Programm

Mittwoch, 12.02.2014

-

00:00 Uhr

Nachrichten

-

00:05 Uhr

Feature

Kurzstrecke 22

Zusammenstellung: Ingo Kottkamp, Marcus Gammel, Barbara Gerland

Produktion: Autorenproduktion/DKultur 2014

Länge: 54’30

(Wiederholung vom 27.01.2014)

In der aktuellen Ausgabe präsentieren wir unter anderem:

Glotzauge

Von Mark Matter

Lautpoesie vom Plattenteller.

Writers vs. Zombies

Von Christiane Kalls und Alex Müller

Das einzige, was man dem Ende der Welt entgegensetzen kann, ist ein Anfang.

Klauschke

Von Wibke Bergemann

Mein Hauswart und ich auf Spurensuche.

Außerdem: Neues aus der Wurfsendung mit Julia Tieke

Kurz und ungewöhnlich: Autorenproduktionen zwischen Feature, Hörspiel und Klangkunst. -

01:00 Uhr

Nachrichten

-

01:05 Uhr

2254

Nachtgespräche am Telefon

0 08 00.22 54 22 54

Was ist für Sie persönliche Freiheit? Fühlen Sie sich frei?

Moderation: Dieter Kassel -

02:00 Uhr

Nachrichten

-

02:05 Uhr

Tonart

Country

Moderation: Michael Groth03:00 UhrNachrichten04:00 UhrNachrichten -

05:00 Uhr

Nachrichten

-

05:05 Uhr

Ortszeit

Themen des Tages

05:30 Uhr Aus den Feuilletons05:45 Uhr KalenderblattVor 200 Jahren: Jenny von Westphalen, Ehefrau von Karl Marx, geboren

05:50 Uhr Presseschau06:00 UhrNachrichten06:15 Uhr LänderreportLeere Kassen zwingen Krankenhäuser zur Fusion: Ein Beispiel aus Rheinland-Pfalz

Von Ludger Fittkau06:23 Uhr Wort zum TagePeter Kottlorz

06:30 Uhr Kulturnachrichten06:50 Uhr InterviewDer nächste Bankenskandal? Banken sollen auch beim Währungshandel manipuliert haben

Hans-Peter Burghof, Professor für Bankenwirtschaft und Finanzdienstleistungen an der Universität Hohenheim07:00 UhrNachrichten07:20 Uhr Politisches FeuilletonQueer History - warum sexuelle Identitäten ein Thema für den Geschichtsunterricht sind

Von Martin Lücke07:30 Uhr Kulturnachrichten07:50 Uhr InterviewGewalt in den Stadien

Helma Orosz, Dresdens Oberürgermeisterin08:00 UhrNachrichten08:10 Uhr Mediengespräch08:20 Uhr ReportageNein zur Trasse! Bürger in Bayern organisieren sich

Von Susanne LettenbauerWie kommt der ökologisch korrekte Strom von der offshore-Plattform in der Nordsee in ein bayrisches Dorf? Das ist eine der ungelösten Fragen der Energiewende. Denn die geplanten Stromtrassen, die vom Norden in den Süden quer durch's Land führen sollen, stoßen auf heftigen Widerstand. In Bayern haben sich längst Bürgerinitiativen gegründet, die gegen die Verschandelung der Landschaft protestieren, aber auch ihre Ängste vor gesundheitlichen Schäden formulieren. Ministerpräsident Seehofer stellt sich inzwischen hinter die Protestierer, obwohl er selbst bei der Lösung mitgewirkt hat. Susanne Lettenbauer war in der Nähe von Nürnberg für uns unterwegs, wo sich Gegner und Befürworter der Trassen gegenüberstehen.

08:30 Uhr Kulturnachrichten08:50 Uhr KulturtippFestival Südamerika im Konzerthaus Berlin

Von Burkhard Birke -

09:00 Uhr

Nachrichten

-

09:07 Uhr

Radiofeuilleton

u.a. Gespräche, Kritiken, Berichte: Aktuelles von den 64. Internationalen Filmfestspielen Berlin

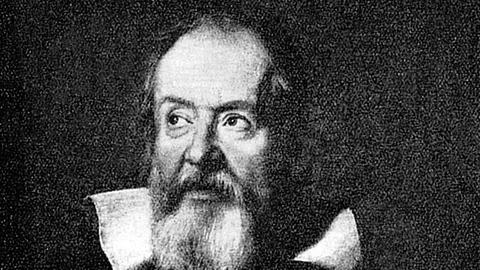

09:07 UhrDer gefälschte Mond Galileo Galileis - wie die Wissenschaft den Fall eines Betruges aufarbeitet und daraus Lehren ziehen will

Gespräch mit Horst Bredekamp, Prof. für Kunstgeschichte Humboldt-Universität zu Berlin09:20 Uhr MusikRobben Ford: "A Day in Nashville"

09:30 Uhr Kulturnachrichten09:33 Uhr KritikSachbuch: Werner Bartens

Glückliche Kinder: Was sie stark und gesund macht, Verlag Droemer & Knaur, München 201309:38 Uhr Kulturtipps09:42 Uhr MusikBabylon Circus auf Deutschland-Tour

09:55 Uhr KalenderblattVor 200 Jahren: Jenny von Westphalen, Ehefrau von Karl Marx, geboren

10:00 UhrNachrichten10:07 Uhr FeuilletonpressegesprächAndreas Rosenfelder, stellv. Feuilletonchef "Die Welt"

10:20 Uhr MusikDogma Chamber Orchestra - Schostakowitsch: Streichquartett Nr.8

10:30 Uhr Kulturnachrichten10:33 Uhr KritikFilme der Woche

"Das finstere Tal" und "Und morgen Mittag bin ich tot"

Vorgestellt von Hartwig Tegeler10:38 Uhr Kulturtipps10:42 Uhr MusikAnthony Joseph: "Time"

10:50 Uhr ProfilKünstlerporträts von der Berlinale

Michael Weber, Chef von Match Factory - wichtiger Vertrieb im Arthousebereich11:00 UhrNachrichten11:07 UhrBerlinale: Der Duft der Revolution: ein Dokumentarfilm erzählt die Geschichte der ägyptischen Revolution

Gespräch mit der Regisseurin Viola Shafik11:20 Uhr MusikPat Metheny Unity Group: "Kin"

11:30 Uhr Kulturnachrichten11:33 Uhr KritikBelletristik: Navid Kermani

Große Liebe, Hanser Verlag, München 201411:38 Uhr Kulturtipps11:42 Uhr MusikNeues vom Female-Soul: Algebra Blessett & Kendra Morris

-

12:00 Uhr

Nachrichten

-

12:07 Uhr

Ortszeit

Themen des Tages

12:50 Uhr Internationales Pressegespräch -

13:00 Uhr

Nachrichten

-

13:07 Uhr

Länderreport

Kommune zwischen den Stühlen

Dresden und die Rechtsextremen vor dem 13. Februar

Von Philipp LemmerichJahr für Jahr dasselbe Spiel: Rechtsextreme versuchen das Dresdner Gedenken am 13. Februar zu instrumentalisieren. In den vergangenen Jahren waren allerdings immer weniger Neonazis zur Demonstration durch die Innenstadt gekommen. Die Gegner der Rechtsextremen sehen das zum Teil auch als Erfolg ihrer beharrlichen Versuche, mit Blockaden Widerstand zu leisten. Wie und wo auch immer sich morgen Rechtsextremen und ihre Gegner treffen - die Kommune sitzt wie immer zwischen den Stühlen: Demonstranten und Gegendemonstranten - Versammlungsfreiheit und Blockade - Rechtsextreme Umtriebe und Zivilgesellschaftlicher Widerstand.

-

13:30 Uhr

Kakadu

Musiktag für Kinder

Musikminuten mit Stefan Malzew

Moderation: Elmar Krämer -

14:00 Uhr

Nachrichten

-

14:07 Uhr

Radiofeuilleton

u.a. Gespräche, Kritiken, Berichte: Aktuelles von den 64. Internationalen Filmfestspielen Berlin

14:07 UhrDer Wettbewerbs-Beitrag "Praia do Futuro", vorgestellt von Sudanne Burg

Berlinale: Liebeserklärung an Berlin, "Praia do futuro" im Wettbewerb

Gespräch mit dem Regisseur Karim Ainouz14:20 Uhr MusikBombay Bicycle Club: "So Long, see you tomorrow"

14:30 Uhr Kulturnachrichten14:33 Uhr KritikBelletristik: Jessica Keener

Schwimmen in der Nacht, übersetzt von Maria Hummitzsch , CH Beck Verlag, München 201414:38 Uhr Kulturtipps14:42 Uhr MusikJo Harman: "Dirt on my tongue"

15:00 UhrNachrichten15:07 UhrEthik mit Giraffe: Im Zoo kollidieren Tierschutz und Naturschutzkonzepte unauflöslich

Gespräch mit Peter Kunzmann, Ethik-Professor an der Universität Jena15:20 Uhr Musik20 Jahre Deutschlandradio: Die besondere Aufnahme

15:30 Uhr Kulturnachrichten15:33 Uhr KritikFilme der Woche

"Das finstere Tal" und "Und morgen Mittag bin ich tot"

Vorgestellt von Hartwig Tegeler15:38 Uhr Kulturtipps15:42 Uhr MusikBerlinale: Jurymitglied Michel Gondry und seine musikalische Geschichte

15:50 Uhr Debatte0 08 00.22 54 22 54

debatte@deutschlandradiokultur.de

Abschaffen oder erhalten: Brauchen wir Zoos? (und was für welche?)16:00 UhrNachrichten16:07 UhrWestern im Dialekt: "Das finstere Tal" verlegt die Genre-Tradition des einsamen Rächers in die winterlichen Alpen

Gespräch mit Andreas Prochaska, Regisseur und Sam Riley, Hauptdarsteller16:20 Uhr MusikTorun Eriksen: "Visits"

16:30 Uhr Kulturnachrichten16:33 Uhr KritikSachbuch: Zygmunt Bauman und David Lyon

Daten, Drohnen, Disziplin. Ein Gespräch über flüchtige Überwachung, Suhrkamp Verlag, Berlin 201316:38 Uhr Kulturtipps16:42 Uhr MusikMusikkolumne: Kinofilme als Oper - Kann das gut gehen?

16:50 Uhr Elektronische WeltenTado, die vernetzte Heizung

Von Georg Gruber -

17:00 Uhr

Nachrichten

-

17:07 Uhr

Ortszeit

Themen des Tages

-

18:00 Uhr

Nachrichten

-

18:07 Uhr

Weltzeit

Wieder strafbar - Homosexualität in Indien

Von Sandra Petersmann

Umstrittene Reisvermehrung - Die Anbaumehroden der indischen Reisbauern

Von Christian Brüser

Moderation: Isabella KolarUmstrittene Reisvermehrung - Die Anbaumehroden der indischen Reisbauern

SRI - das "System der Reis-Intensivierung" wird von seinen Anhängern als eine der bedeutsamsten landwirtschaftlichen Entwicklungen der letzten fünfzig Jahre gefeiert. Die Anbaumethode deren wesentlicher Unterschied zum konventionellen Anbau darin besteht, dass die Schösslinge früher verpflanzt werden, soll deutliche Ertragssteigerungen nicht nur bei Reis, sondern auch bei Weizen, Kartoffeln und vielen anderen Nutzpflanzen bewirken. Es wird neben Indien auch in Ländern wie Indonesien, China und Bangladesch angewandt. Kritiker bezeichnen SRI als zu arbeitsaufwändig, da die Mehrarbeit den Ertrag und die Ressourceneinsparungen nicht aufwiege. -

18:30 Uhr

Da Capo

-

19:00 Uhr

Nachrichten

-

19:07 Uhr

Fazit am Abend

Spezial

Live von den 64. Internationalen Filmfestspielen Berlin am Potsdamer Platz

Wurfpost Wettbewerbsfilme

"The Third time of the River", argentinischer Wettbewerbsfilm mit deutschem Produzenten

Fragen an: Vincenzo Bugno , Leiter World Cinema Fund

Blick in die Welt: Hochschulabsolventen erkunden die Fremde

Filme der Woche: "Das finstere Tal" und "Und morgen Mittag bin ich tot" -

19:30 Uhr

Zeitreisen

"Wir haben keine Freude daran und spätere Historiker auch nicht"

Der Kampf um die Stasi-Akten

Von Gerald Endres

Helmut Kohl war 1990 gegen die Offenlegung der Stasi-Akten. Die Stasiunterlagenbehörde verwaltet sie. Gut? Und wie lange noch?1989/90 spielte sich, von der Öffentlichkeit nicht bemerkt, ein Thriller um die Akten der Stasi ab. Erst heute beginnt man zu rekonstruieren, wie die Stasi Öffentlichkeit und Bürgerrechtler in der Übergangszeit austrickste. Ende Oktober 1989 erteilte Erich Mielke den ersten Befehl zur Vernichtung von Unterlagen der Kreisdienststellen der Staatssicherheit. Sein Nachfolger Wolfgang Schwanitz startete am 21. November 1989 die „Aktion Reißwolf“. Am 8. Januar 1990 lehnte die Regierung Modrow eine Aufarbeitung der Stasi-Akten ab: „Eine ... Offenlegung ... kann zu großen Gefahren für die Gesellschaft, für die internationalen Beziehungen unseres Staates und das Zusammenleben unserer Bürger führen, besonders auch zu gewalttätigen Auseinandersetzungen bis hin zu Mord und Terror." Unterstützt wurde die Staatssicherheit bei der Beseitigung der Akten ausgerechnet aus Bonn. Die Kohl-Regierung war alarmiert, denn die Stasi hatte im Westen 25.000 Telefonanschlüsse von Politikern, Managern und Geheimnisträgern abgehört und protokolliert. Aus den Unterlagen der Stasi drohten politisch brisante Informationen ans Licht zu kommen. Daher führte die Regierung Kohl Mitte 1990 intensive Verhandlungen mit der Stasi-Generalität. Die Veröffentlichung abgehörter Telefonate sollte verhindert werden. Die Stasi-Generäle verlangten als Gegenleistung eine Amnestie und die Sperrung der Akten. In einer "Verschlusssache - nur für den Dienstgebrauch" der Bundesregierung hieß es Ende Juni 1990: "Es ist vernünftig, unter die Vergangenheit der politischen Gegensätze und dadurch bedingten Feindseligkeiten einen Schlussstrich zu ziehen." Vergeblich versuchte die Bundesregierung gegenüber der DDR-Volkskammer durchzusetzen, dass es keinen öffentlichen Zugang zu den Stasi-Akten gab. Schließlich einigte man sich auf einen Kompromiss: die Gründung der Behörde für die Stasi-Unterlagen in der jetzigen Form. Nach vorsichtigen Schätzungen waren die erhaltenen 111 Kilometer Akten aber nur die Hälfte des ursprünglichen Bestandes. Allein aus der Telefonüberwachung wurden 20 Kilometer Akten vernichtet. Die elektronischen Datenträger mit Angaben zu sechs Millionen Personen wurden zerstört. Die Unterlagen der brisantesten Abteilungen sind verloren. Bis heute ist die Arbeit der Stasi-Unterlagenbehörde vom Gedanken der staatlichen Kontrolle über die Stasi-Akten bestimmt. Forscher wie Journalisten haben mit langen Bearbeitungszeiten zu kämpfen, bis sie endlich Zugang zu den Akten erhalten. Bundesregierung und Bundestag werden in den nächsten Jahren klären müssen, wie lange die Behörde noch existiert.

-

20:00 Uhr

Nachrichten

-

20:03 Uhr

Konzert

Begegnungen mit musikalischen Zeitzeugen - der Dirigent Stanisław Skrowaczewski (2/5)

Minneapolis, Tokyo, Saarbrücken - Gesuchter Gast auch im Rest der Welt

Franz Schubert

Sinfonie Nr. 5 (Ausschnitt)

Minneapolis Symphony Orchestra

Leitung: Stanisław Skrowaczewski

Ludwig van Beethoven

Fidelio-Ouvertüre

Orchester der Warschauer Philharmonie

Leitung: Stanisław Skrowaczewski

Charles Ives

Decoration Day

NDR-Sinfonieorchester

Leitung: Stanisław Skrowaczewski

Antonín Dvořak

Sinfonie Nr. 9 “Aus der Neuen Welt”

daraus: 1. Satz Adagio, Allegro molto

RSO Stuttgart

Leitung: Stanisław Skrowaczewski

Béla Bartók

Musik für Saiteninstrumente, Schlagzeug und Celesta (Ausschnitt)

Minnesota Orchestra

Leitung: Stanisław Skrowaczewski

Anton Bruckner

Sinfonie f-Moll WAB 99 (Ausschnitt)

RSO Saarbrücken

Leitung: Stanisław Skrowaczewski

Anton Bruckner

Sinfonie Nr. 7 E-Dur (Ausschnitt)

Yomiuri Nippon Sinfonieorchester Tokyo

Leitung: Stanisław Skrowaczewski

(Teil 3 am 19.02.2014) -

21:30 Uhr

Nachrichten

-

21:33 Uhr

Hörspiel

Das Geld (1/3)

Nach dem gleichnamigen Roman von Émile Zola

Bearbeitung und Regie: Christiane Ohaus

Aus dem Französischen von Wolfgang Günther

Komposition: Michael Riessler

Mit: Burkhart Klaußner, Andreas Grothgar, Chris Pichler, Roman Knižka, Hans Diehl, Gerd Wameling, Friedhelm Ptok, Patrick Güldenberg u.a.

Ton: Andreas Meinetsberger, Klaus Schumann

Produktion: RB/NDR/SR/DKultur 2013

Länge: 54’32

(Ursendung)

(Teil 2 am 19.02.2014)

Emile Zolas Roman "Das Geld" von 1891 erzählt alles, was man über den Börsenwahn wissen muss.Paris 1864. Nach seinem Bankrott sehnt sich der Börsianer Saccard nach der Rückkehr an die Pariser Börse. Sein Nachbar, der Ingenieur Georges Hamelin, träumt davon, mit Hilfe eines ausgebauten Transportwesens im Orient prosperierenden Einfluss zu gewinnen. Zur Erreichung dieses Ziels schlägt Saccard Hamelin die Gründung eines Kreditinstituts vor. Mit der Unterstützung seines Bruders, des einflussreichen Ministers Rougon, kann Saccard bei seinem Vorhaben nicht rechnen. Hingegen vermag er den bedeutenden Spekulanten Daigremont für sich zu gewinnen, nicht aber den jüdischen Großbankier Gundermann, den ›wahren Herrn der Börse‹.

Emile Zola, 1840 in Paris geboren, 1902 in Paris gestorben, gilt als einer der großen französischen Romanciers des 19. Jahrhunderts und literarischer Vertreter des Naturalismus. -

22:30 Uhr

Ortszeit

Themen des Tages

-

23:00 Uhr

Nachrichten

-

23:05 Uhr

Fazit

Kultur vom Tage

u.a. Gespräche, Kritiken, Berichte: Aktuelles von den 64. Internationalen Filmfestspielen Berlin

Karim Aniouz über die Darstellung der Stadt Berlin in seinem Wettbewerbsfilm "Praia do Futuro"

Die Wettbewerbsfilme des Tages: "The third side of the river und A Loft"

Forum Expanded : die experimentelle Berlinale

Berlin als Supporting Actor

Filme der Woche: "American Hustle" und "Madame empfiehlt sich"

Pressekonferenz zur Präsentation zweier bisher unbekannter Shakespeare-Portraits

Aus den Feuilletons