Literaturkritik auf dem Prüfstand

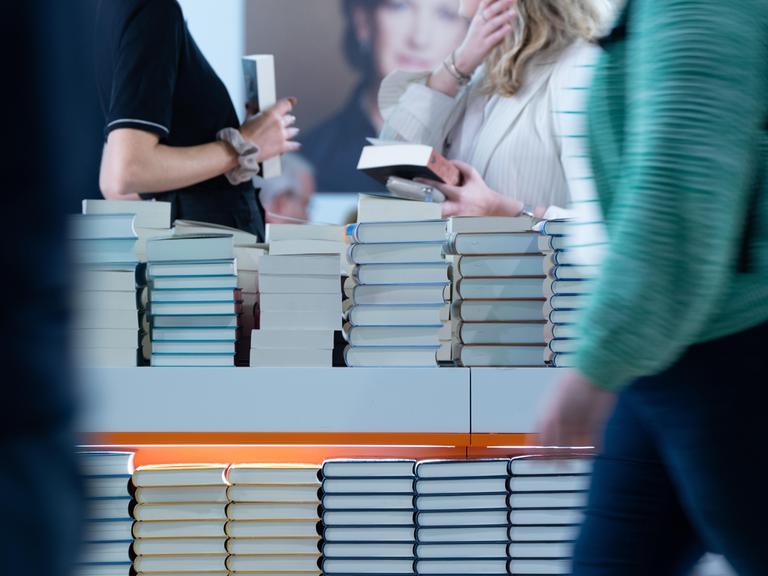

Ihr dritter Roman „Die Assistentin“ katapultiert die Autorin Caroline Wahl wieder auf Platz 1 der Bestsellerliste. Gleichzeitig kommt die Verfilmung ihres Debütromans "22 Bahnen" in die Kinos. © picture alliance / dpa / Jens Kalaene

Begeisterung und Häme für Bestsellerautorin Caroline Wahl

Kaum ist Caroline Wahls Roman „Die Assistentin“ veröffentlicht, wird im Netz heftig debattiert: Fans, Literaturkritiker und die Autorin streiten über den Umgang mit Bestsellerliteratur. Spott, Missgunst und Begeisterung: Die Emotionen kochen hoch.

Caroline Wahls neuer Roman „Die Assistentin“ landete direkt in der Woche nach seinem Erscheinen auf Platz eins der „Spiegel“-Bestsellerliste. Seitdem ist er ein Riesenthema in den Feuilletons und auch auf Internetplattformen, die sich mit Büchern beschäftigen. Dabei wird heftig diskutiert, wer wie seine Kritik an diesem Buch überhaupt äußern darf – und ob Kritiker einfach nur böswillig sind, wenn sie dieses Buch als Unterhaltungsliteratur verreißen.

Dazu gesellt sich eine Social-Media-Debatte über die Autorin selbst, die gerne den Deutschen Buchpreis gewinnen möchte und schnelle Autos fährt. Offenbar genügt es, dies zu äußern, um in einen Shitstorm zu geraten. Außerdem wird Wahl vorgeworfen, wohlhabend zu sein, während sie in ihrem Debütroman „22 Bahnen“ das Leben in prekären Verhältnissen beschreibt. Sie mache mit Armutsgeschichten Profit, so der Vorwurf.

Jenseits der Social-Media-Schlachten sieht sich die klassische Literaturkritik zunehmend infrage gestellt: Wie umgehen mit Bestsellern und unterhaltender Literatur? Sind die Kriterien, nach denen Kritiker und Kritikerinnen Romane auswählen und beurteilen, noch zeitgemäß?

Literatur über Lebensrealitäten von Frauen – nicht kritikwürdig

Lange habe sich das klassische Feuilleton um Romane wie die von Caroline Wahl nicht gekümmert, sagt dazu Literaturkritikerin Miriam Zeh, die auch Wahls Roman „Die Assistentin“ rezensiert hat. „Romane, in denen es zum Beispiel ums Einkaufen, um Sorgearbeit geht.“

Damit hätten Kritiker und Kritikerinnen um Bücher, in denen es um die Lebensrealitäten von Frauen geht, lange einen Bogen gemacht. „Da kommt dann manchmal so ein Argument: Ja, das ist keine Literatur. In dem Sinne von: Das ist keine Literatur, die hierhin gehört. Und ich würde es eher so formulieren: Das ist Literatur, mit der man noch nicht so einen Umgang gefunden hat.“

Die Abneigung gegen Bestseller

Ähnliches gilt für Romane, die sehr erfolgreich sind und sich gut verkaufen. Bestsellerliteratur wurde von der Literaturkritik oft eher wenig beachtet. Denn die Kritikerinnen und Kritiker verstanden und verstehen sich teilweise noch heute als ein Gegengewicht zum Markt. Sie schauen auf die Avantgarde der Literatur, auf Romane, die Literaturpreise gewinnen.

Heute gebe es in den Literaturredaktionen aber einen Wandel, sagt Kritikerin Miriam Zeh. Die nachfolgende Generation der Kritikerinnen und Kritiker habe „nicht mehr dieses große Misstrauen gegen kommerziell sehr erfolgreiche Bücher und vielleicht auch kein Misstrauen gegen unterhaltende Lektüren“.

Wie lässt sich Unterhaltungsliteratur beurteilen?

Aus Sicht der Literaturkritikerin Zeh ist eine Mischung aus teils bekannten, aber auch neuen Kriterien zur Beurteilung von unterhaltenden Romanen notwendig. So arbeitet die Unterhaltungs- oder Genreliteratur beispielsweise sehr stark mit Erzählmustern. „Da kann man dann natürlich beurteilen: Wie kreativ ist so ein Muster variiert.“

In Caroline Wahls neuem Roman „Die Assistentin“ werden derartige Erzählmuster beispielsweise selbst im Text kommentiert, indem es dort dann heißt: Jetzt braucht es einen Höhepunkt, jetzt braucht der Text eine Liebesgeschichte. Das sei „ganz kreativ“ gemacht, so Zeh.

Außerdem lässt sich auch die Sprache des Romans beurteilen. Dabei sei Wahls Roman „sprachlich schlichter“ als beispielsweise ein Text der Georg-Büchner-Preisträgerin Ursula Krechel. „Aber natürlich kann ich mich fragen: Ist das eine Sprache voll Stilblüten, voll schiefer Metaphern oder kann ich das flott, schnörkellos lesen?“, so Zeh.

Social Media verändert die Debatten

Auch der Umgang mit Kritik und Literaturdebatten ist in Wandlung begriffen. Früher galt für Autorinnen und Autoren oft der Rat: Bloß nicht auf Kritiken reagieren. Das hat sich mit Social Media geändert. Caroline Wahl jedenfalls bleibt nicht stumm und wehrt sich. „Ich höre das sehr gerne, was sie zu sagen hat, auch zu Rezensionen von mir“, sagt dazu Miriam Zeh. Ein Grundsatz, den man daraus für die Literaturkritik mitnehmen könne, sei: „Dass man sich vielleicht einfach so äußert oder so kritisiert, als würde der Autor, die Autorin zuhören. Das ist eigentlich nie verkehrt“.

lkn