Vordenker der Entkolonialisierung

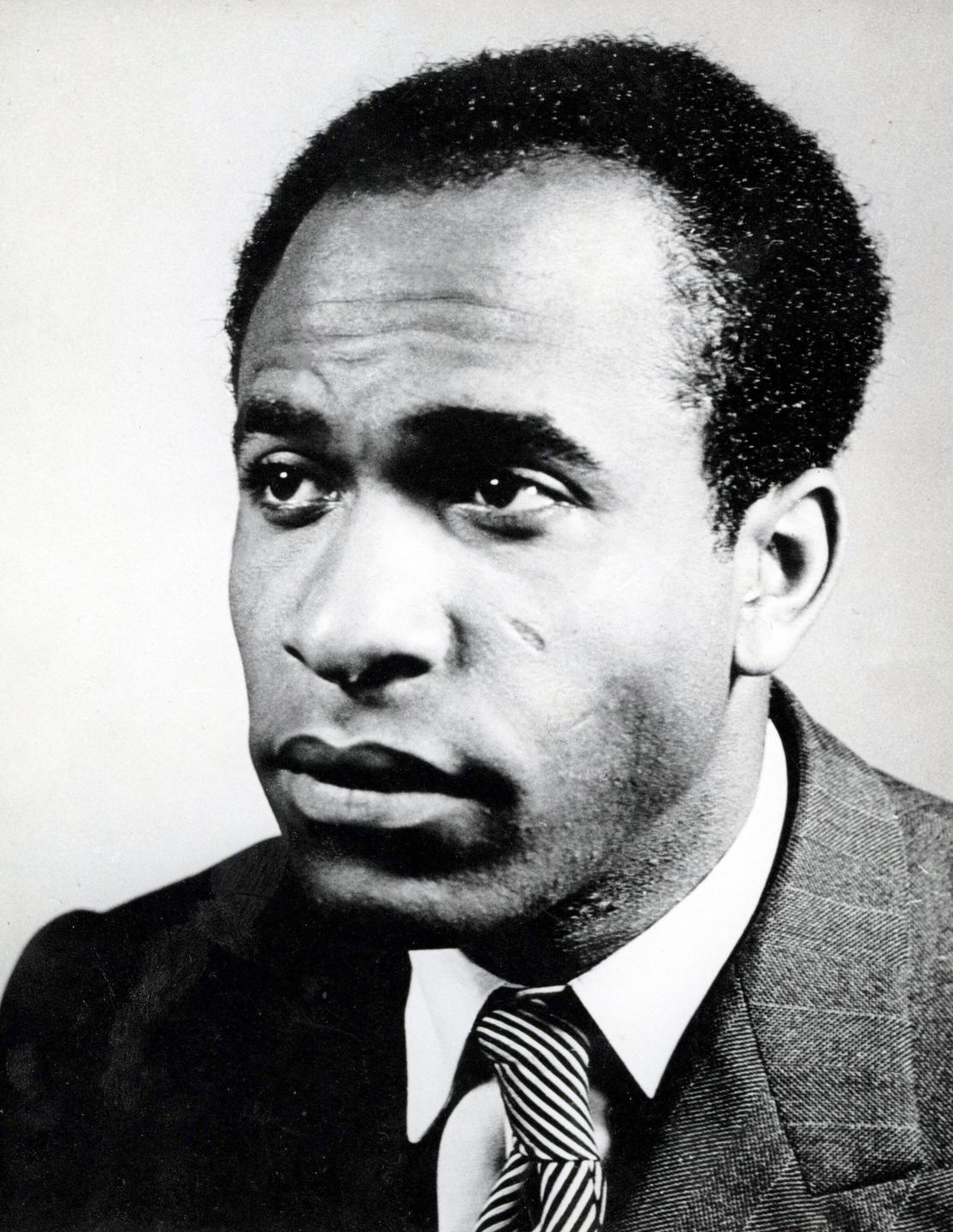

Als Arzt in Französisch-Algerien analysiert Frantz Fanon die Gewalt der Kolonialisten und der Kolonisierten - dann bricht der Befreiungskrieg aus, der das Land 1962 zur Unabhängigkeit führt © picture-alliance / dpa

Frantz Fanon – missverstandener Revolutionär

04:58 Minuten

Der französische Psychiater Frantz Fanon zählt zu den einflussreichsten Denkern des Antikolonialismus. Die psychologischen Auswirkungen von Unterdrückung und Rassismus beobachtete er vor allem in Algerien - vor und während des Unabhängigkeitskrieges.

Auf der französischen Karibikinsel Martinique, etwa 7000 Kilometer entfernt von der französischen Hauptstadt Paris, wurde Frantz Fanon in eine Mittelstandsfamilie (*) geboren.

Im Unterschied zu den anderen französischen Kolonien hatten die in die Karibik verschleppten Sklaven seit Mitte des 19. Jahrhunderts volle Bürgerrechte, blieben aber sozial benachteiligt. Das trübte jedoch nicht Fanons Überzeugung, sich als Franzose zu fühlen und sogar für sein weit entferntes Heimatland zu kämpfen.

Neue Therapien für psychisch Kranke

Um die Ideale ´Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit` gegen den Faschismus zu verteidigen, meldete sich Fanon 1943 freiwillig zu der Widerstands-Armee „Forces de la France Libre“. Unter dem Eindruck der ihn dort tief enttäuschenden rassistischen Hierarchie entstand nach dem Krieg sein erstes Buch „Schwarze Haut, Weiße Masken“.

Der Psychoanalytiker und Psychiater Frantz Fanon© imago images / Kharbine-Tapabor

Während seines Studiums der Philosophie, Psychologie und Medizin lernte Frantz Fanon neuartige Resozialisierungs-Therapien psychisch Kranker kennen. Ein paar Jahre später, als Chefarzt einer Klinik in Französisch-Algerien, wandte er die neuen Methoden auch an: Unruhige Patienten wurden nicht mehr gewaltsam mit Fixierungen und Isolationsstrafen ruhiggestellt.

Mit Gruppen- und Beschäftigungstherapien bot er ihnen Zugehörigkeit und soziale Kontakte. Frauen bildeten Handarbeitsgruppen und bereiteten das Weihnachtsfest vor. Die Männer konnten Fußball spielen, wobei Fanon manchmal selbst mitgespielt haben soll.

Begründer der Ethnopsychiatrie - mit universalistischer Perspektive

Er erkannte, dass Heilungschancen stark von kultureller Prägung abhängen. Als er beobachtete, dass es einem teilnahms- und orientierungslosen Patienten aus der Sahara besser ging, wenn er heimatliche Flötentöne hörte, beschaffte er Musikinstrumente.

Positiv wirkte sich auch die Einrichtung eines selbstverwalteten maurischen Cafés aus. Fanon wurde zum Begründer der kulturell sensiblen Ethnopsychiatrie, gab aber nie die universalistische Perspektive auf.

Unterstützung für die Unabhängigkeit Algeriens

Frankreich reagierte als Kolonialmacht mit brutaler Repression und Folterungen auf den 1954 beginnenden bewaffneten Unabhängigkeitskampf der Algerier. Fanon musste nicht nur Folteropfer behandeln. Es gab auch Folterer, die die Belastung ihres Berufs nicht verkrafteten und in der eigenen Familie gewalttätig wurden.

Ein anderer Fall brachte Fanon zu der Überzeugung, dass es die der kolonialen Gesellschaft inhärente Ungerechtigkeit war, die die Psyche der Menschen beider Seiten beschädigte und zu Gewalt führte: zwei arabische Kinder hatten ihren französischen Spielkameraden getötet, weil – so ihre Erklärung – die Franzosen Algerier auch „einfach so“ töteten.

Da Fanon als einzigen Ausweg die algerische Eigenstaatlichkeit sah, verließ er seinen Posten, um die Arbeit der algerischen provisorischen Regierung in Tunis zu unterstützen. Bereits von Leukämie gezeichnet, diktierte er seiner französischen Frau Josie das Werk, das ihn weltberühmt machte: „Die Verdammten dieser Erde“.

Kolonialisierung als Ursprung von Gewalt

Fälschlich wurde Fanon oft vorgeworfen, Gewalt als politisches Mittel verherrlicht zu haben. Doch er analysierte sie nur. Für Fanon war die Gewalt, die die Algerier gegen die Kolonisatoren richteten, ein Reflex auf ihren systemischen Ausschluss vom wirtschaftlichen und politischen Fortschritt.

Der Ursprung der Gewalt sei die Kolonisierung. Sowohl bei Individuen als auch bei betroffenen Kollektiven erzeuge die koloniale Entwürdigung Traumata, für sie kein anderes Mittel hätten, „als selbst Gewalt auszuüben, die schließlich darin enden soll [te], die Gewalt zu stoppen.“

Fanon, der selbst Gewalt zutiefst verabscheute, hat ein analytisches Erbe hinterlassen, das auch noch heute hilft zu verstehen, warum durch Kolonisierung und Gewalt traumatisierte Gruppen oder ganze Völker – wie etwa Palästinenser und Israelis – so hart für ihre Eigenständigkeit kämpfen.

(*) Anmerkung der Redaktion: In einer früheren Version des Beitrags haben wir einen Begriff verwendet, der den heutigen Sprachgewohnheiten nicht mehr entspricht. Dies haben wir korrigiert.