Und um Mitternacht, in jenem Teil der Welt die bewährte Stunde für wundersame Geburten, wurde einer Familie in Breach Candy zu Beginn dieser neuen tausendjährigen Zeitspanne ein Kind geboren. Das Millenniumbaby war ein Mädchen, was manche Eltern bedauerlicherweise wohl enttäuscht hätte, die Eltern dieses Kindes aber waren überglücklich.

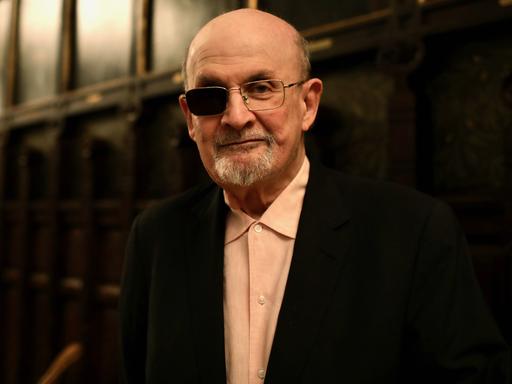

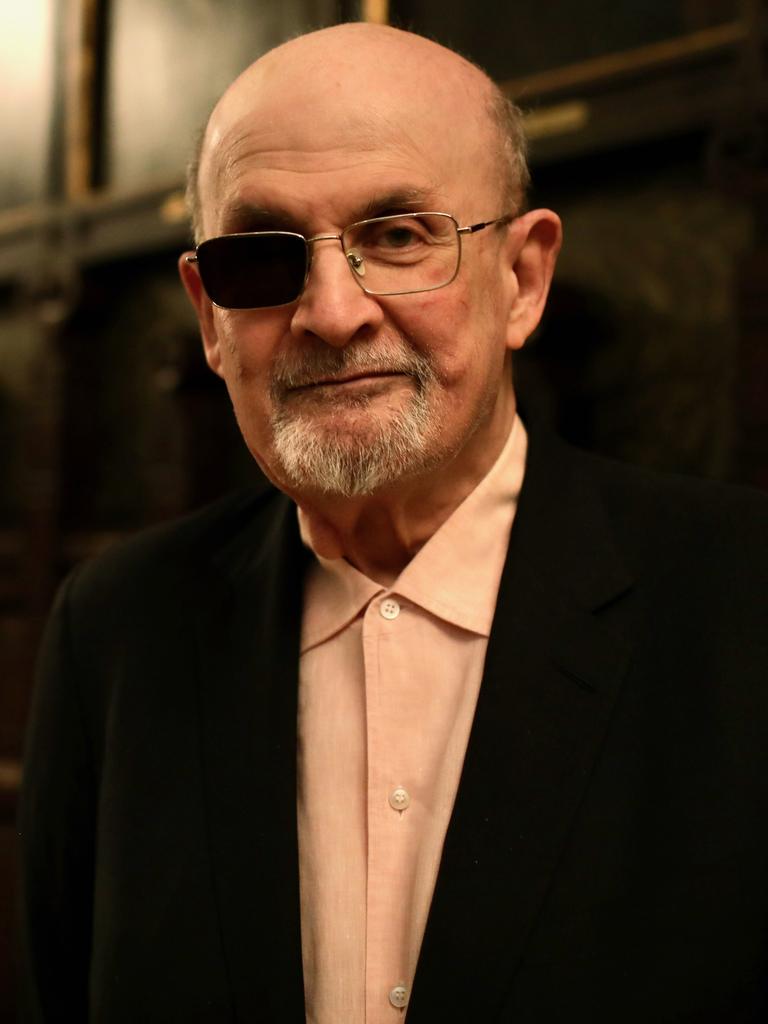

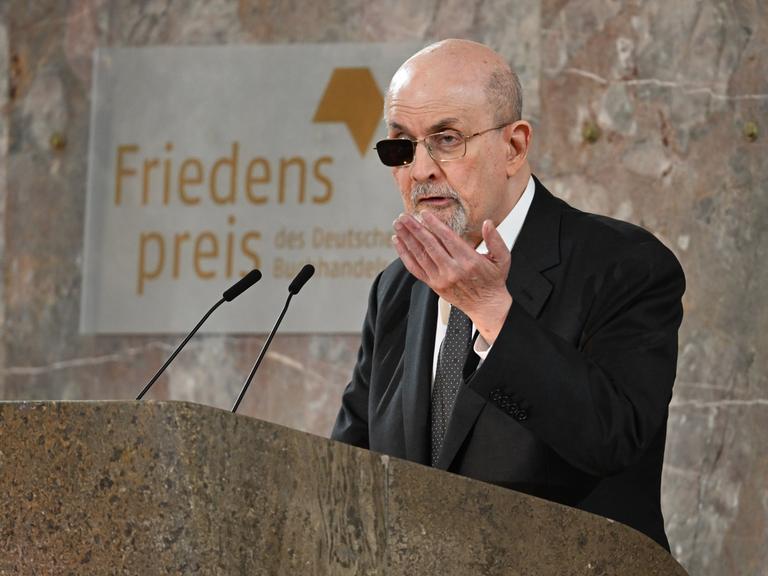

Salman Rushdie: "Die elfte Stunde"

© Penguin Verlag

Ein Erzähler auf dem Zenit seines Könnens

Salman Rushdie

Übersetzt von Bernhard Robben

Die elfte StundePenguin Random House, München 2025288 Seiten

26,00 Euro

Nach der Verarbeitung seiner Nahtoderfahrung als Anschlagsopfer im vergangenen Jahr kreisen die neuen Erzählungen Salman Rushdies ebenfalls um den Umgang mit der Vergänglichkeit, aber das in einem wie befreit wirkenden Ton: So formbewusst und elaboriert, so anspielungsreich und handlungsdicht hat Rushdie lange nicht mehr geschrieben.

Und wieder die Geisterstunde. Salman Rushdies neuer, dicht und souverän erzählter Prosaband ist so etwas wie die Quintessenz seines magisch-realistischen Schreibens. Verspielt greift er zahlreiche Motive seiner Bücher auf. Wie im Roman „Mitternachtskinder“ von 1981 etwa geschieht Wunderliches zur Geisterstunde in Mumbai:

Das Mädchen besitzt eine zwiespältige Gabe: Als musikalisches Ausnahmetalent kann Chandni den Lauf der Welt beeinflussen, was hier weniger an den „Blechtrommler“ Oskar Matzerath denken lässt als an den Gott Shiva, Schöpfer und Zerstörer zugleich.

Das ahnt ein superreicher Banause wie Majnoo freilich nicht. Er ist der Traumprinz, den Chandni schließlich bollywoodreif heiratet, um bald in einem Albtraum aufzuwachen. Majnoos Milliardärsfamilie sieht in ihr nämlich nur eine Gebärdienstleisterin für einen Erben.

Nach dem erniedrigenden Ende dieser Ehe greift Chandni zur Sitar und lässt ihre Musik der Rache erklingen: Das Industrie-Imperium ihrer Schwiegereltern geht rasant unter. Und doch folgt aus dieser märchenhaften Verkehrung von Macht und Schwäche nichts, schon gar keine Moral, denn der ruinierte Konzern wird einfach von anderen geschluckt, die nicht besser sind.

Anleihen bei realen Personen und der eigenen Biografie

Da hat man den ganzen Rushdie: so kritisch, ironisch und erfindungsreich wie zu seinen besten Jahren. Hinzu kommt eine – zugleich gewitzt kommentierte – biografische Wilderei. Denn in viele Figuren sind reale Vorbilder eingegangen.

Chandni etwa erinnert an die hochbegabte Sitarspielerin Anoushka Shankar; die Klatschspaltenhochzeit ist erkennbar der alle Rekorde brechenden Milliardärshochzeit zwischen zwei indischen Unternehmerfamilien im vergangenen Jahr nachgebildet. Selbst der Sexguru Bhagwan taucht leicht verfremdet in der Geschichte auf.

Auch die eigene Biografie hat der Autor angezapft; Chandni etwa verbringt ihre Jugend in genau dem Haus, in dem Rushdie selbst aufwuchs. Solche Bezüge, die sich in allen Erzählungen finden, verleihen ihnen eine Welthaltigkeit, die Rushdies Märchen-Romane zuletzt etwas vermissen ließen.

Umgang mit der Vergänglichkeit

Daneben wird in den motivisch miteinander verschleiften Erzählungen auf fast essayistischem Niveau über zwei Dinge nachgedacht: über das Schreiben in einer Zeit der verstümmelten Turbokommunikation und über den Umgang mit der Vergänglichkeit.

Dominiert in der elften Stunde des Lebens das Gefühl der Angst, der Wut, der Rache oder der Dankbarkeit? Ist die Vorstellung eines erfüllten Lebens nur eine Illusion?

Es gab keinen Zusammenhang. Nichts führte zu etwas anderem. Es gab nur brüchige Momente des Halbverstehens. Nichts konnte gewusst werden. Wir waren alle unvollständig, unbeendet. So war das Leben, bis es vom Tod beendet wurde. Und niemand von uns konnte die eigene Geschichte vervollständigen, denn wir würden dann nicht länger da sein.

Der Schriftsteller als spukender Geist

Ein verwandtes Thema hat die novellenartige Erzählung „Late“. Den Titel übersetzt Bernhard Robben mit dem wunderschönen Begriff „Saumselig“. An einem College, das dem von Rushdie besuchten King’s College in Cambridge ähnelt, stirbt im Jahr 1971 ein Schriftsteller ohne Werk, dafür mit lebenslangem Wohnrecht. Oder besser gesagt: Dieser Arthur erwacht zu neuem Leben als Geist. Das kommt ihm zunächst nicht allzu tragisch vor, dann aber umso mehr:

Der Tod selbst ist eine Art Demütigung, Beweis der Sinnlosigkeit des Lebens. Ein Irrtum, der es erlaubt, ohne Sinn zu leben, noch schlimmer ist nur, nicht handeln oder etwas bewirken zu können.

Der weitgehend unsichtbare Arthur hat allerdings Glück. Er wird erblickt von einer jungen Inderin, einer ebenfalls einsamen Seele. Durch sie, das Medium, kann er wirken. Gemeinsam spuken sie in den Weihnachtsferien über die leeren Flure, denn Arthur hat vor dem Diffundieren ins Nichts noch eine Aufgabe zu erfüllen, eine Quest wie König Artus, und die hat wieder mit Revanche und Gerechtigkeit zu tun.

Die eigene Geschichte erzählend vollenden

Im Kern also geht es in „Saumselig“ darum, doch noch die eigene Geschichte zu vollenden. Und so ist es wohl kein Zufall, dass der Protagonist, obwohl seine Biografie ansonsten der Alan Turings ähnelt, ein Schriftsteller ist: jemand, der im Erzählen dem eigenen Nachleben vorgreifen kann.

Über die eigene Zukunft als Geist auf den Fluren der Weltliteratur so einfallsreich, formbewusst und humorvoll nachzudenken, zeigt unmissverständlich: Salman Rushdie, der, wie er selbst sagt, nach dem Anschlag ein zweites Leben geschenkt bekam, ist auf dem Zenit seines Könnens. Er schreibt wie befreit – als gelte es, dem Verblassen der Erinnerung an sein Werk für lange Zeit vorzubeugen.