Max Czollek & Hadija Haruna-Oelker: "Alles auf Anfang"

© S. Fischer Verlag

Ist „nie wieder“ wirklich jetzt?

05:14 Minuten

Hadija Haruna-Oelker, Max Czollek

Alles auf Anfang: Auf der Suche nach einer neuen ErinnerungskulturS. Fischer Verlag, Frankfurt am Main 2025240 Seiten

24,00 Euro

Die deutsche Erinnerungspolitik ist gescheitert. Da sind sich der Autor Max Czollek und die Journalistin Hadija Haruna-Oelker sicher. Wie konnte es dazu kommen? Und wie könnte ein Neuanfang aussehen? In ihrem Buch suchen sie nach Antworten.

"Nie wieder ist jetzt." Unter diesem Slogan versammelten sich in den vergangenen Monaten Hunderttausende Menschen, um gegen Rechtsextremismus zu demonstrieren. Politiker und Politikerinnen nutzten diesen Satz, um die vermeintlichen Lehren deutscher Erinnerungspolitik zu beschwören. Doch kann man bei den Wahlerfolgen der AfD, rassistischen Anschlägen und wachsendem Antisemitismus in Deutschland heute wirklich von einer erfolgreichen Aufarbeitung der Gewaltgeschichte sprechen?

Die Politikwissenschaftlerin und Journalistin Hadija Haruna-Oelker und der Publizist und Lyriker Max Czollek haben da so ihre Zweifel. Seit mehr als zwei Jahren beleuchten sie in ihrem Podcast „Trauer & Turnschuh“ die blinden Flecken deutscher Erinnerungspolitik. In ihrem ersten gemeinsamen Buch setzen sie diese Gespräche jetzt fort.

Suche nach echtem und wirksamem Erinnern

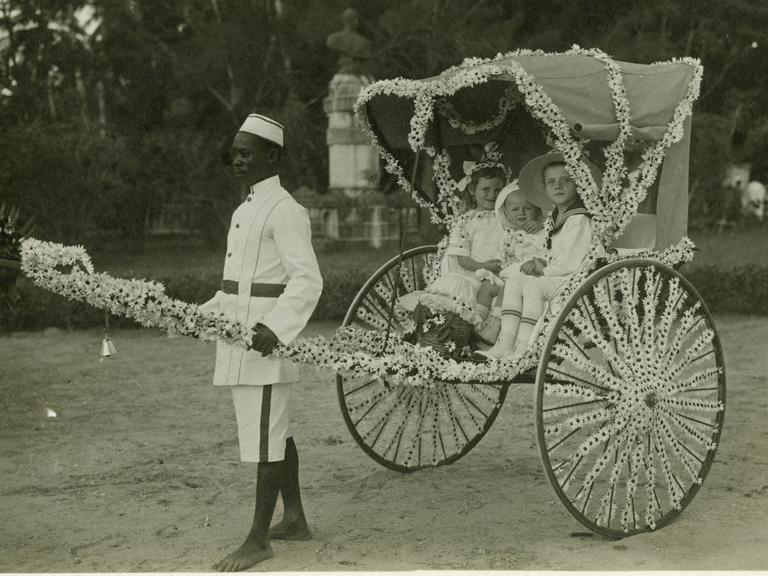

Czollek und Haruna-Oelker zeigen eindrücklich, wie wenig die Erinnerung an die deutsche Gewaltgeschichte tatsächlich zu kritischer Auseinandersetzung mit der eigenen Vergangenheit beiträgt. Vielmehr ist Erinnerungskultur oft Mittel nationaler Selbstvergewisserung.

Ihr Buch ist kein typischer Essay. Czollek und Haruna-Oelker teilen ihre Überlegungen und Beobachtungen in gegenseitigen Briefen und dialogartigen Passagen. Dabei gehen sie auch auf ihre eigenen Gefühle und Erfahrungen ein. Nicht alle Thesen sind neu, sondern bauen auf ihrer vorherigen Arbeit und früheren Büchern auf. Doch in der Zusammenschau ergeben sie eine differenzierte und vielschichtige Kritik deutscher Erinnerungspolitik.

“Alles auf Anfang“ liefert keine einfachen Antworten. Vielmehr ist es eine Suche nach einem echten, vielseitigen und wirksamen Erinnern. Einem Erinnern, das nicht irgendwann verloren gegangen ist, sondern dass es so vermutlich nie gegeben hat.

Vom Scheitern des „postmigrantischen Jahrzehnts“

Eigentlich hatten beide Autoren gehofft, dass Deutschland sich im sogenannten „postmigrantischen Jahrzehnt“ als die Einwanderungsgesellschaft erkennt, die es längst ist. Doch die Wahlerfolge der AfD, der oft empathielose Umgang mit den Überlebenden rassistischer Anschläge und die tiefe gesellschaftliche Spaltung nach dem Angriff der Hamas auf Israel zeige, wie schwer sich Deutschland weiterhin damit tut.

Sie beschreiben, wie der ursprünglich antirassistische Begriff „woke“ zum Schimpfwort umgedeutet wurde, um jegliche Kritik an Diskriminierungen zurückzuweisen. Gleichzeitig übernehmen Medien aus Angst vor Parteilichkeit immer häufiger rechte Narrative und normalisieren sie dadurch.

In diesem Kontext erschöpft sich Erinnerungspolitik heute vor allem in Symbolen und Gesten, die nicht in wirklichen gesellschaftlichen Veränderungen münden. Antisemitismus, so Czollek und Haruna-Oelker, wird vor allem dann zum Skandal, wenn er vermeintlich „andere“ trifft und nicht die „Dominanzgesellschaft“. Wie könnte man es schließlich sonst erklären, so Czollek, dass antisemitische Kunst auf der Documenta zwar zum Politikum wird, sich aber kaum jemand über judenfeindliche Reliefs an deutschen Kirchen aufregt?

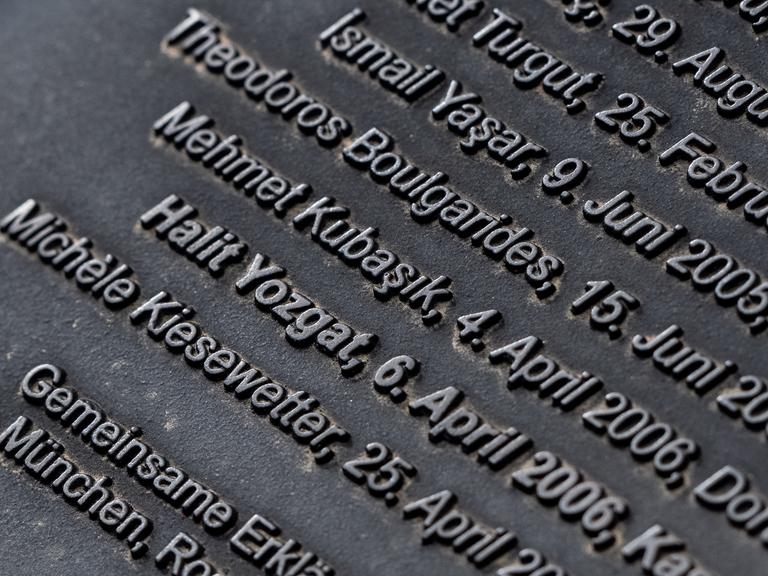

Kontinuität rechter Gewalt

Für die Autorin und den Autor verschleiert deutsche Erinnerungspolitik so die Kontinuität rechter Gewalt. Statt dem gegenwärtigen Rechtsruck entgegenzuwirken, stabilisiert sie ihn.

Einen erinnerungspolitischen Neuanfang suchen Czollek und Haruna-Oelker deshalb nicht in der Politik, sondern in der Zivilgesellschaft. Es geht ihnen darum, Erinnerung so zu gestalten, dass sie plurale Lebensrealitäten einbezieht, echte Selbstkritik ermöglicht und verhindert, dass sich gewaltvolle Vergangenheit wiederholt.

Dafür liefern sie zwar kein Patentrezept, aber Ansätze, Gedanken und historische Beispiele. Denn Czollek und Haruna-Oelker machen eines klar: Die Suche nach einer neuen Erinnerungspolitik kann erst beginnen, wenn wir ihr Scheitern anerkennen.