Erinnerungskultur

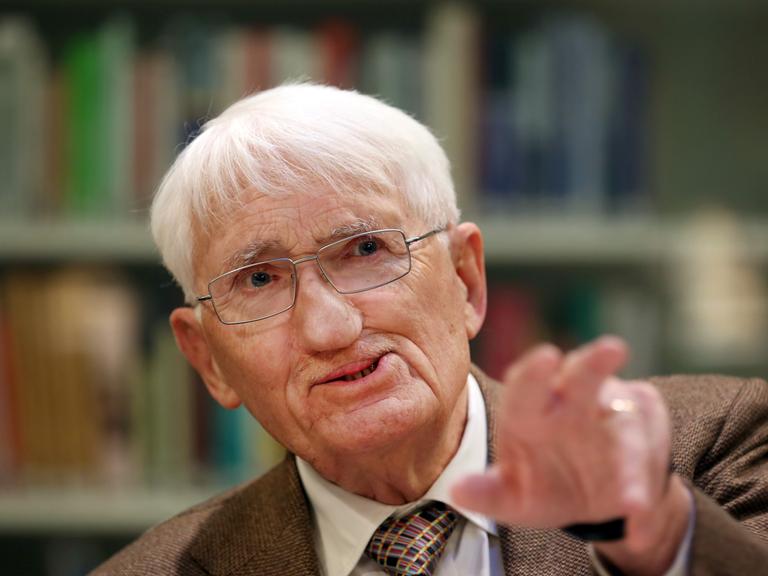

Welche Menschheitsverbrechen soll das Gedenkstättenkonzept des Bundes berücksichtigen? Um die Frage streiten der Kulturstaatsminister und Kritiker. © picture-alliance / Christian Ender / Christian Ender

Vernachlässigt Wolfram Weimer den deutschen Kolonialismus?

Die Erinnerungspolitik der Bundesregierung soll revidiert werden. Das hat Kulturstaatsminister Wolfram Weimer angekündigt. Er will das Gedenkstättenkonzept ändern. Das bleibt nicht ohne Kritik. Die Debatte im Überblick.

Es sind nur erste Ideen, doch sie sind bereits kontrovers. Der parteilose Kulturstaatsminister Wolfram Weimer hat angekündigt, die Gedenkstättenkonzeption des Bundes zu ändern. Mit seiner Ankündigung hat der ehemalige Verleger, der in der Vergangenheit immer wieder mit rechtskonservativen Positionen aufgefallen war, Kritik ausgelöst.

Inhalt

Weimer stellt sich damit gegen seine Vorgängerin Claudia Roth (Grüne). Sie wollte das seit 1999 bestehende und 2008 überarbeitete Gedenkstättenkonzept ändern. Im Zentrum der deutschen Erinnerungspolitik steht die Zeit des deutschen Faschismus und damit verbunden der Holocaust, zudem wird an die Zeit der DDR erinnert.

Roth wollte daneben drei weitere Bereiche berücksichtigen: die Geschichte der Einwanderungsgesellschaft, die wechselhafte Geschichte der Demokratie sowie die Verbrechen des deutschen und europäischen Kolonialismus. Für letzteres war etwa ein Lern- und Erinnerungsort zur Kolonialherrschaft in Afrika geplant.

Das sind die Ideen Wolfram Weimers

Wolfram Weimer lehnt den Roth-Ansatz ab: „Das werde ich ändern.“ Das Erinnerungskonzept der alten Regierung sei gescheitert, „weil man da Kolonialismus und das andere Gedenken in eins geschrieben hat“. Es gehöre zur „Integrität unserer Republik, dass der Holocaust in seiner Singularität gesehen wird“, und dass „man nicht sagt, es gab den Holocaust, aber es gab ja auch koloniale Verbrechen.“

Für den Herbst kündigt Weimer ein eigenes Konzept an. Damit will er „zurückkehren zur vollkommen klaren Haltung, was unsere Erinnerungskultur anbetrifft". Ihm gehe es „erst einmal darum, dass wir die Dinge nicht verwischen, dass wir keine Relativitäten schaffen, dass wir etwas nicht verharmlosen, was war".

Das wird an Weimers Plänen kritisiert

Historiker Jürgen Zimmerer von der Universität Hamburg kritisiert die Ideen Weimers. Denn der Kulturstaatsminister komme mit seinen Vorschlägen der AfD weit entgegen. Die Partei agitiere gegen die Aufarbeitung des kolonialen Erbes, sie wolle vielmehr die positiven Seiten des Kolonialismus hervorheben. Weimer bestätige diese Position.

Zimmerer unterstreicht dagegen, Grundlage eines Gedenkstättenkonzepts müsse sein, "kritisch auf die Vergangenheit zu schauen". Denn es gehe darum, "dass sich rassistische, antisemitische, xenophobe Politik nicht wiederholt".

Darum geht es bei der Debatte

Die Diskussion um das Gedenkstättenkonzept ist eingebettet in eine globale Debatte. Dabei geht es um die Frage der Vergleichbarkeit der Verbrechen der NS- und der Kolonialzeit. Dabei stehen sich das Konzept der multidirektionalen Erinnerung einerseits und das der Singularität der Schoah anderseits gegenüber.

Mitunter wird in diesem Zusammenhang von einem "neuen Historikerstreit" gesprochen. Der emeritierte Historiker Michael Wild verweist indes auf den Unterschied zum Historikerstreit der 1980er-Jahre. Deutschland sei "eine viel diversere Gesellschaft", außerdem gebe es einen "ganz anderen globalen Zusammenhang".

Das heiße auch, dass Familiengeschichten nicht mehr zwangsläufig mit dem Nationalsozialismus verbunden sind. Menschen gehörten nicht mit zur deutschen Täterschaft, erläutert Wild. Dadurch rückten andere Verbrechen, wie der Kolonialismus, in den Blick. Auch ihnen wohne etwas Einzigartiges und Unverwechselbares inne.

aha