75 Jahre "Peanuts"

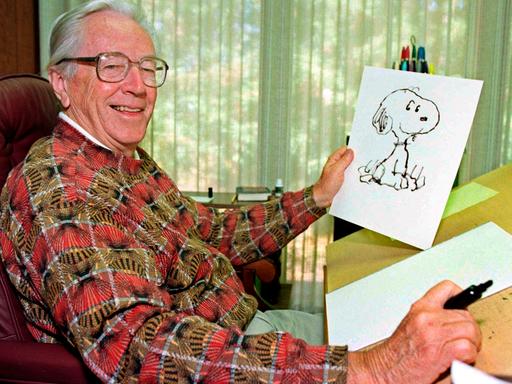

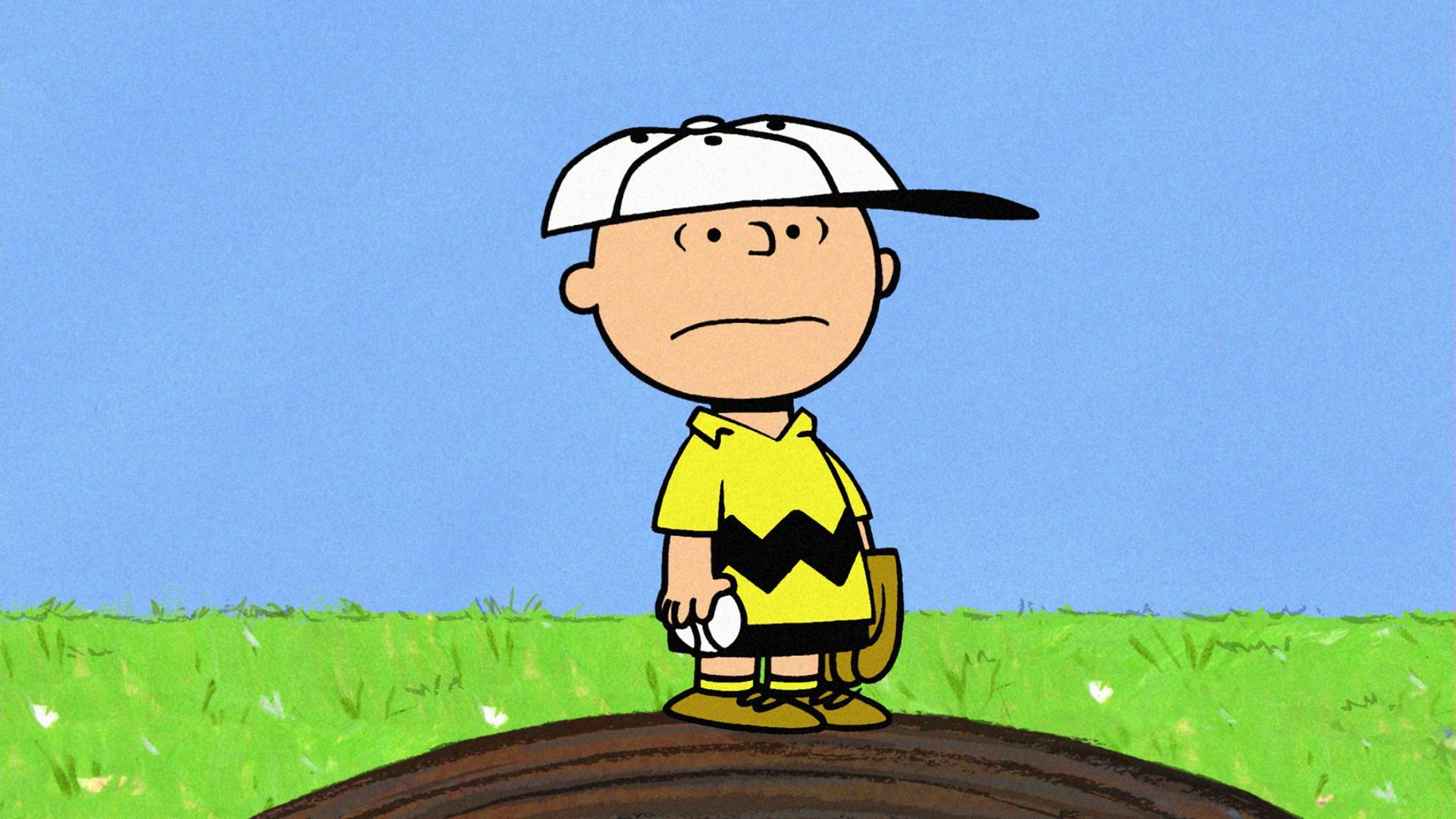

Charlie Brown, allein auf weiter Flur... Wie das Leben manchmal so spielt. © picture alliance / Everett Collection / ©Warner Bros

Mit Charlie Brown übers Dasein philosophieren

Vor 75 Jahren erschien der erste "Peanuts"-Comic: Fortan waren Charlie Brown, Snoopy und Co. aus der Comicgeschichte nicht mehr wegzudenken. Charles M. Schulz gelang damit ein einzigartiges Werk mit einer melancholischen Sicht aufs Leben.

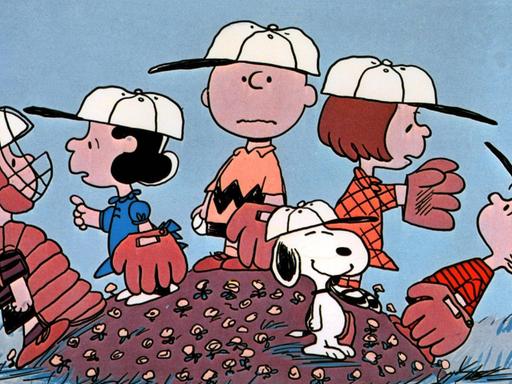

"Ah, da kommt ja der alte Charlie Brown … der gute alte Charlie Brown ... Wie ich ihn hasse!" So unscheinbar beginnt am 2. Oktober 1950 in sieben US-amerikanischen Tageszeitungen einer der größten Erfolge der Comicgeschichte: Charles M. Schulz' "Peanuts". Zu sehen sind vier Bilder, in denen sich wenig ereignet: Die kleinen Kinder Patty und Shermy sitzen an der Straße, Charlie Brown nähert sich, geht vorbei, verschwindet. Das Kind ohne Eigenschaften. Noch. Immerhin hassenswert scheint der gute alte Charlie Brown ja schon einmal zu sein.

Glaubt man dem Literaturkritiker Denis M. Scheck, dann beginnt mit diesem ersten Strip eines der 100 bedeutendsten Werke der Weltliteratur. Als Charles M. Schulz 2000 starb, lief sein Comic in über 2600 Zeitungen in 75 Ländern dieser Welt. Schätzungen zufolge lasen 355 Millionen Menschen seine Comics. Und nicht zuletzt durch die im Fernsehen oft wiederholten Zeichentrick-Verfilmungen wuchsen die "Peanuts" auch dem deutschen Publikum ans Herz. In den USA gehören die Filme zu jeder popkulturell sozialisierten Kindheit - dem beliebten US-Regisseur Wes Anderson dienten sie als Vorbild für seine schrulligen Indie-Filme.

Eine melancholische Sicht aufs Leben

Der (überschaubar witzige) Gag des ersten Comicstrips setzt bereits den Ton für das, was in den nächsten knapp 50 Jahren die "Peanuts" bestimmen sollte. Eine an den Widrigkeiten der Realität geschulte, melancholische Sicht aufs Leben, die sich im Gewand einer nur auf den ersten Blick idyllischen Kinderwelt artikuliert. Kinder, die einander hassen? Fünf Jahre nach dem Zweiten Weltkrieg herrschte in den USA eigentlich Aufbruchstimmung.

In den "Peanuts" hingegen stehen die resignative Kapitulation vor der Wirklichkeit, Animositäten zwischen Menschen (und Tieren) und manchmal sogar Depressionen auf der Tagesordnung - aber eben ohne ins Sauertöpfische abzugleiten. Mal mag man Leute ("guter alter Charlie Brown"), mal mag man sie nicht ("Wie ich ihn hasse!") - und dann und wann vollzieht sich so ein Wandel eben sprunghaft, buchstäblich zwischen zwei Comicbildern. Wie es unter Menschen eben so zugeht.

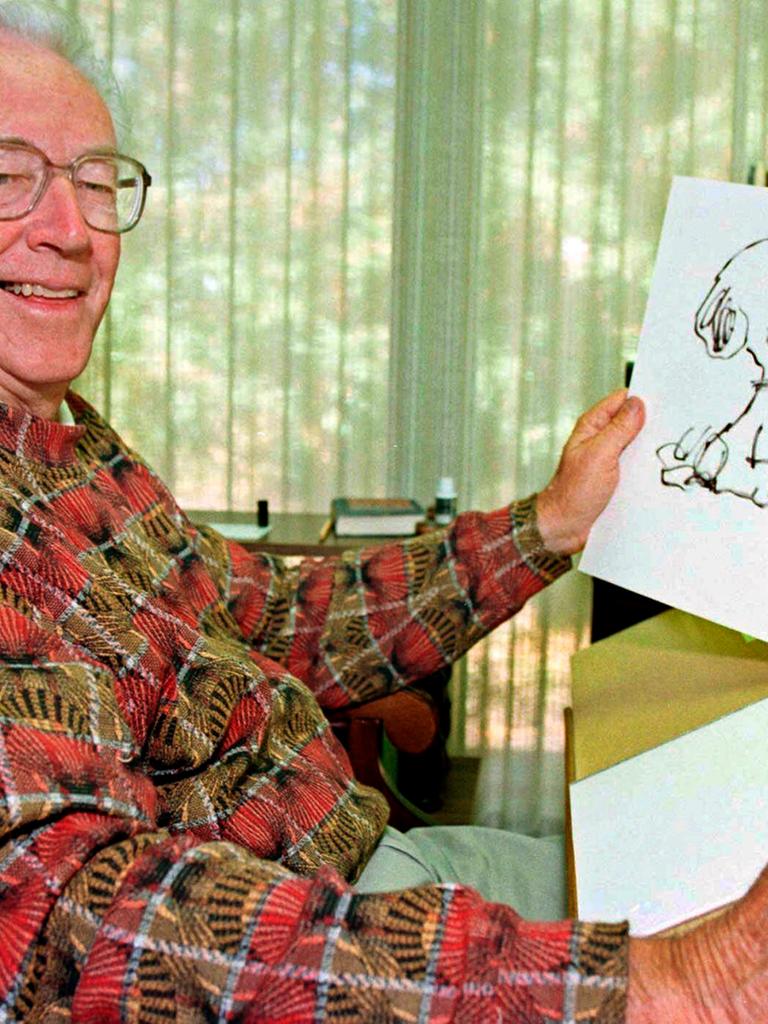

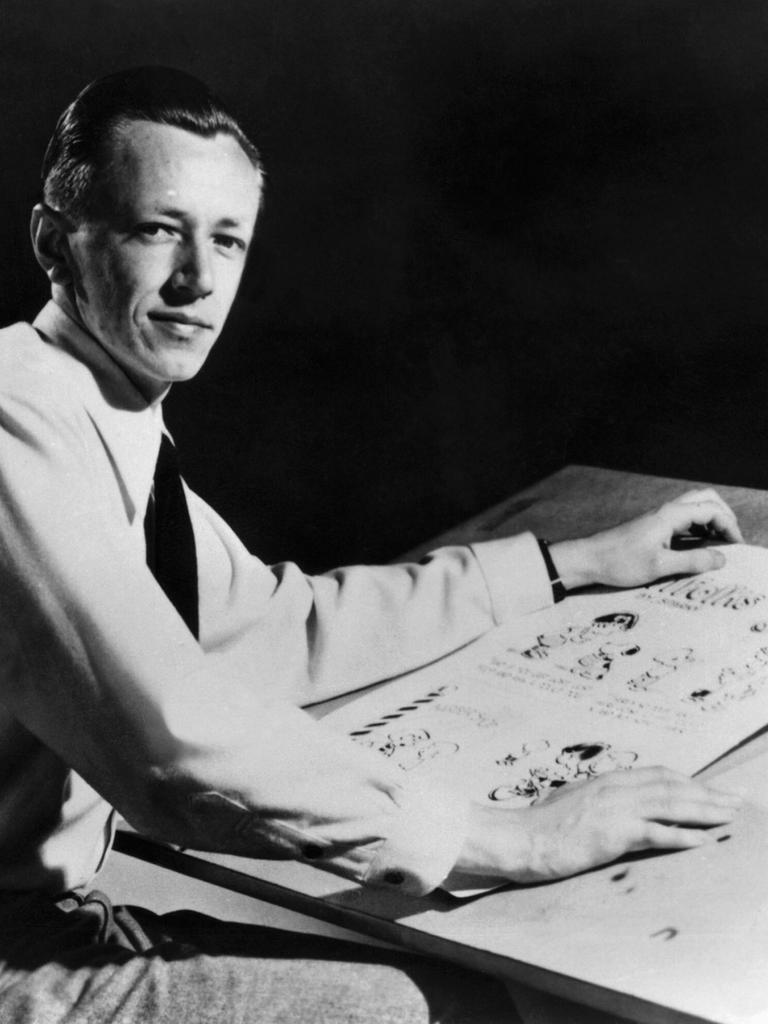

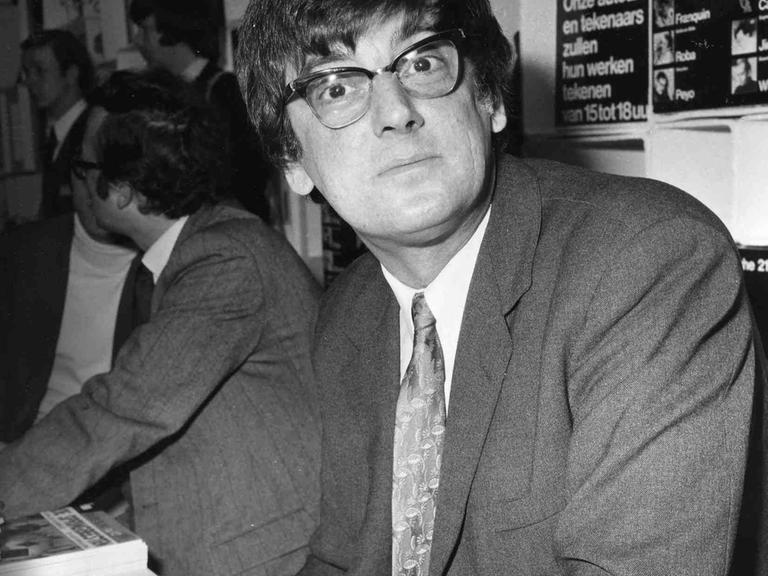

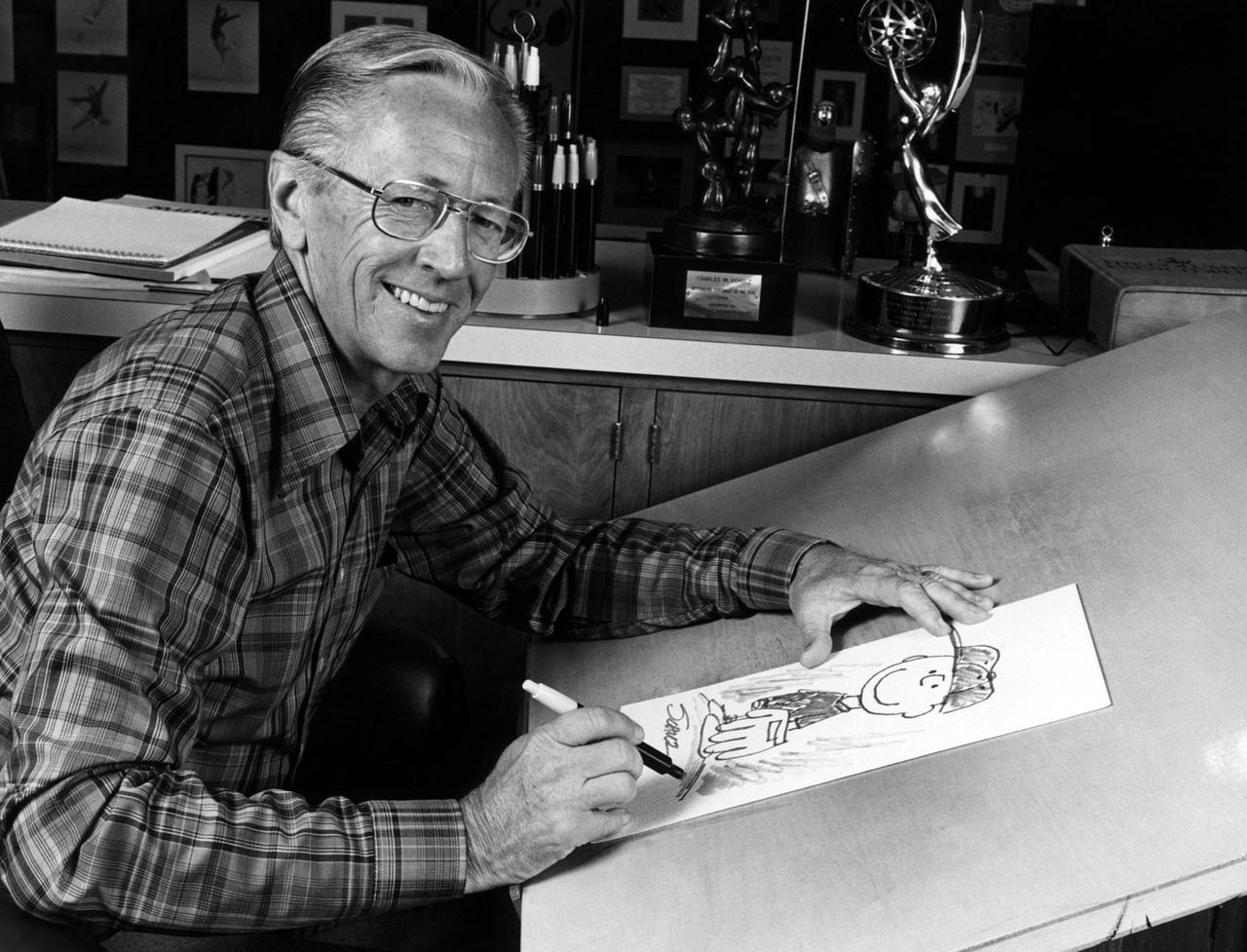

Fast 18.000 Comic-Strips hat Charles M. Schulz (dessen Vorname Charlie Brown sicher nicht zufällig teilt) bis zu seinem Tod im Jahr 2000 gezeichnet. Und ja, diese Strecke hat der 1922 in Minneapolis geborene Zeichner wirklich alleine gemeistert. Fast 50 Jahre täglich ein Strip, bald auch schon wirklich an sieben Tagen die Woche. Kein Ausfall, keine Assistenten.

Eine Sisyphos-Arbeit? Wir müssen uns Charles M. Schulz als glücklichen Menschen vorstellen, dem die Inspiration stets zuzwinkerte. Und als Meister der Vorproduktion und Selbstorganisation. Der (natürlich lange vorbereitete) Strip, in dem er seinen Fans mitteilt, dass er sich in den Ruhestand zurückzieht, erschien denn auch prompt am Morgen nach der Nacht, in der er einem Herzinfarkt erlag. Die "Peanuts" sind auch deshalb buchstäblich ein Lebenswerk.

Die Unvorhersehbarkeit des Lebens

1950 war dieser lange Atem natürlich noch nicht abzusehen. Schulz erweiterte kontinuierlich sein Figurenensemble - Charlie Browns Hund Snoopy taucht schon im dritten Comic auf - und verfeinerte seinen Humor. Auch sein Strich änderte sich: Der klare, ausgezirkelte Look zu Beginn wich dem klassischen "Peanuts"-Look: zittrige Linien, aus denen die Unvorhersehbarkeit des Lebens selbst zu sprechen scheint.

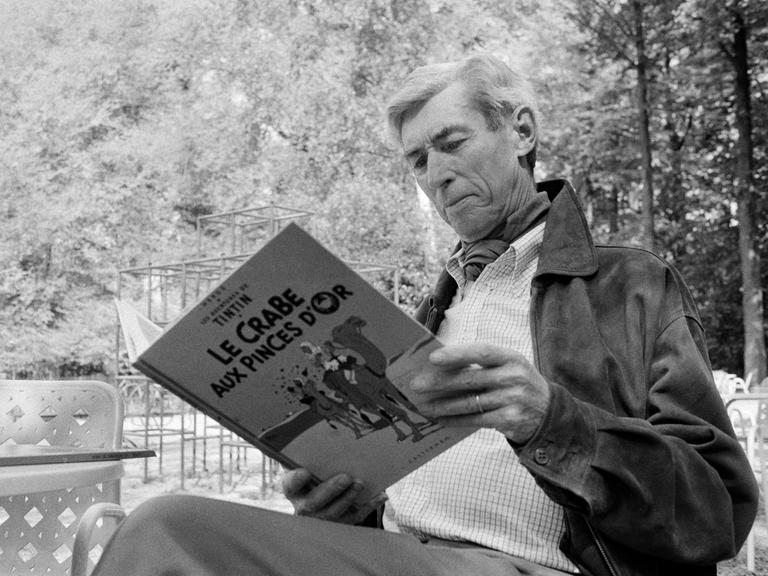

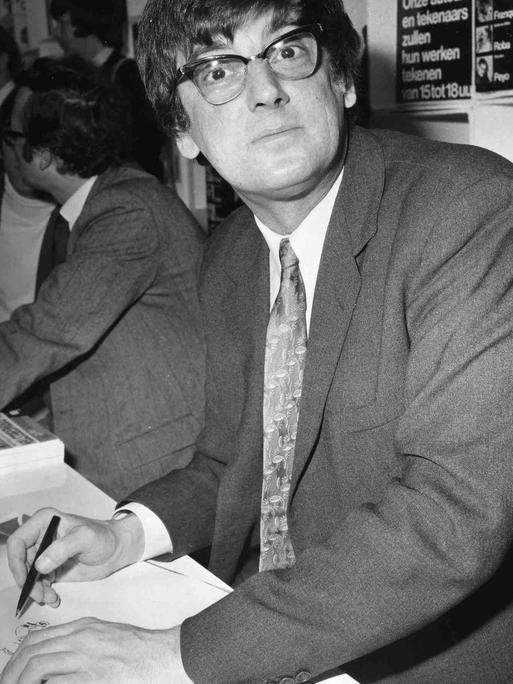

Charles M. Schulz in einer Aufnahme aus den frühen Siebzigerjahren.© picture alliance / Everett Collection / CSU Archives

Und dieses Leben hielt Einzug in diese Kinderwelt, in die Erwachsene nur ab den Waden abwärts zu sehen sind. Aber eben beobachtet von einer gütigen Perspektive aus. Die Kinder dieser Welt sind freilich nicht im engeren Sinne Kinder, vielmehr brüten sie oft über den Rätseln des Daseins und die Undurchsichtigkeiten der Welt. Über Fragen also, auf die auch Erwachsene meist keine abschließende Antwort haben. Wenn sie sich solche Fragen vor lauter Alltagstrubel überhaupt noch stellen.

Wenn Kinder philosophieren

Aber die "Peanuts"-Kinder haben noch diesen Luxus einer schier unendlich zur Verfügung stehenden Zeit: nichts als Nichtstun, endlose Tage, süße Langeweile. Immer wieder lehnen sie mit den Ellbogen auf einer Mauer und wälzen Existenzielles: Was kann ich wissen? Was soll ich tun? Was darf ich hoffen? Was ist der Mensch? Genau - das sind die von Kant formulierten Grundfragen der Philosophie.

Schulz' Antwort darauf? Er weiß es doch auch nicht. Aber fürs Erste schlägt er erstmal Güte und Lebensfreude als Bewältigungsstrategie vor. Am schönsten zeigt sich das in den Strips mit Snoopy als Hauptfigur. Charlie Browns Hund ist fast ein Geistesverwandter von Diogenes. Der griechische Philosoph beobachtete bekanntlich von einer Tonne aus die Welt, Snoopy zieht dafür das Dach seiner Hundehütte vor, wo er stoisch seine Himmelsschau betreibt.

Seinem Schicksal als Raubtier fügt er sich nicht - er jagt keine Hasen, er hütet sie. Im Vogel Woodstock hat er bald einen Kompagnon, dem er oft mütterlich zur Seite steht. Und immer wieder stürzt er sich in neue Abenteuer, neue Kostüme, neue Identitäten. Das Leben - ein Fest des Ausprobierens. Ein Hund müsste man sein.

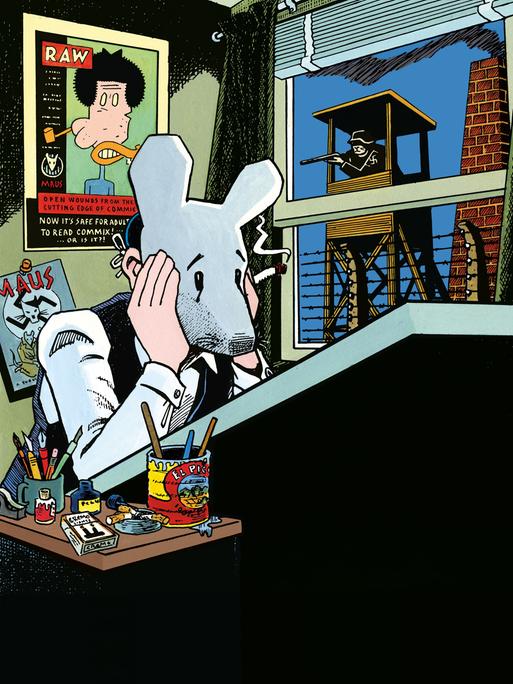

Die Urform des Comics

Immer wieder ist es ein Wunder, wie Schulz seine Lebenseinsichten in wenige Panels, in wenige Striche, in wenige Wörter packt. Viel war in den letzten Jahren davon die Rede, wie mit der sogenannten Graphic Novel der Comic sich vom Kinderkram zur legitimen Kunst mit Anspruch emanzipiere. Aufwändig sind die Erzählbögen, oft opulent die Gestaltung. Schulz’ Strips hingegen blieben stets der Urform des Comics verbunden, dem Zeitungsstrip.

Um 1900, lange vor dem Siegeszug der Superhelden, entwickelte sich der Comic im New Yorker Zeitungsgewerbe als attraktive Beilage, um einander die Leser abspenstig zu machen. Comics und das zeitgleich entstandene Kino: Beides bildete den Resonanzraum für die neue Massengesellschaft: frech, urban, dynamisch, exzessiv, proletarisch - neu.

Gerade in dieser Einfachheit, in ihrer Flüchtigkeit, im Episodischen, das selten einer größeren Erzählung untergeordnet wird, liegt der besondere Reiz der "Peanuts" gegenüber avancierteren Strategien unserer heutigen Comicwelt. In einer Zeit, die die Zeitung als materielles Medium kaum mehr kennt, muss man sich vielleicht erst erinnern, was so ein Zeitungsstrip auch einmal gewesen ist: eine kleine Zeit außerhalb der Zeit, ein kurzer Moment der Zerstreuung - am Frühstückstisch, auf dem Weg zur Arbeit, im Café. Eine verführerische Anstiftung zum Müßiggang.

Vom Zeitungspapier ins Netz

Klar, echte Zeitungen liest kaum noch jemand. Auch klassische Comicstrips werden langsam zum historischen Kulturgut für Archive und Museen. Die "Peanuts" gibt es mittlerweile als gebundene Gesamtausgabe mit kundigen Begleittexten. Selbst ein gewisser Barack Obama hat zu einem der sage und schreibe 26 Bände ein Vorwort beigesteuert. Ich gebe zu: Ich konnte nicht widerstehen, den nötigen Regalmeter habe ich gerne freigemacht, auch wenn diese Art des archivarischen Lesens dem Wesen eines Zeitungsstrips eigentlich zuwiderläuft.

Aber es geht auch anders. Mein Tipp: Abonnieren Sie das Charles M. Schulz Museum auf Instagram! Das Museum postet täglich einen historischen Strip, versehen mit weiterführenden Informationen. Und immer wenn mir der Algorithmus Charlie Brown, Snoopy, Peppermint Patty und Co. in meine Timeline spült, ist das eine dankbar angenommene Einladung zur Auszeit vom Doomscrolling. Näher kommt man ans historische Zeitungsstrip-Feeling vielleicht nicht mehr heran.