Retro-Trends

Woher kommt die Sehnsucht nach einem scheinbar besseren Früher? © imago / Middle East Images / Mosab Shawer

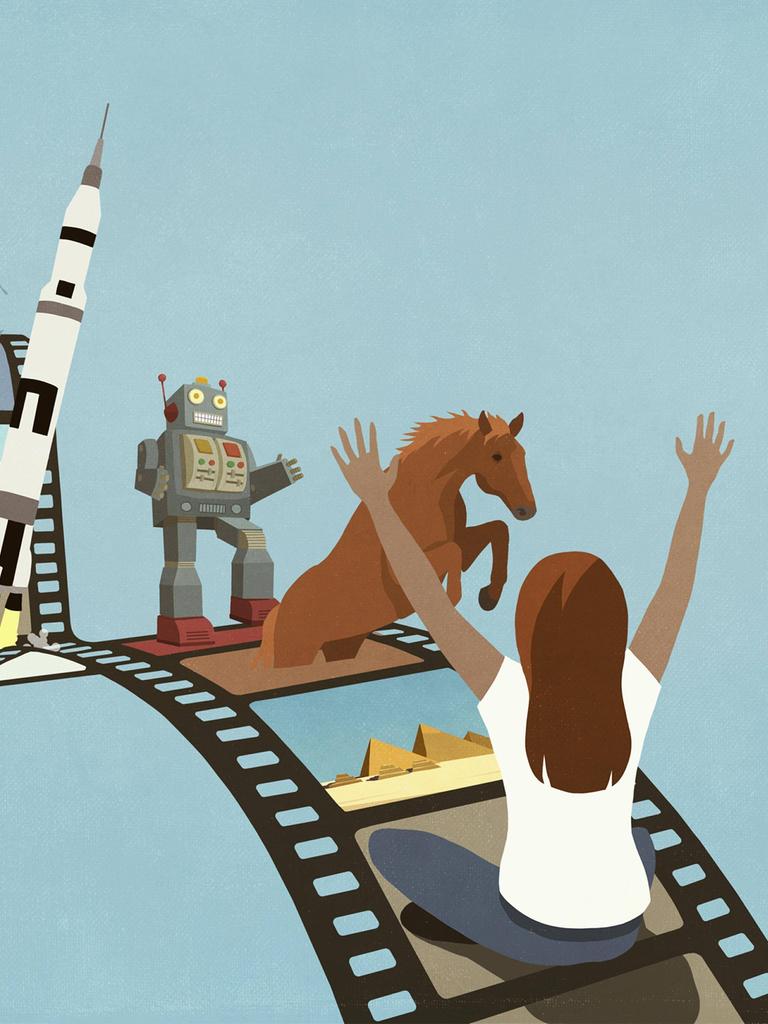

Das süße Gift der Nostalgie

Schallplatten, Diddl-Maus, Remakes alter Filmklassiker: Retro taucht immer öfter im Alltag auf. Warum ist alles cool, was früher war? Und woher kommt diese Sehnsucht nach dem Gestern?

Die Vergangenheit erlebt ein Comeback: Retro ist allgegenwärtig, ob in Musik, Film oder Design. Gerade in krisengeprägten Zeiten sehnen sich viele nach einem vermeintlich einfacheren Gestern. Doch der Blick zurück ist mehr als die Sehnsucht nach der "guten alten Zeit".

Inhalt

Momo, Pumuckl und Co: Das Comeback der Kinderhelden

Retro liegt im Trend, auch auf Leinwänden und Bildschirmen. In TV und Kino haben Remakes alter Filmklassiker zurzeit Hochkonjunktur. Noch nie wurden international in Kino und Fernsehen so viele bekannte Stoffe neuverfilmt. Laut einer Studie des Marktforschungsunternehmen Glance, dessen Datenbank 49 Länder erfasst, war 2024 mit 92 Remake-Veröffentlichungen ein Rekordjahr. Und der Hype geht weiter.

Besonders gefragt sind Kinderhelden von früher. So startete im Oktober 2025 etwa eine Neuverfilmung von Michael Endes Kinderbuchklassiker „Momo“ in den Kinos, im Fernsehen erlebte „Ronja Räubertochter“ ein Comeback und auch – hurra, hurra! – der „Pumuckl“ ist wieder da.

Das Erfolgsrezept: Bekanntes erzeugt Wiedererkennung und Neugier - und das hilft im Wettstreit zwischen Fernsehsendern und Streaming-Diensten. Gleichzeitig, so vermuten Wissenschaftler und Medienschaffende, spiegelt sich in der Rückkehr alter Stoffe eine Art nostalgische Sehnsucht.

Die Sehnsucht nach dem Vertrautem

In einer von Krieg und Krisen geprägten Zeit verkörpern Remakes alter Filmklassiker den Wunsch, das Alte und Vertraute festzuhalten. Es gehe um ein Gefühl, das man selbst als Kind oder Jugendlicher verspürt habe, und das man noch einmal erleben möchte, vielleicht jetzt gemeinsam mit den eigenen Kindern, sagt etwa Filmproduzent Christian Becker.

Der Psychologe Stephan Grünewald, der an seinem Kölner Marktforschungsinstitut Rheingold die Seelenlage der Deutschen analysiert, erklärt den anhaltenden Retro-Trend in Film und Fernsehen mit der Krisenmüdigkeit der Deutschen. Inflation, Nahost und Ukraine, Erderwärmung - als Reaktion setzten viele auf die Beschwörung einer so nicht mehr vorhandenen Normalität, sagt Grünewald. „Der Blick in den Rückspiegel kaschiert eine diffuse Endzeitstimmung.“

Vinyl und Flipper-Automaten: Die Rückkehr des Analogen

Nicht nur auf der Leinwand ist der Retro-Trend unübersehbar, auch im Alltag feiert das Analoge ein Comeback. Startups produzieren Flipper-Automaten statt Videogames, die Einnahmen aus Schallplatten-Verkäufen haben sich in Deutschland in den vergangenen 20 Jahren nahezu verzehnfacht und in der Fotografie wird wieder öfter auf Film geknipst. Es scheint: Digital war gestern, analog ist wieder in.

Die analoge Fotografie ist wieder in. Der Trend ist auch eine Reaktion auf den digitalen Wandel, sagt Zukunftsforscher Tristan Horx.© picture alliance / Winfried Rothermel | Winfried Rothermel

Zukunftsforscher Tristan Horx nennt diese Entwicklung die „Rache des Analogen“. In Flipper-Comeback und Vinyl-Hype sieht der Kultur- und Sozialanthropologe eine Antwort auf den scheinbar allgegenwärtigen digitalen Wandel: ein analoger Backlash als Gegenbewegung zur Digitalisierung, genauso wie Digital Detox und Entschleunigung. Horx ist überzeugt: Jeder große Trend erzeugt mit der Zeit Gegenbewegungen.

Große Trends und ihre Gegenbewegungen

Die „Ära der Megatrends“ sei vorbei, so Horx. Als solche werden besonders wirkmächtige, gesellschaftsverändernde Trends bezeichnet, zum Beispiel Globalisierung, Individualisierung oder eben Digitalisierung.

Anstelle einer rein linearen Entwicklung, zum Beispiel einem „immer mehr“ an Digitalisierung, tritt ein Hin und Her zwischen Trends und Gegentrends. In diesem Fall zwischen digitalem Wandel und analogem Backlash.

Die Liste solcher Gegenbewegungen ist lang. Horx nennt etwa den Rückzug junger Menschen aufs Land als Reaktion auf die Urbanisierung, die Sehnsucht mancher nach der Rückkehr fossiler Brennstoffe, auch Petro-Nostalgie genannt, als Antwort auf den Nachhaltigkeitstrend – oder Rechtsruck und Aufrüstung als Blacklashes der Globalisierung.

So unterschiedlich sie auch sind, sie alle eine der Wunsch, "die Welt von früher zurückzuhaben“, sagt Horx, er spricht vom "süßen Gift der Nostalgie“.

Die Sehnsucht nach der guten alten Zeit

Doch was genau ist Nostalgie überhaupt? Der Begriff tauchte zum ersten Mal im 17. Jahrhundert auf. Als „sentimentales Rückblicken“ werde er jedoch erst seit den 1970er-Jahren verstanden, sagt der Historiker Tobias Becker und warnt davor, Nostalgie grundsätzlich als rückwärtsgewandt abzutun. Der Blick zurück berge schließlich durchaus utopisches Potenzial: Wer eine lebenswerte Zukunft entwerfen möchte, könne sich wertvolle Inspirationen aus der Vergangenheit holen.

Der Neurowissenschaftler und Gesundheitsforscher Tobias Esch von der Universität Witten/Herdecke definiert Nostalgie als „eine positive Erinnerung an eine Erfahrung aus der Vergangenheit, die wir uns gemerkt haben und die uns dieses Positive wieder erwarten lässt“. Zudem gibt es Hinweise, dass Menschen auf individueller Ebene nostalgischer werden, wenn sie gerade viele Umbrüche in ihrem Leben durchmachen.

Die politische Instrumentalisierung von Nostalgie

In Erinnerungen an früher zu schwelgen, kann also über schwere Zeiten hinweghelfen. Allerdings setzt auch die Politik auf die Kraft der Nostalgie. Laut dem Kölner Medienpsychologen Tim Wulf machen sich manche Politikerinnen und Politiker eine nostalgische Rhetorik zunutze, um Wählerstimmen zu gewinnen. Beispiel: Donald Trumps Slogan "Make America Great Again", der auf eine angeblich bessere Vergangenheit anspielt.

Diese politische Instrumentalisierung von Nostalgie birgt Gefahren, wie Wulf und sein Team in einer empirischen Studie herausgefunden haben. Demnach nehmen Menschen populistische Aussagen positiver auf, wenn sie mit einer nostalgischen Rhetorik verknüpft sind. Sie lassen sich von nostalgischen Botschaften verführen. Wulf spricht von einem „Sugar Coating Effect“, also Zuckergusseffekt.

Diese Strategien zu durchschauen, sei gar nicht so einfach, sagt der Psychologe Clay Routledge vom Archbridge Institute in Washington D.C. Doch wenn unsere Ängste adressiert werden, um das Gefühl zu erzeugen, dass früher alles besser war, dann sollten die Alarmglocken angehen. Menschen seien zwar empfänglich für solche Geschichten. „Aber meistens sagen wir eben doch, dass früher nicht alles besser war“, so Routledge, „sondern nur bestimmte Dinge“.

Laut Zukunftsforscher Horx zeigen sich in nostalgischen Tendenzen oft wichtige psychologische Bedürfnisse. Er fordert deshalb ökonomische und politische Antworten auf Backlashs, „anstatt sie moralisch zu verteufeln“.

Gleichzeitig wirbt er für mehr Optimismus. „In Deutschland haben wir einen leichten Hang dazu, uns in einen kollektiven Weltuntergang hineinzureden.“ Die aktuelle Lage sei zwar ernst, sagt Horx, aber nicht hoffnungslos.

„Wenn man ein bisschen herauszoomt, mal schaut, was haben wir als Zivilisation, als Spezies erreicht, ist es ziemlich unbegründet, so schlecht drauf zu sein.“