Agnes Arnold-Forster: "Nostalgie. Geschichte eines gefährlichen Gefühls"

© Reclam Verlag 2025

Sehnsucht nach dem großen Gestern

05:29 Minuten

Agnes Arnold-Forster

Übersetzt von Christiane Burkhardt

Nostalgie. Geschichte eines gefährlichen GefühlsReclam Verlag, Ditzingen 2025320 Seiten

28,00 Euro

"Früher war alles besser", hört man öfter. Die britische Historikerin Agnes Arnold-Forster nimmt sich der Geschichte eines scheinbar harmlosen Gefühls an, das ziemlich gefährlich werden kann, sobald es politisch instrumentalisiert wird.

Schon als Kind schwelgte Agnes Arnold-Forster gern in nostalgischen Gefühlen, las Enid Blyton und wünschte sich, wie „Hanni und Nanni“ ein altmodisches Internat besuchen zu dürfen.

Die weit verbreitete Sehnsucht nach einer Welt, in der man nie gelebt hat, hat die Historikerin längst hinter sich gelassen und widmet sich diesem komplexen Gefühl, „das mit Rückwärtsgewandtheit und gemischten Gefühlen einhergeht“, aus wissenschaftlich- analytischer Perspektive.

Begriff mit wechselnder Bedeutung

Ihr Buch beginnt mit einem Blick in die Geschichte, genauer ins 18. Jahrhundert, als bei Studenten, Soldaten oder Dienstmädchen, die fern der Heimat schwer erkrankten, „Nostalgie“ als eine Form von Heimweh diagnostiziert wurde, die mit Aderlass und Spaziergängen behandelt wurde.

Ein völlig anderer Begriff von Nostalgie also als jener, den wir heute kennen, und der sich immer wieder wandelt, also Ausdruck eines bestimmten Zeitgeists ist, wie Arnold-Forster in ihrem Buch zeigt. Bis ins 20. Jahrhundert hinein wurde Nostalgie zunehmend als psychische Krankheit erforscht und behandelt und wandelte sich immer mehr von der einst „tödlichen Krankheit“ früherer Jahrhunderte zu einem scheinbar harmlosen Gefühl.

Ein „gefährliches Gefühl“ im politischen Bereich

Vor allem in den 1970er- und 80er-Jahren bestimmten nostalgische Retrowellen Mode und Design und wurden zu einem wirksamen Marketinginstrument. Besonders interessant ist das Buch aber, wenn Arnold-Forster Nostalgie als „gefährliches Gefühl“ im politischen Bereich verortet.

So gab schon EU-Chefunterhändler Michel Barnier der „Nostalgie der Briten“ die Verantwortung für den Brexit und auch Donald Trumps „Make America Great Again“-Bestrebung bezieht ihre Strahlkraft u.a. aus ihrem Bezug zu einer angeblich gloriosen Vergangenheit der Vereinigten Staaten.

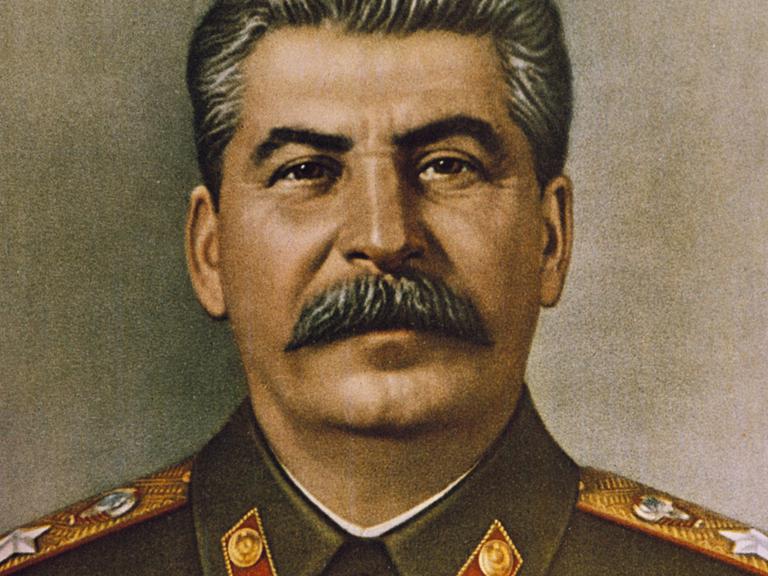

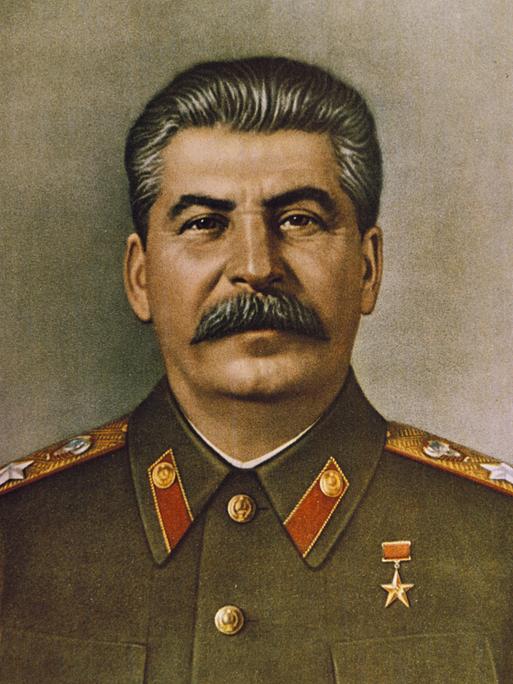

Auch im ehemaligen „Ostblock“ findet die Autorin erschreckende Symptome von politisch instrumentalisierter Nostalgie, etwa wenn 66 Prozent der Rumänen angeben, sie würden heute für den Diktator Ceausescu stimmen, oder der russische Fernsehsender Nostalgiya schon seit 2004 Dokumentationen und Talk-Shows aus der Zeit des Kalten Krieges erfolgreich in alle Welt sendet.

Nostalgie kann auch krank machen

Unter psychologischen Gesichtspunkten, so zeigt die vielseitige Analyse der Autorin, ist Nostalgie in einer Welt, in der immer mehr Menschen ihre Heimat verlassen müssen, alles andere als harmlos. Denn auch wenn noch in der Nachkriegszeit z.B. der Psychoanalytiker Nandor Fodor das Heimweh der europäischen Einwanderer in den USA als verkappten Wunsch interpretierte, in den Mutterleib zurückkehren zu wollen, wissen heutige Forscher, dass die Sehnsucht nach der „Heimat“ durchaus ernstzunehmende, gesundheitsschädigende Folgen haben kann, bis hin zur posttraumatischen Belastungsstörung.

Ein Gradmesser für die Stimmung der Gesellschaft

Vor diesem Hintergrund plädiert die Historikerin dafür, Nostalgie durchaus ernst zu nehmen: Sie sei ein guter Gradmesser dafür, was da eigentlich herbeigesehnt wird und auch ihre politische Instrumentalisierung sagt doch so einiges über die Gesellschaft und ihre Mitglieder aus.

Agnes Arnold-Forsters detailreiches und leicht lesbares Buch liefert viele Anregungen, um genau darüber nachzudenken. Konkrete Vorschläge, wie aber etwa Politiker auf dieses Gefühl reagieren sollen und auf den Missbrauch durch Populisten, bietet sie allerdings nicht. Vielmehr appelliert de Autorin an jeden selbst, sich immer zu fragen, ob früher wirklich alles besser war.