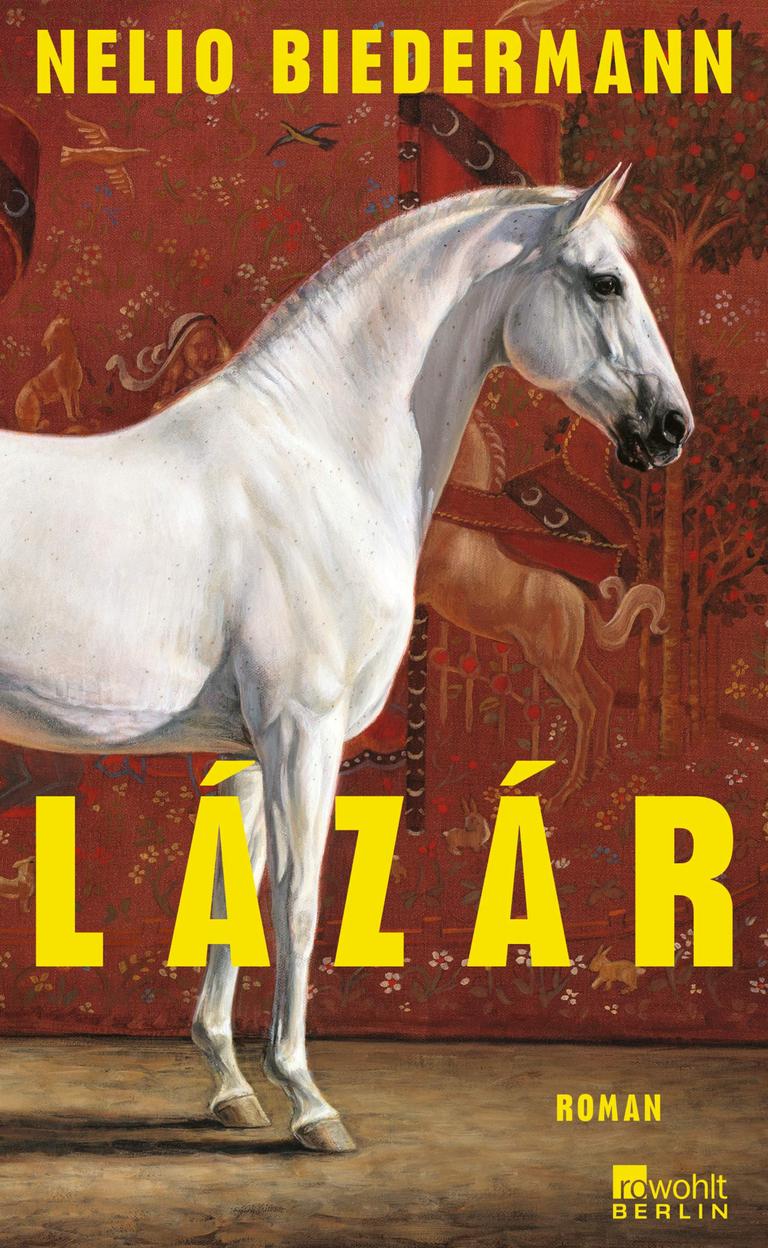

Nelio Biedermann: „Lázár“

© Rowohlt

Große Geschichte, große Gefühle

06:41 Minuten

Nelio Biedermann

LázárRowohlt Verlag, Hamburg 2025336 Seiten

24,00 Euro

In seinem zweiten Roman verarbeitet Nelio Biedermann die große Geschichte seiner Familie, die aus dem ungarischen Adel stammt und mit dem Untergang der Donaumonarchie alles verliert, was ihr vorheriges Leben ausgemacht hat.

Man muss sich nur die Eckdaten von Nelio Biedermanns Roman vor Augen halten, um die mit diesem Text verbundenen literarischen Ambitionen zu erahnen: Eine sich über drei Generationen erstreckende Geschichte einer Adelsfamilie vor dem Hintergrund des Untergangs der Habsburgermonarchie. Mehr als ein halbes Jahrhundert erzählte Historie auf gut dreihundert Seiten.

Porträtiert wird die traditionsreiche Familie von Lázár aus dem südlichen Ungarn, von Baron Sándor bis zu seinen Enkeln Pista und Eva. Ganz offen in die Handlung eingearbeitet: die großen Namen der Weltliteratur – etwa wenn Imre, Sándors Bruder, über der Lektüre von E.T.A. Hoffmanns „Nachtstücken“ allmählich seinen Verstand verliert, wenn die Enkelin Eva durch Simone de Beauvoir und Virginia Woolf den Feminismus für sich entdeckt, oder wenn andere Figuren Schnitzler, Proust und Thomas Mann lesen.

Nicht nur nobel, auch gebildet geht diese Welt zugrunde. Biedermann belässt es aber nicht bei der offenen Anlehnung an den literarischen Kanon, er arbeitet auch mit versteckten Zitaten. So fließt etwa kaum merklich die todessehnsüchtige Stimmung aus Goethes berühmtem Gedicht „Über allen Gipfeln“ ein, wenn Imre seinen Neffen Lajos vom Schloss aus beobachtet:

„Am Nachmittag des 23. Dezember sah Imre, der daumendrehend am Fenster stand, wie Lajos im Wald verschwand. Er trug einen dicken Strickpullover und in der Hand eine Axt. Unter seinen Stiefeln knackten die trockenen Zweige und knirschte das hartgefrorene Moos, über ihm schwiegen die Vögel, und durch die Wipfel ging kein Hauch.“

Verfall und Verlust

Die Anspielungen sind kein reiner Selbstzweck, sondern durchaus motiviert. Denn Biedermann erzählt eine Verfalls- und Verlustgeschichte, in der sich die zitierten, von Tod und Begehren handelnden Texte spiegeln: Über die Geschicke der Lázárs wälzt sich die gewaltsame Geschichte des 20. Jahrhunderts. Als Vertreter einer überkommenen, europäischen Ordnung verlieren sie im Zuge der Weltkriege und Revolutionen Besitz und Status. Was nach der Jahrhundertwende im üppig ausgestatteten Waldschloss beginnt, endet zwei Generationen später vor Zürich, wohin die inzwischen mittellosen Pista und Eva vor dem stalinistischen Staatsschutz fliehen.

Biedermann verzichtet auf eine Hauptfigur und teilt die Handlung stattdessen unter den zahlreichen Familienmitgliedern auf. Geschickt verknüpft er deren Lebensgeschichten mit den historischen Ereignissen, die sie immer wieder einholen und sich in sie einschreiben, in ihre Ängste und Träume – wie bei Lajos, der von einem Ausbruch aus den Zwängen des aristokratischen Lebens träumt:

„Während Lajos das Auslaufen der Titanic erwartete, war es ihm, als würde er selbst an Bord sein, wenn es so weit wäre. In seinen Gedanken stand er an Deck und sah die Hügel seines Mutterlandes verblassen […]. Alles musste versinken, untergehen, ertrinken, damit er endlich frei, endlich ein eigener, für sich stehender Mensch sein konnte, ohne die Geschichte im Rücken, den Adel am Finger und die Vorfahrenkette um den Hals.“

Schock und Schicksal

Später wird Lajos unter der ungarischen Kollaborationsregierung bei der Organisation des Judenmords behilflich sein, nach Kriegsende, unter der neuen, stalintreuen Parteiherrschaft dann eine kommunistische Einstellung heucheln. Helfen wird ihm das alles nicht, der Niedergang der Lázárs ist unaufhaltsam. Biedermann erzählt ihn in einem rasch voranschreitenden Rhythmus, der beim Lesen durchaus einen gewissen Sog entwickelt.

Verantwortlich dafür sind die beiden Kräfte, die die Handlung vorantreiben und denen die Figuren oft schockartig ausgeliefert sind: die gewaltsam durchgesetzte Geschichte und die Emotionen. Diese werden nicht psychologisch geschildert, sondern erfassen die Figuren wie plötzlich ausbrechende Krankheiten, die zu körperlichen Symptomen führen. So wird Mária, die Baronin, von der Trauer um den von ihr geliebten Stallknecht sechs Tage regungslos aufs Bett gebannt, und Pista übergibt sich, nachdem er vom Tod seiner großen Liebe Matilda erfahren hat. Überhaupt, die Liebe: Immer wieder packt das Begehren die Figuren plötzlich und übermächtig, zum Beispiel Sándors Tochter Ilona, die dem neuen Hauslehrer verfällt:

„Auch Ilona konnte sich ihm nicht entziehen. Ein einziger Blick auf ihn hatte gereicht, um ihre Knochen vibrieren zu lassen. Sie konnte nicht einmal sagen, was sie so fasziniert hatte, ob es das Morgenlicht gewesen war, das sich durch die wassergrünen Baumkronen über ihn ergossen hatte, […] oder doch er selbst, seine Art, durch all dieses Grün zu gehen und zur Insel in der Mitte des Sees zu blicken. Als sie ihm dann das erste Mal begegnet war, war sie sich sicher gewesen, dass es sich so anfühlen musste zu sterben.“

Bildhafte Poetik

Biedermann spart auch nicht daran, die Begierden seiner Figuren ins Bild zu setzen: Der Sex ist gegenwärtig, von Beginn an. Die Charaktere bleiben angesichts derart starker Triebfedern eher eindimensional. Auch das aber ist Teil einer in den Roman eingearbeiteten, bildhaften Poetik: Biedermann überlässt es Eva, sie gedanklich zu entwickeln, bei einer Grübelei über die Schriftsteller, „die in ihrem Zwang, das ganze Leben und jeden noch so persönlichen Gedanken ihrer Figuren auszuformulieren, Vergewaltiger der Existenzen und der Privatsphäre waren.“

So ist es nur folgerichtig, dass man in dieser Geschichte keinen psychologischen Realismus findet, sondern wirkmächtige Bilder, und dass diese Figuren manches Mal wie ferngesteuert agieren. Biedermanns Roman ist nicht zuletzt deshalb so fesselnd, weil er die Sehnsucht nach eindeutigen, starken Gefühlen bedient. Das wiederum ist, das lehrt ein Blick in die Literaturgeschichte, nicht ganz untypisch für das Werk eines noch sehr jungen Autors.