Hochsensibilität

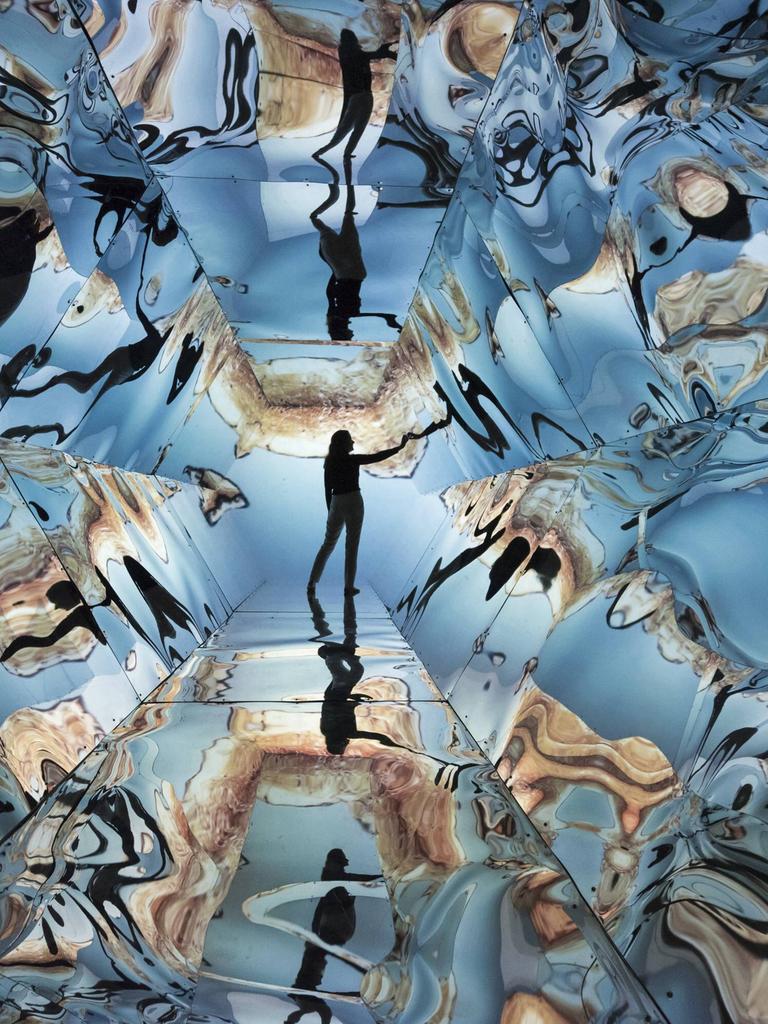

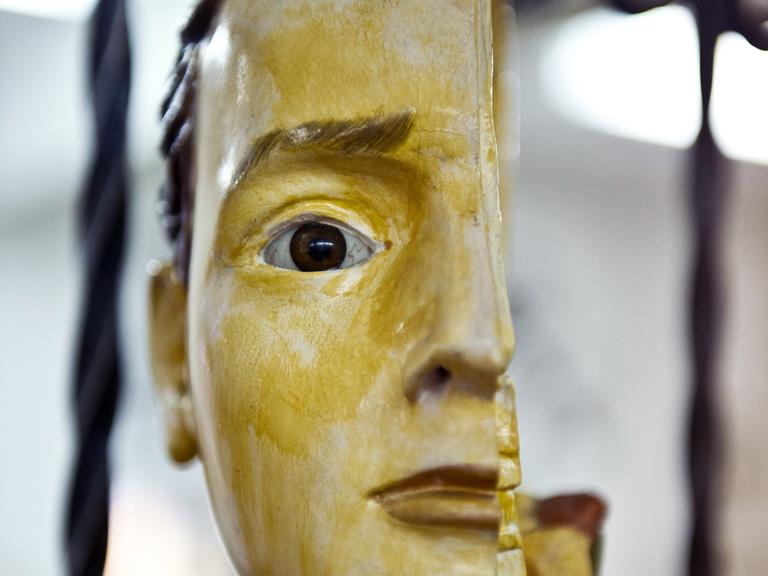

Hochsensible Menschen nehmen oft deutlich mehr wahr als die meisten anderen Menschen in ihrer Umgebung. Das kann zu einer Reizüberflutung führen. © Getty Images / Klaus Vedfelt

Zu hell, zu laut, zu intensiv

Geräusche, Gerüche oder Berührungen: Hochsensible Menschen fühlen sich von alltäglichen Reizen schnell überfordert. Für die Betroffenen ist das oft belastend. Was können wir tun, um ihnen das Leben zu erleichtern?

Etwa 20 Prozent der Menschen in Deutschland haben nach Schätzungen von Forschern eine erhöhte Sensibilität: Sie reagieren besonders empfindlich auf Geräusche, Gerüche oder Berührungen. Doch ob es Hochsensibilität wirklich gibt, ist in der Forschung umstritten.

Sicher ist: Nicht wenige Menschen identifizieren sich mit dem Konzept. Es ist für sie erleichternd zu erfahren, dass sie mit ihrem Anderssein nicht allein sind. Insgesamt haben sensible Menschen meist andere Bedürfnisse als der Durchschnitt der Bevölkerung. Für sie sind Situationen herausfordernd und zum Teil leidvoll, die für die Mehrheit meist kein Problem darstellen.

Inhalt

Hochsensibilität: Zwischen Empathie und Reizüberflutung

Hochsensibilität (oft abgekürzt mit HSP) ist ein relativ junges Forschungsgebiet. Erst in den 1990er-Jahren begannen Psychologen mit ersten Studien. 1997 begründete das US-Forscherpaar Elaine und Arthur Aron mit der Studie „Sensory-Processing Sensitivity and Its Relation to Introversion and Emotionality“ das Konzept der Hochsensibilität.

Als Standardwerk gilt das 2005 veröffentlichte Buch „The Highly Sensitive Person“ von Elaine Aron. Eine einheitliche Theorie zu Hochsensibilität gibt es jedoch nicht. Elaine und Arthur Aron beschreiben Hochsensibilität als eine angeborene Eigenschaft, durch die Individuen Reize intensiver wahrnehmen und verarbeiten als andere.

Im Englischen wird von "Sensory Processing Sensitivity" (SPS) gesprochen. Übersetzt bedeute das so viel wie Sinnesverarbeitungssensitivität, erklärt die Psychotherapeutin Main Huong Nguyen.

Im Deutschen sprechen manche jedoch lieber von Hypersensibilität oder Hypersensitivität. Bei dieser habe das Gehirn eine andere Strategie, mit Sinneseindrücken umzugehen, erklärt Nguyen.

Viele hochsensible Menschen nehmen zudem die Gefühle anderer intensiver wahr. Wenn jemand traurig oder angespannt ist, spüren sie das sehr deutlich, manchmal so, als wären es ihre eigenen Gefühle. Eine Studie, an der auch Elaine Aron beteiligt war, zeigt, dass Hochsensible dabei vor allem stärker auf die Emotionen von Menschen reagieren, die ihnen nahestehen.

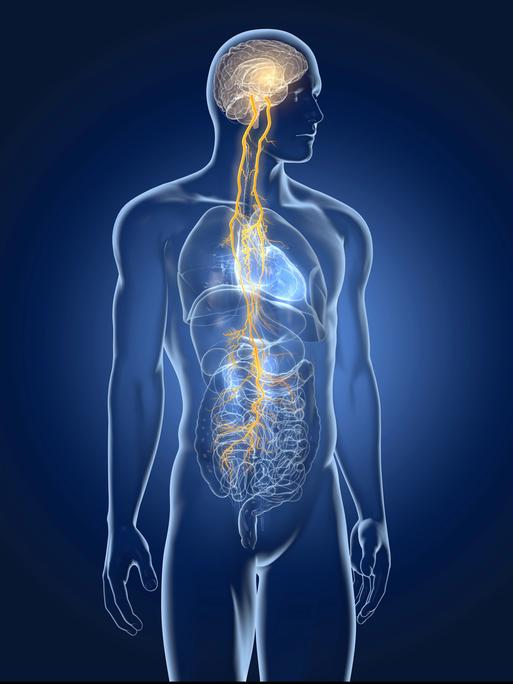

Höhere Gehirnaktivität

Die Gehirne von Hochsensiblen zeigten viel mehr Aktivität als die Gehirne von Menschen ohne dieses Merkmal, sagt die Journalistin und Podcasterin Sarah Tekath. Reize könnten nicht einfach ausgeblendet werden. Hochsensible fühlten sich manchmal „wie unter Dauerbeschuss“.

Das sei bei ungefähr jedem fünften Menschen in Deutschland so, sagt Philipp Yorck Herzberg, Professor für Persönlichkeitspsychologie und Psychologische Diagnostik. Doch eine eindeutige Schwelle, ab der jemand als hochsensibel gilt, gibt es nicht.

Das Persönlichkeitsmerkmal ist eher wie ein Kontinuum. Es gibt verschiedene Fragebögen, mit deren Hilfe man für sich testen kann, ob man hochsensibel ist. Als wissenschaftlich fundiert gilt beispielsweise der Test des Psychologen Lars Satow.

Möglicherweise erhöhtes Erkrankungsrisiko

Obwohl Hochsensibilität manchmal als Teil von neurodivergentem, also von gesellschaftlichen Normen abweichendem Verhalten beschrieben wird, sei es „keine wissenschaftlich betrachtete Neurodivergenz wie zum Beispiel Autismus oder ADHS“, erklärt die Verhaltenstherapeutin und Autorin Miriam Junge.

Links zu Hochsensibilität

Zum Stand der Forschung: Webseite "hochsensibel?" des Informations- und Forschungsverbunds Hochsensibilität e.V.

Internetforum für Hochsensible: "Zart Besaitet"

Internetforum für Hochsensible: "Zart Besaitet"

Hochsensibilität hat in der Regel zwei Seiten: Sie kann eine Belastung sein - und ein Potenzial. „Hochsensible Menschen sind häufig besonders empathisch, kreativ, intuitiv und detailgenau“, so Junge. Reizüberflutung kann aber auch zu rascher Überforderung oder erhöhter Stressanfälligkeit führen. Zudem sollen hochsensible Menschen ein höheres Risiko haben, psychisch oder psychosomatisch zu erkranken.

Deshalb ist Hochsensibilität in der Wissenschaft umstritten

Während manche Forscher davon ausgehen, dass hochsensible Menschen eine andere Hirnaktivität zeigen und Reize unter Einbeziehung anderer Hirnregionen tiefer verarbeiten, zweifeln andere Wissenschaftler an dem Konzept. So gehen etwa einige Persönlichkeitspsychologen davon aus, dass Hochsensibilität nicht existiert und die Betroffenen stattdessen neurotisch seien.

Das bedeutet etwa, dass sie emotional labiler sind als andere, ängstlicher, nervöser und schlechter mit Stress umgehen können.

So können wir mehr Rücksicht auf sensible Menschen nehmen

Nicht nur für hochsensible Personen, sondern insgesamt für sensiblere Menschen kann die Teilhabe am gesellschaftlichen Leben sehr herausfordernd sein. Gesellschaften können aber von ihren Potenzialen profitieren, etwa von ihrer hohen Empathie oder Kreativität. Hierfür kann eine größere Rücksichtnahme auf die besonderen Bedürfnisse dieser Gruppe hilfreich sein – auf verschiedenen Ebenen:

1. Aufklären und Akzeptanz fördern

Wichtig ist, noch mehr zu Hochsensibilität zu forschen und die Ergebnisse breiter bekannt zu machen. Durch mehr Wissen zum Thema kann ein Klima gefördert werden, in dem die Grenzen anderer noch mehr respektiert werden; auch wenn sie nicht so sensibel veranlagten Personen vielleicht nicht direkt nachvollziehbar erscheinen.

2. Reizreduzierte Umgebungen ermöglichen

Umgebungen mit reduzierten Reizen sind eine große Erleichterung für viele Personen, die sensibler reagieren als andere. Einkaufen im Supermarkt kann für sie durch Musik, Werbung und grelles Licht belastend sein. Es gibt Supermärkte, die darauf reagiert und eine „stille Stunde“ eingeführt haben, so zum Beispiel in Hannover.

Wegen der Reizreduzierung hat auch der Schutz der Natur für sensible Menschen eine besondere Bedeutung: Wälder können für sie Rückzugsräume sein, erklärt der Sportpsychologe Oliver Stoll, der sich mit Hochsensibilität beschäftigt.

3. Sensibilität als Stärke für die Gesellschaft anerkennen

Auch für eine diverse Gesellschaft ist Sensibilität wichtig, meint die Soziolinguistin Jinan Dib. Sie sei nötig, um den Blick für verschiedene Lebensrealitäten zu öffnen.

Über Sensibilität nachzudenken, kann auch für das Aufbrechen von Stereotypen hilfreich sein. Der Psychotherapeut Tom Falkenstein etwa engagiert sich dafür, Männlichkeit und Sensibilität als etwas Positives zusammenzubringen. Bislang sei Sensibilität in Bezug auf Männer eher negativ besetzt, beklagt er.

abr