Susana Monsó: "Das Schweigen der Schimpansen"

© Suhrkamp Verlag

Wie Tiere den Tod begreifen und trauern

06:06 Minuten

Susana Monsó

Aus dem Spanischen von Thomas Brovot

Das Schweigen der Schimpansen - Wie Tiere den Tod verstehenInsel Verlag, Berlin 2025254 Seiten

28,00 Euro

Versteht nur der Mensch den Tod? Nein, sagt Susana Monsó. Wenn man den Blickwinkel ändert, die anthropozentrische Perspektive verlässt, dann kann man bei Tieren die verschiedensten, mitunter berührende Reaktionen auf den Tod beobachten.

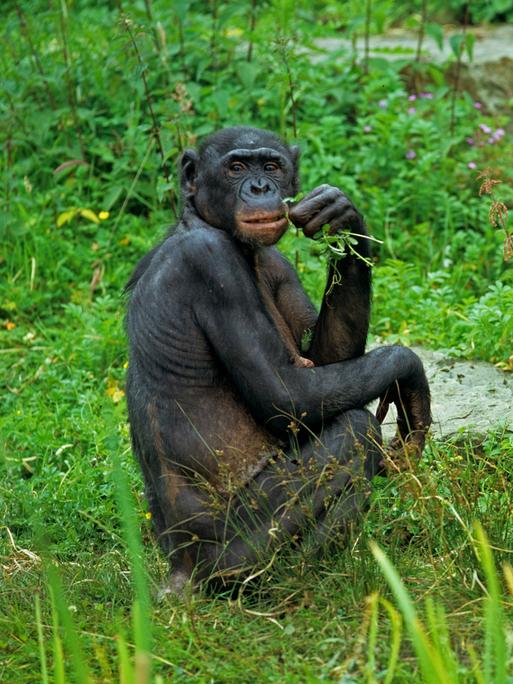

„Play possum“ ist im Englischen ein Synonym für „sich totstellen“: Gerät das Virginia Opossum in Not, „kippt es auf die Seite und liegt da in einer Art Fötusstellung, der Schwanz ist eingerollt, Augen und Mund weit offen, die Zunge heraushängend“. Dazu sondert es eine übelriechende Flüssigkeit ab, die Körpertemperatur fällt und die Zunge verfärbt sich. Kurz: Das Tier stellt sich tot. Und ist damit für Susana Monsó das beste Beispiel dafür, wie verbreitet das Konzept Tod im Tierreich ist.

Forschung zum Umgang mit dem Tod im Tierreich

Auf der Suche nach Antworten, wie Tiere den Tod verstehen, schaut die spanische Philosophin tief und strukturiert in den jungen Forschungsbereich der Vergleichenden Thanatologie. Diese junge Fachrichtung arbeitet an der Schnittstelle zwischen Verhaltensforschung und vergleichender Psychologie, die wiederum in Experimenten den geistigen Fähigkeiten von Tieren auf den Grund gehen will.

In sechs ausführlichen, mitunter anfangs auch kompliziert, wissenschaftlich formulierten Kapiteln taucht man ein in ein weites Spektrum vom Umgang mit dem Tod im Tierreich. Wer die ersten 60 Seiten dranbleibt, wird anschließend belohnt. Denn was Monsó ausgräbt, ist überraschend, macht neugierig und verändert letztlich auch den Blick auf die eigene Sterblichkeit.

Stereotype Reaktionen versus emotionale

Ameisen etwa reagieren auf einen bestimmten Botenstoff. Riecht ein Körper danach, wird er aus dem Bau getragen. Auch dann, wenn Forscher in Experimenten lebende Ameisen mit diesem Stoff beträufeln: Die sich windenden Tiere werden von den Artgenossen entsorgt. Eine stereotype Reaktion nennt Susana Monsó das.

Anders ist es bei den Säugetieren: Da erzählt sie von einer Gruppe Schimpansen, die beim Anblick einer toten Artgenossin, in tiefes Schweigen verfallen. Andere Schimpansen untersuchen ihre Verstorbenen, reinigen sie. Manche stoßen Alarmrufe aus. Nach dem Tod einer Goldstumpfnasenäffin etwa blieb ihre Gruppe noch lange bei ihr, schnupperte an ihrem Gesicht und umarmte sie.

Elefanten wiederum helfen sterbenden Artgenossen, versuchen, wie in einem dokumentierten Fall beschrieben, eine liegende Kuh zu stützen. Auch nachdem das Tier gestorben war, kehrt die Herde zu ihr zurück – über Tage. Halsbandpekaris suchen ebenfalls die Nähe zu ihren Toten: Eine Herde schläft neben einem Leichnam, schmiegt sich an ihn. Und Delfine wurden dabei beobachtet, wie sie einem sterbenden Mitglied ihrer Schule helfen, sich über Wasser zu halten, indem sie das Tier auf ihren Rücken mittragen.

Die Toten bei sich behalten

Das Mittragen von Toten ist tatsächlich oft beobachtet worden: Eine Delfinmutter wurde von Forschern gesichtet, die ihr stark verwestes Jungtier auf dem Rücken trug. Als die Forscher den Leichnam bargen, schwamm die Mutter hinter dem Boot her, und zog stundenlang Kreise, in der Nähe des Grabes ihres Jungen. Auch Schimpansenmütter wehren sich vehement dagegen, sich vom Leichnam ihrer Kinder zu trennen. Auch wenn sie das im Klettern beeinträchtigt.

Ein Schäferhund wiederum hatte innerhalb einer halben Stunde Teile des Gesichts seines toten Eigentümers aufgefressen. Nicht aus Hunger. Forschende vermuten, dass das Tier anfangs nur lecken wollte und dann aus Verzweiflung über die ausbleibende Reaktion zubiss.

Tiere erleben den Tod ständig

All diese Beispiele – und es gibt im Buch noch viele, viele mehr – zeigen auf, welch eine große Vielfalt im Umgang mit dem Tod im Tierreich zu beobachten ist. Genau das zeichnet ihr Buch aus, dazu kommt eine sehr detaillierte und wissenschaftlich Annäherung, in der sie über die Bedeutung des Minimalkonzepts des Todes schreibt. Die Philosophin fordert dabei immer wieder auf, die anthropozentrische Perspektive zu verlassen.

Sie stellt drei Kategorien auf, die dabei helfen sollen, zu verstehen, wie sich Tiere dem Tod nähern: Erfahrung, Emotion und Kognition. Denn anders als die meisten Mensch (zumindest in der westlichen Gesellschaft) erleben Tiere den Tod ständig. Dadurch lernen sie, ihn zu verstehen. Und zwar auch so weit, dass es unter Säugetieren verbreitet ist, andere bewusst zu töten.

Ob Tiere den eigenen Tod aber auch begreifen? Denkt man ans Opossum, dann liegt die Antwort nahe. Letztlich zeigt Susana Monsó: Der Mensch ist nicht das „einzige Tier, das den Tod versteht und das trauert“. Ihr Buch erinnert auch daran, Tieren gegenüber respektvoll zu sein. Und es hilft, ja auch das, den Tod besser zu verstehen.