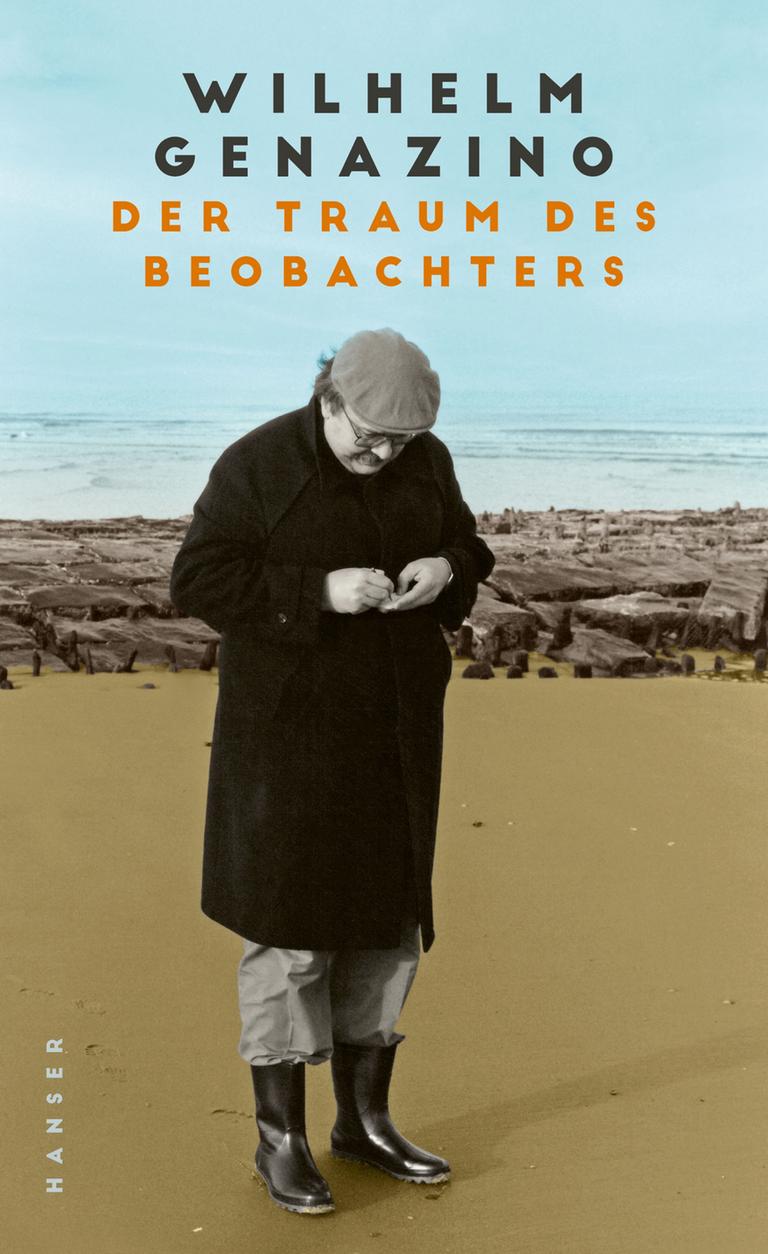

Wilhelm Genazino: "Der Traum des Beobachters"

© Hanser

Pauspapier und Mortadella

05:56 Minuten

Wilhelm Genazino

Der Traum des Beobachters. Aufzeichnungen 1972-2018Hanser, München 2023463 Seiten

34,00 Euro

Er notierte alles, was er wahrnahm und was ihm einfiel. In den Werktagebüchern des 2018 gestorbenen Autors Wilhelm Genazino zeigt sich, wie seine Herkunft ihn prägte und wie sich seine individuellen Erfahrungen im poetischen Raum verflüchtigten.

Das Geheimnis von Wilhelm Genazino bestand darin, ständig ein Spannungsfeld zwischen Melancholie und Komik zu erzeugen. Die Verhältnisse, die er beschrieb, sind unerträglich, seine Alltagsbeobachtungen fanden immer neues Belegmaterial dafür. Doch gleichzeitig kippt das jedes Mal in eine absurde Komik, die für den Moment des Schreibens und des Lesens eine Atempause verschaffen und in eine Leerstelle vordringen, die nur die Literatur benennen kann.

Aktenordner voller Werktagebücher

Wie er dabei genauer arbeitete, lässt sich anhand der 38 Aktenordner mit „Werktagebüchern“ erkennen, die sich in seinem Nachlass fanden. Genazino hielt alles, was er wahrnahm und was ihm einfiel, spontan auf Notizzetteln fest und tippte es danach mit der Schreibmaschine ab. Aus diesen ungefähr 7000 Blättern haben die Herausgeber jetzt ungefähr ein Zehntel herausgefiltert und in einem Band vorgelegt.

Viele dieser Notate sind später in seine Romane eingeflossen. So findet sich am 17. Januar 1995 der Eintrag: „Ein Spruch meiner Mutter: Das Licht brennt ein Loch in den Tag“ – und im nächsten Jahr trägt einer seiner leisen, eindringlichen Romane genau diesen Titel. Eine lange Vorgeschichte hat der Schuhtester in Genazinos Erfolgsroman „Ein Regenschirm für diesen Tag“ von 2001: Bereits 1981 schnitt sich der Autor die Anzeige einer Eschborner Schuhfabrik aus: „Schuh-Tester gesucht“, und bewarb sich darauf.

Verflüchtigung im Roman

Das ist auch ein Indiz für die langen finanziellen Durststrecken, die der freie Schriftsteller durchlebte. Das kleinbürgerliche Elternhaus wurde zum wichtigsten Kraftzentrum seiner Prosa und wird im Lauf der Jahre immer intensiver heraufbeschworen: „Noch heute kann ich nicht wahrheitsgemäß über das Elend meiner Kindheit sprechen. Zum Beispiel kann ich nicht sagen, dass wir zu fünft in einer 2-Zimmer-Wohnung gelebt haben: 3 Geschwister und die Eltern“, schreibt er 1987.

Das geht fast wörtlich ein in Romane wie „Die Liebe zur Einfalt“ oder „Eine Frau, eine Wohnung, ein Roman“, die diese Urerfahrung immer wieder neu umkreisen und über eine „Autofiktion“ im heutigen Sinn hinausgehen – denn die Protagonisten verflüchtigen sich dabei immer mehr und schaffen einen ganz eigenen poetischen Raum.

Annäherung an das Unaussprechliche

„Bildungsgeschichte“ ist einer der wichtigsten Begriffe, unter denen Genazino seine Ideen zusammenfasst. Man könnte auch sagen: Er steht für die Literatur als Rettung aus beengten, verängstigten Verhältnissen. Als Symbol dafür ist Kafka vom Anfang bis zum Schluss Genazinos Leitfigur.

Für diesen Schriftsteller findet er in nahezu jedem Jahr neue aphoristische Wendungen: „Gewissermaßen beginnt die moderne Literatur mit Kafka und sie endet auch gleich mit ihm.“ (8.April 2011) Daneben gibt es aber auch wunderbare Bemerkungen über Bäckereiverkäuferinnen, über Produktivkräfte wie Scham und Peinlichkeit oder über Lieblingsworte wie „Pauspapier“ oder „Mortadella“.

Bei Genazino hat das alles eine existenzielle Dimension, und in seinen Notaten macht er sich das bewusst: „Literatur. Ihre permanente Annäherung an das Unaussprechliche.“