Teil sein, aber nicht teilhaben

Eigentlich sollen Menschen mit Behinderung so gut es geht in einen "normalen" Alltag eingebunden sein. Wie schwer das ist, zeigen die Beobachtungen von Christina Rubarth. Sie hat einen Rollstuhlfahrer und eine Gehörlose durch Berlin begleitet.

Silbrig schimmern die Mini-Kleider, die langen Handschuhe. Fast wie Zwillinge sehen die zwei Frauen auf der Bühne aus: Beiden fällt das lange braune Haar über die Schultern, sie stolzieren auf hohen Schuhen, tragen weiße Masken im Gesicht. Ruckelnd wie Roboter bewegen sie sich, halten inne, neigen ihre Köpfe zur Seite, beugen sich zueinander, deuten einen Kuss an.

Probe zur Deaf Burlesque Show, eine Show mit kleinen verruchten Geschichten, gespielt von Gehörlosen: Korsagen, Hüte, Spitzenwäsche liegen herum, bereit für die nächste Nummer.

Feierabendlicht scheint gedämpft durch die hohen Fenster in den großen Saal des Gehörlosenzentrums in Berlin. Bis auf die Regisseurin, die sprechen und gebärden kann, können alle, die hier mitmachen, nichts hören - oder sie sind schwerhörig. Viele hören sie nicht einmal den harten Beat, der da aus den Lautsprechern knallt, spüren höchstens die Vibration der Bässe, die über die hölzernen Bühnenbretter in ihre Körper fährt. Ein kleines Mädchen, vielleicht drei Jahre alt, wuselt zwischen Tischen und Stühlen umher.

Eine der beiden Frauen lässt ihre Maske heruntergleiten. Jacqueline Heidenreichs Gesicht kommt hervor, schaut fragend zum Rest des Ensembles, etwa ein Dutzend Männer und Frauen zwischen Anfang 30 und Anfang 50.

Jacqueline formt mit den Händen, mit ihrer Mimik Wörter, gebärdet ihre Fragen: Wie war´s? Vor ihr werden die Arme nach oben gereckt, die Hände geschüttelt: Die Geste für Applaus. Das Tanzen auf der Bühne, vor Publikum, das ist ihr wichtig, zeigt sie.

"Ich hatte früher Depressionen. Die Bühne hat mir Kraft gegeben, sie gibt mir wirklich Kraft und auch das Team ist toll. Es hilft mir! Ich bin wieder stark geworden. Die Ablenkung hat mir geholfen. Ich habe jetzt ein ganz neues Hobby."

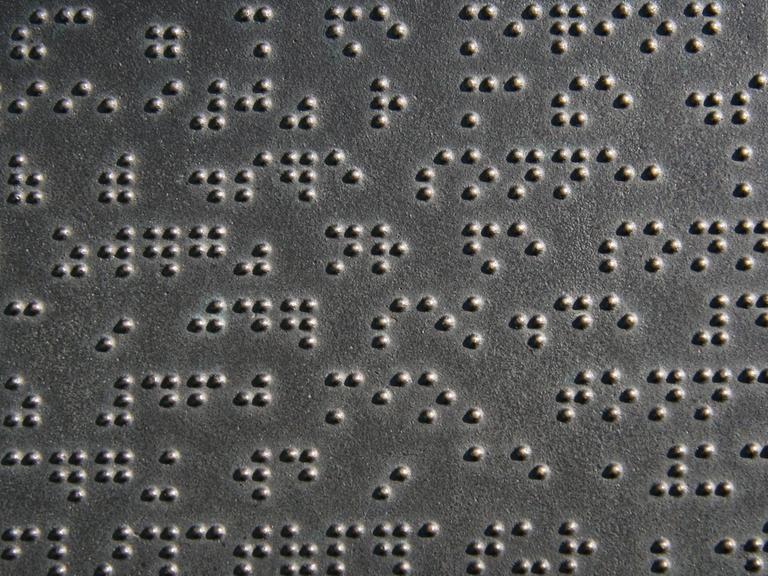

Jacqueline Heidenreich, 44, zierlich, gehörlos - wie ihre Eltern - seit ihrer Geburt, gehört seit fast zwei Jahren zum Ensemble, gebärdet sie. Eine Dolmetscherin übersetzt in Lautsprache. Das Wichtigste dabei: direkter Augenkontakt und freie Sicht auf Hände und Oberkörper. Gebärdensprache braucht keinen Ton, aber Platz.

Rollstuhl-Rugby sieht ein bisschen aus wie Autoscooter

Eine moderne Reha-Sporthalle des Unfallkrankenhauses in Berlin-Marzahn. Vor der hallenhohen Glasfront draußen zeigt sich erstes Grün an den Bäumen. Mit einem breiten Klettgurt um die Hüften sitzt Oliver Kuckuck festgeschnallt im Rollstuhl, wartet auf seine Mitspieler. Seine Hände stecken schon in gummierten Handschuhen - festgezurrt mit Klebeband, damit sie nicht herunterrutschen, wenn er gleich beim Rollstuhl-Rugby Gas gibt oder bremst.

Oliver, 37, sitzt im Mittelkreis, neben ihm einer seiner drei Gegenspieler. Der Schiedsrichter wirft den ersten Ball in die Höhe, die beiden strecken sich. Drei der sechs Spieler tragen neongrüne Hemden über ihren T-Shirts, auch Oliver. Die Rollis knallen gegeneinander, verkeilen sich. Das Ziel: Mit dem Ball auf dem Schoß über die breite Linie zu fahren, ein Streifen von etwa 8 Metern Breite, durch zwei orangefarbene Hütchen markiert. Rollstuhl-Rugby klingt und sieht ein bisschen so aus wie Autoscooter.

"1998 als ich hier angefangen hatte, die ersten Trainings waren mühsam, man musste sich erstmal mit dem Ball zurechtfinden. Mit dem ersten Turnier, bei dem ich dabei war, hat mich das Rugbyfieber gepackt."

Nach einem Autounfall mit 16 ist Oliver querschnittsgelähmt, er ist ein Tetraplegiker. Das heißt: Er kann seine Beine nicht bewegen und auch seine Finger kaum steuern, unterhalb der Brust spürt er nichts mehr. Jetzt ist er Ende 30 und ein Profi im Rollstuhl.

Je temperamentvoller die Menschen, desto leichter der Umgang

Am nächsten Morgen. Jacqueline Heidenreich ist auf dem Weg zum Bäcker in der Sonnenallee, einer Straße in Berlin-Neukölln, in der sich türkische und arabische Läden aneinanderreihen. Sie zeigt erst mit der rechten Hand auf die Schokocroissants in der Auslage, dann hält sie zwei Finger in die Luft. Die Verkäuferin versteht auch ohne Worte, füllt zwei Croissants in eine Tüte aus Papier. Jacqueline gebärdet.

"Früher war ja diese orale Erziehung, da sollten wir lernen zu sprechen. Für ein R mussten wir Wasser trinken, um das R zu rollen, bei P mussten wir immer P machen. Das musste ich beim Bäcker sagen: "Ich möchte bitte ein Brot." Das war mir peinlich. Früher in der Straßenbahn, da haben wir nicht gebärdet, weil die Leute immer geguckt haben, haben wir überhaupt nicht gebärdet. Heute ist mir das egal, heute gebärde ich, überall."

Und Jacqueline hat Glück. Hier in Neukölln verstehen die Menschen ihre Gesten schneller als in Stadtteilen, in denen nur Deutsche hinter der Ladentheke stehen. Im Griechenland- oder Italien-Urlaub spielt ihre Gehörlosigkeit kaum eine Rolle, erzählt sie. Je temperamentvoller die Menschen, desto leichter der Umgang. Aber immerhin, gebärdet Jacqueline, ist die Gebärdensprache heute viel bekannter als früher.

"Als Kinder wurden wir auch verkloppt, weil wie die Doofen waren. Das war einfach so. Die Leute haben ständig doof geguckt, wie du kannst nicht sprechen? Du bist taubstumm? Taubstumm ist dumm!"

Jacqueline fühlt sich nicht behindert, gebärdet sie, sie fühlt aber die Barrieren, die ihr immer wieder im Weg stehen: Zum Beispiel bekommt sie zu wenig Geld für die Dolmetscher, die sie bei offiziellen Terminen immer braucht.

Sie biegt ab in ein Café. Mit der linken Hand formt sie eine Art Schale, dreht ihre rechte darüber im Kreis - die Gebärde für eine Kaffeemaschine: Sie bestellt einen Kaffee - der Mann an der Bar grinst und versteht.

Auch Rollstuhlfahrer wollen spontan leben

In Prenzlauer Berg will Oliver Kuckuck aus seiner Wohnung im 2. Stock runter in die Tiefgarage. Er ist auf dem Weg zur Arbeit, sitzt in seinem Rollstuhl. Die ältere Dame, die in der 1. Etage dazu kommt, hält sich an ihrem Rollator fest. Beide wohnen in einem großen, barrierefreien Wohnhaus.

Die schwere Kellertür öffnet Oliver mit der Faust über einen Schalter an der Wand. Dann rollt er in die Tiefgarage, hier steht sein VW-Bulli, sein Stück Freiheit.

"Mir ist wichtig, spontan entscheiden zu können, wo ich hinfahren will, ob ich nun einkaufen muss/will, wie auch immer, irgendwas kurz brauche, oder ob ich kurzfristig entscheide, irgendwie für ein Wochenende an die Ostsee zu fahren. Das ist eine Normalität, die hatte ich vor meinem Unfall und die will ich natürlich auch mit Behinderung erleben."

Hinter der Schiebetür seines weißen Bullis steckt ein Mini-Lift mit einer kleinen Hebebühne. Die fährt zu ihm herunter. Oliver rollt drauf, wird hochgefahren, rollt rein ins Auto. Er zieht sich auf den Fahrersitz, hebt seine Beine ein Stückchen weiter unter das Lenkrad. Gute zehn Minuten dauert das. Das ist schnell, sagt er.

Ohne Geduld geht gar nichts. Oliver braucht lange für alles, was er tut: Morgens und abends hilft ihm ein Assistent beim Waschen und Anziehen. Mindestens anderthalb Stunden braucht er jeden Morgen vom Wachwerden bis zum Frühstückstisch.

Oliver lenkt das Auto mit Automatikgetriebe mit Hilfe einer Drehgabel, gibt Gas und bremst per Handgas. 20 Minuten ist er unterwegs bis nach Marzahn zu seiner Arbeit, nochmal zehn Minuten später ist er ausgestiegen, rollt zum Büro, ein kleiner Bungalow:

"Morgen!"

"Und du möchst rein?"

"Genau."

"Und du möchst rein?"

"Genau."

Er begrüßt seinen Kollegen mit der Faust statt mit der ausgestreckten Hand, fährt zu seinem Schreibtisch, Stufen gibt es hier nicht, nur Rampen. Nicht nur für ihn, sondern auch für die Kunden. Kadomo, sein Arbeitgeber, baut Autos rollstuhlgerecht um, Oliver berät und verkauft.

Als Rollstuhlfahrer echter Experte für behindertengerechte Autos

"Mit dem Handballen geb' ich Gas."

Der erste Kundentermin heute: Nicht am Schreibtisch, sondern vor der Tür an seinem Auto.

"So. Den Sitz kannste dir genauso einstellen wie bei dem andern."

André, Anfang 30, in bequemer Jogginghose und Turnschuhen, sitzt seit sieben Monaten im Rollstuhl. Der Dachdecker ist auf dem Bau von einem Balkon gestürzt. Jetzt kämpft er sich zurück ins Leben. Sein nächstes Ziel: wieder Auto fahren.

"Mit dem Handballen geb' ich Gas und mit dem Daumen übers Handgelenk kann ich den Blinker dann bedienen..."

Oliver zeigt seinem Kunden André, wie man auch ohne volle Fingerfunktion ein Auto lenken kann. Sein Arbeitgeber Kadomo, so könnte man sagen, nutzt Olivers Alltagswissen - und bezahlt ihn dafür:

"Die Expertise, die Behinderte mitbringen, zu nutzen, da ist ja nichts Falsches dran. Immer mehr Firmen entdecken die Behinderung auch als Ressource. Ob´s nun der Autist ist, der bei der Computerprogrammierung Fehler besser erkennen kann durch seine Fokussierung oder der Blinde, der Sachen auditiv besser wahrnimmt."

Noch sitzt André etwas angestrengt im Bulli - viel höher als vor dem Unfall in seinem geliebten Opel Astra.

Aber André, das ist offensichtlich, fühlt sich verstanden. Von Rollifahrer zu Rollifahrer auf Augenhöhe. Wie alles in seinem Leben mit viel Geduld. Das ist es, was sein Arbeitgeber hier an Oliver schätzt. Denn so viel Einfühlungsvermögen können "Läufer" schlicht nicht überzeugend bieten.

Olivers Kollege schaut aus dem Büro zu. Stephan Noack, frisch im Kadomo-Team, ist genauso ein "Läufer":

"Oft ist es ja so, wenn die Rollstuhlfahrer noch frisch im Rollstuhl sind und dann sind die ja nicht so mobil mit Umsetzen oder Ähnlichem, und ich sag jetzt, jetzt komm, jetzt gib dir mal Mühe, ist das eben auch schon wieder ganz anders, als wenn Oli sacht, kumma hier, selbst ich krieg' das gut hin. Darum ist es besonders wichtig, auch Rollstuhlfahrer im Team zu haben."

Für viele Behinderte lohnt sich Arbeiten kaum

Hundert Meter von Olivers Büro entfernt, sein alter Arbeitgeber: Das Unfallkrankenhaus Berlin. Oliver hat Glück: Über seine Kontakte vom Rollstuhl-Rugby bekommt er vor fünf Jahren endlich seinen ersten Job. Mit Anfang 30. Viele Bewerbungen - nicht nur für Jobs, auch schon für Praktika, sagt er, scheitern immer wieder am selben Problem: an der Unwissenheit von Nichtbehinderten.

"Wenn man selbst anruft und fragt: Kann ich bei Ihnen ein Praktikum machen, dann wissen die gar nicht, ob sie können, weil unklar ist. Ein Läufer sieht auch nicht mal, dass die Kante für Rollstuhlfahrer ungünstig ist oder die Tür schwergängig ist. Also da sind einige Sachen, die ja nich' im normalen Bewusstsein drinne sind."

Dazu kommt, dass es sich für viele Behinderte kaum lohnt, zu arbeiten. Wenn sie auf Sozialhilfe und persönliche Assistenz angewiesen sind, also auf Menschen, die ihnen zum Beispiel beim Waschen und Anziehen helfen, dann dürfen sie maximal 2600 Euro auf dem Konto haben. Jeder Cent darüber wandert zum Staat oder korrekter: Besitzen sie mehr, müssen sie sich an den Kosten beteiligen. Das macht Sparen für viele Behinderte unmöglich. Olivers Forderung: eine bedarfsgerechte Versorgung - unabhängig vom Einkommen. Er rollt am Drucker vorbei in Richtung Ausgang. Kommt aber nicht weiter.

"Komm du erstmal her..."

"Ich komm nicht weiter"

"Ich komm nicht weiter"

Seine Kollegin, auch im Rollstuhl, versperrt ihm den Weg, der Flur ist zu klein. Selbst hier, beim Auto-Umrüster, ist nicht alles rollstuhlgerecht. Ein Praktikant im Elektro-Rollstuhl kam nicht durch alle Türen, sagt Oliver, weil die schlicht zu schmal sind. Sein Kollege Stephan Noack, der Läufer, nickt ertappt:

"Und das sind dann die Sachen, die einem später auffallen, neben dem behindertengerechten Bad und ebenerdigem Eingängen überall."

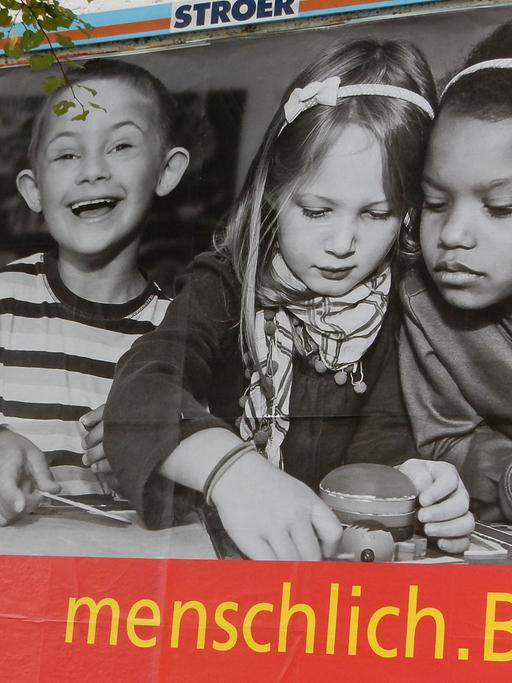

"Inklusionseuphorie - aber Ausgrenzung wie nie!"

Fünf vor zwölf zeigt die Weltzeituhr auf dem Berliner Alexanderplatz. "Teilhabegesetz jetzt!" steht in roten Buchstaben auf Dutzenden weißen Luftballons. Daneben das Bild eines Rollstuhlfahrers, der sich aus den Ketten der Regierung befreit. Ein junger Mann im Elektro-Rollstuhl mit Megaphon, versucht den Lärm noch zu übertönen.

Demonstration gegen die Politik der Bundesregierung zum Thema Inklusion am Berliner Alexanderplatz.© Christina Rubarth

"...damit die Regierung endlich aufwacht, um uns behinderte Menschen an der Gesellschaft teilhaben zu lassen. Sowohl im Freizeitleben als auch im Arbeitsleben als auch einfach im gesamten Alltag, den jeder Mensch jeden Tag durchlebt... Dankeschön!"

100, vielleicht 150 Menschen fordern Gehör von der Bundesregierung. "Inklusionseuphorie aber Ausgrenzung wie nie!" steht auf einem der Plakate, "Ich will leben, sparen, lieben wie ihr!" auf dem daneben, "Mich behindert der Staat!" auf einem dritten.

Am 1. Januar 2017 soll das neue Bundesteilhabegesetz in Kraft treten. So ist es im Koalitionsvertrag festgeschrieben. Mit dem Flashmob in Berlins Mitte wollen die Teilnehmer Druck machen, dass aus dem schon lange formulierten Versprechen nach Teilhabe auch Realität wird. Der aktuelle Stand aber: Die Regierung will das Gesetz, aber dafür kein Geld in die Hand nehmen. "Auf meiner Uhr ist es schon 5 nach 12!" steht auf einem Plakat, festgebunden an einen Rollstuhl.

Ausbildung mangels Dolmetscher abgebrochen

Jacqueline Heidenreich kommt vom Arzt zurück, setzt sich in die kleine Küche ihrer Zwei-Zimmer-Wohnung, die sie sich mit ihrer elfjährigen Tochter teilt. Mehr kann sie sich nicht leisten, sie hat keinen Job. Eine Ausbildung zur technischen Zeichnerin bricht sie vor vielen Jahren ab, zu schwierig die Umstände.

"Früher gab es keinen Dolmetscher, früher gab es ein Begleitlehrer, der immer dabei war. Der konnte so ein bisschen Gebärden. Ich hab 60 Prozent vom Inhalt mitbekommen, mehr nicht. Und dann ist der Mann gestorben von dieser Begleitlehrerin, dann war die ein Jahr nicht dabei. Diese Begleitlehrerin und wir waren zu dritt, wir drei Gehörlosen und die Motivation ist völlig den Berg ab. Wir haben Widerspruch eingelegt, wir haben gesagt, ein richtiger Dolmetscher, damit auch eine korrekte Übersetzung klappt. Alles haben wir versucht und die Abschlussprüfung, haben wir alle drei es nicht geschafft."

Jacqueline krault Buddy, ihren Hund, rutscht zurück auf den lila-farbenen Barhocker, greift nach einer Schale Studentenfutter. Ehrenamtlich arbeitet sie immer mal wieder - beim Bundesfreiwilligendienst oder bei den "Visionären" - einem Verein, der kulturelle Projekte von Gehörlose und Hörenden unterstützt, bei der Finanzierungssuche hilft. Ihr eigenes Leben finanziert sie von Hartz IV und ihrem persönlichen Budget, einer finanziellen Unterstützung, mit der sie ihre Mehrkosten decken soll, die sie durch die Gehörlosigkeit hat. Mit ihrem Budget kann sie pro Monat ein paar Dolmetschereinsätze bezahlen, wenn sie zum Arzt oder zum Amt muss, wenn sie einen Termin in der Schule hat - für 75 Euro die Stunde. Es gibt viel zu wenige Gebärdendolmetscher in Deutschland, gebärdet sie, dabei sind Dolmetscher für Gehörlose oft die einzige Brücke zur Welt der Hörenden, um überhaupt wahrgenommen zu werden:

"Ganz doof zum Beispiel beim Bahnfahren, dann wird eben über Lautsprecher bekannt gegeben, wenn jetzt ein Zug mal ausfällt oder der sich verspätet oder sich ein Gleis ändert - dann ich krieg´ das ja nicht mit, ich weiß überhaupt gar nicht, was los ist. Ich merke einfach nur so Unruhe bei den Leuten dann auf dem Gleis und dann muss ich sofort hingehen und fragen, was ist denn los? Muss ich hier irgendwo anders hin? Oder ist was passiert?"

Um das dafür nötige Geld zu bekommen, muss Jacqueline all ihr Einkommen offenlegen, einen komplizierten Antrag ausfüllen:

"Da muss ich mich sozusagen ausziehen, ich muss alles freilegen. Meine Eltern müssen da auch monatlich mit rein. Das möchte ich eigentlich gar nicht, ich möchte ja unabhängig von meinen Eltern sein. Es wird sozusagen alles von mir abverlangt."

Ihre Wünsche an das neue Teilhabegesetz: ein Budget unabhängig vom Einkommen, ganz einfache Dinge. Damit sie wirklich am Leben aller teilhaben kann - und nicht nur zuschauen muss. Sie zeigt auf den Fernseher, der auch dem Kühlschrank steht:

"Ich hätte total gerne 100 Prozent Untertitel im Fernsehen - das wäre klasse. Damit ich 'ne Information und Bildung habe. Ich träume ja von irgendeinem Traumberuf, damit es eben der gleiche Level ist wie eben für Hörende. Genau das Gleiche, den gleichen Stand."

Jacqueline schenkt sich Tee ein, lächelt gequält. Vom Jobcenter bekommt sie hin und wieder Angebote, schreibt Bewerbungen. Zu oft aber wird darauf geachtet, was sie nicht kann, anstatt das zu sehen, was sie vielleicht auch besser kann als Hörende. Sie möchte Gebärdendozentin werden. Ein Ausbildungsplatz in Berlin hatte Jacqueline fast in der Tasche, dann aber verschiebt sich der Ausbildungsbeginn und das Jobcenter streicht seine Unterstützung, gebärdet sie:

"Jobcenter sagte dann eben, nee, mache ich nicht, die haben jetzt schon zwei Mal verschoben und wir haben kein gutes Gefühl mit denen zusammen zu arbeiten. Ist ja gar nicht klar, ob es dann noch einmal verschoben wird. Das heißt, ich muss mir eine andere Möglichkeit suchen."

Aber das, was das Jobcenter Gehörlosen wie ihr anbietet, das will sie meist nicht. Niedrige Arbeiten sind das vor allem, meint sie:

"So was wie putzen, bügeln, oder Zimmerreinigung in einem Hotel. Da habe ich mir mal ausgerechnet, was übrig bleibt, und wenn ich dann zum Beispiel die Fahrtkosten abziehe. Da bleibt ja kaum was für mich über. Und ich möchte auch wirklich lieber etwas machen, was mir Spaß macht, was auch zu mir passt, wo ich mich auch nicht so unterfordert fühle wie bei so einer Zimmerreinigung."

In einem Kasten neben dem Esstisch flackert ein helles Licht auf, die Klingel. Jacqueline geht zur Tür, drückt den Summer, Buddy springt ihr zur Seite, wartet schwanzwedelnd an der Tür. Ihre Tochter Aneray kommt nach Hause. Aneray, blonde lange Haare, lässig hochgebunden, in dunklen engen Jeans und Chucks, kann hören und sprechen, Gebärdensprache aber ist ihre Muttersprache. Klar ist es doof, dass ihre Mutter nicht hören kann, sagt sie. Aber manchmal, da hat das auch Vorteile:

"Man hat so eine Geheimsprache mit seiner Mutter, und wenn man zum Beispiel sagt, ja, können wir kurz gehen, weil die nervt mich irgendwie und die steht neben einem und die kriegt das nicht mit. Das ist ziemlich cool, wenn man sie eine eigene Sprache mit der Mutter hat."

Und schnell verschwindet sie in ihrem Zimmer. Mutter und Tochter sind ein enges Team, das sieht man sofort. Auch an den vielen gemeinsamen Fotos in der Küche an der Wand, am Kühlschrank, im winzigen Flur.

Als Barkeeperin ist gehörlos sein nicht schlimm

Drei Tage später. Rot gestrichene raue Wände, schwere goldene Bilderrahmen, Kerzenschein aus Dutzenden Leuchtern, alter Dielenboden. Jacqueline steht hinter der Bar im Tangoloft. Einem alten Fabrikgebäude mit bröselnden Backsteinmauern in einem Hinterhof in Berlin-Wedding. Hier hilft sie aus, schenkt Sekt in hohe Gläser, verkauft Wein und warme Snacks. Hier zeigt sich: Kommunikation kann ganz einfach sein.

Die hörenden Gäste zeigen im Zweifel, was sie wollen. Jacqueline, die einzige Gehörlose hier, gebärdet nicht, sie arbeitet einfach. Heute im schwarzen Neckholder-Einteiler, auf der linken Seite die Haare hochgesteckt, auf der rechten fallen sie in weichen Wellen über ihre Schulter. Elegant wie die Umgebung ist sie.

Die Welt der Hörenden ist Jacquelines Zuflucht, wenn ihr die Welt der Gehörlosen zu viel wird, erzählt sie. Hier ist sie eine von vielen, unabhängig von ihren kaputten Ohren, gebärdet sie. Vor ihr tanzen die Paare zwischen samtenen Sofas und einem alten Flügel, umrahmt von vielen frischen Blumen.

Jacqueline setzt sich auf einen der barocken Stühle, schlüpft in goldglänzende Riemchenschuhe. Im Tausch für ihre Arbeit hinter der Bar, lernt sie hier Tanzen. Seit anderthalb Jahren kommt sie hier hin. Aus Lust an der Bewegung.

"Also als ich das erste Mal hier war, ich war sofort süchtig. Ob ich was höre oder nicht, spielt hier keine Rolle, denn der Mann führt mich ja!"

Ihr Tanzpartner, in Hemd und Stoffhose, lange Haare, zum Pferdeschwanz gebunden, führt sie aufs Parkett. Sie beginnen, sich zu bewegen, Wange an Wange, Stirn an Stirn. Er führt, sie folgt. Zwei Lieder lang, dann verschwindet Jacqueline wieder hinter der Bar. Henning, ihr Tanzpartner, macht den DJ. Dass Jacqueline, dass ein Gehörloser nichts hören kann, spielt absolut keine Rolle, sagt er:

"...weil er den Körper spüren kann, weil er auch den Impuls vom Körper spüren kann, der nicht mehr über die entfernten Arme oder Hände funktioniert, sondern wenn man ganz direkt aneinander tanzt, dann bekommt man direkt die Bewegungen mit. So als würde man einfach jemanden umarmen und sich mit ihm bewegen...und schon tanzt man Tango!"

Eine Station Tram fahren mit Rollstuhl kostet Nerven

Samstagnachmittag. Oliver Kuckuck fährt mit der Tram statt mit seinem Auto zum Alexanderplatz, nur eine Station. Das spart Zeit, kostet aber Nerven:

"Und wenn dann so eine allgemeine Hektik entsteht, weil man dann genau an der Haltestelle raus muss, und alle mit raus wollen, dann ist das ein ganz schönes Gedränge, ob man nun rein will oder raus will aus der Bahn."

Er muss sich festklammern an der Haltestange, in den Kurven ruckelt die Bahn so stark, dass er mit seinem Rollstuhl sonst einen halben Meter zurückrutscht.

Bahn und Fußweg sind nicht ganz auf gleicher Höhe, Oliver knallt mit den kleinen Vorderrädern mit viel Schwung auf den Asphalt, bremst, kriegt gerade noch die Kurve vor einer Gruppe junger Mädchen. Olivers Freundin ist krank und bleibt zu Hause, er soll für sie einkaufen.

Die erste Schwingtür in das Kaufhaus schiebt Oliver mit den Knien auf, bei der zweiten hilft ihm ein Security-Mann. Drinnen fummelt er mühsam sein Handy aus der Tasche. Seine Freundin hat fotografiert, was sie braucht. Eine Creme. Er zeigt das Bild der Verkäuferin, die rennt vorne weg, verschwindet hinter den Regalen. Er rollt hinterher, findet sie wieder.

Oliver fummelt an seinem Rucksack, der hinter ihm am Rollstuhl hängt, braucht ein, zwei Minuten, bis er den Reißverschluss geöffnet, das Portemonnaie gefunden, die EC-Karte in der Hand hat. Die Verkäuferin nennt zum zweiten Mal den Preis, jetzt etwas lauter. Oliver nickt, tippt die PIN ein, legt die Creme wieder in den Schoß, rollt zwei Meter weiter, packt sie in den Rucksack:

"Ich hasse ja ooch die Hektik an Kassen, die da so entsteht, anstrengend."

Er wünscht sich Menschen, die den Kunden die Waren einpacken. So wie es sie vor allem in den USA überall an den Kassen gibt. Oder einfach mehr Ruhe und Entspanntheit der Kassierer, wenn's mal länger dauert.

"Herr Nicksch! Was machst du denn hier?"

Auf dem Weg zurück zur Tram. Oliver trifft seinen Nachbarn Uwe, auch im Rollstuhl:

"Ich hab mich eben schon wieder übelst aufgeregt, so'n Typ mit so'm dicken Auto auf 'nem Rolliparkplatz sich hingestellt hat, ich meinte dann: Und findste das gut oder so? Der hat überhaupt nicht drauf reagiert so, als ob's ihm kackegal wär. Sowas nervt mich extrem..."

Oliver nickt, kennt er. Er entscheidet sich für Auto statt Tram nach Hause. Zusammen mit Uwe. Einfach alle Parkplätze breiter machen. Das wäre richtige Inklusion, sagt er.

Als Tochter einer Gehörlosen auf dem Musikgymnasium

Im Übungsraum des Musikgymnasiums in Berlin-Mitte. Heute in roter Kapuzenjacke, das Datum der nächsten Matheklausur mit Kuli auf die linke Hand geschmiert, ordnet Aneray ihre Noten, holt die Geige aus dem mit blauem Samt ausgeschlagenen Kasten. Jacqueline setzt sich neben ihre Tochter, hat extra ihr Hörgerät ans rechte Ohr geklemmt. Manchmal kann sie einen Hauch Geräusch erahnen, dann, wenn es so richtig laut wird. Aneray geht seit diesem Schuljahr auf das Musikgymnasium. Sie ist das erste Kind gehörloser Eltern, das hier auf die Schule geht, sagt sie stolz. Normalerweise darf ihre Mutter nicht zuhören, wenn sie übt. Heute macht Aneray eine Ausnahme.

"Sie versteht nicht wirklich was, sie kann auch nicht hoch oder tief unterscheiden, aber sie mag es mir zuzuhören und dann hört sie immer zu, wenn sie es kann."

Aneray spielt Fingerübungen, wärmt sich auf, gleich muss sie zur Konzertprobe rüber in den großen Saal der Schule. "Mit fünf, sechs Jahren habe ich Vanessa Mae im Fernsehen gesehen, dann wollte ich auch Geige spielen," sagt sie. Als sich ihre Eltern vor ein paar Jahren trennen, muss sie sich entscheiden: Ballett oder Geige, beides kann ihre Mutter ihr nicht finanzieren. Sie entscheidet sich für die Geige. Für etwas, an dem ihre Mutter kaum Anteil nehmen kann, außer an der eleganten Bewegung, wenn Aneray den Bogen über die Saiten führt.

"Sie es ja gewohnt, dass ich nichts höre. Also es ist ja nichts Besonderes. Ganz bestimmt wünscht sie sich schon mal, dass ich hören könnte, dann sind ja viele Sachen, wären viele Sachen für uns leichter... Aber darüber redet sie eigentlich nicht so offen."

Aneray packt ihre Geige vorsichtig ein, stopft ihre Sachen in den Rucksack. Was für ihre Tochter die Musik ist, war für Jacqueline lange der Sport. Professionelle Judokämpferin wollte Jacqueline als Jugendliche werden, ihre Eltern verwehrten es ihr, sie war todunglücklich - diese Enttäuschung will sie ihrer Tochter ersparen. Dafür tut Jacqueline alles. Eine eigene Geige können sie sich nicht leisten, Anerays ist nur geliehen.

Eine halbe Stunde später im großen Konzertsaal, Aneray übt mit einer Gruppe Mitschüler für ihr erstes Schulkonzert am Wochenende, Jacqueline begleitet sie noch in den Saal, dann geht sie lieber. Am Wochenende wird sie hörende Freunde mit zum Konzert nehmen, als Ausgleich. Als Publikum für Aneray. Denn selbst mit ihrem Hörgerät zeigt sie, kann sie nichts hören. Keinen einzigen Ton, den ihre Tochter spielt.