Liebe als Widerstand

07:33 Minuten

Die Liebe eines Paares vor dem Hintergrund der Willkür der Justiz: Barry Jenkins hat den Baldwin-Roman "Beale Street Blues" kongenial verfilmt. Auch die Netflix-Serie "Dear White People" ist ein empfehlenswerter Beitrag zur Rassismus-Debatte.

Christian Rabhansl: James Baldwin gehört ja in den USA schon lange zu den ganz großen Erzählern. Er ist eine Ikone der Emanzipation der Schwarzen, der Schwulen und im Grunde aller, die so ganz nebenbei benachteiligt werden, beziehungsweise ich muss sagen, er war einer. 1987 ist er gestorben.

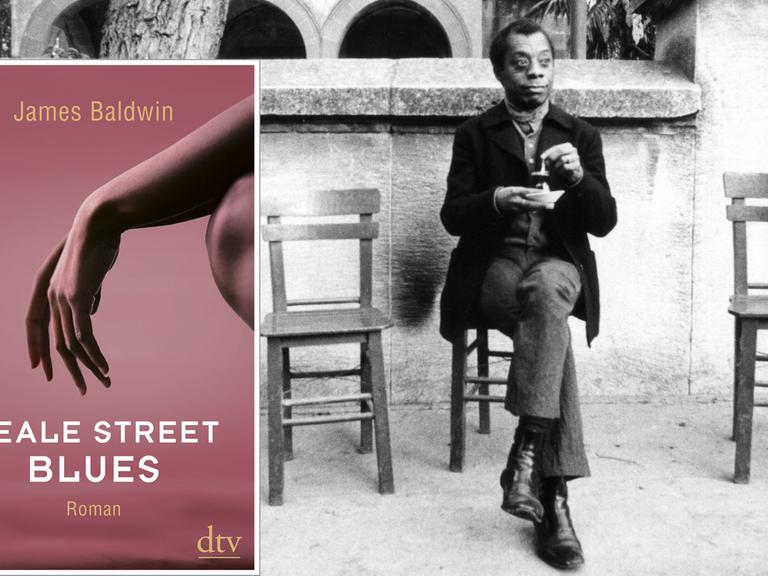

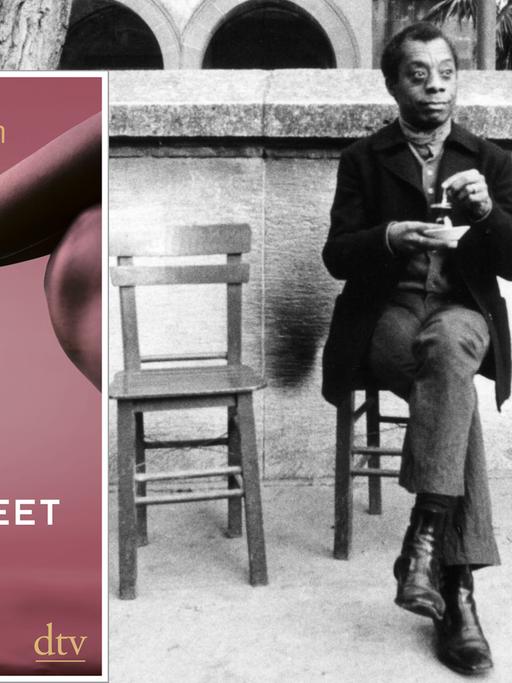

In Deutschland haben wir trotzdem gerade die Gelegenheit, sein Werk wiederzuentdecken, mit Neuübersetzungen nämlich, die bei DTV erscheinen, seine Essays und seine Romane natürlich. "Von dieser Welt" zum Beispiel, über einen schwarzen Jungen aus Harlem, oder auch "Beale Street Blues" über die völlige Willkür einer weißen Justiz, die der Aussage einer jungen schwarzen Frau keinerlei Glauben schenkt.

Dieser Roman, "Beale Street Blues", kommt jetzt auch ins Kino, am 7. März unter dem Titel "If Beale Street Could Talk", und deshalb habe ich ausnahmsweise keine Buchkritikerin eingeladen, sondern die Filmfachfrau von Deutschlandfunk Kultur, Susanne Burg. Wir wollen über diese Romanverfilmung sprechen, aber nicht nur darüber. Hallo!

Susanne Burg: Hallo!

"Er hat Liebe als eine Kategorie eingeführt"

Rabhansl: Sie haben ja schon davor gleich ganz begeistert gesagt, dass "Beale Street Blues" von James Baldwin einer Ihrer absoluten Lieblingsromane ist. Warum denn?

Burg: Ja, auf jeden Fall. James Baldwin ist einer meiner Lieblingsautoren. Ich habe ihn während meines Studiums der Nordamerikanistik entdeckt – das ist schon eine Weile her, Mitte der 90er-Jahre. Und ich habe zuerst seine Texte wahrgenommen, die er während der Bürgerrechtsbewegung geschrieben hat. Die sind wahnsinnig klug, differenziert und ganz eigen. Er hat einfach so manche einstudierte Fronten damals ausgehebelt, indem er so ganz anders gedacht hat. Er hat zum Beispiel in dieser aufgeheizten Stimmung der 60er-Jahre Liebe als eine Kategorie eingeführt. Er hat mangelnde Liebe von Weißen, auch Liebe für sich selbst, als eine Ursache für den Rassismus analysiert, und schwarze Liebe als ein Instrument, die Weißen zu befreien.

Ich verkürze etwas, aber er hat das 1963 geschrieben, als de jure die Rassentrennung noch bestand. Und diesen freien Geist, den hat er auch in seine Romane übertragen, in "Beale Street Blues", der ja 1973 erschien, also später. Und da ist es diese unbedingte Liebe zwischen zwei jungen schwarzen Menschen in Harlem, die im Zentrum steht und alles überstrahlt, auch den institutionellen Rassismus, den sie erfahren.

Der 22-jährige Fonny wird wegen eines Verbrechens eingesperrt, das er nicht begangen hat. Die 19-jährige Tish versucht ihn aus dem Gefängnis zu holen. Und Baldwin beschreibt diese Intimität und die Intensität dieser Beziehung auf ganz grandiose Art und Weise. Er tut das aus der Perspektive der 19-jährigen Frau, in allergrößter Empathie. Und es ist auch so ein Akt schwarzer Selbstermächtigung, eine schwarze Frau und ihr Gefühlsleben ins Zentrum zu stellen, und das eben ohne einen direkten politischen Impetus.

"Es geht um die Unbedingtheit der Liebe"

Rabhansl: Also Sie sind begeistert von dem Roman. Und ich muss sagen, wenn ich an meine Lieblingsbücher denke, dann hoffe ich ehrlich gesagt immer, dass sie niemals verfilmt werden, weil da so viel schief gehen kann. Gerade gute Bücher, glaube ich manchmal, ergeben schlechte Filme. Warum freuen Sie sich trotzdem auf diesen Film?

Burg: Weil ein Regisseur den Roman verfilmt hat, der so ein bisschen Bruder im Geiste ist, Barry Jenkins. Ihn interessieren ähnliche Themen wie James Baldwin. Barry Jenkins ist der Regisseur von "Moonlight", ein mehrfach Oscar-gekrönter Film, bei dem Jenkins in drei Kapiteln ja die Geschichte eines jungen schwulen schwarzen Manns erzählt und da schon Körperlichkeit, Selbstbestimmung, die Möglichkeit der Liebe erkundet. Und jetzt, in dem Film "Beale Street Blues", geht es um die Unbedingtheit der Liebe.

Die Liebe, die allem trotzt. Diese Wärme und Intimität dieser Beziehung, die ja auch in James Baldwins Roman steckt, überträgt Jenkins ja in weiche, warme, glänzende Bilder, die dann in krassem Kontrast stehen zu dieser kalten Brutalität, die Fonny durch die Polizei auf der Straße oder auf der Wache erfährt, als er festgenommen wird. Und Jenkins zeigt diesen Hass, die Armut, den Schatten der Bedrohung, der zieht sich hinein auch in die intimen Situationen. Es ist so ein Grundrauschen der schwarzen Existenz. Und Liebe ist da fast eine Art Widerstand. Es wird nicht diskutiert, sondern Jenkins zeigt es und übersetzt somit Baldwins Roman in Bilder.

"Wer darf was über wen sagen?"

Rabhansl: Jetzt ist dieser Roman von 1973, wird aber jetzt verfilmt, und vielleicht nicht ganz zufällig in der Ära Donald Trump als Präsident der USA. Ist das zurzeit insgesamt, diese Frage nach Hautfarbe, nach Zugehörigkeit, Fremdheit, ist das etwas, was eine große Rolle spielt gerade?

Burg: Ja. Oder anders gesagt, Diversität ist seit Jahren ein großes Thema in der US-amerikanischen Filmindustrie. Wir stehen ja jetzt kurz vor der Oscar-Preisverleihung, und die Oscar-Akademie hat sich ja seit Jahren geöffnet, für größere Vielfalt unter ihren Mitgliedern gesorgt. Und diese Öffnung ist natürlich nicht nur politisch motiviert, sondern ganz schnöde auch wirtschaftlich. Der nicht-weiße Anteil der USA steigt, und das ist natürlich auch ein potenzielles Publikum, das bedient werden will.

Das heißt, Vielfalt in Filmen und Fernsehserien ist ein ganz bisschen selbstverständlicher geworden. Und eine Fernsehserie nimmt sich sogar genau dieses Diskurses an und entwickelt daraus eine Geschichte. "Dear White People" heißt die Serie, die an einer fiktiven US-amerikanischen Uni spielt, und wo es zu ganz großen Teilen um Fragen geht wie: Wie können Schwarze und Weiße miteinander kommunizieren? Wer darf was über wen sagen? Was ist kulturelle Aneignung, oder wo drückt sich Rassismus und Ungleichheit in Sprache aus? Also solche eher abstrakten Fragen.

"Die großen Konflikte des Landes im Kleinen"

Rabhansl: Das klingt eigentlich nicht nach einem Thema für eine Unterhaltungsserie oder Fernsehserie. Wie setzt "Dear White People" das um?

Burg: Unglaublich smart. Die Serie beginnt damit, dass auf dem Campus eine Party stattgefunden hat, bei der Studierende quasi Karneval mit schwarzen Klischees spielen, also Blackfacing betrieben haben. Und auf diesem politisch ach so korrekten Campus bricht dann eine Diskussion darüber aus, ob so was okay ist oder nicht. Und die Serie beleuchtet diese ganze komplexe Gemengelage aus verschiedensten schwarzen Perspektiven, die Komplexitäten und Widersprüchlichkeiten des Umgangs miteinander, zeigt also die großen Konflikte des Landes im Kleinen auf. Es geht darum, sie aufzuzeigen, nicht, sie zu lösen.

Rabhansl: Das sind ja genau die Themen, die wir hier heute in der "Lesart" besprechen. Vorhin ging es auch schon um ein Buch aus Großbritannien, das zurzeit für Furore sorgt. Das Buch "Warum ich nicht länger mit Weißen über Hautfarbe spreche". Da gab es ja sehr extreme Reaktionen. Die einen lieben es, die anderen hassen es. Wie ist das bei so einer Serie wie "Dear White People"? Wie wird die aufgenommen?

Burg: Wow, da gab es auch heftige Reaktionen. Als zumindest der Serientrailer schon mal auf YouTube gestellt wurde, da gab es 57.000 Likes und 420.000 Dislikes. Der Schöpfer, Justin Simien, bekam unglaublich rassistische Tweets, in denen sogar ganz drastisch auch die Wiedereinführung der Lynchjustiz gefordert wurde, also wirklich krass.

Natürlich auch viel begeistertes Feedback von Leuten, die sich in einzelnen Positionen wiederfanden, diese Diskussionen gut fanden, auch die Komplexität. Aber die Serie geht halt wirklich ins Herz des politischen Diskurses in den USA, eines Diskurses, der letztendlich ja auch Donald Trump hervorgebracht hat. Insofern ist es vielleicht auch kein Wunder, dass so erbittert darüber diskutiert wurde.

Rabhansl: Also ich glaube, eine klare Empfehlung von Susanne Burg, die Serie "Dear White People". Auf Netflix kann man die sehen. Und den Film "Beale Street Blues" nach dem Roman von James Baldwin, bald schon im Kino. Danke schön!

Äußerungen unserer Gesprächspartner geben deren eigene Auffassungen wieder. Deutschlandfunk Kultur macht sich Äußerungen seiner Gesprächspartner in Interviews und Diskussionen nicht zu eigen.