Gemeinsam gegen das Vergessen

Semiyas Vater Enver Şimşek wurde am 9. September 2000 niedergeschossen. Auch Gamze Kubaşıks Vater wurde vom NSU ermordet. Im Kampf um Aufklärung und Erinnerung wurden sie zu Freundinnen.

Ihre Angehörigen wurden ermordet, ihre Familien wurden jahrelang verdächtigt, selbst hinter den Morden zu stecken oder in Drogengeschäfte und kriminelle Machenschaften verwickelt zu sein. Die Ermittlungen der Polizei machten sie in ihrem Umfeld und in den Heimatorten in der Türkei zu Außenseitern.

Trauern konnten die Betroffenen erst, als mit der Selbstenttarnung des NSU im November 2011 klar war, dass ihre toten Männer, Väter und Brüder zu Opfern rechtsextremer Gewalt geworden waren und ihre Ehre wiederhergestellt war.

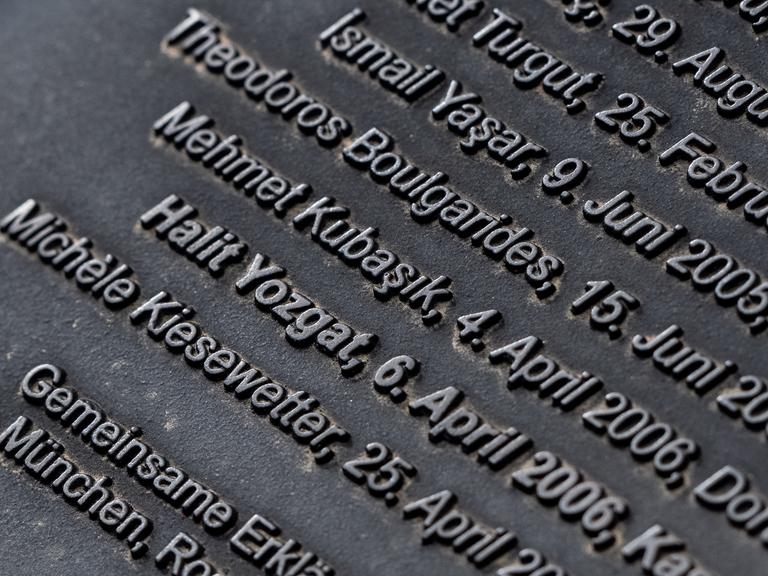

Enver Şimşek starb am 11. September 2000 an den Folgen seiner Schussverletzungen als erstes Opfer der Terrorgruppe, Mehmet Kubaşik wurde 2006 ermordet. Als ihr Vater ermordet wurde, war Semiya 14 Jahre alt. Als die NSU ihren Vater umbrachte, war Gamze 20. Sie haben sich angefreundet, sind zu „Seelenschwestern“ geworden, wie sie in ihrem Sachbuch für Jugendliche „Unser Schmerz ist unsere Kraft“ schreiben.

Ihre Freundschaft ist für sie zum Antrieb geworden, nicht nachzulassen im Kampf für die Sichtbarkeit ihrer Geschichte und gegen Rassismus und Rechtsextremismus.

Vereint im Kampf um vollständige Aufklärung im NSU-Komplex

Semiya Şimşek und Gamze Kubaşık kämpfen auf vielfältige Weise für Aufklärung und Erinnerung. Şimşek betont, dass bis heute viele Fragen ungeklärt sind: „Warum ausgerechnet mein Vater? Nach welchen Kriterien wurden die Opfer ausgesucht?“

Sie ist davon überzeugt, dass es an vielen Orten Helfer und Helfershelfer gegeben haben muss, die Tatorte ausspähten und Informationen über die Opfer weitergaben.

Theodoros Boulgarides etwa hatte gerade seinen Schlüsseldienst in München eröffnet, als er am 15. Juni 2005 vom NSU erschossen wurde. Es ist schwer vorstellbar, dass die Terroristen, die damals in Zwickau lebten, keine Hinweisgeber vor Ort hatten.

Şimşek und Kubaşık stellen in ihrem Buch auch die Frage, warum die Ermittlungsbehörden ein rechtes, rassistisches Motiv so lange ausgeschlossen haben. Sie prangern die Vertuschung und Aktenvernichtung an.

Die Vernichtung von Akten des Verfassungsschutzes, insbesondere nach der Selbstenttarnung des NSU im November 2011, hat das Vertrauen von Semiya Şimşek in den Staat zutiefst erschüttert, schreibt sie. Sie habe sich gefragt, ob sie diesem Staat noch trauen kann und ob er sie wirklich schützt.

Trotz des fünfjährigen Prozesses und der Verurteilung des überlebenden NSU-Mitglieds Beate Zschäpe und einiger Unterstützer empfinden die Angehörigen keine vollständige Gerechtigkeit.

Gamze Kubaşık und Semiya Şimşek und ihre Familien prangern auch den Begriff „Döner-Morde“ scharf an, weil er die Opfer diskriminiert und entmenschlicht. Şimşek erzählt in ihrem Buch von ihrem kleineren Bruder Kerim, der eines Abends voller Wut schrie: „Mein Vater war kein Döner! Er war ein Mensch!“

Kritik an Aufnahme von Beate Zschäpe in Aussteigerprogramm

Die Tatsache, dass der Rechtsextremist und NSU-Helfer André Eminger und Anfang August 2025 auch Beate Zschäpe in Neonazi-Aussteigerprogramme aufgenommen wurden, empfinden die Angehörigen als "Skandal" und "Täter-Opfer-Umkehr".

Gamze Kubaşık und Semiya Şimşek haben eine Petition gestartet mit dem Ziel, Zschäpes Aufnahme in ein Aussteigerprogramm zu unterbinden. Diese habe nie Reue gezeigt.

Barbara John, Ombudsfrau der Bundesregierung für die Opfer des NSU, setzt sich für die Ausweitung der Opferrechte ein. Sie will erreichen, dass Opfer bei Anträgen auf vorzeitige Haftentlassung der Täter ein Anhörungsrecht erhalten.

Bislang ist es in Deutschland so, dass die Opfer nicht mehr zählten, wenn der Prozess vorbei sei, sagt John. „Dann geht es nur noch um die Resozialisierung der Täter und der Täterin.“

Handeln gegen das Vergessen der NSU-Morde

Şimşek und Kubaşık treten regelmäßig öffentlich auf und teilen ihre Geschichte in Schulen, Bibliotheken und Moscheen. Obwohl es schmerzhaft für sie ist, sehen sie ihre Geschichte und die ihrer Väter als Teil der deutschen Geschichte an.

Gamze Kubaşık, die sich in Deutschland zuhause fühlt, will sich nicht „von diesen Leuten vertreiben lassen“, berichtet Regisseurin Aysun Bademsoy, die die Angehörigen des NSU-Prozesses in dem Dokumentarfilm „Spuren“ begleitet hat. Das trägt Gamze Kubaşık auch an ihren Sohn weiter und bringt ihm bei, dass Hass keine Lösung sei.

Şimşek lebt in der Türkei, doch auch sie hält daran fest, das Deutschland ihre Heimat sei. „Deswegen mache ich die Erinnerungsarbeit und die politische Bildungsarbeit in Deutschland“, sagt sie.

Seit Jahren haben sich Gamze Kubaşık und Semiya Şimşek für die Einrichtung von NSU-Dokumentationszentren eingesetzt. Im Mai 2025 öffnete das NSU-Dokumentationszentrum in Chemnitz – für sie längst überfällig.

„Ich wünsche mir, dass dieses Dokumentationszentrum ein Ort des Zuhörens wird. Ein Ort, an dem niemand sagen kann ‚Das habe ich nicht gewusst‘“, sagte Kubaşık bei der Eröffnung.

Der Bildungsort richtet sich an Schulklassen ebenso wie an angehende Polizistinnen und Polizisten sowie an Menschen, die von rassistischer und rechtsextremer Gewalt betroffen sind.

Freundschaft als Motivation im Kampf gegen Rassismus

Bei einer Gedenkveranstaltung in Dortmund am 4. April 2023 dankte Gamze Kubaşık in ihrer Rede Semiya „für ihre langjährige Freundschaft“, schreibt sie in ihrem Buch. Und Semiya glaubt, sie würde ohne Gamze wahrscheinlich nicht mehr kämpfen.

tha