Neuropolitik

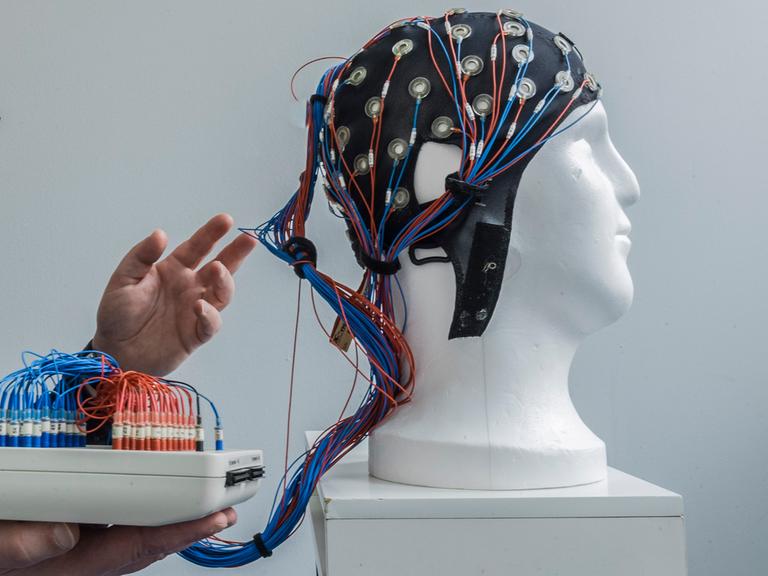

Um Phänomene wie Polarisierung oder Rassismus zu erklären, nehmen manche Philosophinnen und Wissenschaftler unser Gehirn in den Blick. © Imago / Chromorange / Berit Kessler

Warum unser Gehirn anfällig für Ausgrenzung und Rassismus ist

Menschen neigen zu Stereotypen und Schubladendenken. Und das wahrscheinlich nicht nur durch Sozialisation, sondern auch aufgrund der Funktionsweise unserer Gehirne. Wie lassen sich unsere kognitiven Denkschablonen besser verstehen?

Wir alle haben Vorurteile, kleinere und größere. Beispielsweise, dass Bauarbeiter keine großen Denker seien – oder Albaner oft halbseidene Geschäfte machen. Manche Stereotype entwickeln sich durch Prägung und Sozialisation, etwa durch Einfluss von Eltern, Schule, Medien.

Aber man kann sich auch Hirnscans anschauen, um derartige Denkmuster zu erklären. Denn unser Hirn neigt zum Ausgrenzen und Kategorisieren von Gruppen. Das sagt zumindest der Forschungsansatz der Neuropolitik.

Dieser geht davon aus, dass das menschliche Gehirn die Basis all unserer politischen Entscheidungen ist, bewusst und unbewusst.

Inhalt

Was sagt die Neuropolitik über unsere Neigung zu Diskriminierung?

Unser Gehirn sortiert in sogenannte Ingroups und Outgroups, also in die eigene Gruppe und die fremde Gruppe. Das zeigen beispielsweise Experimente mit Babys. Schon diese können Angehörige der eigenen Hautfarbe besser erkennen als die einer anderen Hautfarbe.

Doch wir unterscheiden nicht nur zwischen der eigenen Gruppe und fremden Gruppen, unsere Empathie scheint auch davon abhängig zu sein. Das haben Studien gezeigt, in der den Probanden Menschen in schmerzvollen Situationen gezeigt wurden. Das Ergebnis: Gehört der oder die Betroffene zur eigenen Gruppe, dann springen nicht nur Regionen im Gehirn an, die für Empathie zuständig sind, sondern auch die, die uns zum Handeln bewegen, vielleicht zum Helfen bringen. Solche Studien wurden einmal in Bezug auf ethnische Gruppen, einmal mit Fans von Fußballmannschaften gemacht. Bei der Studie mit den Fußballmannschaften stellten die Forscher sogar fest, dass ein Teil des Belohnungssystems im Gehirn aktiviert wurde, wenn Mitglieder vom gegnerischen Team Schmerz empfanden.

Viel zitiert wurde auch eine Studie der New York University aus dem Jahr 2001, die sich ganz konkret mit Rassismus beschäftigt. Dafür haben Forschende die Gehirnaktivität von hellhäutigen Menschen gemessen, während sie Bilder von weißen oder schwarzen Personen betrachtet haben. Das Ergebnis: Wenn die Testpersonen dunkelhäutige Gesichter gesehen haben, wurde die Amygdala besonders aktiv. Das ist eine Gehirnregion, die unter anderem bei Bedrohung und Angst reagiert.

Schaut man sich all diese Studien an, kommt man zu dem Ergebnis: Unser Gehirn neigt anscheinend zu Schubladendenken und Ausgrenzung.

Wie erklärt die Neuropolitik die derzeitige politische Polarisierung der Gesellschaft?

Aus Sicht der Philosophin Liya Yu weist der Wertediskurs, den wir nach der Aufklärung entwickelt haben, eine Reibung mit unseren tatsächlichen Hirnfähigkeiten auf. „Unsere Hirnfähigkeiten hinken den Werten, die wir doch relativ historisch rapide entwickelt haben, hinterher.“ Deswegen sei die gegenwärtige gesellschaftliche Polarisierung nicht überraschend, „weil unsere Hirne – evolutionär geprägt – relativ stark in sogenannten Ingroups und Outgroups denken“.

Die Folge der sogenannten Dehumanisierung: Man ignoriert die Menschen der anderen Gruppe. Ein mögliches Beispiel: Man äußert sich nicht offen negativ über Obdachlose, aber man ignoriert sie.

Vereinfach gesagt: Unser Gehirn ist von unserer modernen Welt eigentlich überwältigt. Es kommt zum sogenannten Schwarz-Weiß-Denken in Bezug auf verschiedenste Themen und politische Ausrichtungen. Das heißt, wir sortieren in In- und Outgroups – und dehumanisieren die andere Gruppe, schalten Empathie quasi ab. Oft tun wir das, ohne es offen einzugestehen – bisweilen nicht einmal vor sich selbst. Denn wer gibt schon gerne zu, Rassist oder Klassist zu sein?

Warum ist die These umstritten?

Manche Forscher zweifeln an der Aussagekraft der Hirnscans. Denn diese zeigen erst einmal nur, dass eine bestimmte Hirnregion aktiv ist, also mit mehr Blut und Sauerstoff versorgt wird. Ob und wie die jeweiligen Gefühle und Aktivierungen der jeweiligen Hirnregionen miteinander zusammenhängen, wisse man jedoch nicht, sagt der Soziologe Stefan Hirschauer.

Solche Hirnscans auszuwerten, ist generell nicht einfach, denn das Gehirn ist ein hochkomplexes Netzwerk. Die Amygdala beispielsweise – die als Angstzentrum gilt – ist ebenfalls für die Verarbeitung von externen Impulsen zuständig und auch an der Erkennung von Gesichtern beteiligt.

Das Ganze sei generell viel zu allgemein, um die verschiedenen Formen der Ausgrenzungen wie Rassismus oder Sexismus zu verstehen und zu erklären, meint Hirschauer. Er betont außerdem: Wir könnten sowohl Toleranz als auch Intoleranz erlernen. Was biologisch als Erstes da sei, ließe sich hingegen gar nicht so einfach beantworten.

Die Politikphilosophin und Autorin des Buchs „Verletzliche Gehirne – Die Neuropolitik gespaltener Gesellschaften“, Liya Yu, sieht das anders. Sie sagt: Wir müssen unsere Gehirne besser verstehen, wenn wir die Abwertung bestimmter Menschengruppen und gesellschaftliche Polarisierung begreifen wollen. Denn nur wenn wir unsere neuronalen Grundlagen und Fehlbarkeit besser begreifen, können wir damit besser umgehen.

„In Deutschland wird der Rassismusdiskurs oft so aufgezogen, dass es heißt: Wenn wir jetzt über Rassismus sprechen, dann machen wir den real, also sprich, dann geben wir Leuten eine Ausrede. Für mich ist das klar: Das ist eine Realität, die können wir nicht verneinen, die gibt es sowieso“, so Liya Yu.

Sind wir unserem Hirn ausgeliefert oder wie können wir die Erkenntnisse nutzen?

Auch wenn unsere Hirne wohl gerne in Schubladen sortieren, sind wir trotzdem lernfähig. Auch Empathie und Humanisierung ließen sich selbst noch im hohen Alter trainieren, sagt die Philosophin Liya Yu. Dafür sei es wichtig, den Ton und das Miteinander anders zu gestalten.

Beispielsweise ließe sich mit neuen Gruppenbildungen arbeiten. Denn bereits eine halbe Stunde, nachdem wir einer neuen Gruppe zugeteilt werden, beginnen wir, uns mit dieser zu identifizieren. „So sozial sind unsere Hirne nämlich“, so Liya Yu. In der Stadtplanung könne das beispielsweise bedeuten, gemeinsame Räume zu schaffen, in denen nicht über Politik gesprochen wird, sondern alle an einem Projekt arbeiten – man beispielsweise gemeinsam ein Beet pflegt. „Wenn man geteilte Interessen hat, kann das auch unser Gehirn in die Humanisierung des anderen triggern.“

Auch ließe sich die Perspektive auf Flüchtlinge beispielsweise ändern, wenn man die Personen in mehrere Kategorien stecke. Wenn man die Personen also nicht nur als Flüchtling bezeichne – sondern auch als Bruder, als Musiker, als Vater, als Künstler. Das habe eine italienische Studie gezeigt.

lkn