"Meine Heimat ist die chinesische Sprache"

Seit über einem Jahrzehnt darf der regimekritische Intellektuelle Bei Ling sein Heimatland China nicht mehr betreten. Über die Unfreiheit in China und über seinen Schmerz als Exilant hat er jetzt ein schonungsloses, autobiografisches Buch geschrieben.

Es ist nicht leicht, sein Heimatland zu verlassen. Der blinde chinesische Menschrechtsaktivist Chen Guangcheng hat es jüngst im Mai erlebt. Sein Landsmann Bei Ling wurde bereits im Jahr 2000 ausgewiesen und darf seit über einem Jahrzehnt seine Heimat nicht mehr betreten.

Bei Ling ist ein regimekritischer Intellektueller, ein Dichter, Essayist und Verleger, einer also, vor dem sich die Regierung in Peking und ihr riesiger Polizeiapparat am meisten fürchten. Zu Recht: Unermüdlich hält Bei Ling der chinesischen Regierung den Spiegel vor und konfrontiert sie mit ihrem eigenen Versagen, in diesem weitgehend kapitalistischen Land endlich auch Meinungsfreiheit zuzulassen.

Über die Unfreiheit in China und über seinen Schmerz als Exilant hat er jetzt ein schonungsloses, autobiografisches Buch geschrieben.

"China ist eine starke Nation, aber sie ist auch eine anmaßende Nation. Eine Stärke, die dadurch demonstriert werden soll, andere Meinungen nicht zuzulassen, ist eine Schwäche."

Als unfreiwilliger Exil-Chinese hält er dem Regime vor, ihm nicht nur im Inland, sondern auch im Ausland die offene Konfrontation der Argumente zu verweigern. Bei Ling wäre lieber in China geblieben, hätte dort Essays und Gedichte geschrieben und seine literarische Zeitschrift "Tendenzen" verlegt. Aber es durfte nicht sein:

"Meine Heimat ist nicht mehr China, meine Heimat ist die chinesische Sprache",

... bekennt er oberflächlich trotzig, das Herz allerdings voller Wehmut. Bei Ling, der gemeinsam mit dem Friedensnobelpreisträger Liu Xiaobo 2001 den unabhängigen chinesischen P.E.N.-Club gründete, wurde 1959 in Schanghai geboren. Er ging in Peking zur Schule. Dort studierte er auch, bevor er 1988 erstmals in die Vereinigten Staaten reiste.

Aufgrund der Studentenunruhen in Peking und des Massakers vom 4. Juni 1989 auf dem Platz des Himmlischen Friedens beschloss er seinerzeit, erst einmal in Amerika zu bleiben. 1992 gründet er dort seine regimekritische literarische Zeitschrift "Tendenzen". Das verlegerische Geschäft hatte er bereits im literarischen Untergrund Chinas gelernt. Schon damals war er ins Visier der Staatspolizei geraten.

Als er 2000 in seine Heimat zurückkehrte und versuchte, "Tendenzen" fortan in Peking zu verlegen, wurde er verhaftet. Zwei Wochen lang wird er im Gefängnis festgehalten. Ihm droht eine Haftstrafe von mindestens zehn Jahren. Aufgrund der Interventionen international prominenter Schriftsteller wird er schließlich aus China ausgewiesen.

Wie brutal die chinesische Regierung mit Freigeistern wie Bei Ling verfährt, zeigt sich an zwei Stellen dieses bemerkenswerten Buches: an seinem Aufenthalt im chinesischen Gefängnis und schließlich in dem erzwungen Bruch mit seiner Familie. Dass China die Menschenrechte und die Menschenwürde bis heute mit Füßen tritt, ist bekannt, wird aber immer wieder verdrängt. Wer Bei Lings Buch in die Hand nimmt, muss sich damit auseinandersetzen. Deshalb ist es – bei all seinen erzählerischen Schwächen – ein sehr wichtiges Buch.

Wenn er vom Verhör berichtet, von den Tagen der Haft und seinen Todesängsten, erscheint das wahre Gesicht eines Regimes, das den Menschen ihre fundamentalen Rechte bis heute verweigert: Keine Information, keine Verteidigung, keine Öffentlichkeit, kein fairer Prozess. Wer hinter den verschlossenen Türen der chinesischen Justiz verschwindet, hat kaum eine Chance.

"Ich fühlte nichts als Verachtung und Hass für die Bösartigkeit der Öffentlichen Sicherheit",

... erinnert er sich. Die "öffentliche Sicherheit" – das ist die Polizei, die damals bereits seinen jüngeren Bruder in Haft genommen hatte, um den prominenten Bei Ling zu Eingeständnissen seiner angeblichen Verbrechen zu zwingen. Vergeblich.

Den langen Arm des Staates, die Omnipräsenz chinesischer Behörden und ihrer Handlanger bekommt er bis heute im Exil zu spüren. Den Kontakt mit seiner Familie muss er einstellen – auf Druck seiner Mutter. Nicht etwa, weil sie ihrem Sohn die Freiheit in Amerika nicht gönnen würde, sondern weil die chinesische Regierung Familienangehörige von Regimegegnern skrupellos in Sippenhaft nimmt.

"Wir müssen weiter unser Leben in China leben",

bedeutet die Mutter ihm in einem letzten Telefonat, mit dem sie ihm die Kontaktaufnahme fortan unmissverständlich untersagt.

"Dein kleiner Bruder ist jetzt zur Geisel für dich in China geworden. Alles, was du in den USA unternimmst, kann sich auf sein Leben auswirken, auf unsere ganze Existenz in diesem Land."

Das ist die Wahrheit über China, ein Land, in dem es seit Gründung der Volksrepublik keine Pressefreiheit gibt, in dem vielmehr alles zensiert ist. Mehr noch, in dem sich Künstler, Schriftsteller, Dichter bereits ganz selbstverständlich selbst zensieren und ihre Werke auf Linie trimmen, um an den Behörden nicht zu scheitern.

"Ein chinesischer Schriftsteller arbeitet immer mit einer Art Waagschale im Hinterkopf. Wenn ihm dieses Abwägen zur Routine geworden ist, er die stille Übereinkunft darüber, was die Verlage als ‘gutes’ Buch einstufen, verinnerlicht hat, erscheint dem Schriftsteller die Selbstzensur bereits als eine Selbstverständlichkeit, ein natürliches Bedürfnis sozusagen, ein unbewusster Reflex."

Bei Lings Berichte lassen die glitzernden Fassaden der neuen Wirtschaftssupermacht ein wenig stumpfer erscheinen - und bedrohlicher. Denn bei der Lektüre seines Buches wird überdeutlich, dass es sich bei dem ökonomischen Giganten des 21. Jahrhunderts, dessen wirtschaftlicher Aufstieg noch längst nicht beendet ist, mehr denn je um ein totalitäres Regime handelt.

Beängstigend ist, dass ausgerechnet der Staat, der künftig ökonomisch und deshalb auch politisch die Welt mit dominieren wird, von Demokratie, Meinungsfreiheit und Menschenrechten nichts wissen will. Und noch bedrückender erscheinen vor dem Hintergrund von Bei Lings Schilderungen die Bemühungen anderer großer Industrienationen und auch Deutschlands, sich es mit China politisch, diplomatisch und wirtschaftlich keinesfalls zu verderben.

Bei Ling nennt die Dinge beim Namen: China ist kein freies Land. Und er kennt die Gründe dafür:

"Die kommunistische Regierung weiß genau: Würde sie die Kontrolle über die Verlage und die Medien verlieren, würde sich auch ihre Kontrolle über China verlieren."

Bei Ling: Ausgewiesen. Über China.

Aus dem Chinesischen von Karin Betz

Suhrkamp Verlag Berlin, 2012

Bei Ling ist ein regimekritischer Intellektueller, ein Dichter, Essayist und Verleger, einer also, vor dem sich die Regierung in Peking und ihr riesiger Polizeiapparat am meisten fürchten. Zu Recht: Unermüdlich hält Bei Ling der chinesischen Regierung den Spiegel vor und konfrontiert sie mit ihrem eigenen Versagen, in diesem weitgehend kapitalistischen Land endlich auch Meinungsfreiheit zuzulassen.

Über die Unfreiheit in China und über seinen Schmerz als Exilant hat er jetzt ein schonungsloses, autobiografisches Buch geschrieben.

"China ist eine starke Nation, aber sie ist auch eine anmaßende Nation. Eine Stärke, die dadurch demonstriert werden soll, andere Meinungen nicht zuzulassen, ist eine Schwäche."

Als unfreiwilliger Exil-Chinese hält er dem Regime vor, ihm nicht nur im Inland, sondern auch im Ausland die offene Konfrontation der Argumente zu verweigern. Bei Ling wäre lieber in China geblieben, hätte dort Essays und Gedichte geschrieben und seine literarische Zeitschrift "Tendenzen" verlegt. Aber es durfte nicht sein:

"Meine Heimat ist nicht mehr China, meine Heimat ist die chinesische Sprache",

... bekennt er oberflächlich trotzig, das Herz allerdings voller Wehmut. Bei Ling, der gemeinsam mit dem Friedensnobelpreisträger Liu Xiaobo 2001 den unabhängigen chinesischen P.E.N.-Club gründete, wurde 1959 in Schanghai geboren. Er ging in Peking zur Schule. Dort studierte er auch, bevor er 1988 erstmals in die Vereinigten Staaten reiste.

Aufgrund der Studentenunruhen in Peking und des Massakers vom 4. Juni 1989 auf dem Platz des Himmlischen Friedens beschloss er seinerzeit, erst einmal in Amerika zu bleiben. 1992 gründet er dort seine regimekritische literarische Zeitschrift "Tendenzen". Das verlegerische Geschäft hatte er bereits im literarischen Untergrund Chinas gelernt. Schon damals war er ins Visier der Staatspolizei geraten.

Als er 2000 in seine Heimat zurückkehrte und versuchte, "Tendenzen" fortan in Peking zu verlegen, wurde er verhaftet. Zwei Wochen lang wird er im Gefängnis festgehalten. Ihm droht eine Haftstrafe von mindestens zehn Jahren. Aufgrund der Interventionen international prominenter Schriftsteller wird er schließlich aus China ausgewiesen.

Wie brutal die chinesische Regierung mit Freigeistern wie Bei Ling verfährt, zeigt sich an zwei Stellen dieses bemerkenswerten Buches: an seinem Aufenthalt im chinesischen Gefängnis und schließlich in dem erzwungen Bruch mit seiner Familie. Dass China die Menschenrechte und die Menschenwürde bis heute mit Füßen tritt, ist bekannt, wird aber immer wieder verdrängt. Wer Bei Lings Buch in die Hand nimmt, muss sich damit auseinandersetzen. Deshalb ist es – bei all seinen erzählerischen Schwächen – ein sehr wichtiges Buch.

Wenn er vom Verhör berichtet, von den Tagen der Haft und seinen Todesängsten, erscheint das wahre Gesicht eines Regimes, das den Menschen ihre fundamentalen Rechte bis heute verweigert: Keine Information, keine Verteidigung, keine Öffentlichkeit, kein fairer Prozess. Wer hinter den verschlossenen Türen der chinesischen Justiz verschwindet, hat kaum eine Chance.

"Ich fühlte nichts als Verachtung und Hass für die Bösartigkeit der Öffentlichen Sicherheit",

... erinnert er sich. Die "öffentliche Sicherheit" – das ist die Polizei, die damals bereits seinen jüngeren Bruder in Haft genommen hatte, um den prominenten Bei Ling zu Eingeständnissen seiner angeblichen Verbrechen zu zwingen. Vergeblich.

Den langen Arm des Staates, die Omnipräsenz chinesischer Behörden und ihrer Handlanger bekommt er bis heute im Exil zu spüren. Den Kontakt mit seiner Familie muss er einstellen – auf Druck seiner Mutter. Nicht etwa, weil sie ihrem Sohn die Freiheit in Amerika nicht gönnen würde, sondern weil die chinesische Regierung Familienangehörige von Regimegegnern skrupellos in Sippenhaft nimmt.

"Wir müssen weiter unser Leben in China leben",

bedeutet die Mutter ihm in einem letzten Telefonat, mit dem sie ihm die Kontaktaufnahme fortan unmissverständlich untersagt.

"Dein kleiner Bruder ist jetzt zur Geisel für dich in China geworden. Alles, was du in den USA unternimmst, kann sich auf sein Leben auswirken, auf unsere ganze Existenz in diesem Land."

Das ist die Wahrheit über China, ein Land, in dem es seit Gründung der Volksrepublik keine Pressefreiheit gibt, in dem vielmehr alles zensiert ist. Mehr noch, in dem sich Künstler, Schriftsteller, Dichter bereits ganz selbstverständlich selbst zensieren und ihre Werke auf Linie trimmen, um an den Behörden nicht zu scheitern.

"Ein chinesischer Schriftsteller arbeitet immer mit einer Art Waagschale im Hinterkopf. Wenn ihm dieses Abwägen zur Routine geworden ist, er die stille Übereinkunft darüber, was die Verlage als ‘gutes’ Buch einstufen, verinnerlicht hat, erscheint dem Schriftsteller die Selbstzensur bereits als eine Selbstverständlichkeit, ein natürliches Bedürfnis sozusagen, ein unbewusster Reflex."

Bei Lings Berichte lassen die glitzernden Fassaden der neuen Wirtschaftssupermacht ein wenig stumpfer erscheinen - und bedrohlicher. Denn bei der Lektüre seines Buches wird überdeutlich, dass es sich bei dem ökonomischen Giganten des 21. Jahrhunderts, dessen wirtschaftlicher Aufstieg noch längst nicht beendet ist, mehr denn je um ein totalitäres Regime handelt.

Beängstigend ist, dass ausgerechnet der Staat, der künftig ökonomisch und deshalb auch politisch die Welt mit dominieren wird, von Demokratie, Meinungsfreiheit und Menschenrechten nichts wissen will. Und noch bedrückender erscheinen vor dem Hintergrund von Bei Lings Schilderungen die Bemühungen anderer großer Industrienationen und auch Deutschlands, sich es mit China politisch, diplomatisch und wirtschaftlich keinesfalls zu verderben.

Bei Ling nennt die Dinge beim Namen: China ist kein freies Land. Und er kennt die Gründe dafür:

"Die kommunistische Regierung weiß genau: Würde sie die Kontrolle über die Verlage und die Medien verlieren, würde sich auch ihre Kontrolle über China verlieren."

Bei Ling: Ausgewiesen. Über China.

Aus dem Chinesischen von Karin Betz

Suhrkamp Verlag Berlin, 2012

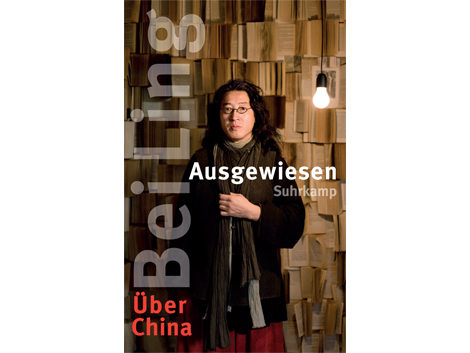

Cover: Bei Ling: "Ausgewiesen. Über China."© Suhrkamp Verlag Berlin