Meditation mit und ohne Religion

Damit im Kopf Ruhe einkehrt, braucht es neben äußeren Voraussetzungen auch Disziplin. © imago/ Wilfried Feder

Auf der Suche nach dem inneren Frieden

47:52 Minuten

Von Meditation erhoffen sich viele inneren Frieden und Gelassenheit. Eine Auszeit vom Alltag soll sie verschaffen. Der Weg zum erhofften Seelenfrieden ist aber oft mühevoll und beschwerlich – ob mit oder ohne religiösen Hintergrund.

Eigentlich, dachte ich, weiß ich, wie es geht. Meditieren heißt: erstmal hinsetzen. Lotossitz, Schneidersitz, Meditationsbänkchen, egal. Möglichst nah am Boden, so die Gelenke es zulassen, sonst auf dem Stuhl. Aufrecht. Auf dem Handy die Meditations-App auf 20 Minuten stellen. Oder 30, 40 Minuten, je nachdem, was möglich ist. Still werden. Einatmen. Ausatmen. Gedanken kommen lassen. Gedanken gehen lassen. Minute für Minute. Und dann?

Kaum kehrt Ruhe ein, kommen die Gedanken

"Das ist oft das Kuriose", sagt die Asienwissenschaftlerin und Ayurveda-Therapeutin Helena Himmelsbach: "Man möchte in die Ruhe und bereitet eigentlich auch den Boden dafür, und äußerlich ist auch Ruhe, aber in einem tobt es. Wahrscheinlich, weil gerade mal Ruhe ist und das Zeit hat, mal hochzukommen."

"Das kommt vor allem dann vor, wenn man wirklich viel vorhat und ganz wichtige Dinge auf dem Programm stehen", bestätigt Harald Piron. "Dann braucht man nicht eine halbe Stunde auf dem Kissen zu sitzen und sich das Gehirn zu zermartern über die Dinge, die man vorhat, was man alles machen muss, in welcher Reihenfolge – und dann versucht man gleichzeitig noch dagegen anzukämpfen, weil man ja eigentlich meditieren will." Piron praktiziert als Psychotherapeut mit Schwerpunkt Verhaltenstherapie in Euskirchen.

"Ich entscheide immer, was ich denke", erklärt Georg Gleske. "Das heißt, ich versuche sozusagen, den kommenden Einkauf wieder auszublenden und zurückzukommen zu dem, was ich gerade tue, mir das nochmal bewusst zu machen. Das hat einen Aspekt von Selbstdisziplinierung, von Training." Geske ist Mitglied der buddhistischen Soka Gakkai-Gemeinschaft.

Die Flut der Gedanken scheint beim Meditieren ein Grundproblem zu sein. Sitzen und Schweigen, das heißt noch lange nicht: still zu werden. Im Gegenteil. Dabei geht es doch in der Meditation darum, still zu werden. Oder was ist das Ziel von Meditation? Gibt es überhaupt ein Ziel? Und wenn ja, muss der Weg dorthin immer das stille Sitzen sein, oder geht Meditieren auch laut, in Bewegung, im Gehen, im Tun?

Ein Blick ins Wörterbuch bringt erste wichtige Erkenntnisse: Das Wort "Meditation" hat sprachwissenschaftlich nichts mit dem Wort "Medium", also Mitte, zu tun. Diese Herleitung würde naheliegen, denn man sucht ja, so heißt es oft, die eigene Mitte. Etymologisch betrachtet kommt "Meditieren" jedoch von dem lateinischen Verb "meditari", was so viel bedeutet wie "nachdenken", "nachsinnen", aber auch ganz praktisch "sich vorbereiten", "etwas einüben".

Auf halbem Weg zwischen Tun und Lassen

Das klingt nach einer aktiven Handlung. Interessant ist aber: Das Verb "meditari" ist ein sogenanntes Deponens. Das heißt: Es hat eine passive grammatikalische Form, aber eine aktive Bedeutung. Im Deutschen grob vergleichbar mit: sich waschen, oder sich freuen, ich tue etwas, was ich mir selbst zukommen lasse. Könnte das Meditieren also eine Art Mischwesen zwischen aktiv und passiv sein? Zwischen Handeln und Geschehenlassen?

Eine oft zu lesende, sehr freie Deutung lautet zum Beispiel: Meditation sei "zur Mitte hin gegangen werden". Da mir das passive Sitzen mit meinem hyper-aktiven Gehirn so schwerfällt, suche ich zunächst einmal aktiv nach Hilfsmitteln. Ich bewege mich. Und zwar in einen Laden für "Meditationsbedarf" im Belgischen Viertel Kölns. Dort arbeitet Helena Himmelsbach.

"Yoga- und Meditationsbedarf", so steht es draußen über dem Schaufenster. Das heißt wohl, dass, wer sich versenken will, etwas braucht, um dahin zu gelangen. Ein Werkzeug. Oder mehrere. Ich hoffe, Meditieren geht auch ohne Yoga, denn auf Yoga habe ich keine Lust. Obwohl ich immer mehr den Eindruck habe, dass viele Menschen, die meditieren, auch Yoga machen – und umgekehrt. Helena Himmelsbach bestätigt das:

"Inzwischen haben wir zum Beispiel ganz viele Lehrbücher für Yoga-Lehrerausbildung da. Häufig wird in den yogischen Schriften oder in den altindischen Schriften zum Beispiel erwähnt, dass Yoga eine Vorbereitung des Körpers auf die Meditation ist, die dann wieder eine Übung des Geistes ist."

Kissen, Düfte, Klangschalen

Ob mit oder ohne Yoga – zum Meditieren braucht es einen guten und bewussten Kontakt zum Boden. "Da haben wir verschiedene Sitzkissen", sagt Himmelsbach, "da drüben haben wir noch Sabutons, das sind dann nochmal Unterlagen für das Kissen. Das Wichtigste ist einfach, dass man gut sitzt, dass man gut atmen kann, dass man aufrecht ist, mit verschiedenen Handhaltungen."

Der Kölner Laden ist aus einem Hilfsprojekt für tibetische Kinder hervorgegangen, und der tibetische Buddhismus prägt auch die Auslagen. Es ist ein Laden voller Farben, Klängen und Düften. Taschen, Decken, Kleidung, Räucherstäbchen, Buddha- und andere Figuren, Bücher und CDs und natürlich Klangschalen in allen Größen und Formen.

"Die klassische Verwendung einer Klangschale bei der Meditation ist ein Anfangs- und ein Schluss-Gong", erklärt Helena Himmelsbach. "Es gibt natürlich auch Varianten, zum Beispiel im Zen-Buddhismus, aber das sind dann eher die koreanischen Tempelglocken, die dann auch zum Rezitieren des Sutras oder des Mantras verwendet werden."

Auch andere Klangkörper und Instrumente sind hier zu finden. Der Inhaber des Ladens, Jörg Arnold, spielt einige von ihnen an. "Die Samsula wird inzwischen auch sehr gerne von Yoga-Lehrern eingesetzt", sagt er, "in Ruhephasen, wenn die Leute am Boden liegen, entspannen und eine Kurzmeditation machen, um eine gewisse klangliche Atmosphäre zu erzeugen."

Auch Kissen wollen gut gebettet sein: Blick in den Meditationsraum eines Zen-Retreats.© imago / Philippe Lissac

Zugegeben: Eine angenehme Vorstellung, bei der Meditation Musik zugespielt zu bekommen, das könnte den unruhigen Geist beruhigen.

"Es gibt diese Satsangs zum Beispiel", erklärt Arnold, "wo sehr lange Meditationen über zwei Stunden gehen. Die werden immer wieder unterbrochen durch kleine musikalische Einlagen, und danach geht es wieder in die Stille. Und dann wird wieder was gespielt, um ein bisschen in Bewegung zu kommen, ins Atmen, und dann geht es wieder in die Stille. Es ist also durchaus üblich, längere Meditationen auch mit schöner Musik zu begleiten."

"Es gibt halt verschiedene Traditionen", ergänzt Helena Himmelsbach, "und Satsang ist eine der indischen Traditionen, anders als zum Beispiel im Buddhismus, da ist das dann eher Retreat, da hat dann Musik eigentlich nicht viel verloren."

Gesang und Glockenton fördern die Konzentration

Himmelsbach selbst meditiert in der Zen-Tradition, einer in China entstandenen Prägung des Buddhismus. Im Zen spielt das stille Sitzen eine große Rolle. Aber das Ritual, zu dem die Meditierenden regelmäßig zusammenkommen, ist nicht nur leise. Mich interessiert, was es dort zu hören gibt.

"Mantras, die rezitieren wir am Anfang auch mit der Tempelglocke", sagt Helena Himmelsbach, "und mit einer Moktak, das ist ein Holzinstrument." Mantras und Sutras – das sind buddhistische und hinduistische Lehrtexte und Sprüche, die gelesen, rezitiert, verinnerlicht werden.

"Ganz klassisch ist das Herz-Sutra", erläutert Himmelsbach. "Das zu sprechen und an etwas anderes zu denken ist fast schon wieder schwierig, das ist dann in der Stille wieder etwas anderes, dann hat man vielleicht tausend Gedanken, und bei diesem Sprechen geht das nicht so, weil man sich da einfach fokussiert, und das hält dann den Geist zusammen."

Kurze Zeit später begleite ich Helena Himmelsbach zur Zen-Meditation. Der Saal mit den großen Fenstern, in dem sonst auch Yoga und Kampfkunst gelehrt werden, ist mit wenigen Handgriffen in einen Meditationsraum umfunktioniert.

Zwei gegenüberliegende Reihen mit Sitzkissen, an der Stirnseite ein kleiner Altar – das ist alles. Zwei sogenannte Dharmalehrer ziehen sich graue, kimonoartige Roben an, alle anderen bleiben normal gekleidet. Die Kleidung der Lehrer, die die Meditation anleiten, verleiht dem Raum sofort eine feierliche, fast klösterliche Atmosphäre. Meditation ist hier nicht nur stilles Sitzen, sondern ein richtiges Ritual.

Bodenhaftung und Gelassenheit im Alltag

"Bodhisattva Avalokiteshvara erkennt in der Übung der Prashna Paramita, dass alle fünf Skandas leer sind und überwindet so alles Leiden", sagt Himmelsbach. "Und dann wird aufgezählt: ‚Form ist nicht verschieden von Leerheit, Leerheit ist nicht verschieden von Form, Form ist Leerheit, Leerheit ist Form.‘ Und so geht es dann weiter, es kommt das große Thema Leerheit und Erkennen hinter den Dingen zur Sprache."

"Form ist Leerheit, Leerheit ist Form" – hinter diesem Kernsatz des Herz-Sutras steht eine große Philosophie, für die es jahreslanges Studium braucht. Es ist, sehr verkürzt, die Idee von der Auflösung des subjektiv wahrgenommenen Ichs und von der Verbundenheit aller Dinge und Wesen. Neben dem Studium dient die Meditation dazu, diese Philosophie wirklich zu erfassen, sie gleichsam einzuatmen.

Helena Himmelsbach meditiert seit vielen Jahren. Sie kennt sich aus in den buddhistischen Lehren, aber ihre Begründung fürs Dranbleiben und Sitzenbleiben ist ziemlich bodenständig:

"Für mich ist Meditation eine Ruheinsel, die man sich selber schaffen kann mit sehr wenig, weil man einfach die Matte hat, sein Kissen hat, man weiß, man muss sich nur draufsetzen und kann andocken. Man kann ja meditativ auch im Alltag sein, beim Abwaschen, beim Kartoffelschälen, und das ist vielleicht ein Ziel, diese Ruhe oder Gelassenheit mit sich selber nach außen zu tragen, in den Alltag, wo nicht immer alles planbar, vorhersehbar, steuerbar ist."

Gehirnwellen zeigen die Wirkung der Meditation

Der Psychotherapeut Harald Piron meditiert nicht nur selbst seit vielen Jahren, sondern er beschäftigt sich auch mit den neurobiologischen Auswirkungen von Meditation. "Durch das Wiederholen eines Mantras oder das gemeinsame Rezitieren wird eine Synchronisierung der verschiedenen Hirnareale eingeleitet oder verstärkt", erklärt er. "Im MRT kann man die als Gammawellen-Kohärenz sehen, verschiedene Gehirnbereiche werden miteinander verbunden."

Beim lauten Rezitieren oder Singen werde der Körper als Klangkörper benutzt, erläutert Piron: "Man spürt die Vibration des Singens im Körper und hat dadurch den Vorteil, dass man nicht mehr nur im Kopf ist, sondern im ganzen Körper." Nicht nur im Kopf – das klingt gut!

"Der ganze Körper wird erlebt", sagt Harald Piron. "Dadurch kommt man vielleicht schneller aus dem Gedanken-Modus raus, als wenn man erstmal still meditiert. Das ist zumindest für die meisten schwieriger, still zu meditieren. Auch wenn sie ein Mantra benutzen, das ist ja schon mal eine Hilfe, dass man den Geist durch das Wiederholen eines Mantras – auch wenn es im Geiste ausgesprochen wird – füllt, dadurch ist kein Platz für Alltagsgedanken."

Im Frieden mit sich und der Welt: Negative Emotionen können durch regelmäßiges Meditieren abgebaut werden.© imago / Watchara Phomicinda

Das Zügeln der Gedankenflut ist aber nicht der einzige Vorteil der klingenden Meditation. "Über eine gewisse Zeit wirkt das auch rhythmisierend und harmonisierend auf das Gehirn", so Piron. "Dass die verschiedenen Gehirnbereiche, die für Verstand und Gefühl und Körper sprechen, und Intuition vor allem, zusammenkommen. Dass die besser vernetzt werden und synchronisiert werden. Geistgefühl und Körper werden eins. Unabhängig von dem Inhalt wirkt die Wiederholung von Worten auf das Gehirn in der Weise, dass Theta-Wellen mehr und mehr werden, und die Stresswellen, die Beta-Wellen, abnehmen."

Theta-Wellen entstehen im Gehirn, wenn Stress abgebaut ist, und ein tiefes und waches Erleben unbewusster Zustände einsetzt. Erforscht wurde das zum Beispiel an der University of Wisconsin-Madison – unter anderem auf Anregung des Dalai Lama – bei buddhistischen Mönchen, die seit vielen Jahren meditieren. Wer nicht mönchisch lebt aber dennoch regelmäßig meditiert, auch im Stillen, kann laut diesen Forschungen nach einiger Zeit auch Veränderungen im Bewusstsein erleben.

"Man hat das Gefühl, mit etwas Essenziellerem in Kontakt zu kommen, mit etwas Tieferem, was vielleicht schon lange darauf wartet, zum Zuge zu kommen", sagt Harald Piron. Auch die Beweglichkeit der Nervenzellen solle durch regelmäßiges Meditieren bis ins hohe Alter erhalten bleiben. Und: "Es gibt auch Emotionen, die durch Meditation abgebaut werden – man sieht das auch neuronal tatsächlich an einem Rückgang von Nervenzellen im rechten Amygdala-Kern. Der steht für negative Emotionen: Angst, Hass, Ärger, Missgunst, Neid oder Eifersucht, und dieser Bereich wird kleiner, der schrumpft durch die langjährige Meditationserfahrung."

Still werden verlangt Disziplin und Ausdauer

Alle positiven Entwicklungen, die das Meditieren mit sich bringt, sind kein Geschenk, sondern müssen erworben werden. Durch Disziplin und Ausdauer. Das klingt nach Sport. Und so ähnlich ist es auch. Auch beim Meditieren machen Gruppen und Gemeinschaften den Einstieg und das Dabeibleiben für die meisten leichter.

Ein Abend in einem kleinen WG-Zimmer in Köln. Wir sitzen zu viert auf dem Boden zwischen Bett und Kommode, die gleichzeitig der Altar ist. Gastgeberin ist Hannah Jünger, eine junge Frau aus meiner Familie, Requisiteurin beim Film und seit zwei Jahren Mitglied der Soka Gakkai International. Die Mitglieder der Gemeinschaft verabreden und treffen sich oft in ihren Privaträumen - egal, ob diese groß oder klein sind. Ich bin zum ersten Mal dabei.

"Dann öffnen wir den Butsudan, den Schrank, in dem der Gohonson hängt", erklärt Hannah. "Die Papierrolle, die Schrift ist der Gohonson, wir erleuchten den ein bisschen und nehmen die Kette in einer Unendlich-Form in unsere Hände, die Hände so flach aneinander gelegt. Und dann chanten wir."

"Chanten", so nennen die Mitglieder der Soka Gakkai ihre Ausübung. Soka Gakkai bedeutet "Werte schaffende Gemeinschaft". Begründet wurde sie in Japan und folgt den Lehren des buddhistischen Mönches Nichiren Dai Shonin. Das Chanten ist wesentlicher Kernpunkt. Dabei werden Teile aus dem Lotos Sutra - vor allem aber der Sutra-Titel – "gechantet", also beliebig oft laut ausgesprochen.

Stimmen bringen den Raum zum Schwingen

Georg Gleske chantet schon seit über 30 Jahren. "Das Lotus Sutra hat eine Überschrift, und die lautet ‚Myoho Renge Kyo‘", erläutert er. "Und ‚Nam‘ davorgesetzt heißt: Ich widme mich. Ich widme mich dem mystischen Gesetz von Ursache und Wirkung mit meiner Stimme."

"Es ist wichtig für uns, das laut zu tun, weil alles grundlegend dem Prinzip von Ursache und Wirkung folgt", ergänzt Hannah, "und diese Ursache, die man laut nach außen transportiert – es ist also eine Handlung und nicht nur ein Gedanke."

Mit dem Chanten verwandelt sich das Zimmer – mit allen seinen alltäglichen Gegenständen – für kurze Zeit in einen kleinen Tempel. Die wenigen Stimmen bringen den Raum zum Schwingen. Für einen kurzen Moment drifte ich ab und denke an die Rosenkranzgebete in der Dorfkirche meiner bayerischen Heimat. Der monotone Singsang, die Wiederholungen eines uralten Textes, die Perlenkette zwischen den Fingern. Schlicht und einfach.

Als Kind fand ich die Praxis des Rosenkranzgebetes gähnend langweilig. Heute verstehe ich, warum sie immer noch am Leben ist. Auch wenn Marienverehrung und buddhistisches Chanten scheinbar nichts gemeinsam haben, so liegt wohl doch beidem der Wunsch zugrunde, durch das Wiederholen der immer selben Worte etwas zu verändern.

"Möge dieses Gebet auch die widerspenstigsten Seelen bewegen, auf dass sie aus ihrem Herzen, aus ihren Worten und aus ihren Gesten die Gewalt verbannt haben, und gewaltfreie Gemeinschaften aufbauen", so Papst Franziskus über das Rosenkranzgebet.

Ziel: ein besseres Selbst – und der Weltfrieden

Den Wunsch, durch das Chanten eines Sutras Frieden zu stiften, haben auch Buddhisten. "Es geht immer um eine Veränderung oder eine Verwandlung", sagt Gabi Wester. "Man verfolgt immer ein Ziel damit: ‚Ich möchte eine gute Arbeit finden‘ oder: ‚Ich möchte eine Wohnung finden.‘ Es gibt ganz reale Gründe, für die man das macht. In diesem Buddhismus verfolgen wir im Grunde zwei Ziele, das ist einmal die Vervollkommnung der eigenen Persönlichkeit – und der Weltfrieden. Es ist schon ein erster Schritt, etwas nach außen zu bringen."

Gabi Wester chantet seit 37 Jahren, manchmal zwei Stunden am Stück. Ihre erste Erfahrung mit dem Chanten war eine Erfolgsgeschichte und hat sie nicht mehr losgelassen:

"Ich habe das damals in einer Situation angefangen, die für mich nicht zu bewältigen war. Ich habe Sport studiert damals, und ich musste eine Examenslehrprobe machen, ich musste eine Stunde lang trommeln und reden gleichzeitig, und das konnte ich nicht. Und dann hat mir jemand gesagt, wenn ich Nam Myoho Renge Kyo chante, dann werde ich das auf jeden Fall schaffen. Und weil ich verzweifelt war, hab ich das gemacht. Und tatsächlich, ich habe eine Stunde lang gechantet, und dann konnte ich das."

"Als ich mit dieser buddhistischen Ausführung anfing, da war ich ein junger Mann und mein größtes Problem war, kein klares Ziel zu erkennen", erzählt Georg Gleske. "Und das erste Ziel, für das ich praktiziert habe, war, herauszufinden, was ich will. Und zu meiner großen Freude habe ich eine klare Antwort bekommen. Das hat mich begeistert. Ganz am Anfang war ich vor allem davon überrascht, dass es funktioniert hat."

Glücksmomente jenseits von Ursache und Wirkung

Kann Meditation "funktionieren"? Ist das Prinzip von Ursache und Wirkung so gemeint, dass der Wunsch, den ich beim Chanten vor Augen habe, zum Ziel führt? Habe ich nicht bisher immer gehört, dass es gilt, beim Meditieren Gedanken und Wünsche loszulassen?

"Wenn man diese Ausübung macht, dann kann das Glück manchmal Formen annehmen, mit denen man nicht gerechnet hat", erwidert Gleske. "Letztendlich lädt man das Glück damit ein."

Und Hannah sagt: "Als ich angefangen habe zu chanten, da kam mir das immer vor, als würden dadurch Wunder passieren. Um nicht so etwas abschreckend Spirituelles zu erzeugen, finde ich das hilfreich zu wissen, dass es bei der Praxis um eine Auseinandersetzung mit sich selbst geht. Den Wert des eigenen Lebens zu erkennen und den Wert in allem anderen Leben zu erkennen, das ist ein Ziel."

Die Einheit mit dem großen Ganzen, das Streben nach Frieden, angefangen bei der eigenen Person, nach Mitgefühl mit den anderen Wesen, die gegenseitige Ermutigung in der Gemeinschaft – das ist kein alleiniges Merkmal buddhistischer Meditationsformen.

"Ich bin Mitglied der Khanigah-i Nimatullahi, also von den Sufis des Nimatullahi Ordens", sagt Sabine Netz. "Ich habe einfach immer an die Einheit des Seins geglaubt, also daran, dass irgendwie alles in der Welt verknüpft und verwoben ist und eigentlich eins ist. Und dann habe ich irgendwie danach gesucht, wo ich das ausgedrückt finde."

Ein Freund machte sie mit buddhistischen Arten der Meditation bekannt. "Aber das habe ich nie so wirklich kontinuierlich praktiziert", sagt Netz, "eigentlich bin ich erst im Sufismus zum Meditieren gekommen. Und ich kann gar nicht so genau beschreiben, wie das gekommen ist, es ist einfach gekommen. Ich würde sagen, Gott hat mich auf diesen Weg geschickt, und da bin ich nun."

Der Sufi-Orden lädt auch Atheisten ein

Sabine Netz lebt in Berlin. Ich treffe sie bei einer Meditation des Nimatullahi-Ordens, eines Sufi-Ordens in Köln. Das Sufi-Gebetshaus ist ein äußerlich unscheinbares Einfamilienhaus. Auf der Rückseite des Hauses geben raumhohe Fenster den Blick frei in den riesigen, liebevoll angelegten Garten.

"Tatsächlich ist jedes Sufi-Haus bisschen anders", erklärt Netz. "Es kommt immer drauf an, welche Derwische da sind. Aber es gibt auch Sachen, die ähnlich sind. Tatsächlich hat das überall diesen persischen Stil mit persischen Teppichen, diesen Kissen, wir haben auch in Berlin Gedichte an der Wand in persischen Schriftzeichen, Bilder vom Meister, Musikinstrumente, weil es auch Musikerinnen und Musiker gibt, die musizieren."

Bei unserer Ankunft, eine halbe Stunde vor Beginn der Meditation, läuft aus Lautsprechern leise Musik. Langsam trudeln ein paar Menschen ein und nehmen auf dem Boden Platz. Einige von ihnen, erfahre ich später, haben einen persischen Hintergrund. Der Sufismus, der islamische Wurzeln hat, wird hier aber auch von Angehörigen anderer Religionen und auch von Atheisten gerne praktiziert. In anderen Sufi-Gemeinden sieht das teilweise anders aus. Da versammeln sich hauptsächlich Muslime. Im Nimatullahi-Orden, meint Sabine Netz, stehe die Religion, also der Islam, eher im Hintergrund:

"Es gibt natürlich auch Muslime, Christen, es gibt viele Yogis bei uns interessanterweise, die das praktizieren, alle möglichen Glaubensrichtungen und Religionen. Der Islam oder Religion an sich spielt nicht so eine Rolle. Der alte Meister hat mal zu einem Interviewpartner gesagt: Wenn Sie religiöse Fragen haben, dann müssen sie in die Kirche gehen oder in die Moschee, ich kann Ihnen dazu leider nichts sagen."

In den Versen des persischen Sufi-Mystikers Rumi heißt es: "Der Pfad der Liebenden ist außerhalb aller Religionen: Die Kirche und der Zustand der Liebenden ist Gott."

Gedichte beschreiben spirituelle Zustände

"Es gibt verschiedene Formen des Sitzens", erläutert Sabine Netz, "dass man zum Beispiel im Schneidersitz sitzt und die rechte Handfläche auf den linken Oberschenkel legt und die linke Handfläche über den Unterarm des rechten Armes. Die Arme stellen sozusagen das 'La' dar, was in der arabischen Schrift so viel heißt wie 'Nichts', 'Nicht' oder 'Nein'. Es soll symbolisieren, dass man nichts ist, denn das ist das Ziel der Schülerinnen und Schüler, nichts zu sein, das heißt, ganz von der absoluten Wirklichkeit oder Gott erfüllt zu sein."

Männer und Frauen sitzen jetzt auf dem Boden, an der Wand des Raumes entlang, mit Blick in die Mitte oder auf eine Art Altar, der symbolisch den Platz des Meisters anzeigt. Darüber hängt eine Bettelschale als Symbol für die spirituelle Armut der Schüler, an den Wänden außerdem Fotos von Sufi-Meistern, und Gedichte des Mystikers Rumi.

Ein kleines, buntes Relief zeigt tanzende Derwische. Als Derwische werden nicht nur jene Gläubigen bezeichnet, die zum Meditieren lange Drehtänze vollführen, mit ausladenden hellen Gewändern und schwarzen, hohen Hüten. "Derwisch" ist die Bezeichnung für alle Anhänger eines Sufi-Ordens.

Die Gastgeber, die nicht interviewt werden möchten, reichen Tee und Kekse an, dann breitet sich Ruhe aus. Aber nur kurz. "Meist ist es so, dass ganz am Anfang eine kleine Rede eingespielt wird von dem alten Sufi-Meister", erklärt Sabine Netz. "Da gibt es dann Gedichte von Rumi oder verschiedensten Sufi-Dichtern, die bestimmte spirituelle Zustände beschreiben."

Inzwischen ist es draußen finster geworden. Da die Innenräume kaum beleuchtet sind, sitzen wir fast im Dunkeln. Immer lebhafter wird die Musik, immer bewegter auch die Derwische. Sie stehen nicht auf, tanzen auch nicht, aber einige bewegen den Oberkörper im Rhythmus der Musik, fangen sogar an zu klatschen oder mitzusingen.

Jeder Mensch eine Welle im Ozean

Am Ende ist Stille. Zuerst geht das Licht an, dann gibt es wieder Tee und Süßigkeiten. Leise flüsternd unterhalten sich einige, andere gehen still hinaus. Ich bin beeindruckt und auch ein wenig erschlagen von der Dynamik dieser letzten Stunde, in der zwar niemand rezitiert oder gechantet hat, aber in der doch eine Menge Aktion herrscht.

"Wir meditieren ja sonst zu Hause auch ohne Musik", sagt Sabine Netz. "Insofern braucht es eigentlich nichts, außer eben die Konzentration auf die absolute Wirklichkeit, oder Gott, wie man es nennen möchte. Und diese Form der Meditation ist auch immer nur eine Erinnerung daran, die ganze Zeit zu meditieren, wenn ich durch die Straße laufe oder in jeder Interaktion, in jedem Atemzug, mich an Gott zu erinnern und daran zu erinnern, dass alles eins ist."

"Es gibt eine Analogie", erklärt Netz, "dass jedes Individuum wie eine Welle ist auf dem Ozean und die ganze Zeit sich vorstellt, eine Welle zu sein. Dabei ist ja eine Welle nur etwas, was kommt und geht, und das Ziel von den Sufis ist, aus diesem Wellen-Bewusstsein in das Bewusstsein zu kommen, dass man eigentlich der Ozean ist, beziehungsweise das Wasser, und das Wasser ist Analogie für Gott oder die absolute Wirklichkeit. Und auf der anderen Seite ist es eine ethische Schule, eine Form des selbstlosen Handelns, die man da übt."

Das kommt mir bekannt vor. Die Verbundenheit mit dem großen Ganzen, mit den Mitmenschen und allen Wesen, das suchen auch Buddhisten in der Meditation. Auch im Judentum finden sich Parallelen, zum Beispiel in Praktiken der mystischen Kabbala-Tradition. So hat schon vor über 700 Jahren der sephardische Rabbiner Abraham Abulafia Atemübungen und die Konzentration auf den Körper gelehrt. Neuere jüdische Bewegungen bringen die alten Gebete der Tora mit Achtsamkeitsübungen und Yoga zusammen. Ist es also für mich als Christin letztlich egal, mit wem ich meditiere? Oder für einen Atheisten, der nicht an etwas Göttliches glaubt?

Atem verbindet uns mit allem, was lebt

"Ich denke, für den Atheisten, der jetzt mit Gott nicht so viel anfangen kann, ist es die Einheit mit dem Leben oder die Einheit mit allen Lebewesen, das Essenzielle, was uns alle verbindet", sagt Harald Piron. "Da ist der Atem erstmal das Symbol dafür, weil wir ja alle die gleiche Luft atmen, in der gleichen Atmosphäre leben, um die Erde herum. Und ob wir es wollen oder nicht, wir atmen mit den Menschen, auch denen, die wir nicht so gerne haben, dieselbe Luft, wir sind alle miteinander verbunden. Und diese Einheitserfahrung macht auch jeder, ob er jetzt gläubig ist oder nicht. Die Atmung ist jenseits von Religion. Und die Atmung führt auf jeden Fall zu diesem Seins-Zustand der Einheit hin."

Als Verhaltenstherapeut arbeitet Harald Piron auch mit Meditations- und Achtsamkeitsübungen. "Achtsamkeit", eine Vokabel, die so inflationär benutzt wird, dass ich mir ihre Bedeutung erst wieder klar machen muss: Es geht um bewusste Wahrnehmung, um Aufmerksamkeit und Präsenz im Inneren und nach außen. Die Patienten werden angeleitet, zu beobachten, was sie und wie sie erleben, fühlen oder handeln.

"Und in diesem Raum des Bewusstseins können sie die Gedanken beobachten, wie sie kommen, wie sie gehen", sagt Piron. "Dadurch machen sie die Erfahrung, dass sie den Gedanken nicht ausgeliefert sind. Es gibt auch Hilfen, wie zum Beispiel: das innere Kopfkino besuchen – dass sie sich vorstellen, in ihrem eigenen Kopfkino Platz zu nehmen, und wenn dann die Gedanken in Übergröße erscheinen auf der Leinwand, kann man sie instruieren, in einer weiteren Sitzreihe nach hinten Platz zu nehmen, und dann haben sie einen größeren Abstand zur Leinwand, und vielleicht geht der Film dann auch in eine andere Richtung, dass dann mehr positive Filme entstehen. Später brauchen sie dann die Bilder nicht mehr. Dann hilft einfach die Atmung. Die Achtsamkeits-Atmung oder konzentrative Atmung."

Ein Eisenring löst sich vom Herzen

"Ich schenk mal Tee nach", sagt Bertram Dickerhof. "Man sollte mehr trinken und weniger reden." Wir sitzen in der Küche des Jesuitenpaters im Ashram Jesu, einer – wie sie sich selbst nennt – "christlichen Lebensschule" in einer alten Mühle nahe Limburg.

"Ich hab ja hinduistische Meditation praktiziert", erzählt Dickerhof. "Das beginnt mit Atemkontrolle, und dann kriegt man ein Chakra und ein Mantra, und ich weiß noch, ich saß am Ganges und dachte: Ich hab die Schnauze so voll von diesen – ja, Sie wollen es dann gut machen. Das ist schon der Anfang vom Untergang der Meditation, da irgendwas machen zu wollen. Sie müssen geschehen lassen, was geschieht. Und Ihre Unruhe oder Ihre Langeweile oder Ihre Angst, wenn sich das öffnet auf Gott hin, dann öffnet sich's auf Gott hin. Aber machen können Sie gar nichts."

Mediation ist der Kern der Lebensschule "Ashram Jesu". Bertram Dickerhof berichtet von einem Bekehrungserlebnis in Indien. Als junger Mann besuchte er dort einen Ashram mitten in der Einöde:

"Es gab wenig Struktur, ich war mir weitgehend selbst überlassen, es gab natürlich keinen Strom, keine Zeitung, kein Fernsehen. Und dann saß ich da ganz oft und habe meditiert. Und da hatte ich ein Erlebnis, dass sich ein Eisenring um mein Herz löste, und das war natürlich von großer Freude begleitet, und dann dachte ich: Hier bleibe ich! Alles wird jetzt prima, jetzt lebe ich im Glück, brauche nichts mehr – aber da war keine Rede davon."

Eine Methode gibt es nicht

Auf die Begeisterung, so erzählt Bertram Dickerhof, folgte die Ernüchterung. Den Glücksmoment festzuhalten, das funktionierte nicht. Also zurück in die nüchterne Realität. Und zurück in die Meditation: "Bis dann eines Tages – das kann ich immer so schlecht beschreiben, 'gingen mir die Augen auf', würde das wahrscheinlich in der Bibel heißen. Und ich sah, dass die Welt von Gott erfüllt ist. Alles, also: alles. Ja, so war das."

"Die Welt von Gott erfüllt": Ich muss bei diesen Worten daran denken, wie die Sufis den Menschen als Welle sehen und Gott als Ozean, zu dem die Welle gehört. Das ist einleuchtend, verständlich, greifbar. Aber wie komme ich dahin, dieses Wissen in Erfahrung umzuwandeln?

"Sie wollen jetzt die Methode wissen, aber es gibt keine Methode", sagt Dickerhof. "In diesem Ashram, in dem es ja keine Ablenkung gab, da war einfach nichts. Dieses Augenaufgehen und Sehen, dass Gott in allem lebt oder alles von Gott erfüllt ist – die Kehrseite ist: auf sich selber zurückgeworfen sein und das durchleben zu müssen."

Die Dinge so sehen, wie sie sind. Oder, wie es auf einer Postkarte des Ashram steht: "Verweilen in der Wahrnehmung dessen, was ich von mir hier und jetzt merke. Achtsam, gelassen, liebevoll." Das ist der Weg der Meditation im "Ashram Jesu". Das klingt einfach, ist aber schwer. Hier gibt es keine Rezitation, keinen Gesang, keine zugespielte Musik, nur eine Klangschale am Anfang und am Ende der Meditation.

45 Minuten sitzen – und schauen, was passiert

Wer im "Ashram Jesu" einen Kurs mitmacht oder einen so genannten Ashramtag besucht, meditiert in der Regel viermal am Tag 45 Minuten im Sitzen. Zunächst wird die Aufmerksamkeit, für Anfänger auch angeleitet, auf den Körper gerichtet, auf die Beine, Arme, den Rücken und auf den ein- und ausströmenden Atem. Dann sind die Meditierenden angehalten, einfach und in Stille zu beobachten, was passiert.

45 Minuten Sitzen, das ist körperlich kein großes Problem für mich. Ich sitze bequem auf einem Meditationshocker, nichts tut weh. Aber die Gedanken haben hier wieder leichtes Spiel.

Nichts hindert sie daran, die Regie zu übernehmen. Es sei denn, ich nehme den Platz im Gedankenkino ein, nehme das, was kommt, wahr, ohne daran zu kleben, ohne zu analysieren, ohne mich auf innere Gespräche einzulassen – und komme immer wieder zurück in die Gegenwart, in den Atem.

Diese Methode hat buddhistsche Wurzeln und heißt Vipassana-Meditation. Trotzdem ist der Ashram Jesu ein christlicher Ort. In der Mitte des großen Meditationsraumes unter dem Dach liegt ein Kreuz, daneben eine Schale mit Weihrauch.

"Natürlich habe ich als Ordensfrau immer meditiert, mit einer sehr einfachen Form des Jesus-Gebetes", sagt Petra Maria Hothum, die den Ashram Jesu zusammen mit Bertram Dickerhof leitet. "Das habe ich sehr intensiv betrieben und hatte damals die Vorstellung, das würde immer meine Weise des Meditierens bleiben."

Sich selbst besuchen wie einen Freund

Als Hothum zum ersten Mal mit dieser einfach verweilenden Form der Meditation in Kontakt kam, war sie fasziniert – und skeptisch. Als katholische Ordensschwester wollte sie sich anfangs nicht so recht lösen von dem vertrauten Jesusgebet, auch "Herzensgebet" genannt. Eine Tradition aus der Ostkirche, bei der der Name Jesu meditiert wird.

"Und dann ging das los, dass Bertram die Meditation anleitete, und ich merkte, dass ich das gar nicht so wollte", erinnert sie sich. "Insgeheim bin ich immer wieder zurück zu meinem Jesusgebet gewandert. Und eigentlich habe ich erst zwei Jahre später überhaupt mehr von der Weise des Meditierens verstanden."

In der Sitzmeditation geht es darum, "sich selbst zu besuchen wie einen echten Freund, achtsam, gelassen und liebevoll hinzuhören auf die Bewegungen des eigenen Herzens und beim jeweils Vernommenen zu verweilen". So steht es auf der Internetseite des Ashram Jesu. "Buddhistisch ist das Vipassana-Meditation, christlich: Gebet, das zum Hören geworden ist." Die buddhistische Meditationspraxis dient einem tieferen Verständnis des christlichen Gebets.

"Jesus hat für uns eine zentrale Bedeutung", sagt Petra Maria Hothum, "aber eben nicht in dem Sinne, dass ich ihn möglichst oft ansprechen oder seinen Namen aussprechen muss, sondern, dass Jesus ein Hörender war, dass er auf den Willen des Vaters gehört hat."

Hören auf den Willen Gottes

Im Lukas-Evangelium heißt es: "Aber die Kunde von ihm breitete sich immer weiter aus, und es kam eine große Menge zusammen, zu hören und gesund zu werden von ihren Krankheiten. Er aber zog sich immer wieder zurück in die Wüste und betete."

"Und das ist das, was wir hier üben", sagt Hothum: "Hören. Hören auf den Willen Gottes, der sich in dem ausdrückt, was ich in meinem eigenen Inneren vorfinde, und wie der Weg damit weitergeht."

Im Ashram Jesu mache ich eine Entdeckung. Es gibt über den Tag verteilt nicht nur die Sitzmeditationen, sondern auch zwei Arten von Meditation in Bewegung. Die Geh-Meditation, wie sie auch im Zen-Buddhismus praktiziert wird. Dabei hebt man in aller Ruhe einen Fuß erst an, führt ihn langsam nach vorne, setzt ihn vor den anderen. Schritt für Schritt, langsam und aufmerksam. Ob in dem großen Meditationsraum unterm Dach oder draußen auf der Wiese, das Zeitlupen-Gehen rhythmisiert auf seine Weise. Und dann die aktivste Form der Meditation: die Arbeit, das Tun.

"Die Teilnehmer kochen mit, spülen, putzen, es wird alles untereinander aufgeteilt" sagt Petra Maria Hothum. "Es ist nicht einfach so: Jetzt krempeln wir die Ärmel hoch und arbeiten, sondern es ist für uns eine Weise zu meditieren. Wir nennen das auch Karma Yoga, Yoga des Handelns."

Meditieren beim Geschirrspülen

Das, was den Stress beim Arbeiten ausmache, sei oft nicht das, was es zu tun gebe, sondern das, was die Leute hineinlegen, sagt Hothum: "Sei es mein Erfolgsdruck oder umgekehrt, dass ich denke: Ah, jetzt muss ich hier eine Stunde arbeiten, das reiß ich jetzt mal runter, und dann habe ich Zeit für das Eigentliche. Dann bin ich auch nicht bei dem, was ich da tue, sondern eigentlich schon darüber hinaus. Hier habe ich manchmal vielleicht mehr die Chance, dass mir aufgeht: Wie arbeite ich denn eigentlich? Und dann an der einen oder anderen Stelle auch mal ein bisschen loslassen kann."

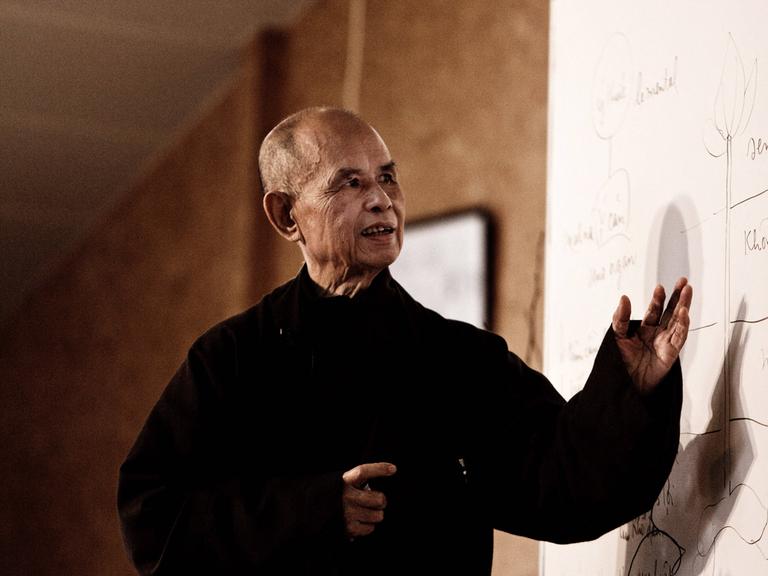

"Ihr solltet Meditation üben beim Gehen, Stehen, Liegen, Sitzen und Arbeiten, beim Händewaschen, Abspülen, Kehren und Teetrinken, im Gespräch mit Freunden und bei allem, was ihr tut." So formuliert es der vietnamesische Mönch und Schriftsteller Thich Nhat Hanh. "Wenn ihr abwascht, denkt ihr vielleicht an den Tee danach und versucht, es so schnell wie möglich hinter euch zu bringen, damit ihr euch setzen und Tee trinken könnt. Das bedeutet aber, dass ihr in der Zeit, wo ihr abwascht, nicht lebt. Wenn ihr abwascht, muss der Abwasch das Wichtigste in eurem Leben sein. Und wenn ihr Tee trinkt, dann muss das Teetrinken das Wichtigste auf der Welt sein."

Beim Abwaschen nur abwaschen, beim Tee trinken nur Tee trinken, beim Sitzen nur sitzen. Ob im Schweigen, mit Chanten oder Rezitieren, im Gehen oder Handeln – ich ahne, dass die Suche nach der passenden Form der Meditation eine Suche nach dem Prinzip von Versuch und Irrtum ist, aber auch eine Frage der Disziplin.

Egal, in welcher Religion oder Philosophie ich nach Meditationsformen suche: Es gilt offenbar für alle die alte Weisheit: "Der Weg ist das Ziel."

Das heißt: Auch wenn Erfolgs- und Wundergeschichten oder spirituelle Erfüllung auf sich warten lassen, trotzdem Weitermachen. Vielleicht so, wie Hilde Domin es in einem ihrer Gedichte ins Bild gebracht hat:

Nicht müde werden

sondern dem Wunder

leise

wie einem Vogel

die Hand hinhalten.

Die Sendung ist eine Wiederholung vom 17.11.2019.