Kulturelle Aneignung

Dürfen weiße Menschen Dreadlocks bzw. Locks oder Braids tragen oder nicht? Das ist eine der Fragen, die im Rahmen der Debatte um kulturelle Aneignung regelmäßig polarisieren. © picture alliance / Zoonar / Dasha Petrenko

Meine Kultur, deine Kultur, keine Kultur

Dürfen weiße Menschen Dreadlocks tragen oder Konzerne wie Adidas indigene Designs kopieren? Die Debatte um kulturelle Aneignung ist hoch emotional und polarisiert. Dabei gibt es keine Kultur ohne Aneignung. Aber wann und warum ist sie problematisch?

Darf man sich zu Karneval als "Indianer" verkleiden? Ist es okay, wenn weiße Musiker Reggae spielen oder multinationale Konzerne Webmuster von Indigenen kopieren? – An solchen Fragen entzündet sich die Diskussion über kulturelle Aneignung immer wieder aufs Neue.

Dabei zeigt sich: Bereits die Definition und Abgrenzung dessen, was mit kultureller Aneignung gemeint ist, ist hochkomplex und umstritten.

Inhalt

Was versteht man unter kultureller Aneignung?

Auch wenn der Begriff kulturelle Aneignung in aktuellen Debatten immer wieder fällt: Eine feststehende, allgemeingültige Definition des Begriffs gibt es nicht. Fasst man die Definition sehr weit, nutzt ihn eher neutral und beschreibend, geht es darum, dass eine Gruppe kulturelle Elemente einer anderen Gruppe übernimmt. Das hat es schon immer gegeben und ist erst einmal per se nicht negativ.

„Es gibt keine Kultur ohne Aneignung“, sagt etwa die Ethnologin Susanne Schröter. „Um es auf den Punkt zu bringen, ist die gesamte Menschheitsgeschichte eine Geschichte kultureller Aneignungen, ohne die es keine Entwicklung gegeben hätte.“ Mit anderen Worten: Kultur ist nie ein statischer, abgeschlossener Zustand, zu ihr gehört schon immer Austausch, Transfer und Aneignung.

Gut nachvollziehen lässt sich das am Beispiel der Popkultur, die maßgeblich von Kopieren, Zweckentfremden und Sampling geprägt ist. „Popkultur ohne kulturelle Aneignung gibt es nicht, denn alles, was davor stattfindet, ist Volkskultur“, stellt diesbezüglich der Kulturanthropologe Julian Warner fest.

Eine negative Bedeutung erhält der Begriff kulturelle Aneignung dann erst im konkreten Kontext. Denn kulturelle Aneignung geschieht ja nicht im luftleeren Raum, sondern innerhalb gewisser Machtstrukturen. So unterscheidet etwa der Kommunikationswissenschaftler Richard A. Rogers vier Formen kultureller Aneignung:

Den Austausch – bei dem Kulturen, die in etwa über die gleiche Macht verfügen, Artefakte, Technologien, Wissen et cetera untereinander austauschen.

Die Dominanz – bei der sich eine unterworfene oder untergeordnete Kultur Symbole, Vorstellungen, Ideen et cetera einer dominanten Kultur zu eigen macht, sich also assimiliert beziehungsweise integriert.

Die Ausnutzung – bei der sich die dominante Kultur Elemente einer untergeordneten Kultur aneignet und dadurch entwertet, abwertet oder monetarisiert, ohne die untergeordnete Kultur zu beteiligen.

Die Transkulturation – bei der sich Elemente verschiedener Kulturen vermischen und nicht mehr festgestellt werden kann, aus welcher Kultur sie ursprünglich stammen.

Wann gilt kulturelle Aneignung als problematisch?

Kulturelle Aneignung vollzieht sich häufig innerhalb asymmetrischer Macht- und Herrschaftsstrukturen, in denen kein Austausch auf Augenhöhe stattfinden kann. Bestimmt werden diese Machtstrukturen von Hegemonien, Kolonialismus, Benachteiligung und Rassismus. Als problematisch wird kulturelle Aneignung dann gesehen, wenn sie die strukturelle Benachteiligung, rassistische Diskriminierung und kapitalistische Ausbeutung aus diesen Machtstrukturen reproduziert.

Hier setzt die bekannte Definition der afroamerikanischen Autorin Maisha Z. Johnson an: Kulturelle Aneignung liegt demnach vor, wenn eine Gruppe kulturelle Elemente einer anderen Gruppe übernimmt, die sie strukturell unterdrückt oder unterdrückt hat.

Kritisiert wird in diesem Zusammenhang unter anderem ökonomische Ausbeutung, der Verlust von Symbolwerten, die Verfestigung kolonialer und rassistischer Stereotypen sowie fehlender Respekt vor und mangelnde Wertschätzung für die Ursprungskultur. Ein weiterer zentraler Kritikpunkt ist, dass die dominante Kultur kulturelle Elemente einer marginalisierten Gruppe übernimmt, ohne die damit verbundenen negativen Erfahrungen wie Rassismus oder Diskriminierung teilen zu müssen.

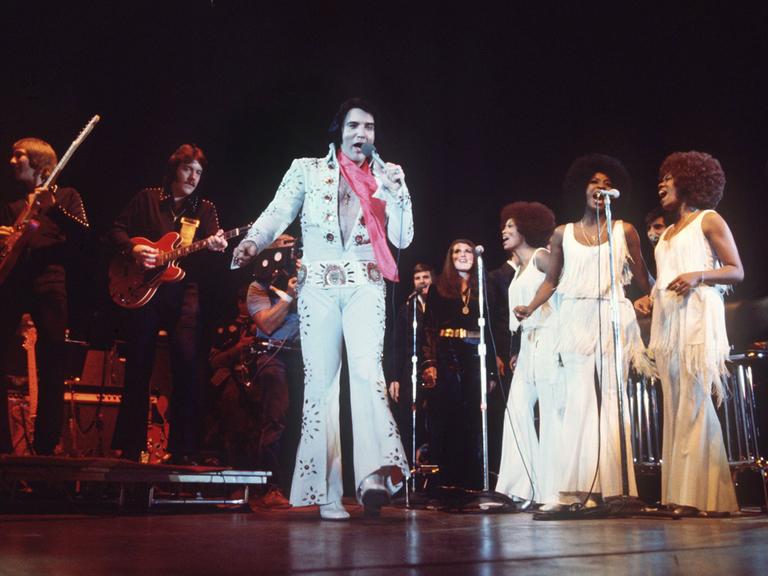

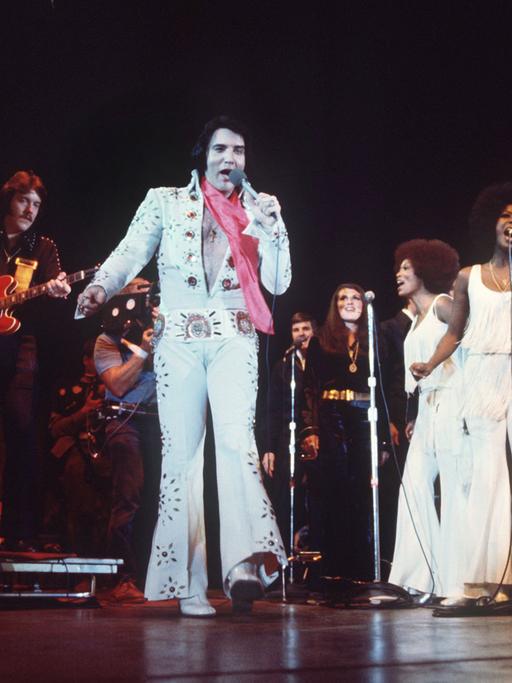

Oft genannte Beispiele sind die Übernahme von Frisuren mit kulturellem und politischem Symbolwert wie Dreadlocks und Cornrows durch weiße Menschen oder die Aneignung von Musikstilen wie Blues, Jazz, Rock 'n' Roll oder Hip-Hop. Die Musik, die historisch Ausdruck schwarzen Widerstands war, verliere ihre ursprüngliche politische Bedeutung, wenn sie unkritisch von der Mehrheitsgesellschaft übernommen und konsumiert werde, lautet eines der Argumente.

Ein weiteres ist die ökonomische Ausbeutung: Weiße Künstler, zum Beispiel Elvis Presley, wurden durch das Aufgreifen afroamerikanischer musikalischer Impulse berühmt und reich, während die ursprünglichen Schöpfer und ihre Communitys oft unsichtbar blieben und finanziell nicht profitierten.

Als ähnlich kapitalistisch und rassistisch problematisch gilt, wenn beispielsweise Disney aus einer Geschichte über koloniale Verbrechen wie Pocahontas eine Liebesgeschichte macht, die massentauglich vermarktet werden kann. Oder wenn multinationale Konzerne wie Adidas indigene Designs, etwa von Sandalen, kopieren, um damit Gewinne zu erzielen – an denen die Indigenen nicht beteiligt werden.

Kritisiert wird auch, dass im Zuge kultureller Aneignung oftmals Stereotypen reproduziert oder eurozentrische, kolonialistische Perspektiven verfestigt werden. Dazu zählt etwa die unkritische Ausstellung kolonialer Beutekunst wie der Benin-Bronzen oder das ungefragte und uninformierte Sprechen für Menschen mit anderem kulturellen Hintergrund; wenn zum Beispiel in der Kopftuchdebatte medial nur über muslimische Frauen gesprochen wird, statt mit ihnen.

Als klares Tabu und rassistische Praxis gilt inzwischen das Blackfacing, also das Schwärzen des Gesichts als „Verkleidung“. Kontrovers diskutiert wird dagegen das Tragen von "Indianerkostümen" zu Karneval oder die Darstellung indigener Völker bei den Karl-May-Spielen, da dies rassistische Stereotype reproduziert, was für indigene Völker verletzend sein kann.

Welche Kritik gibt es an der Debatte um kulturelle Aneignung?

Es ist gut, dass asymmetrische, oftmals historisch tradierte Machtstrukturen und Rassismus thematisiert werden.

Kritiker befürchten jedoch, dass die Debatte über kulturelle Aneignung einem problematischen Kulturverständnis Vorschub leistet: Nämlich der Vorstellung, Kultur sei etwas Statisches, Unveränderliches und in sich Geschlossenes. Denn diese Sicht sei falsch, betonen Kulturwissenschaftler. Sie betrachten Kulturen als etwas, das durch Aneignung, Transfer, Austausch und Vermischung überhaupt erst entsteht. Der Schriftsteller Jens Balzer weist in diesem Zusammenhang darauf hin, dass die historische Suche nach einer „Trennlinie zwischen der einen oder der anderen Kultur“ letztlich zeigt, dass es diese Linie „gar nicht gibt".

Die Debatte um kulturelle Aneignung fördere eine Fiktion einer „authentischen Kultur“, fürchtet die Ethnologin Susanne Schröter. Vor „Besitzdenken der Kultur“ warnt in diesem Zusammenhang auch der Kultur- und Literaturwissenschaftler Martin Puchner von der Harvard University und spricht von einem "neuen Essentialismus", der im Namen der „Wahrung der Vielfalt“ etabliert werde. Wenn zu stark auf kulturelle Identität bestanden werde, könne das sogar in ein "völkisches Begriffsdenken" münden, wie Balzer unter Verweis auf den Soziologen Paul Gilroy betont.

Eine zu rigide Kritik an kultureller Aneignung birgt somit die Gefahr, ungewollt anschlussfähig für völkische Narrative wie den rechten Ethnopluralismus zu werden. Dieser behauptet, dass es ganz klar getrennten Kulturen gibt und jeder Austausch zwischen ihnen im Prinzip schlecht ist. Auch wenn die Debatte um kulturelle Aneignung von ihrer Intention keine Schnittmenge mit ethnopluralistischen Gedanken hat, warnen Kritiker vor diesem Hintergrund vor einem zu starren und homogenen Kultur- und Identitätsverständnis.

Das könnte unbeabsichtigt die Trennung von Kulturen befördern. Denn eine übermäßige "Verbotsrede" oder "Cancel-Culture" im Kontext der kulturellen Aneignung könnte dazu führen, dass Menschen aus Angst vor Fehlern oder Missverständnissen sich auf das "vermeintlich Eigene" zurückziehen.

Eine verbietende und essenzialistische Debattenkultur stellt nach Ansicht der Kritiker zudem eine Gefahr für die künstlerische Freiheit und Kreativität dar. Wenn Künstler davor zurückschrecken, sich mit anderen Kulturen und deren Ausdrucksformen auseinanderzusetzen, etwa aus Angst einen Fehler zu machen oder gecancelt zu werden, könnte der seit Jahrhunderten herrschende kreative Austausch zwischen Kulturen gehemmt werden.

Einige Kritiker wie etwa Balzer empfinden die Debatte zudem als wunderbares Ablenkungsmanöver von dringenderen Problemen wie rassistischen Morden, einer Klimakatastrophe, Kriegen, Ausbeutung, Ungerechtigkeit. Der Kulturanthropologe und Künstler Julian Warner sieht sie als "Ersatzhandlungen" für "tatsächliche Verteilungskämpfe". Die Fokussierung auf "Haare, Kleidung oder Musik" habe wenig bis nichts mit der Bekämpfung von Rassismus zu tun, merkt auch der Autor Hasnain Kazim an.

Onlinetext: Wulf Wilde