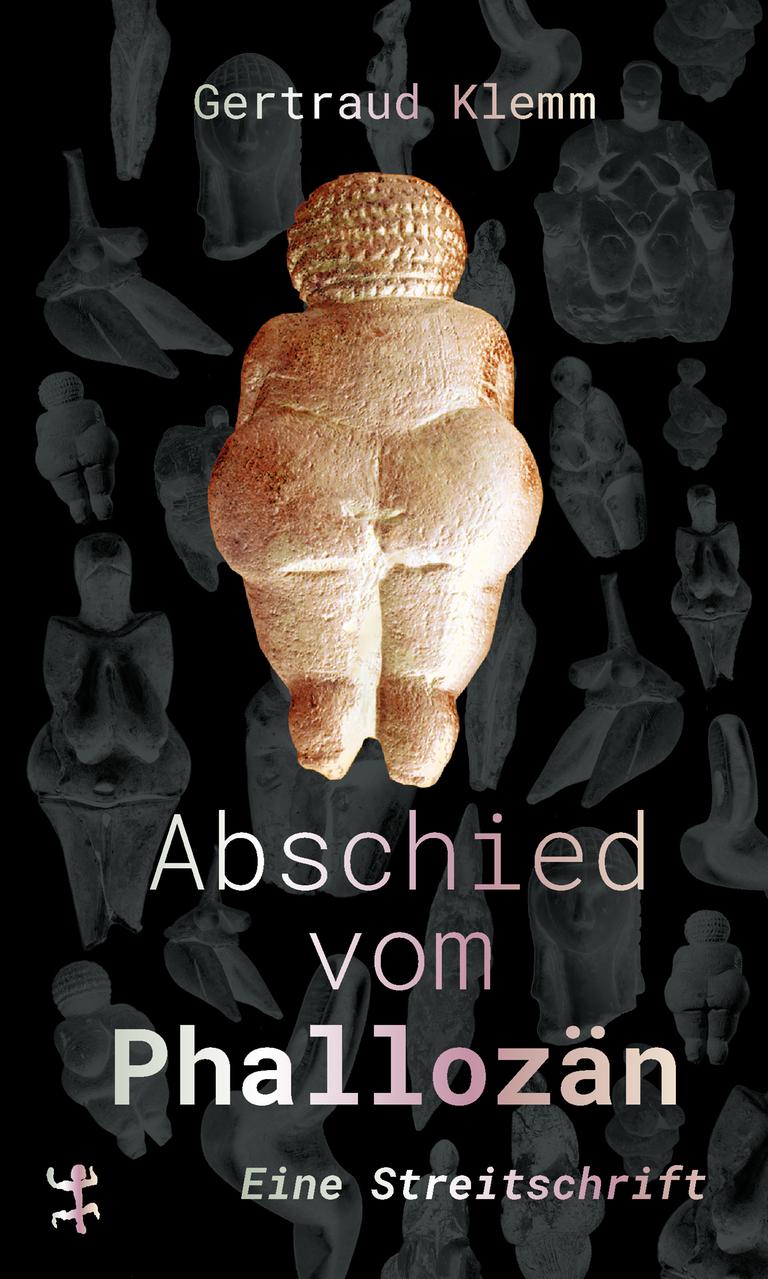

„Der Feminismus-Diskurs ist ein Angstraum geworden“, stellt die österreichische Schriftstellerin Gertraud Klemm in ihrer Streitschrift „Abschied vom Phallozän“ fest. Viele hätten Angst, das Falsche zu sagen und dann in einem digitalen Shitstorm unterzugehen.

Klemm kennt das aus eigener Erfahrung. Wütende Attacken aus dem Netz hatten dazu geführt, dass der Leykam Verlag einen Beitrag der bekannten Feministin aus der für September geplanten Anthologie „Das Pen!smuseum“ wieder entfernte. Klemm sei eine transfeindfeindliche TERF, weil sie nicht bereit sei, den Begriff „Frau“ zu entsorgen, so erscholl es aus der feministischen Community.

Dahinter stecken geschlechtsidentitäre Auseinandersetzungen, die kaum noch vermittelbar sind, einschließlich ihrer Begriffskreationen. Wer weiß schon, dass das Akronym TERF „trans-exkludierende radikale Feministin“ bedeutet?

Klemm will mehr „matriarchale Inspiration"

Klar ist jedoch: Gertraud Klemm lässt sich ganz offensichtlich nicht einschüchtern. In „Abschied vom Phallozän“ steht zwar, wie der Titel schon nahelegt, die Forderung nach einer Abschaffung des Patriarchats im Vordergrund, verbunden mit einem Plädoyer für mehr „matriarchale Inspiration“. Aber sie lässt keinen Zweifel daran, dass dieser Kampf gegen die patriarchale Dominanz mit einem zerstrittenen Feminismus nicht zu machen ist.

Die Verächtlichmachung der heteronormativ angepasst lebenden, vielleicht sogar bildungsfernen Frauen, die nicht am Diskurs teilnehmen können oder wollen, weil sie nicht das Vokabular noch die Theorie beherrschen (…), ist nicht nur zutiefst klassistisch; sie ist auch demokratiepolitisch fatal. Denn die überwältigende Mehrheit der Frauen fühlt sich in dem ihrem biologischen Geschlecht grundsätzlich wohl (wären da nicht Patriarchat und Sexismus), begehrt (überwiegend) Männer als Sexualpartner und stellt damit die vorherrschende soziale Norm nicht infrage.

Den Feminismus erden

Klemm will also den Feminismus wieder erden – durch Aufklärung, Bildung und einen mutigen politischen Aktivismus, der wieder mehr außerhalb der digitalen Medien agiert und sich darauf konzentriert, gesellschaftliches Zusammenleben anders zu denken.

In mehreren Kapiteln dekliniert sie noch einmal durch, was ihrer Meinung nach das Patriarchat, Hand in Hand mit dem Kapitalismus und den großen monotheistischen Religionen, in jahrhundertelanger Herrschaft angerichtet hat: Die Auf- und Abwertung von Menschen anhand von Herkunft und Hautfarbe, der Missbrauch von Frauen und ihrer Reproduktionskraft, die Kolonisierung ganzer Kontinente mit vielen Millionen Todesopfern und versklavten Menschen, die rücksichtslose Ausbeutung der Natur. Eine „humanistische Pleite“ konstatiert Klemm, die immer bedrohlichere Formen annehme.

Dass das „phallokratische Weltbild“, wie sie schreibt, alle gesellschaftlichen Bereiche durchzieht, hat Klemm auch schon in früheren Texten beschrieben und ist keine besonders neue Erkenntnis. Auch passieren ihr immer mal wieder Entgleisungen, wenn sie zum Beispiel im Kontext beklagter Geschichtslosigkeit von Frauen gegen den männlichen Geniebegriff austeilt. Wer genauer recherchiere, so schreibt sie, finde heraus, dass Picasso „ein misogyner Psychopath“ und Einstein „ein gar nicht so geniales Arschloch“ gewesen seien. Bekanntlich ist es immer eine heikle Sache, Persönlichkeit und Werk in eins zu setzen.

Matriarchate sind keine umgekehrten Patriarchate

Aber wichtiger ist, was Klemm dem entgegensetzt. Ihr Blick richtet sich auf matriarchal oder matrilinear organisierte Gemeinschaften in der Historie wie in der Gegenwart. Matriarchate, so stellt sie klar, seien keineswegs umgekehrte Patriarchate.

Als Beispiele nennt sie Matriarchate, wie man sie noch vereinzelt und in Kleinformat auf dem amerikanischen Kontinent finden könne - geprägt unter anderem durch Subsistenzwirtschaft, Gemeinschaftsprojekte, herrschaftsfreie Religionsausübung, eine ökologisch sinnvolle Kreislaufwirtschaft – und vor allen Dingen eine andere Sozialstruktur.

Der vielleicht größte Unterschied zwischen patriarchaler und matriarchaler Lebensweise ist die Clanstruktur, in der Kinder bei ihren Müttern im Matriclan bleiben und von allen Clanmitgliedern gemeinsam aufgezogen werden. (…) Frauen haben so in jeder Lebensphase eine bedingungslose, ökonomische Sicherheit. Liebesbeziehungen werden außerhalb des Clans geführt, und die biologische Vaterschaft ist so irrelevant, dass es den Begriff Vater meist nicht gibt.

Klemm fordert alternative Denkmodelle

Sagen wir es so: Diese „Schubumkehr“ zum Matriarchat, wie Klemm an einer Stelle schreibt, ist in unseren hochkomplexen, kapitalistisch durchstrukturierten Gesellschaften schwer vermittelbar. Gertraud Klemm weiß das. Andererseits sind alternative Denkmodelle durchaus angebracht angesichts kulminierender Probleme.

Dazu zählt die Autorin das zunehmend brüchiger werdende Konstrukt der Kleinfamilie als Keimzelle des Patriarchats, wie sie schreibt, mit Folgeerscheinungen wie Vereinzelung und Vereinsamung der Menschen. Auch habe die weltweit grassierende ökonomische und sexuelle Ausbeutung von und Gewaltanwendung gegen Frauen keineswegs nachgelassen.

Männlich dominierte Herrschaft spitzt sich zu

Eine mittlerweile für den ganzen Planeten gefährliche Verantwortungslosigkeit, Kriegstreiberei und Unberechenbarkeit männlich dominierter Herrschaft spitze sich immer weiter zu. Das Patriarchat sei nicht naturgegeben, sondern eine menschengemachte Konstruktion, so die Feministin, also könne sie auch wieder demontiert werden.

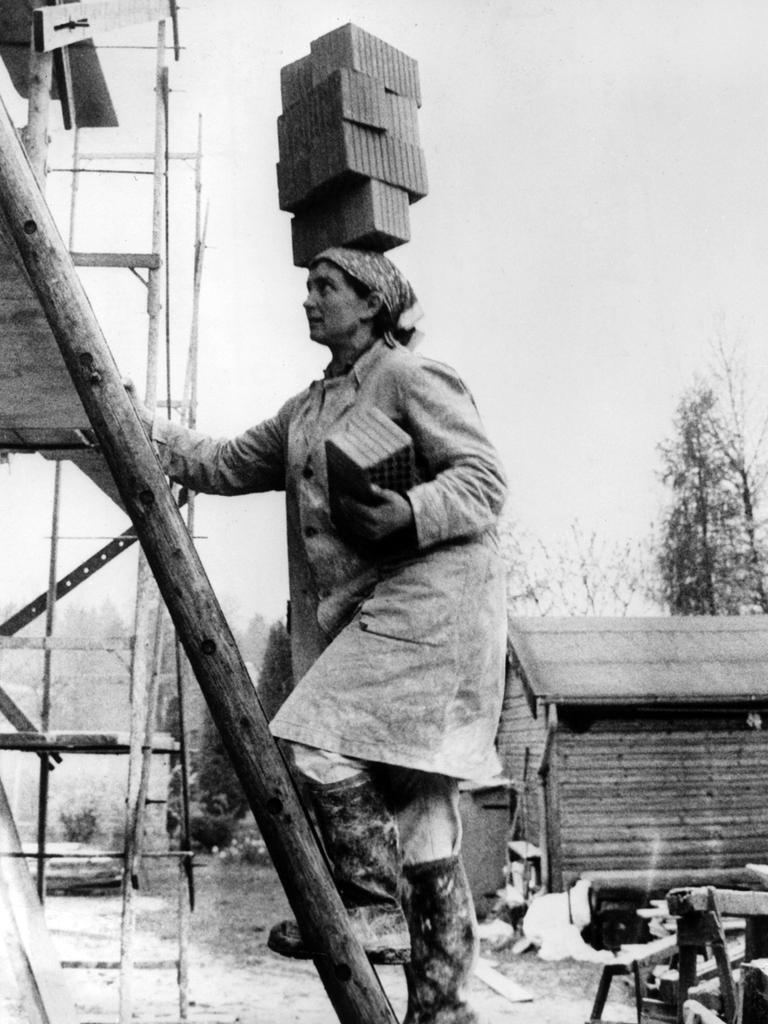

Notwendig seien jetzt zunächst „interdisziplinäre, mutige Denkschulen“ für eine „postpatriarchale Analyse“ durch einen Feminismus, der „wieder die Gummistiefel anzieht“ und mehrheitstaugliche Forderungen stellt, heißt es am Schluss von Gertraud Klemms diskussionswürdiger Streitschrift.