Boykott wegen Israel

Die israelische Sängerin Yuval Raphael wurde beim ESC 2025 Zweite. Sie ist Überlebende des Massakers der Terrororganisation Hamas am 7. Oktober 2023. Während ihres Auftrittes kam es zu Störungen durch Protestaktionen © picture alliance / dpa / Jens Büttner

Das politische Gezerre um den ESC

Israel darf am Eurovision Song Contest 2026 in Wien teilnehmen. Das hat die Europäische Rundfunkunion (EBU) entschieden. Mehrere andere Länder wollen den Musikwettbewerb nun boykottieren. Wie politisch ist der Wettbewerb geworden?

Der ESC 2026 in Wien wird wohl mit Israel, aber ohne Spanien, Irland, Slowenien und die Niederlande stattfinden. Die Länder hatten den Ausschluss Israels gefordert. Hintergrund ist Israels Vorgehen im Gazastreifen nach dem Angriff der Hamas im Oktober 2023. Gastgeberland Österreich sowie Deutschland und die Schweiz hatten sich für eine Teilnahme Israels ausgesprochen.

Bei ihrem Treffen in Genf verzichtete die zuständige Europäische Rundfunkunion (EBU) auf eine Abstimmung über die Teilnahme Israels.

Die Entscheidung der EBU und die Folgen

Die EBU hatte schon im November neue Wettbewerbsregeln angekündigt, um den Konflikt zu entschärfen. Professionelle Jurys sollen künftig bereits in den Halbfinals mitstimmen und die Regeln für Werbekampagnen strenger werden.

Die in der EBU zusammengeschlossenen Rundfunkanstalten stimmten bei ihrer Versammlung am 4. Dezember nun offenbar mehrheitlich dafür, das Maßnahmenpaket als ausreichend einzustufen und nicht gesondert über eine Teilnahme Israels abzustimmen. Damit ist ein Ausschluss des Landes vom Tisch. Die EBU-Mitglieder hätten ihre "klare Unterstützung für Reformen zur Stärkung des Vertrauens und Schutz der Neutralität" ausgedrückt, erklärte die Rundfunkunion.

Spanien, das zu den sogenannten “Big Five”, den fünf großen Geldgeberländern des ESC gehört, kritisiert die Entscheidung besonders scharf. Der irische Sender RTÉ teilte mit, eine Beteiligung Irlands am ESC sei "angesichts des entsetzlichen Verlusts von Menschenleben in Gaza und der humanitären Krise dort" unzumutbar. Die Entscheidung zur Teilnahme Israels bestätigte, dass es sich nicht um einen Musikwettbewerb handele, sondern um ein Festival, das von geopolitischen Interessen dominiert werde. Irland, Spanien und weitere Länder wollen den Wettbewerb nun boykottieren.

Anders sieht es Deutschland, ebenfalls eines der “Big Five”-Länder. Die ARD stellte sich hinter die Entscheidung zu Israels Teilnahme. Die Mitglieder der EBU hätten mehrheitlich entschieden, dass "neue Maßnahmen zum Schutz und zur Wahrung der politischen Neutralität" des ESC umgesetzt würden. Zustimmung kam auch von Kulturstaatsminister Wolfram Weimer. Er hatte vor der Entscheidung gefordert, Deutschland solle nicht am ESC teilnehmen, falls Israel ausgeschlossen wird: „Israel gehört zum ESC. Ohne Israel darf es den Wettbewerb nicht geben“, so Weimer.

Klar ist: Der Wettbewerb 2026 in Wien wird anders sein als sonst – und die ESC-Gemeinschaft ist gespalten.

Israel und das „Coming-out“ des ESC mit Dana

Israel selbst hält an seiner Teilnahme fest. Präsident Izchak Herzog begrüßte die Entscheidung der EBU und bedankte sich zudem bei jenen, die sich für Israels Teilnahme starkgemacht hätten: “Diese Entscheidung zeigt Solidarität, Verbundenheit und Zusammenarbeit", so Herzog.

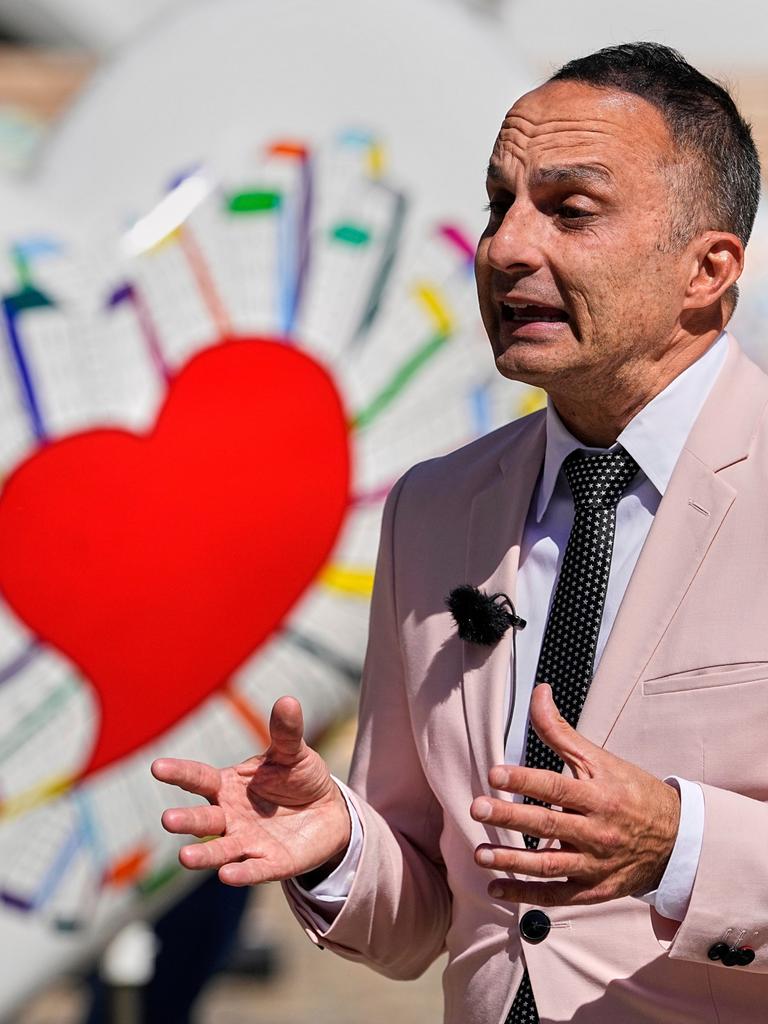

1973 war das Land erstmals beim Wettbewerb dabei – und in der Folge über die Jahrzehnte hinweg ziemlich erfolgreich. Dafür gibt es einige Gründe, sagt der Kurator und ESC-Fan Peter Rehberg.

Zum einen habe Israel den ESC von Anfang an als Instrument verstanden, um trotz seiner geografischen Randlage „die kulturelle Zugehörigkeit zu Europa zu zeigen“. Hinzu kommt eine unglaubliche Begeisterung für den Wettbewerb in Israel. Dort werde der ESC sehr gefeiert und popkulturell ernst genommen, so Rehberg. „Von daher sind eben auch ganz andere Stars oder auch eine andere Infrastruktur, vielleicht auch ein anderes Budget in den ESC geflossen.“

Die Geschichte des ESC wäre ohne Israel jedenfalls eine andere. Viermal gewann das Land den Wettbewerb. Unter anderem 1998, als die Transgender-Künstlerin Dana International mit ihrem bunten Vogelkostüm auf der Bühne stand. Aus Rehbergs Sicht so etwas wie „das offizielle Coming-out des ESC“. Dana und Israel sei es zu verdanken, dass es im öffentlich-rechtlichen Fernsehen „eine Plattform gibt, wo queere Kultur ganz selbstverständlich ihren Platz bekommt und auch ganz offen besprochen wird“. Seitdem ist die queere Fangemeinschaft beim ESC immer wichtiger geworden.

Pinkwashing-Vorwürfe und die queere Community

Unter Gender-Theoretikern und in der queeren Community wird die Rolle Israels bezüglich LGBTQIA+ beim ESC allerdings unterschiedlich bewertet. Während die einen den Verdienst Israels hervorheben, werfen andere dem Land Pinkwashing vor - also dass die Rechte von Lesben, Schwulen und Transgender nur als Vorwand benutzt werden, um eine eigentlich koloniale, militaristische Politik zu kaschieren.

Boykottaufrufe und politische Proteste gegen Israel sind nichts Neues in der Geschichte des ESC. Bereits beim diesjährigen Wettbewerb (2025) forderten Spanien und mehrere andere Länder, Israel auszuschließen. Außerdem unterschrieben mehr als 70 ehemalige ESC-Teilnehmende einen offenen Brief, in dem der Ausschluss des israelischen Senders KAN vom ESC gefordert wurde.

Die Unterzeichner verwiesen darauf, dass Russland nach seinem Angriff auf die Ukraine vom Wettbewerb ausgeschlossen wurde. "Wir akzeptieren diese Doppelmoral gegenüber Israel nicht", hieß es in dem Brief.

Beim ESC 2024 in Malmö demonstrierten Tausende Menschen, darunter auch die Klimaaktivistin Greta Thunberg, gegen Israels Vorgehen in Gaza. Das Motto der Proteste: "Schließt Israel von der Eurovision aus".

Auch 2019, als der ESC in Tel Aviv stattfand, habe es Proteste gegeben, erinnert sich Publizist Rehberg. „Die haben sich damals vor allen Dingen auf die Situation in der Westbank konzentriert.“

ESC: politisch oder einfach nur ein Gesangswettbewerb?

Eigentlich soll der ESC ein Gesangswettbewerb sein, bei dem Politik keine Rolle spielt: „Texte, Ansprachen und Gesten politischer Natur sind während des Contests untersagt“, heißt es in den Regularien.

Beispiele für politische Konflikte und Boykottaufrufe gibt es aber einige in der Geschichte des Gesangswettbewerbs. Da ist zum einen der Ausschluss Russlands aufgrund seines Angriffskriegs gegen die Ukraine.

Aber schon 1969 blieb Österreich dem Grand Prix fern, um gegen die Franco-Diktatur in Spanien zu protestieren. 1975 trat der Konflikt zwischen Griechenland und der Türkei offen zutage, als Griechenland dem Wettbewerb fernblieb und damit gegen den Einmarsch der Türkei auf Zypern demonstrierte. Ein Jahr später war Griechenland wieder beim Wettbewerb dabei – mit einem Lied, das die Besetzung Zyperns indirekt thematisierte. Dieses Mal boykottierte die Türkei den Grand Prix.

„Es gab immer wieder politische Konflikte und eben auch militärische Auseinandersetzungen, die dann ihre Spuren beim ESC hinterlassen haben“, so Rehberg. Weil verschiedene Nationen gegeneinander antreten, gehöre „das Politische unwillkürlich auch zur DNA des ESC dazu“.

Leila Knüppel, Isabelle Klein