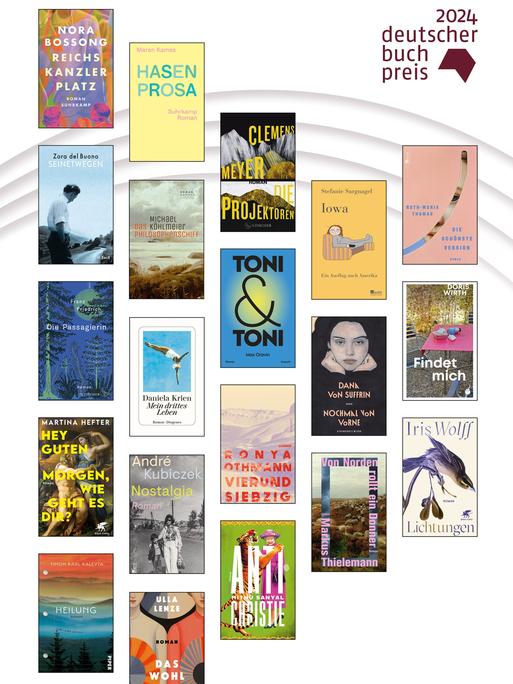

Buchpreis für "Die Holländerinnen"

Ausgezeichnet: Die Schweizer Autorin Dorothee Elmiger hat für „Die Holländerinnen“ den Deutschen Buchpreis bekommen. © picture alliance / dpa / Arne Dedert

Wild, furchtlos, eigenwillig

10:43 Minuten

Dorothee Elmiger hat mit „Die Holländerinnen“ einen furchtlosen Roman geschrieben, der auf die Eigenwilligkeit der Sprache und die Kraft der Literatur vertraut. Der Deutsche Buchpreis ist mehr als verdient.

Ein Roman also, der von einer Schriftstellerin erzählt, die mit einer Theatergruppe auf eine Recherchetour in den Dschungel von Panama aufbricht, auf den Spuren zweier holländischer Touristinnen, die dort unter unterklärten Umständen zu Tode gekommen sind – ein realer Fall aus dem Jahr 2014.

Und um es gleich noch ein bisschen komplizierter zu machen: Dorothee Elmigers „Die Holländerinnen“ handelt davon, wie diese Schriftstellerin von der Recherchereise im Rahmen einer Poetikvorlesung berichtet – und das immerzu in indirekter Rede. Das mag verkopft klingen, nach sehr viel Meta-Ebene. Und das ist auch ein Buch für den Kopf, weil es davon erzählt, wie und bis zu welcher Grenze man überhaupt erzählen kann.

Fundamentale Zweifel an der Sprache

Gleich zu Anfang ihrer Poetikvorlesung formuliert diese Schriftstellerin, die nicht unbedingt das Alter Ego der Autorin ist, ihren fundamentalen Zweifel an der Sprache, an den Möglichkeiten des Erzählens überhaupt. Ganz im Sinne von Hugo von Hofmannsthals berühmtem Chandos-Brief aus dem Jahr 1902, in dem der österreichische Schriftsteller seine Sprachkrise bildreich zum Ausdruck brachte: Die Worte zerfielen ihm im Mund wie modrige Pilze, schrieb er darin.

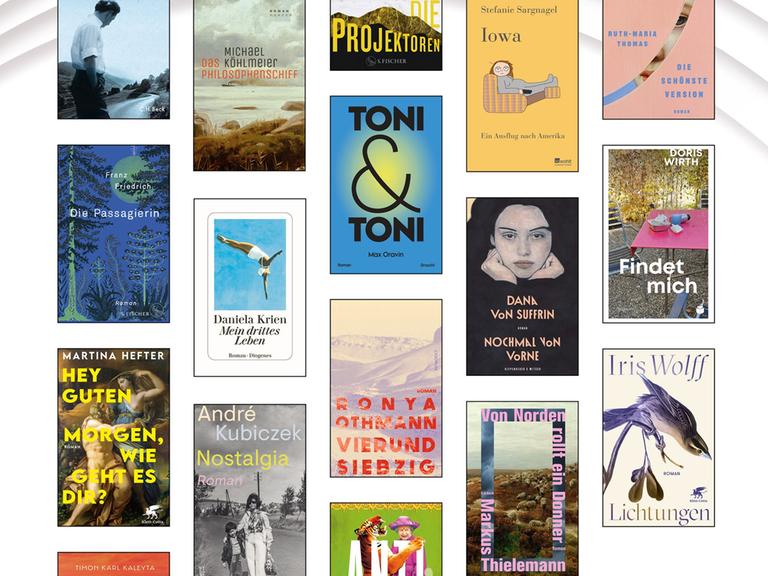

Walter Benjamin, den Dorothee Elmiger in ihrem mit dem Deutschen Buchpreis 2025 ausgezeichneten Roman verschiedentlich erwähnt, ist – ebenfalls im frühen 20. Jahrhundert, der Hochphase moderner Sprachskepsis – zu einem ganz ähnlichen Befund gekommen: den Menschen sei angesichts des rasanten, vor allem technischen Wandels ihrer Umwelt, angesichts auch des Ersten Weltkriegs, das Vermögen abhanden gekommen, die Welt in ein Verhältnis der Erfahrung zu sich zu setzen, was eben auch heißt, über sie zu erzählen.

Was macht nun Dorothee Elmiger respektive ihre Protagonistin ein Jahrhundert später mit einer ganz ähnlichen Krisenerfahrung? Sie erzählt! Und wie! Immerzu neue beunruhigende, irritierende Geschichten reihen sich in diesem Roman aneinander, Geschichten, die die Mitglieder der Theatergruppe miteinander teilen auf der Wanderung durch den Dschungel.

Das diffuse Unbehagen an der Gegenwart

„Die Holländerinnen“ ist also nicht nur ein Matroschka-puppenmäßig verschachtelter, sondern eben auch ein eminent politischer Roman. Es geht um das diffuse Unbehagen an der Gegenwart, an einer uns entgleitenden Welt. Das, worauf die These von der Dialektik der Aufklärung hindeutete, dieses Monströse, das sich gerade eben noch so in ein zivilisiertes Gewand hüllt, etwas, das wir derzeit vielleicht mehr denn je erahnen oder spüren, das macht dieser Roman geradezu körperlich erfahrbar. Und findet eindrückliche, im besten Sinne beunruhigende, irritierende Bilder für diese Ahnung.

Dorothee Elmiger, 1985 in der Schweiz geboren und seit einigen Jahren in New York lebend, schert sich nicht um vordergründige Leichtverständlichkeit, um Kommensurabilität, um einen gefälligen Slot. Sie hat mit „Die Holländerinnen“ einen wilden, einen furchtlosen Roman geschrieben, der auf die Eigenwilligkeit der Sprache, die Kraft der Literatur vertraut.

Dass die Jury des Deutschen Buchpreises diesem außergewöhnlichen Roman den Deutschen Buchpreis anvertraut, ist eine fantastische Entscheidung. Man kann diesem komplexen, aber kurzen Roman nur viele Leserinnen und Leser wünschen.