Digitalisierung

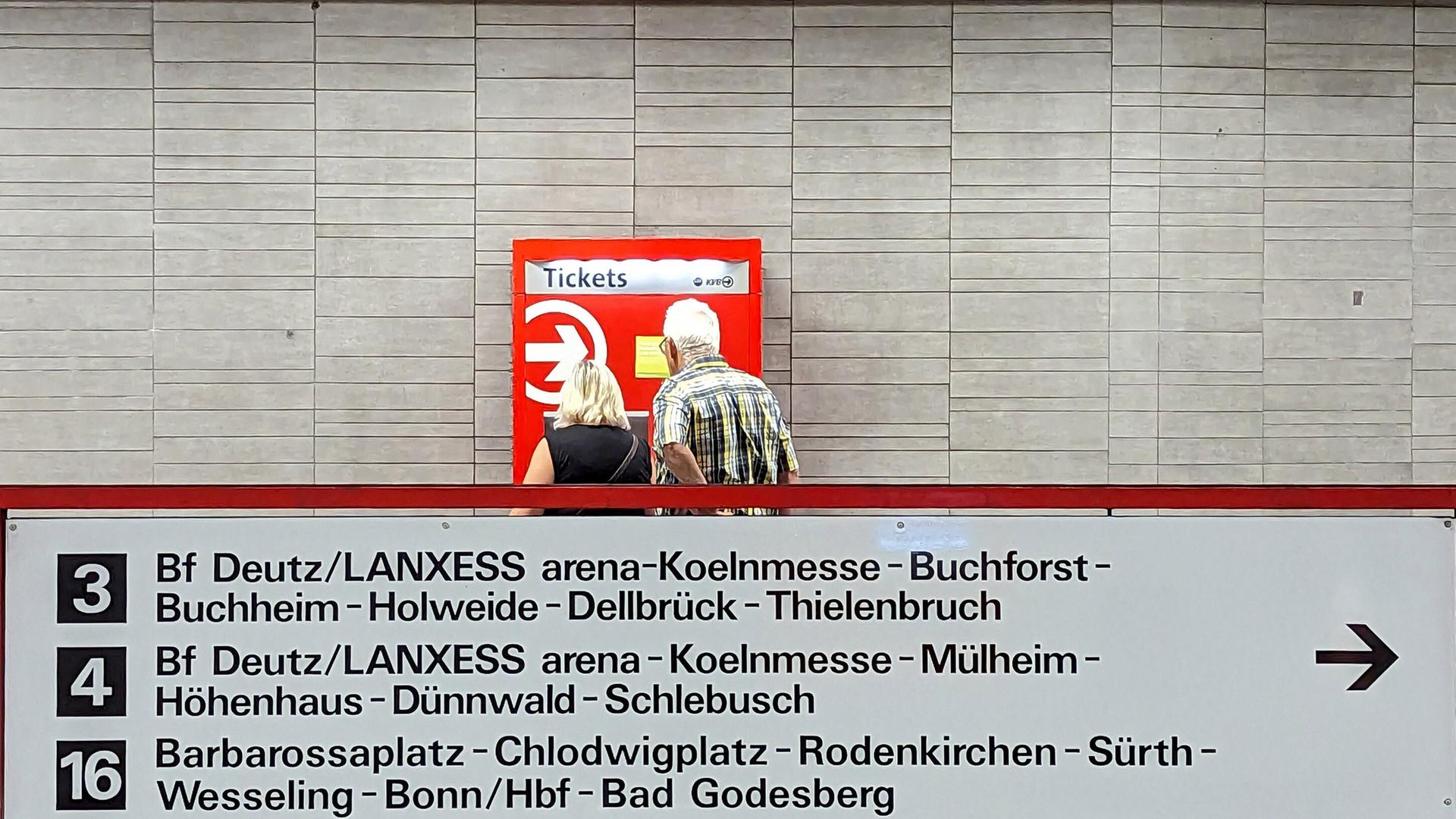

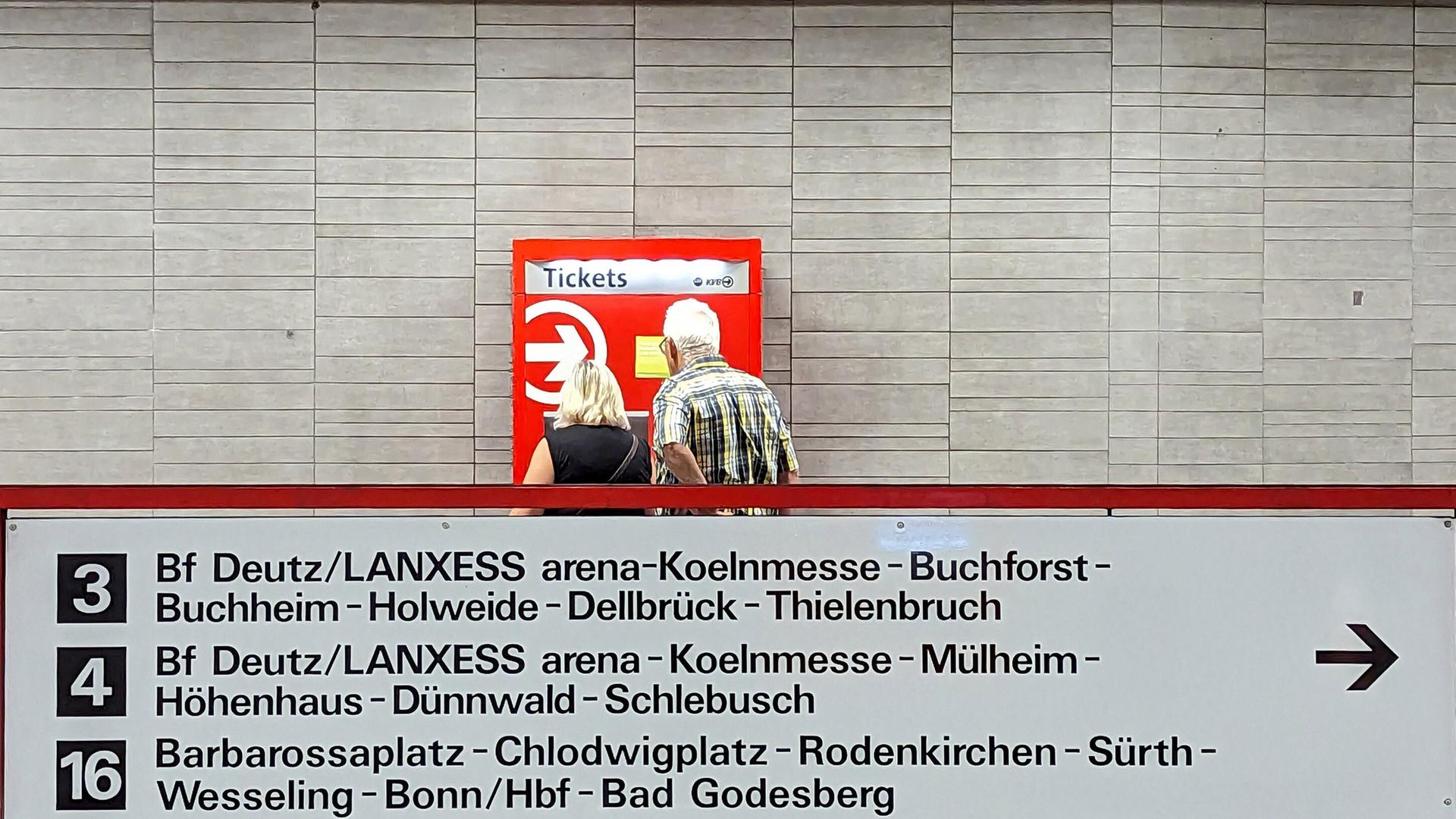

Anschluss ohne Ausschluss: Viele Bereiche der öffentlichen Mobilität sind mittlerweile durch digitale Angebote bestimmt © picture alliance / Maximilian Schönherr

Analog statt app-gehängt

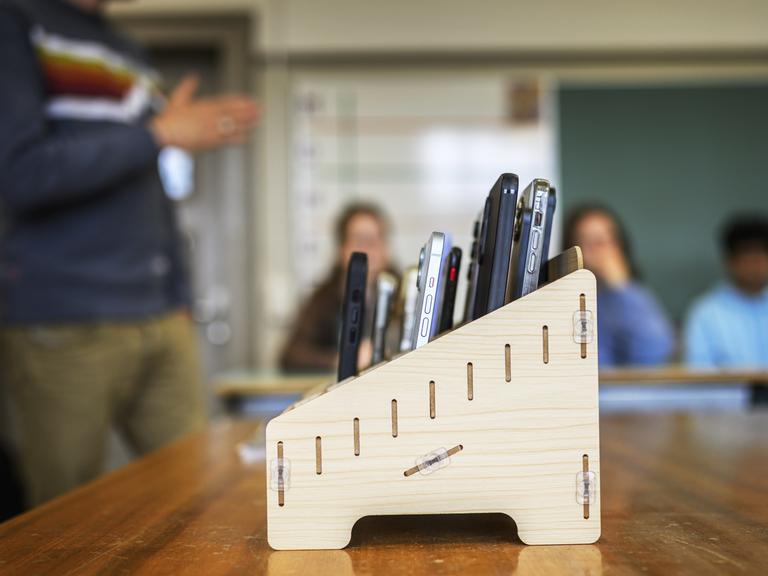

Bahncard – nur noch digital. Busticket – auch nur auf dem Handy. Wer kein Smartphone hat, wird von vielen Dienstleistungen ausgeschlossen. Kritikerinnen sprechen von Digitalzwang. Dagegen schützen soll ein Recht auf analoges Leben.

Manchmal muss es schnell gehen. Flink noch die Straßenbahn vom Kölner Dom erwischen und dann ab zum Heumarkt. Wo früher in der Tram ein Ticket gelöst werden konnte, ist man bald auf ein digitales Endgerät angewiesen. Die Automaten fallen weg. Die Kölner Verkehrsbetriebe sind mit dieser Entwicklung nicht allein. Die Deutsche Bahn stellte die meisten Bahncards seit dem vergangenen Jahr nur noch digital bereit. Das schließt Millionen Menschen aus - Datenschützer fordern deswegen ein Recht auf analoge Teilhabe.

Inhalt

Was versteht man unter Digitalzwang?

Immer mehr Dienstleistungen von Behörden und Unternehmen benötigen ein digitales Endgerät beziehungsweise setzen die Nutzung des Internets voraus. Die Netzphilosophin Leena Simon sieht darin einen „digitalen Zwang“. Dieser sei nicht gesetzlich verankert, aber existiere faktisch, wenn man am öffentlichen Leben teilnehmen wolle.

Datenschützer haben in einem Gutachten herausgestellt, dass es sich um Digitalzwang handelt, wenn „Menschen wegen des Fehlens einer analogen oder zumindest datensparsamen elektronischen Alternative zur Nutzung eigener Endgeräte und zur Registrierung bei Internetangeboten gezwungen sind“. Damit werde das Prinzip „digital first“ zu „digital only“. Das wiederum führe zum Ausschluss und der Diskriminierung von Menschen, die sich nicht an der Digitalisierung beteiligen können oder wollen.

Wenn „digital first“ zu „digital only“ wird

Zwar sinke in Deutschland die Zahl der Menschen, die offline leben, also keinen Internetzugang haben, doch Schätzungen zufolge sind es immer noch drei bis vier Millionen Menschen. Das sind vor allem Ältere, unter ihnen gibt es viele, die keinen Computer oder Smartphone haben.

Diese Menschen haben fast keine Wahl mehr, so Leena Simon, Autorin des Buches „Digitale Mündigkeit“. So seien etwa Terminvereinbarungen bei Behörden oder Fahrkartenkäufe ohne Smartphone erschwert oder teurer. Doch auch Menschen, die einen Internetzugang haben, aber ihre Daten nicht an große Techkonzerne geben wollen, werden von Dienstleistungen ausgeschlossen.

Was bedeutet analoge Teilhabe?

Analoge Teilhabe wird auch als Recht auf analoges Leben oder Freiheit vor Digitalzwang bezeichnet. Das heißt, Menschen sollen am gesellschaftlichen Leben teilnehmen und grundlegende Dienstleistungen in Anspruch nehmen können, ohne gezwungen zu sein, dafür digitale Mittel zu nutzen. Analoge Teilhabe bedeutet zudem, dass eine analoge oder zumindest datensparsame elektronische Alternative zur Verfügung stehen muss, wenn digitale Dienste angeboten werden, so das Netzwerk Datenschutzexpertise in ihrem 2024 vorgelegten Gutachten zum Thema "Digitalzwang".

Das zentrale Anliegen der analogen Teilhabe ist es, Ausschluss und Diskriminierung durch den Vorrang des Digitalen zu verhindern. Zentrale Elemente des Rechts auf analoges Leben sind somit die Wahlfreiheit und die Mündigkeit. Das betrifft sowohl Dienstleistungen, als auch die Bezahlung – ob in bar oder mit Karte.

Sich nicht nur auf die Technik verlassen

Das beinhaltet zudem die Option, sich gegen die Nutzung von Technik zu entscheiden. Außerdem darf kein faktischer Zwang entstehen, etwa indem Bürger nur noch online Termine bei Ämtern erhalten oder bestimmte Dienstleistungen oder Angebote ausschließlich per Smartphone nutzen können, unterstreicht die Netzphilosophin Leena Simon.

Simon verweist zudem auf einen weiteren Aspekt der „Only-digital“-Prinzips: „Technik kann immer ausfallen“, so die Philosophin der Initiative Digitalcourage. „In dem Moment, wo Technik ausfällt, braucht es eine Fallback-Option.“ Daher sei es nicht gut, sich nur auf Technik zu verlassen, „da sollte es immer eine analoge Alternative zu geben“.

Wie könnte ein Recht auf analoges Leben aussehen?

Ein Recht auf Analoges soll Menschen schützen, die nicht an der Digitalisierung teilnehmen wollen oder können, und sicherstellen, dass sie nicht von der gesellschaftlichen Teilhabe ausgeschlossen werden. Dieses Recht würde sich aus verfassungsrechtlichen Prinzipien, Schutzbestimmungen und Anforderungen an die Grundversorgung zusammensetzen.

Das Recht auf analoges Leben lässt sich aus bestehenden Grundrechten wie dem allgemeinen Persönlichkeitsrecht, dem Gleichheitsgebot und dem Sozialstaatsprinzip ableiten, so das Netzwerk Datenschutzexpertise. Es würde die Wahlfreiheit schützen, digitale Angebote abzulehnen, ohne dadurch von öffentlichen Leistungen ausgeschlossen zu werden. Zudem soll es vor faktischem Digitalzwang bewahren.

Anforderungen an die Grundversorgung

Ein Recht auf analoges Leben müsste außerdem sicherstellen, dass Dienstleistungen wie Mobilität, Zahlungsverkehr und Verwaltungszugang nicht von der Nutzung digitaler Angebote abhängig gemacht werden. Dazu gehört der Erhalt von Fahrkartenschaltern, die Möglichkeit, mit Bargeld zu bezahlen, und der persönliche oder schriftliche Zugang zu Behörden. Zusätzliche Kosten für analoge Dienstleistungen dürfen die Wahlfreiheit nicht einschränken.

Besonders geschützt werden müssten Gruppen, die digitale Dienste nicht nutzen können oder wollen, etwa ältere Menschen, Menschen mit Behinderungen oder Kinder. Für Kinder könnte zudem ein „Recht auf analoge Kindheit“ eingeführt werden, um ihre Entwicklung vor den Interessen von Technikkonzernen zu schützen, wie es die Partei ödp fordert. Normativ ließe sich das Recht durch eine Ergänzung des Grundgesetzes oder spezifische Gesetze verankern, die Digitalzwang an klare Voraussetzungen binden und so Freiheitsrechte wahren.

Onlinetext: Roland Zschächner