„Wir leben in einer Polykrise aus Klimawandel, Kriegen, Pandemien, Inflation, weltwirtschaftlichen Verwerfungen und den von digitalen Technologien ausgehenden Veränderungen. Insbesondere die Klimakatastrophe steht für die metabolisch schwindende Zeit. Ungebremstes Wachstum ist kaum noch möglich – und eigentlich nicht mehr wünschenswert. Damit fällt aber zugleich der Mechanismus aus, mit dem Konflikte in der Vergangenheit gelöst wurden: die Schaffung neuer Ressourcen und deren Verteilung. Mit dem Ende des Wachstums verändert sich die Zeitwahrnehmung spätmoderner Gesellschaften: Eine fortschrittlichere Welt […] scheint nicht mehr möglich. In dieser zukunftslosen Gegenwart kehrt die Vergangenheit mit besonderer Macht zurück.“

Analysieren die beiden Soziologen Carolin Amlinger und Oliver Nachtwey im ersten Kapitel ihres neuen Buches und geben damit sogleich den Ausgangspunkt ihrer Forschung vor. „Zerstörungslust“ ist, wenn man so will, die Fortsetzung ihres Buches „Gekränkte Freiheit“, das vor drei Jahren erschien, und für das sie unter anderem Menschen der Querdenkerszene interviewten. Amlinger und Nachtwey bezogen sich damals auf Schriften der Frankfurter Schule, etwa auf Adornos Studie zum „Autoritären Charakter“.

Gefahr durch „demokratischen Faschismus“

Im neuen Buch schließen sie daran an und analysieren die Gründe für den neuen, oder eben doch nicht so neuen Hang zum Autoritären. In der ersten Hälfte geht es um das Umfeld der neuen Meinungsumbrüche – Amlinger und Nachtwey sprechen von einem „demokratischen Faschismus“, der heraufziehen könnte – ein etwas schwieriger Begriff, der aber meint: Der Wunsch nach Einschränkungen von Freiheitsrechten kommt aus der demokratischen Mitte der Gesellschaft.

Das Paradoxon dabei: Gerade Einschränkungen werden von jenen Bürgern, die „Zerstörungslust“ verspüren, eigentlich abgelehnt: etwa Veganismus und woke Gesinnungskultur, Gendern und Rücksichtnahme auf fremde Kulturen, die man nicht im Land sehen will. Die Gründe für dieses Paradox analysieren die Autoren so:

„Vielen Bürger:innen erscheint der politische Prozess opak und letztlich elitär. Partizipationsformen wie Bürgerdialoge, die dem entgegenwirken sollen, können das generelle Misstrauen nicht aushebeln, weil sie vor allem bereits aktivierte und höher gebildete Bürger:innen ansprechen. Viele politische Felder sind verwissenschaftlicht. [...] Das Wissen ist gewachsen, damit aber auch die Bedeutung von Experten, die mit und somit über andere bestimmen.“

Gründe für Radikalisierung

Damit ist jener Zustand erreicht, den auch der amerikanische Journalist David Brooks in einem Buch beschrieb: Elite-Universitäten hätten das Rückgrat Amerikas gebrochen, denn ohne teuer erkaufte Ausbildung kein Aufstieg in die oberen Klassen des Landes – was viel Unzufriedenheit bei den weniger Gebildeten erzeuge. Diese Thesen sind allesamt interessant, jedoch nicht ganz neu, im Gegenteil: Sie wurden schon in etlichen Büchern dargelegt.

Im zweiten Teil wird es da schon interessanter: Die beiden Soziologen fahnden nach den genauen Gründen für eine zunehmende Radikalisierung einiger Bürger, die mit etwa einem Viertel der Interviewten zwar eine Minderheit darstellen, aber eine sehr lautstarke. Oft wählen diese Interviewten laut Selbstaussage die AfD. Amlinger und Nachtwey sprechen hier in einem eigenen langen Kapitel von „blockierten Leben“ - Biografien also, die gefühlt oder in Wirklichkeit nicht voll ausgeschöpft wurden. Und hierfür macht man andere verantwortlich: den Staat, die Wirtschaft, Migranten oder andere Minderheiten.

Befreiung aus Herrschaft der Minderheiten

„Die Zerstörer beschreiben sich im Vergleich stärker als Opfer einer Tyrannei der Minderheit, gegen die sie sich nun erheben. Sie wollen die liberale Demokratie brennen sehen, weil sie aus ihrer Sicht nicht demokratisch ist. Es geht ihnen darum, dass sich die Gesellschaft – endlich – aus der Herrschaft der Minderheiten befreit und die Mehrheit ihre angestammten Rechte als eigentlich Etablierte zurückerhält. […] Manche befürworten eher autokratische oder monarchistische Regierungsformen. Bei anderen hingegen dominiert die destruktive Lust mitzuerleben, wie die liberale Demokratie insgesamt untergeht.“

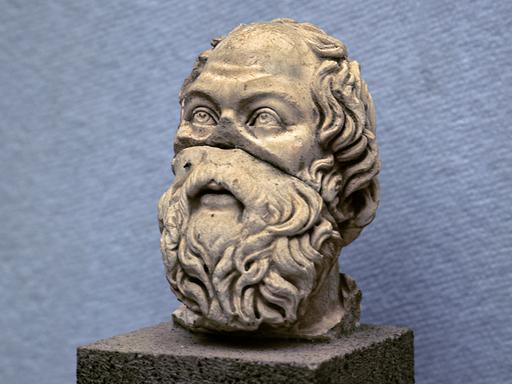

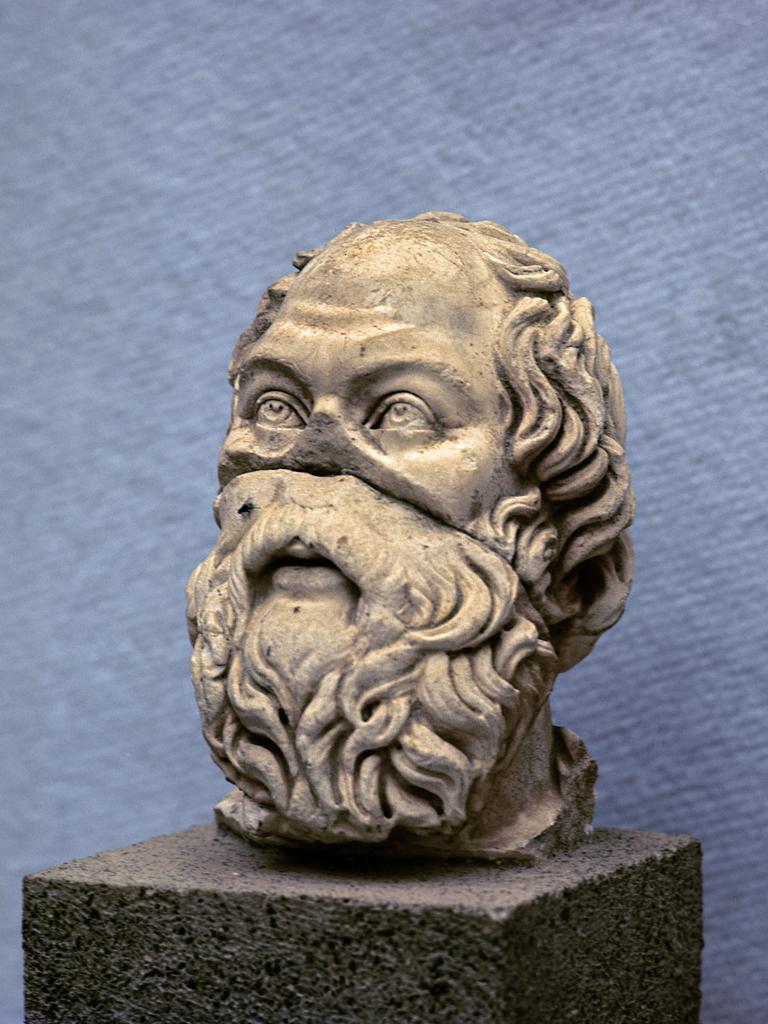

Doch wie kann man diese Menschen wieder für die Demokratie begeistern? Amlinger und Nachtwey betonen in ihrem lesenswerten Buch, das eine Vielzahl von Denkern, Philosophen und Soziologen zitiert, dass es gewissermaßen einer emotionalen Ansprache bedarf angesichts des Populismus allerorten. Der als überlegen geltende Liberalismus allein würde es nicht mehr richten. Die beiden Autoren variieren am Schluss ihres Buches einen Satz von Max Horkheimer: Wer über Faschismus reden wolle, müsse auch über den Liberalismus und den Kapitalismus reden.