Späte Erklärung für die innere Unruhe

ADHS wird zunehmend auch bei Erwachsenen diagnostiziert. Viele Betroffene finden die Erklärung für jahrelangen Leidensdruck und sprechen darüber in sozialen Medien. Steckt dahinter ein Trend oder korrigiert die Medizin eine lange bestehende Unterdiagnose?

Der unaufmerksame Junge, der nicht stillsitzen kann. Lange Zeit prägte das Stereotyp des "Zappelphilipp" die Vorstellung von ADHS. Die Störung galt fast ausschließlich als Problem des Kindes- und Jugendalters. Man nahm fälschlicherweise an, dass sich die Symptome mit dem Erwachsenwerden „verwachsen“ würden.

Inhalt

In den letzten Jahren hat sich das Bewusstsein für ADHS deutlich verändert. Vor allem in sozialen Medien wird das Thema millionenfach diskutiert. Plötzlich finden Erwachsene in ihren Dreißigern und Vierzigern Erklärungen für lebenslange Herausforderungen. Während einige Fachleute Bedenken wegen Überdiagnosen haben, kritisieren andere eine anhaltende Unterversorgung.

Was sind die Hauptmerkmale von ADHS?

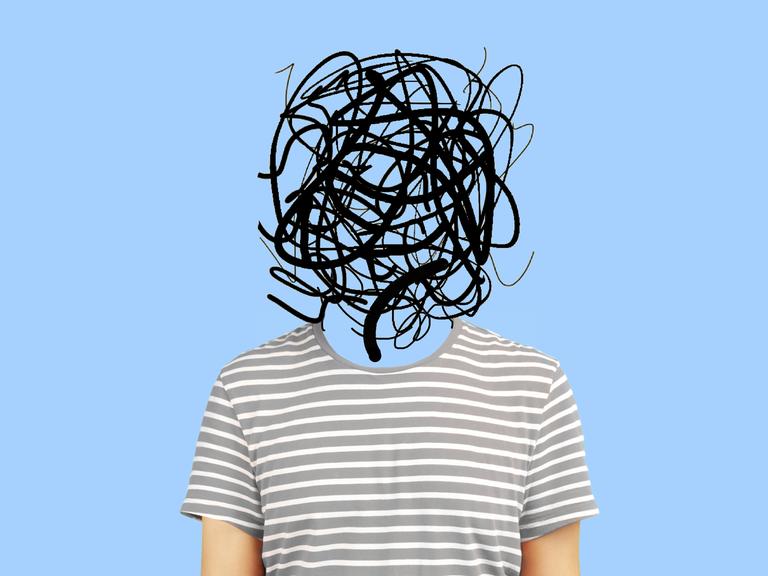

Die Aufmerksamkeitsdefizit-/Hyperaktivitätsstörung, kurz ADHS, oder die verwandte Form ADS (ohne die starke Hyperaktivität), ist eine neurobiologische Entwicklungsstörung. Die Hauptsymptome sind Hyperaktivität, Unaufmerksamkeit und Impulsivität.

Die motorische Unruhe, die bei Kindern auffällt, zeigt sich bei Erwachsenen häufiger als innere Unruhe oder ein Gefühl des „inneren Getriebenseins“, erklärt Alexandra Philipsen, Direktorin der Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie am Universitätsklinikum Bonn. Die Schwierigkeit, organisiert zu sein, Dinge abzuschließen und den Faden zu behalten, erschwere den Alltag der Betroffenen massiv

Menschen mit ADS, etwa ein Drittel der Betroffenen, würden durch die fehlende Hyperaktivität weniger auffallen, hätten aber große Probleme, „dranzubleiben“, und wirken oft chaotisch in ihrer Lebensgestaltung.

Medizinisch basiere ADHS auf einem anders funktionierenden Stoffwechsel von Dopamin und Noradrenalin in bestimmten Hirnsystemen, was die Filterung von Informationen erschwert. Philipsen geht davon aus, dass sich ADHS familiär häuft und in den meisten Fällen genetisch veranlagt ist.

Das Bundesgesundheitsministerium geht davon aus, dass zwei bis sechs Prozent der Kinder und Jugendlichen ADHS oder ADS haben. Etwa die Hälfte davon könne auch im Erwachsenenalter immer wieder beeinträchtigt sein, ein Drittel behalte ausgeprägte Symptome, so Philipsen. Mädchen und Frauen seien etwas seltener betroffen. Bei ihnen werde AD(H)S aber auch oft übersehen und erst später diagnostiziert.

Warum wird ADHS bei Mädchen und Frauen oft übersehen?

ADHS und ADS äußere sich bei Mädchen und Frauen viel unauffälliger als bei Jungen und Männern, erklärt Ärztin Astrid Neuy-Lobkowicz. Sie hat ein Buch über „Weibliche AD(H)S“ geschrieben: „Die Mädchen sind eher schüchtern, scheu, unsicher, sehr verträumt, arbeiten oft langsam, weil sie ständig abgelenkt sind und sie sind oft sehr emotional.“

Mädchen und Frauen hätten außerdem ein unglaublich hohes Bedürfnis nicht aufzufallen und würden deshalb oft „maskieren“, um sich sozial verträglich zu verhalten. Im Schnitt bekämen Frauen die Diagnose dadurch vier Jahre später als die Männer, so Neuy-Lobkowicz.

Ist ADHS eine Modediagnose?

Die Sichtbarkeit von ADHS hat stark zugenommen, maßgeblich beeinflusst durch soziale Medien wie TikTok und Instagram. Besonders junge Frauen teilen dort ihre Erfahrungen als Erwachsene mit ADHS und ADS.

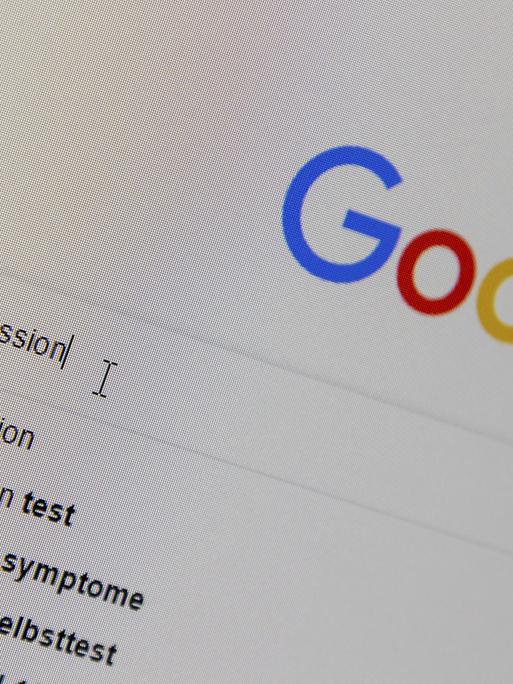

Expertinnen wie Astrid Neuy-Lobkowicz bewerten die gestiegene Sichtbarkeit als positiv, da sie das Bewusstsein für das Thema stärkt und zur Entstigmatisierung beiträgt. Auf der anderen Seite gebe es auch eine Überdiagnostizierung etwa durch Online-Selbsttests.

Wenn Sie so Tests ausfüllen, dann ist jeder mal unaufmerksam und natürlich auch mal gereizt oder impulsiv. Das Wichtige bei ADS ist, dass sich diese Symptomatik durch das ganze Leben ziehen muss. Wir dürfen ADS nur diagnostizieren, wenn man schon in der Kindheit deutliche Symptome findet.

Auch der Psychiater Elia Abi-Jaoude von der Universität von Toronto warnt im Deutschen Ärzteblatt vor Überdiagnosen: Diese hätten zur Folge, dass andere Ursachen für Beschwerden nicht angegangen würden, etwa die übermäßige Smartphone-Nutzung.

Psychiaterin Alexandra Philipsen, die gemeinsam mit dem Robert-Koch-Institut eine Untersuchung durchgeführt hat, erkennt indes keine Überdiagnostizierung. Die Häufigkeit von ADHS in der Bevölkerung werde durch die aktuellen Diagnosen nicht überschritten.

Philipsen sieht ein anderes Problem. Eine Diagnose heiße noch nicht, dass Patienten tatsächlich behandelt werden: „Eigentlich müssen wir von einer Unterversorgung ausgehen“.

Was muss sich für ADHS-Betroffene ändern?

Betroffene warten teilweise bis zu einem Jahr auf eine Behandlung. Hier müsse die Versorgung verbessert werden, so Philipsen, die auch Vorsitzende der Lehrstuhlinhaber der Psychiatrie und Psychotherapie der Universitäten in Deutschland ist: „Das liegt auch in unserer Verantwortung und die ist noch nicht ausreichend.“

Auch Fachärztin Neuy-Lobkowicz sieht die Psychiater und Psychotherapeuten in der Pflicht, sich zu ADHS fortzubilden. Viele würden sich derzeit noch nicht zuständig fühlen. „Das ist auch traurig, weil man ADS gut behandeln kann.“

Für 60 bis 70 Prozent der AD(H)S-Patienten wirkten Medikamente gut, schätzt Psychiaterin Philipsen. Daneben sei eine multimodale Therapie zu empfehlen, die auch psychosoziale Maßnahmen wie Psychotherapie, Alltagsstrukturierung und körperliche Aktivität beinhalten könne.

Betroffene wünschen sich eine Entstigmatisierung von ADHS durch einen offenen Umgang mit dem Thema. Sie fordern die Anerkennung der Symptome und oft jahrelangen Belastung – aber auch der Stärken wie Kreativität und Experimentierbereitschaft.

Menschen mit ADHS berichten, gerade im konservativen akademischen Umfeld stigmatisiert zu werden. Sie wünschen sich, an Schulen und Unis ohne Probleme einen Nachteilsausgleich beantragen zu können, um ihre Beeinträchtigungen auszugleichen.

ikl