Ferguson und das Ende der Ära Obama

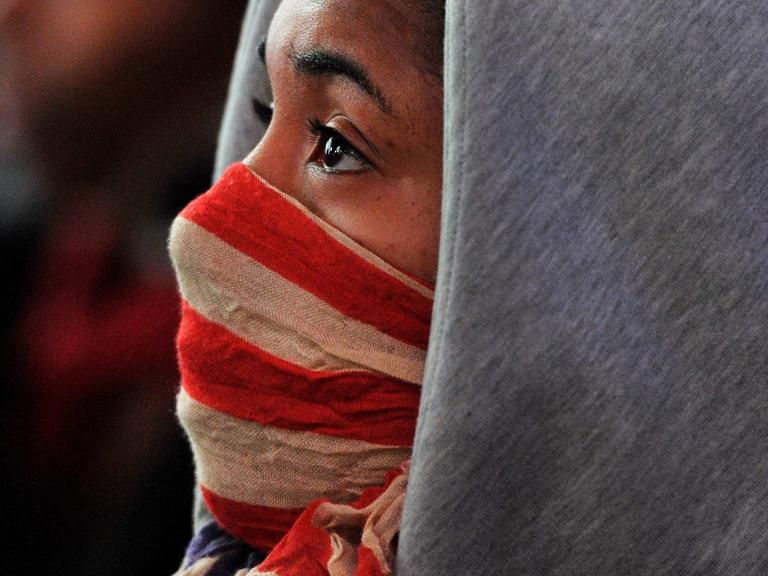

Tiefe Zweifel an der Fairness des Rechtsstaates hegen die schwarzen Amerikaner. Am meisten fühlen sie sich durch das Verhalten der Polizei diskriminiert. Obamas Vision einer postrassistischen Gesellschaft gilt als gescheitert.

Es war die größte Polizei-Beerdigungszeremonie seit langem. Zehntausende von Polizisten gaben dem ermordeten Rafael Ramos sein letztes Geleit. New Yorks Bürgermeister Bill de Blasio hielt eine der Trauerreden. Ramos sei ein Friedenshüter gewesen, so de Blasio.

Ramos und ein weiterer Polizist waren von einem schwarzen 28-Jährigen erschossen worden – der Täter gab im Internet an, das sei die Rache für den Tod von Eric Garner. Der Frieden zwischen der New Yorker Polizei und der schwarzen Gemeinde ist gestört, seitdem der 43-jährige New Yorker Eric Garner von einem Polizisten getötet wurde, ohne dass es zu einer Anklage gegen besagten Polizisten gekommen wäre. Das glich zu sehr dem Ablauf in anderen Fällen, zum Beispiel beim Tod des 18-jährigen Michael Brown in Ferguson. Die Angehörigen und schwarze Bürgerrechtler verurteilten den Polizistenmord jedoch scharf.

Doch die Fälle von Polizeibrutalität betreffen die schwarzen Bürger Amerikas im Kern ihrer zivilen Identität. Tiefe Zweifel an der Fairness des Rechtsstaates sind in der schwarzen Community an der Tagesordnung – über zwei Drittel misstrauen laut einer Umfrage des Pew Institute der Polizei. Daran hat auch der erste schwarze Präsident in der Geschichte der USA nichts ändern können.

Für Cornel West, Professor für African-American Studies an der Princeton Universität, ist deswegen die Vision Obamas von einer post-rassischen Gesellschaft in Ferguson gescheitert:

"Ferguson markiert das Ende des Obama-Zeitalters, das ist ein sehr trauriges Ende. Es begann mit so viel Hoffnung und endet in Verzweiflung."

Veränderungen des Justizsystems sind nötig

Diese Resignation ist zum Teil auf übertriebene Hoffnungen zurückzuführen. Pragmatischere Kritiker wie der Präsident der ältesten schwarzen Bürgerrechtsorganisation, der NAACP, Cornell Williams Brooks, meinen, dass die Probleme rassischer Gleichberechtigung vor der Obama-Präsidentschaft da waren und lange nach ihr noch da sein werden. Der Einfluss des Präsidenten sei begrenzt. Das Hauptproblem ist für Brooks die Polizei- und Justizkultur in vielen Gemeinden:

"Schwarze Männer tragen ein 21 Mal höheres Risiko, von einem Polizisten erschossen zu werden, als weiße Männer. Jeder vierte Afro-Amerikaner berichtet, von Polizisten schikaniert worden zu sein. Das sind Fakten. Es geht also nicht so sehr darum, ob der Präsident den richtigen Ton trifft, es geht um reale Veränderungen unseres Justizsystems, die die Werte unserer Verfassung reflektieren."

Der Meinungsforscher Carroll Doherty von Pew Research hält ebenfalls die Polizei- und Justizebene der amerikanischen Gesellschaft für das größte Problem:

"Es ist auffallend, dass Schwarze nicht so sehr Diskriminierung am Arbeitsplatz oder im Alltag beklagen. Das tun sie auch. Aber: Am meisten fühlen sie sich durch das Verhalten der Polizei diskriminiert."

Gesetz soll Racial profiling verbieten

Die NAACP setzt weiterhin auf den klassischen Weg gesetzlicher Reformen. Als nächstes will sich die Bürgerrechtsorganisation für ein Gesetz einsetzen, dass "racial profiling", die Polizeikontrolle auf Grund der Hautfarbe, endgültig bundesweit verbietet.

Barack Obama hatte sich nie als Lobbyist des schwarzen Amerika im Präsidentenamt verstanden – er achtete stets darauf, als Präsident aller Amerikaner aufzutreten. Doch Obama ließ auch Sympathie mit den Anliegen der Demonstranten gegen Polizeibrutalität erkennen. Dies sei nicht nur ein Problem der Kleinstadt Ferguson in Missouri, sondern ganz Amerikas, erklärte der Präsident.