"Toxische Gerechtigkeit"

© Hanser Verlag

Reflexhafte Überreaktionen im radikalen Kulturkampf

07:06 Minuten

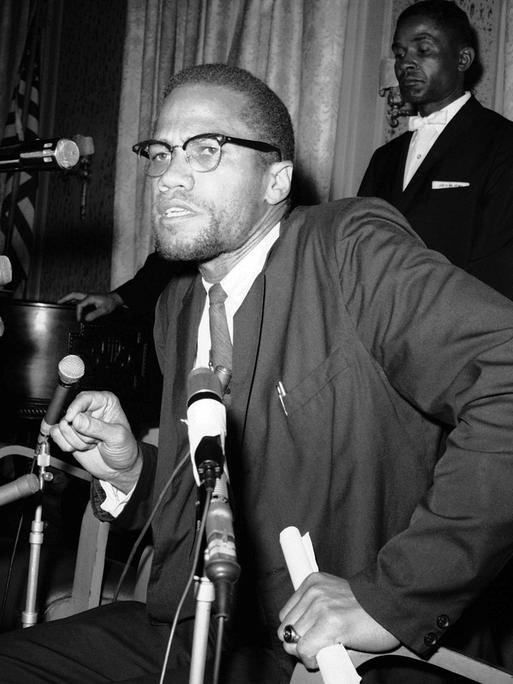

Thomas Chatterton Williams

Aus dem Englischen von Stephan Kleiner

Toxische Gerechtigkeit. Die neue Polarisierung der Debatten und das Scheitern eines großen TraumsHanser, München 2025288 Seiten

20,00 Euro

Der afroamerikanische Schriftsteller Thomas Chatterton Williams befasst sich kritisch mit den Antirassismus-Bewegungen der letzten Jahre. Er teilt die Ziele, hält die unversöhnliche Radikalität aber für politisch kontraproduktiv.

Dem Mord an George Floyd durch Polizeibeamte in Minneapolis am 25. Mai 2020 folgten Demonstrationen in den ganzen USA, aber auch weltweit: Es war eine beispiellose Solidarisierung mit den Opfern von Rassismus und Polizeigewalt. „Black Lives Matter“ wurde nicht nur zum Protestruf, sondern zur Massenbewegung.

2020 war auch der erste Sommer der Coronapandemie - und große Teile des Globus befanden sich noch in verschiedenen Phasen von unterschiedlich rigiden Lockdowns.

Von Obama bis Trump

Der US-amerikanische Schriftsteller Thomas Chatterton Williams nimmt diesen Ausnahmemoment als Ausgangspunkt, um über das große Ganze des amerikanischen Rassismus und des Kampfes dagegen in den letzten 20 Jahren nachzudenken. Und er übt nicht unerhebliche Manöverkritik an so einflussreichen Antirassismus-Theoretikern wie Ta-Nehisi Coates und Ibram X. Kendi.

Williams spannt den Bogen von den unglaublichen Hoffnungen nach nationaler Versöhnung und „Postrassismus“, die mit der Obama-Wahl einhergingen, über die Desillusionierungen der späten Obama-Zeit bis zum Backlash durch die Trump-MAGA-Bewegung und der darauf wiederum reagierenden Verhärtung des progressiven Lagers. Dabei erzählt er die Geschichte einer immer unerbittlicheren Spaltung der USA in unterschiedliche moralische Universen.

Geschichte einer Spaltung

Sein kritischer Blick richtet sich dabei weniger auf die reaktionären Kräfte als aufs progressive Lager, dem sich Thomas Chatterton Williams selbst zurechnet, und dem er Verbiegungen von Tatsachen, etwa das Schönreden von Ausschreitungen und Plünderungen im Sommer 2020, aber auch das oft nur performative Vorführen von Antirassismus übel nimmt.

Sehr ausführlich und kritisch beschreibt er die Medienlandschaft, zum Beispiel den Druck, den damals vor allem jüngere Mitarbeitende auf klassische Leitmedien wie die „New York Times“ ausübten, sich nicht mehr auf die traditionell idealisierte neutrale Berichterstattung zu beschränken, sondern von einem Standpunkt der „moralischen Eindeutigkeit“ aus zu berichten, dem Fakten weniger wichtig sind als politische Ziele.

In vielen dichten und teilweise persönlichen Beschreibungen zeichnet Williams so das Bild einer aus dem Ruder laufenden Gesellschaft, wo die Sehnsucht, dem historisch so schwer lastenden Rassismus endlich zu entkommen, bis weit in die Mitte der Gesellschaft wirkt und im Zeitalter der sozialen Medien oft zu reflexhaften Überreaktionen und in der Summe zu einem immer radikaleren Kulturkampf führt.

Zwischen allen Stühlen

Nun kann man natürlich fragen, ob gerade jetzt für die selbstkritische Nabelschau und das Abrechnen mit progressiven Exzessen der letzten Jahre der richtige Moment ist, wo doch Donald Trump und seine MAGA-Bewegung mit Verve dabei sind, die demokratische Verfasstheit der USA zu zerlegen. Williams bestreitet nicht, dass derzeit um Größenordnungen schlimmere Dinge passieren. Aber um die aktuell so zerstörerische Spaltung der USA wirklich zu verstehen, muss man ihm zufolge auf beide Seiten schauen.

Williams sitzt mit seinem Beharren auf einer guten alten weltanschaulich neutralen Mitte zweifelsohne politisch aktuell zwischen allen Stühlen. Aber gerade das macht seine Darstellung der amerikanischen Tragödie, des Scheiterns ihres postrassistischen Traums, ungewöhnlich erhellend.