Geburt und Tod liegen in dem Theaterstück „Feuerpause“ nah beieinander. Angst, Beklemmung, Chaos und Zweifel breiten sich aus. Nach dem natürlichen Tod ihrer Mutter treffen die Brüder Tolik und Anton in der Küche ihres Elternhauses zusammen. Die Mutter muss beerdigt werden. Der Mittdreißiger Tolik, der bis zuletzt bei ihr war, sitzt im Hawaiihemd und in Shorts in der Küche, als der Bruder Anton im Sakko und mit weißem Hemd hereinkommt. Er ist in höchster Aufregung, denn die Brücke, die bisher die Stadt mit dem Viertel, indem das Elternhaus steht, verbunden hat, ist weg, gesprengt. Das Auto, mit dem die Mutter weggebracht werden sollte, ist zerstört. Anton ist entsprechend aufgeregt. Man bemerkt rasch, wie tief ihm der Schrecken sitzt, als die beiden Brüder, gleichsam hilflos, miteinander ein Bier trinken.

„Anton stellt die Dosen auf den Tisch, geht zu Tolik, schweigt unschlüssig, packt dann Toliks Kopf mit beiden Händen und presst ihn an sich und umarmt ihn ungelenk. Weint.“

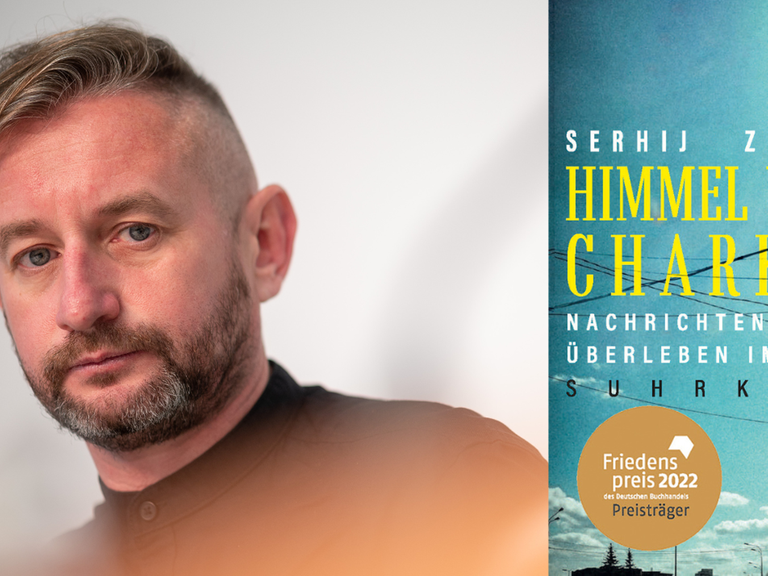

Vom Krieg versehrt

Wer seinen Figuren ein solches Verhalten zuweist, kennt die inneren Versehrungen, die der Krieg anrichtet, genau. Mit wenigen Attributen und in knappen Regieanweisungen entwirft Serhij Zhadan in dem Kammerspiel in fünf Akten eine anschauliche Szenerie und rasch plastisch werdende Figuren. Der Versuch, telefonisch bei der Stadtverwaltung Hilfe zu erbitten, scheitert:

„Können Sie, als legitimer Volksvertreter, uns helfen? Was? Was die Mutter macht? Was sie macht? Ich habe Ihnen doch gesagt: Sie ist gestorben. Sie liegt. Wo sie liegt? Ist doch egal, wo! Sie liegt da, und es geht ihr gut. Man muss sie halt nur beerdigen, es ist doch Sommer … Ja? Helfen Sie uns? Wann? Morgen? Ja?“

Man ahnt es: Die Hilfe wird ausbleiben, genauso wie zuvor der Strom:

„Als das Geschieße losging, saßen wir hier und sahen fern. Arbeit gabs ja nicht. Den Krieg – gabs, aber keine Arbeit. Am Ende gab es keinen Strom mehr, der Fernseher ging nicht. Jeder saß bei sich, wir sprachen nicht miteinander. Ich hätte auch nicht mitbekommen, was bei ihr los ist“,

erinnert sich Tolik an den Vorabend, an dem Milizen oder kriegerische russische Truppen einen Angriff auf die Stadt starteten. Die Brüder sprechen in einem eigenartig zwischen Vernunft und Irrsinn oszillierenden Ton. Sie wollen eine Lösung dafür finden, wie mit der Mutter umzugehen sei. Dann tauchen die Tante Schura und zwei ihrer Freundinnen auf. Sie bringen Neuigkeiten aus der Stadt mit: Der Bürgermeister ist getötet worden, die Poststation abgebrannt. Sie wollen die tote Mutter waschen, steigern aber stattdessen noch die Verwirrung, die ohnehin herrscht. Denn wie sind sie überhaupt hergekommen, da die Brücke ja gesprengt wurde? Das Misstrauen an der Integrität der Hausbewohner und Gäste breitet sich aus. Hat die Tante etwa Leute an die russische Kommandantur verpfiffen? Wem kann man überhaupt noch trauen?

„Weißt du, man weiß hier nie, wer für wen ist. Du sprichst mit jemandem und weißt nicht, was er im Kopf hat. Besser überhaupt nicht sprechen.“

Abwehr und Hilflosigkeit

Als der Nachbar Kolja mit seiner hochschwangeren Frau Maschka, die von Zhadan durch einen Frotteebademantel und Micky-Maus-Pantoffeln sofort plastisch charakterisiert dasteht, zu der Gesellschaft stößt, läuft die Situation im Haus vollends aus dem Ruder. Zhadans Figuren geraten in einen Strudel aus Abwehr und Hilflosigkeit:

„Ein seltsamer Krieg ist das, oder? Man kann weder in Ruhe ein Kind zur Welt bringen, noch jemanden in Ruhe begraben. Wir sitzen hier wie in ner Mausefalle. Und keiner hat was damit zu tun!“

Es kann nicht gut ausgehen mit dieser kleinen geschlossenen Gesellschaft, weil es auch für die Ukraine und den Donbass bisher nicht gut ausging. Zhadans dramatische Parabel zeigt, wie jede Feuerpause in einem Krieg die Menschen herumschleudert zwischen Hoffen und Bangen. Es zeigt, wie der Krieg Menschen und Sprache zerstört, in die ganz großen, für unabänderlich gehaltenen Kreisläufe von Geburt und Tod eingreift. Er bricht diesen Kreislauf auf und biegt ihn auseinander zu einer Geraden, die nach unten zeigt.

So nah wie Zhadan kommt dem Bertolt-Brecht-Theater gegenwärtig niemand. „Feuerpause“ ist ein eindringlicher Text. Die Entscheidung, ein Kammerspiel zu schreiben und das Geschehen nicht an die Front zu verlegen, verleiht dieser zuspitzenden, lakonischen, dramatischen Invektive ihre Kraft: Der Krieg gebiert Inseln des Sterbens, zu denen keine Brücken mehr führen. Wer dort lebt, ist verloren.