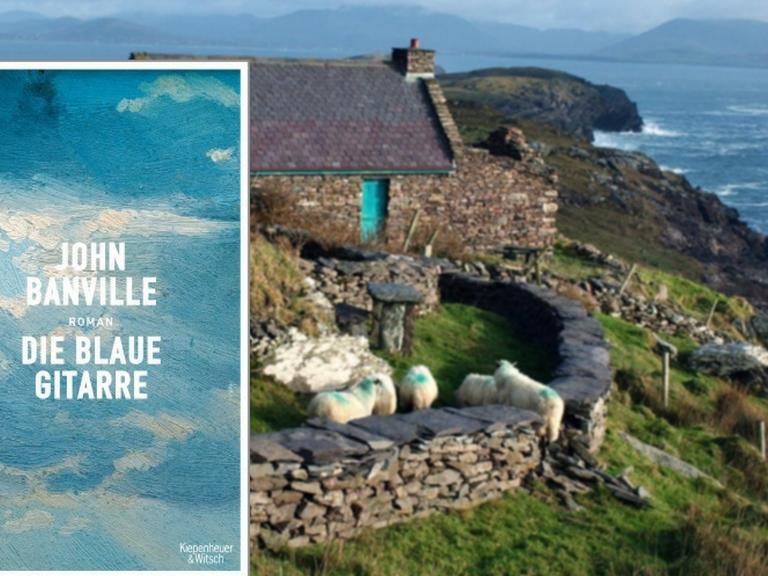

John Banville: „Schatten der Gondeln“

© Kiepenheuer & Witsch

Düstere Gemächer und Verwirrspiele in Venedig

06:27 Minuten

John Banville

Aus dem Englischen von Elke Link

Schatten der GondelnKiepenheuer & Witsch, Köln 2025379 Seiten

25,00 Euro

John Banville schickt seine Hauptfigur ins Venedig des Jahres 1899. Dabei entspinnt er ein Verwirrspiel um ein sinisteres Zwillingspärchen. Ein spannender Roman, mit Leichtigkeit erzählt.

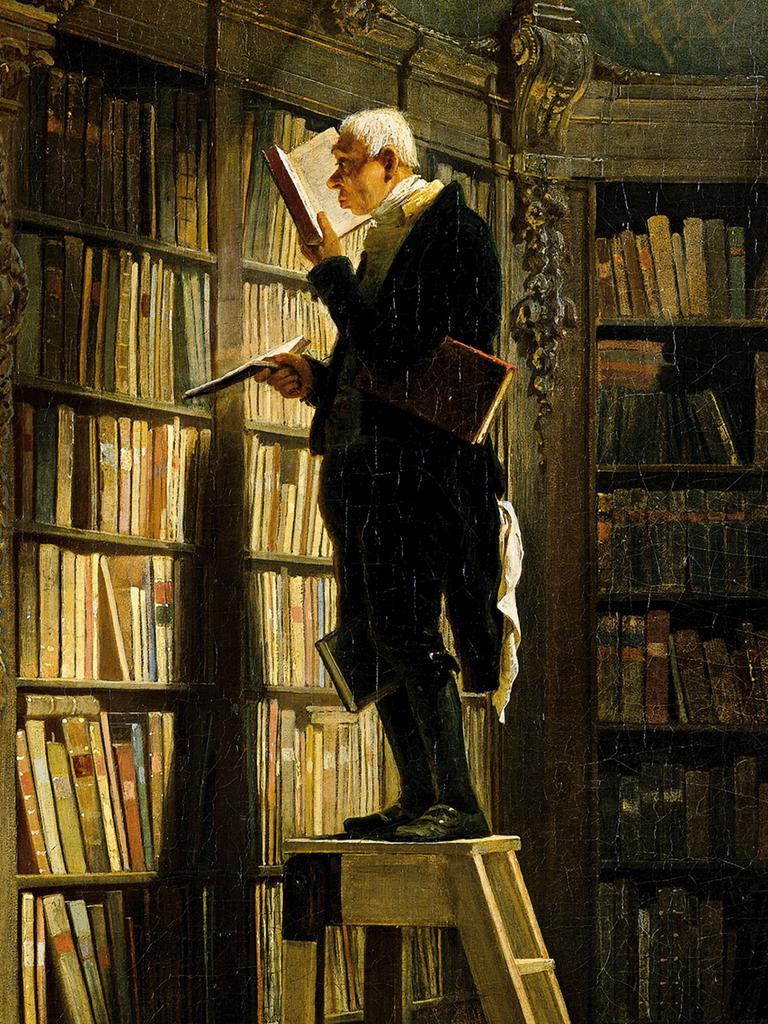

Dieser Roman beginnt mit einem Kratzfuß. Doch John Banville verneigt sich nicht etwa vor James Joyce oder Marcel Proust, wie er das in vielen seiner Romane getan hat. Auch die antiken Mythen lässt er unberührt, von denen er sich sonst schon einmal die eine oder andere Figur als Erzählstimme ausleiht. Es mag Hermes sein oder Aphrodite.

„Schatten der Gondeln“ setzt ein mit einer Hommage an die James-Bond-Filme und jenen berüchtigten Satz „Mein Name ist Bond, James Bond“, den Sean Connery bereits im ersten Bond-Film benutzt.

Dolman ist mein Name, Evelyn Dolman. Mein Gewerbe ist die Literatur. Sie mögen von mir gehört haben, als ich jünger war, denn ich hatte mir in der Phase, die in unserem zunehmend französisierten Zeitalter als Fin de Siècle bekannt wurde, ein leidliches Ansehen erworben. Den Begriff ,Gewerbe’ wählte ich bewusst. Ich schrieb Bücher, Geschichten, Theaterstücke und dazu journalistische Texte, mit dem einfachen und ausdrücklichen Zweck, mir in der Welt einen Namen zu machen und davon zu leben.“

Es ist nicht nur der für Banville ungewöhnlich lockere Tonfall, der aufhorchen lässt, es ist zugleich die zeitliche Verortung, die der Erzähler mit Fin de Siècle vornimmt. Und tatsächlich spielt der Roman im Jahr 1899 – und zwar in Venedig. Aber auch wenn die Lagunenstadt in vielen der Zeit entsprechenden Details ausgemalt wird und Banville zahlreiche Anspielungen auf damalige Venedig-Bücher einspeist, „Schatten der Gondeln“ ist alles andere als ein historischer Roman. Es ist vielmehr ein typischer Banville-Roman, der auch an seinen vermeintlich ernsten Stellen von Ironie durchsträhnt ist. Und der danach fragt, wie es um das Verhältnis von Wirklichkeit und Erfindung bestellt sein mag. Oder was es mit dem Wesen der Zeit und der Identität auf sich hat.

Rätsel und Geheimnisse im Palazzo

Allerdings geschieht hier alles auf viel einfachere, um nicht zu sagen harmlosere Weise als in früheren Büchern. Banville setzt nun vor allem auf jene Suspense-Qualitäten, von denen seine Kriminalromane leben, die er seit vielen Jahren unter dem Pseudonym „Benjamin Black“ verfasst. Das fängt schon mit dem Eröffnungsbild an, das ein Traumbild sein soll, von dem Evelyn, der Erzähler, monatelang im Schlaf heimgesucht wird und das ihm bekannt vorkommt, ohne dass er doch bis zu jenem Zeitpunkt je in Venedig gewesen wäre. „Abenddämmerung, ein verlassenes Zimmer, ein Stückchen schwarzer Seide auf einem Marmortisch, darunter dunkelndes Wasser.“

Die Wörter Rätsel und Geheimnis tauchen in unterschiedlichen Varianten fast drei Dutzend Mal im gesamten Buch auf. Und betont rätselhaft gezeichnet sind auch die diversen Elemente der Szenerien. Etwa jener Palazzo Dioscuri, in dem Evelyn und seine Frau Laura logieren. Gerade sechs Monate sind der selbst ernannte Gewerbeschriftsteller aus London und die Tochter eines reichen Amerikaners zu diesem Zeitpunkt verheiratet. Wobei sich Evelyn nicht sicher ist, ob Lauras Vater ihn nicht für diese Ehe gekauft hat, indem er ihm das großzügig dotierte Angebot gemacht hat, über ihn, „eine der mächtigsten Figuren aus Industrie und Finanzwelt“, wie es heißt, eine Biografie zu schreiben.

Nun wohnen sie in diesem merkwürdigen Palazzo, an dessen Fenster Evelyn schon bei der Ankunft den verschwommenen Umriss eines ihm bekannt vorkommenden Frauenkopfes gesehen haben will. „Die Geografie dieser düsteren Gemächer sollte ich nie ganz ermessen, und manchmal stelle ich mir heute, in meinen einsamen Nächten, vor, wieder dort zu sein und endlos zwischen den Räumen herumzuirren, verloren und ängstlich, wie in einem schmutzig bleichen, unnachgiebigen und zugigen Labyrinth“, heißt es in dem Buch.

Spannung, Inszenierung und die Kulissen von Venedig

Banville ist geschickt darin, eine spannende Handlung in Gang zu setzen. Evelyn hat in Venedig von Anfang an das Gefühl, in eine Inszenierung hineingezogen zu werden. Das liegt zum einen an der schon damals touristisch überstrapazierten Kulisse von Venedig. Gleichzeitig gerät er in die Fänge von Freddy und Francesca, genannt Cesca. Ein sinisteres Zwillingspärchen, von dem er früh ahnt, dass es ihn ausnehmen will. Trotzdem verliebt er sich heillos in Cesca. Dazu gibt es Nebenfiguren wie den schmierigen Grafen Barbarigo, den Besitzer des Palazzo Dioscuri, oder einen venezianischen Commissario, der an die leicht beschränkt wirkenden Kriminalbeamten aus Patricia Highsmiths Ripley-Romanen erinnert.

Als Evelyn seiner Frau nach einer durchzechten Nacht brutale Gewalt antut und Laura daraufhin verschwindet, kippt die Situation vollends. Evelyn hat fortan das Gefühl, in einem Taumel dahinzutreiben. „Inzwischen war ich an einem Punkt angelangt, an dem ich nicht mehr klar unterscheiden konnte, was wirklich geschehen war und was ich mir nur eingebildet hatte.“

Ein geheimes Netz von Verbindungen

Das alles ist mit leichter Hand erzählt. Banville gelingt es zudem, jenes „geheime Netz von Verbindungen“ und Andeutungen aufzuziehen, von dem Evelyn einmal spricht. Auch versteht er es, seinen Sätzen eine Mischung aus historisierendem Erzählton und flapsigen Brechungen einzuschreiben. Elke Link hat sie in ein meist gut klingendes Deutsch verwandelt.

Trotzdem hat man nach der Lektüre den Eindruck, einem etwas zu präzise arbeitenden Narrationsmaschinchen zugesehen zu haben, dessen überdeutlich ausgestellte „Rätsel“ Banville am Ende zudem fast alle auflöst. Die ohnehin früh aufleuchtende Grundidee des Buches, es gebe keine Ungeheuerlichkeit, zu der nicht jeder Mensch fähig sei, wird von Evelyn auf der vorletzten Seite auch noch hübsch thesenartig ausformuliert. So kann man seine Charakterisierung von Venedig – „als bliebe etwas Bedeutsames unausgesprochen“ – auch als pure Koketterie lesen.