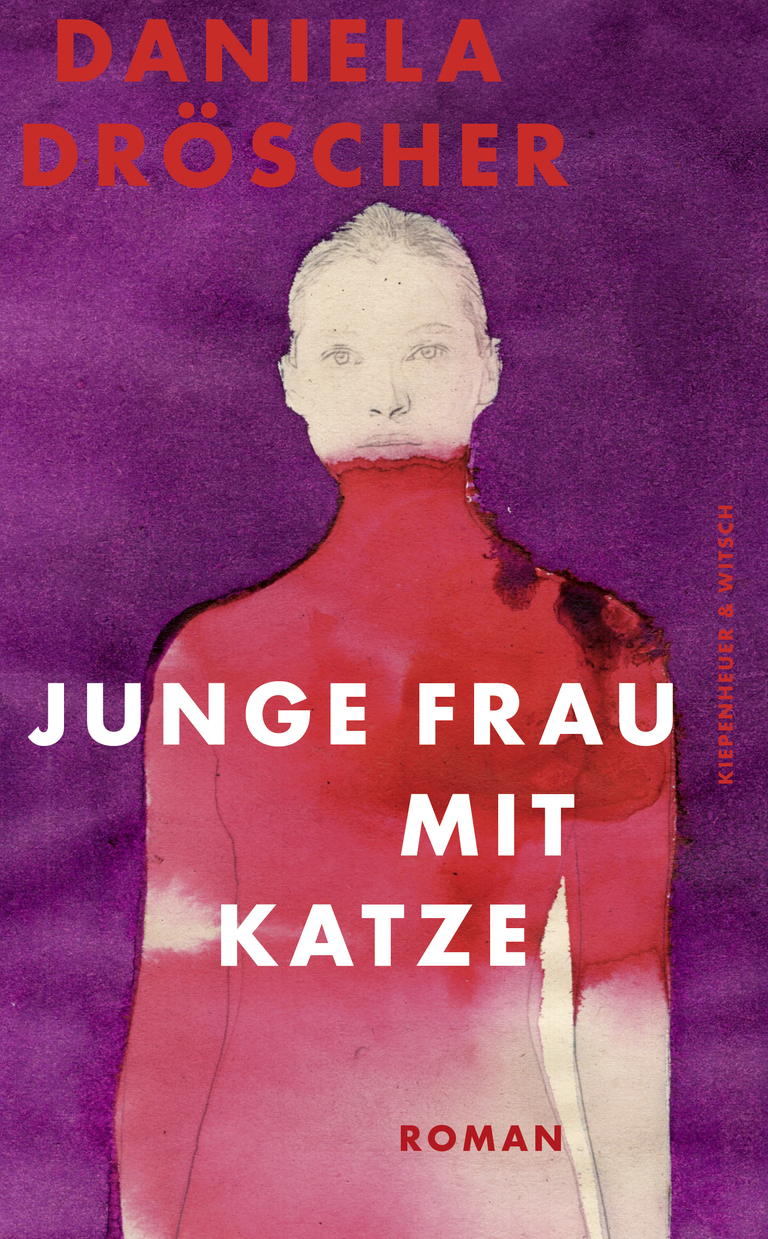

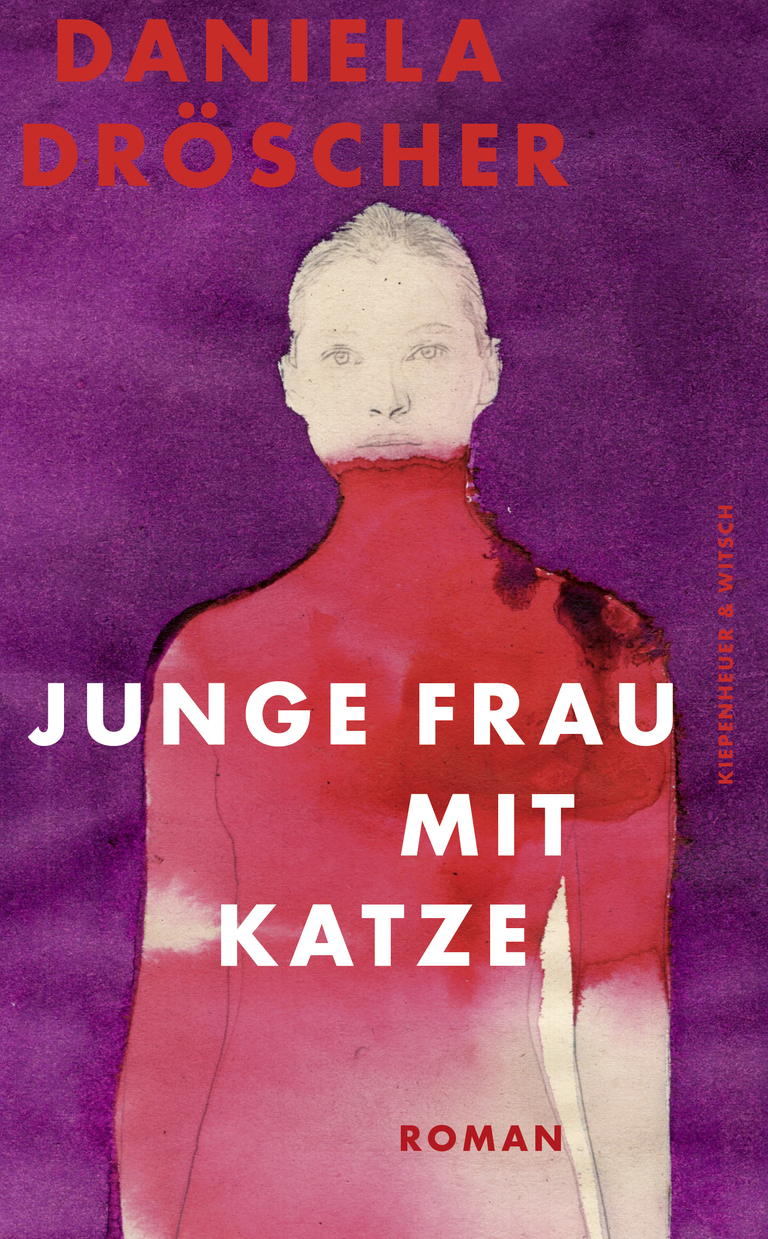

Daniela Dröscher: „Junge Frau mit Katze“

© KiWi

Schreibtherapie

05:10 Minuten

Daniela Dröscher

Junge Frau mit KatzeKiWi, Köln 2025320 Seiten

24,00 Euro

Ela steckt in einer Lebenskrise, ihr Körper rebelliert und zeigt unterschiedlichste Symptome. Die Doktorandin begibt sie sich auf Ursachensuche. Mit "Junge Frau mit Katze" legt Daniela Dröscher einen weiteren autofiktionalen Roman vor.

Es ist durchaus beeindruckend, was die heutige Medizin alles zu leisten imstande ist – von Operationen mit der präzisesten, mikroskopischen Technik bis hin zur KI-gestützten Krebsdiagnostik. Und trotzdem tut unser Körper manchmal Dinge, die die Ärzte uns nicht erklären können. Von einer wahrhaft labyrinthischen Irrfahrt durch die verschiedensten Krankheiten und Symptome erzählt Daniela Dröscher in ihrem neuen Roman.

Hatte sie zuvor auf bewegende Weise von der Leidensgeschichte ihrer dickleibigen Mutter erzählt, so gilt ihre Aufmerksamkeit nun einer schwierigen Phase in ihrem eigenen Leben. Damit setzt sie ihre autofiktionale Selbstkonstruktion fort. Denn erneut können wir uns nicht sicher sein, ob die Erzählerin in jedem Detail mit der Autorin identisch ist. Zweifellos ist es gerade dieses genuin literarische Spiel mit der Maskerade, das vielleicht nicht nur für die Erzählerin einen geradezu therapeutischen Effekt hat. „Hier, auf dem Papier, kann ich das Unmögliche wagen und versuchen, die Geschichte meines Körpers ein wenig anders zu erzählen. Ich kann schneller schreiben als unsere Schatten und die Uhr zurückdrehen“, schreibt sie. „Ich kann Wahrheiten vom Grund emporziehen und Wunder erfinden. Schreibend kann ich versuchen, uns zu retten. So wie mich das Schreiben immer gerettet hat.“

Prüfungsangst und Körperrebellion

Wie in ihrem früheren Roman heißt die Erzählerin Ela. Inzwischen lebt sie als Erwachsene in Berlin, arbeitet an einem Uni-Projekt und bereitet sich auf die mündliche Promotionsprüfung vor. Schon für ihre Dissertation über die japanisch-deutsche Autorin Yoko Tawada hat sie sich sehr verausgabt.

Hinzu kommt nun die Prüfungsangst, zumal am Erfolg nicht nur die Möglichkeit einer weiteren akademischen Karriere hängt, sondern die Prüferin zugleich die Mutter ihres Kollegen ist, in den sie sich zu verlieben beginnt. Außerdem droht während der Prüfung herauszukommen, dass sie eigentlich gar kein Japanisch kann, was die Prüferin aber missverständlich glaubt – kurz: Es ist kompliziert und belastend, und zwar so sehr, dass ihr Körper nun rebelliert. Und das tut er im weiteren Verlauf des Romans immer wieder auf sehr kreative und abwechslungsreiche Weise. Von der Katzenallergie, die angesichts der symbiotischen Lebensgemeinschaft mit ihrem Kater besonders tragisch wäre, bis zum Hirntumor entfaltet sich ein großer, bunter Strauß der Diagnosen.

Auf dem Weg zur Heilung

Viele dieser Diagnosen erweisen sich im Lauf des Buches als falsch, manche bleiben, anderes wird geheilt. Dröscher erzählt davon in einem zwischen Selbstmitleid und Selbstironie schwankenden Tonfall und reflektiert immer wieder das Erzählen selbst.

Eingestreut in den Text sind sehr poetische japanische Wendungen und ihre Übersetzungen, und da Ela an der Uni mit der Digitalisierung des deutschen Wörterbuchs der Gebrüder Grimm beschäftigt ist, lässt sie daraus die zauberhaftesten Fundstücke einfließen, Wörter wie „Lumpenzucker“, „Erbsenwächter“ oder „Mutterherzensfülle“. So gelingt es ihr, die zu einem nicht geringen Teil hypochondrische Beschäftigung mit sich selbst auch immer wieder zu brechen.

All das steht schließlich im Zeichen einer langsam sich einstellenden Rekonvaleszenz, in deren Verlauf sie sich gegen die Wissenschaft und für die Literatur entscheidet. „Ich glaube, dass eine Erkrankung tatsächlich oftmals zu einer Erweckung führt“, schreibt sie. „Jede einzelne meiner Episoden war für mich die Geburt eines anderen Selbst. Nie sagt der Körper so deutlich ‚ich‘ wie in den Momenten, in denen er um seine Existenz fürchten muss. Dem Zauberwort ‚Ich‘ verdanke ich meine Geburt als Schriftstellerin. Ich liebe mein Ich – und trotzdem. Mitunter stehe ich ungläubig vor meinem Werdegang.“

Im Labyrinth der Wartezimmer

Zugegeben – man braucht eine ganze Menge Geduld mit diesem „Ich“. Die sich bald widersprechenden Befunde spiegeln Elas widersprüchliche Persönlichkeit, und in ihrer immer neue Schleifen ziehenden Krankengeschichte verliert man schließlich die Orientierung, im selben Maß, in dem die Dramaturgie des Textes sich zwischen ihrer Dachkammer und den vielen Wartezimmern verirrt.

Gerettet wird die Lektüre dadurch, dass man kaum anders kann, als mit dieser sich bei aller Eigenliebe nie zu ernst nehmenden Erzählerin dennoch zu sympathisieren – und das mag tatsächlich mit einer von der autofiktionalen Schreibhaltung sehr begünstigten Ironie zu tun haben.