- Was ist die Antipsychiatrie-Bewegung und wie hat „Einer flog über das Kuckucksnest“ ihr Bild geprägt?

- Was forderte die Antipsychiatriebewegung der 1970er-Jahre?

- Hat die Antipsychiatrie-Bewegung zu echten Reformen in der Psychiatrie geführt?

- Was sind mögliche negative Auswirkungen der Bewegung?

- Wo steht die Antipsychiatriebewegung heute?

Aufstand gegen die Psychiatrie

Wird später einer Lobotomie unterzogen: Jack Nicholson (links) in der Rolle des Randle McMurphy im Filmklassiker "Einer flog über das Kuckucksnest" © imago/Allstar

Wer ist hier irre?

Die Antipsychiatrie-Bewegung der 1970er-Jahre forderte offene Kliniken und Therapie statt Strafe. Der Film „Einer flog über das Kuckucksnest“ zeigte Psychatrien als Orte des Grauens und gab der Bewegung Rückenwind. Was ist von dem Geist geblieben?

Patienten werden mit Medikamenten und Elektroschocks ruhiggestellt, es herrscht ein rigides System von Entmenschlichung: Miloš Formans Film „Einer flog über das Kuckucksnest“ von 1975 zeigt eine psychiatrische Klinik als Ort der Unterdrückung, als ein System das massiv in Selbstbestimmung und Persönlichkeit eingreift.

Die Oscar-prämierte Tragikomödie mit Jack Nicholson als Randle McMurphy hatte ihre Premiere in einer Zeit großer Fragen: Was bedeutet Heilung? Wer bestimmt, was „normal“ ist? Darf man Menschen gegen ihren Willen behandeln oder einsperren?

Damals gewann die sogenannte antipsychiatrische Bewegung in der Bundesrepublik, in Großbritannien, Italien und den USA großen Einfluss. Sie stellte die Psychiatrie grundlegend infrage und stieß große Reformen an.

Was ist die Antipsychiatrie-Bewegung und wie hat „Einer flog über das Kuckucksnest“ ihr Bild geprägt?

Es gibt nicht die eine Bewegung. Antipsychiatrie ist, so der Medizinhistoriker Heiner Fangerau, ein Sammelbegriff für zahlreiche Bewegungen und Strömungen der vergangenen etwa 150 Jahre. Der Begriff setzt voraus, dass es eine Vorstellung von Psychiatrie gibt, gegen die man sich wenden kann. Anders als die antipsychiatrische Bewegung zu Beginn des 20. Jahrhunderts, die aus der Psychiatrie selbst hervorging, geht es im letzten Drittel des Jahrhunderts um etwas anderes:

In den 1960er- und 1970er-Jahren entstehen weltweit Proteste gegen Zwang, Institutionen und Kontrolle – auch in der Psychiatrie. Damals versteht man laut Fangerau unter Antipsychiatrie „alles, was sich gegen die vorherrschende Psychiatrie wendet“.

„Die Antipsychiatrie schließt sich dann der 1968er-Bewegung an – oder umgekehrt: Die 68er-Bewegung schließt sich dann dieser Antipsychiatriebewegung an und wird immer mehr politisiert“, erklärt der Humanmediziner Daniel Vitecek.

Der Film „Einer flog über das Kuckucksnest“, basierend auf dem gleichnamigen Roman von Ken Kesey, trifft einen gesellschaftlichen Nerv. Buch und Film werden zu Kultwerken dieser Gegenbewegung, die in der Psychiatrie keinen Ort der Heilung, sondern ein rigides Kontrollsystem erkennt, das Menschen zerstört.

Ein solches Opfer ist Randle McMurphy, die von Jack Nicholson gespielte Hauptfigur, die das Kliniksystem zunächst herausfordert. Doch der Unbeugsame wird gebrochen: Bei ihm wird eine Lobotomie durchgeführt. Dabei durchtrennen Ärzte Nervenbahnen im Gehirn, um „auffälliges Verhalten“ zu unterbinden. Jahrzehntelang war dies eine gängige Behandlungsmethode.

Was forderte die Antipsychiatriebewegung der 1970er-Jahre?

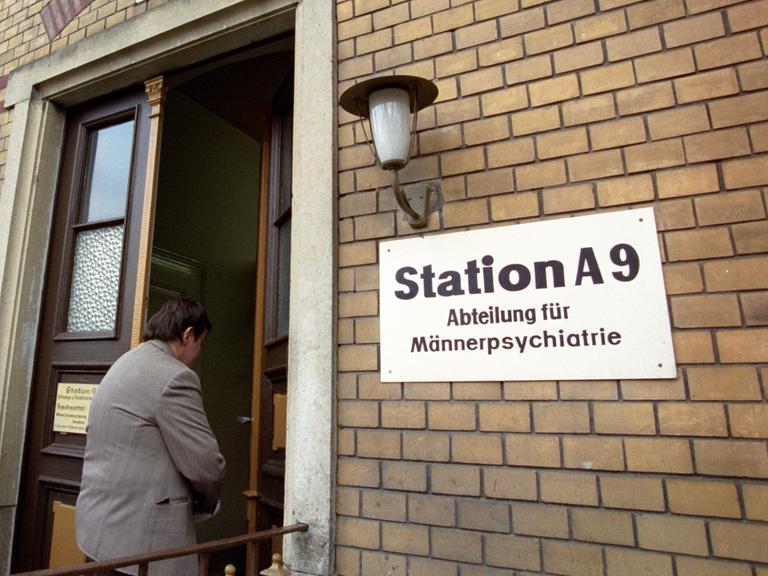

Psychiatrische Kliniken sind damals vielerorts geschlossene Welten, in denen Fixierungen und Elektroschocks üblich sind. Ein Aufenthalt dauert oft Jahre, manchmal sogar Jahrzehnte. Viele Menschen verschwinden hinter Anstaltsmauern – und kehren nicht zurück. Anfang der 1970er-Jahre gibt es in den USA rund 500.000 Patientinnen und Patienten, in Deutschland etwa 177.000.

„Schließt die Anstalten!“ oder „Freiheit heilt!“: Bei Demonstrationen vor psychiatrischen Kliniken fordern Aktivistinnen und Aktivisten eine menschenwürdigere Behandlung, die Abschaffung von Zwangsmaßnahmen, die Entstigmatisierung psychisch Kranker – und das Ende einer Psychiatrie, die statt zu heilen nur verwahrt.

Die Kritik wird grundsätzlich, wie der Medizinhistoriker Heiner Fangerau erklärt: Man fragt, ob die Psychiatrie den Menschen richtig sieht – ob ihre Definition von Krankheit nicht vielmehr ein Gesellschaftssymptom ist. „Das heißt, Krankheitskonzept und Institution werden infrage gestellt. Und dazu kommen dann Ideen wie, dass die psychisch Kranken oder die so gelabelten Personen in der Gemeinde behandelt werden sollen oder sich selber behandeln sollen", sagt Fangerau.

Eine der bekanntesten Gruppen ist das Sozialistische Patientenkollektiv (SPK), das 1970 von dem Psychiater Wolfgang Huber gegründet wird. Das SPK versteht Krankheit als Protestform gegen die Zwänge des kapitalistischen Systems und fordert radikale Veränderungen gesellschaftlicher und medizinischer Strukturen.

Reformorientierte Psychiater warnen vor radikaler Antipsychiatrie, schildert Fangerau: Ohne Diagnose und Einrichtungen könnten viele Menschen keine Hilfe mehr bekommen und im schlimmsten Fall obdachlos werden. Es gab also auch Konflikte zwischen den idealistischen Zielen der Bewegung und den praktischen Bedürfnissen der Betroffenen, sagt Fangerau.

Hat die Antipsychiatrie-Bewegung zu echten Reformen in der Psychiatrie geführt?

Die öffentliche Kritik der antipsychiatrischen Bewegung an den „Verwahranstalten“ führt in der Bundesrepublik unter anderem dazu, dass der Bundestag eine Enquete-Kommission einsetzt, die gravierende Missstände aufdeckt.

In ihrem Abschlussbericht von 1975 – veröffentlicht nur wenige Tage nach der Premiere von „Einer flog über das Kuckucksnes“ – gibt die Kommission Empfehlungen für eine gemeindenahe, menschenwürdige und sozial orientierte Psychiatrie. Dazu gehören:

- Abbau großer psychiatrischer Anstalten und Aufbau gemeindenaher Versorgungsstrukturen

- Regionalisierung und Dezentralisierung mit wohnortnahen Angeboten wie Tageskliniken und ambulanten Diensten

- Stärkung der Patientenrechte sowie Einbindung von Angehörigen und Betroffenen

Psychiatrische Patientinnen und Patienten seien keine Bürger zweiter Klasse, sondern hätten Anspruch auf Würde, Teilhabe und eine bedarfsgerechte Hilfe, so der Bericht. Die sogenannte Psychiatrie-Enquete gilt bis heute als Wendepunkt in der deutschen Psychiatriegeschichte. Allerdings werden nicht alle Empfehlungen umgesetzt; bis heute gibt es in vielen Regionen Versorgungslücken.

Gab es auch negative Nebeneffekte der Bewegung?

Trotz aller wichtigen Debatten und Reformen: Die antipsychiatrische Bewegung hat nicht nur positive Folgen. In manchen Fällen können ihre radikalen Forderungen zu Verelendung oder Kriminalisierung Betroffener beitragen.

Der Medizinhistoriker Heiner Fangerau verweist auf die Mad-Pride-Bewegung. Ihr geht es um Selbstermächtigung: Psychiatrieerfahrene Menschen kämpfen gegen Stigmatisierung, für eine Normalisierung von Verhaltensweisen, die nicht den üblichen gesellschaftlichen Regeln entsprechen. Diese Menschen werden aber, so Fangerau, „gelegentlich mit dem Phänomen konfrontiert, dass die Selbstermächtigung begriffen wird als Eigenverantwortung. Und dann sollen sie sich doch auch um sich selber kümmern. Das hat den Nebeneffekt, dass man ihnen Hilfe entzieht“.

Eine Folge der antipsychiatrischen Reformbewegung ist, dass die Zahl der Betten in den Großkrankenhäusern zwar halbiert wird. Doch in der forensischen Psychiatrie nimmt sie zu, wie Fangerau betont. Und es gebe „Ersatzinstitutionen“ – in den USA Gefängnisse, in Deutschland vor allem Altenheime. Die Psychiatrie entlasse zudem immer mehr Menschen aus der Behandlung nicht nach Hause, sondern in die Obdachlosigkeit: „Dann wird die psychiatrische Tür zur Drehtür“.

Wo steht die Antipsychiatriebewegung heute?

Mit „Einer flog über das Kuckucksnest“ zeigte Regisseur Miloš Forman, was sich hinter Kliniktüren abspielte: Machtmissbrauch, Zwang und menschenunwürdige Zustände. Seither hat sich die Psychiatrie verändert. Doch die Fragen von damals sind geblieben: Was ist normal? Wer darf darüber entscheiden? Was geschieht mit denen, die anders sind?

Der Mediziner Daniel Vitecek sieht heute „keine breite antipsychiatrische oder reformpsychiatrische Bewegung“. Das liege auch daran, dass sich die „Mainstream-Psychiatrie“ als Erbin der Reformpsychiatrie verstehe.

In Psychologie-Ratgebern und Selbsthilfebüchern werde Menschen gesagt, wie sie mit Depression, ADHS oder Autismus leben können. Der antipsychiatrische Gedanke, dass es sich um eine „umweltbedingte Störung“ handeln könnte, finde sich dort nicht. Gerade in den sozialen Medien gebe es eine „große Identifizierung“ mit der eigenen Diagnose.

Heute geht es um Self-Tracking und Selbstoptimierung. Der Diskurs hat sich aus der Klinik ins Netz verlagert. Die Gesellschaft scheint den Wahnsinn gezähmt zu haben – verschwunden ist er jedoch nicht.

Feature-Autoren: Michael Marek und Luis Kilian Marek, Onlinetext: bth