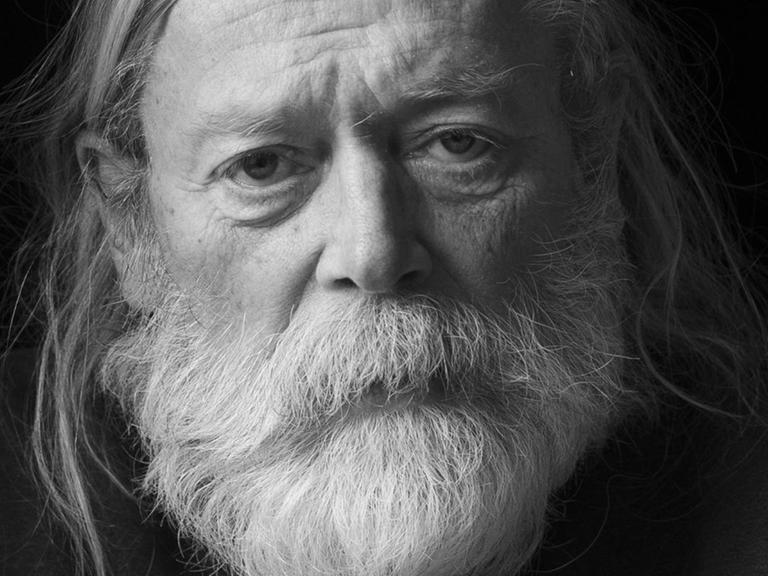

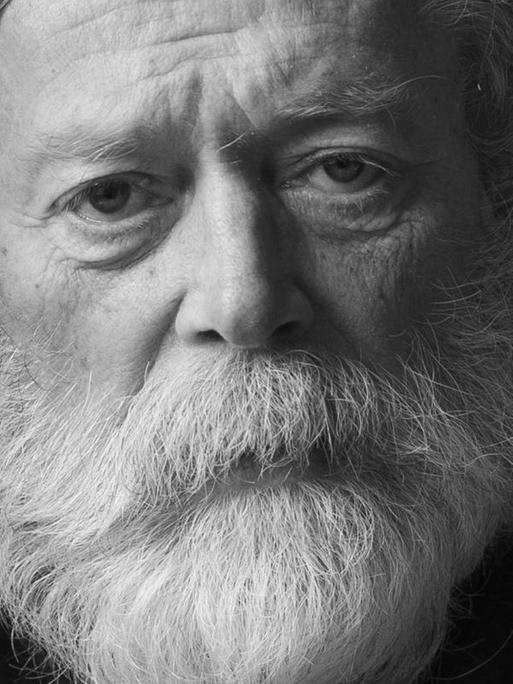

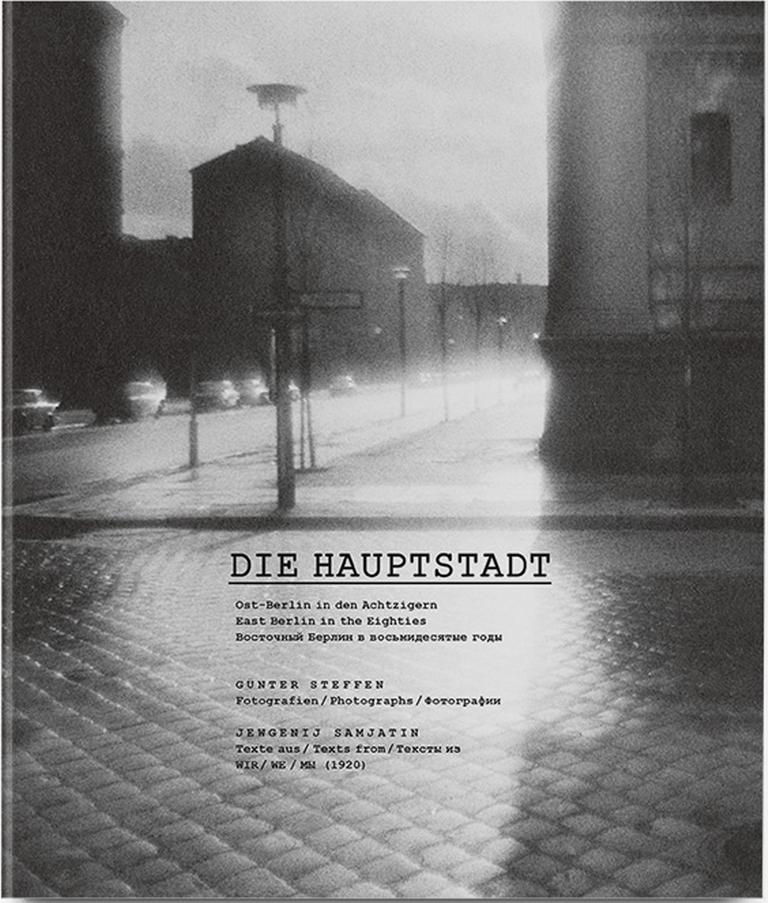

Günter Steffen: "Die Hauptstadt"

© Hartmann Books

Düstere Dystopie, abgelichtet

36:19 Minuten

Günter Steffen, Jewgenij Samjatin

Übersetzt von Sergej Gladkich

Die HauptstadtHartmann Books, Stuttgart 2021160 Seiten

38,00 Euro

Keine Zuckerbäckerbauten, keine Paläste. Hauptstadtfotograf Günter Steffen zeigt Ost-Berlin so, wie es die Oberen nicht sehen wollten: düster, trist, verlassen. Erst jetzt würdigt ein Fotoband diese Bilder, vom dystopischen Text "Wir" ergänzt.

Überall schicke Büro-Etagen und teure Appartements, innovative Start-ups und Galerien, angesagte Clubs und Restaurants: Berlin-Mitte und -Prenzlauer Berg, wo zu DDR-Zeiten die Mauer die Stadt zerteilte und die Werktätigen sich in maroden Altbauwohnungen wohnten, ist längst zu einem profitablen Filet-Stück für Investoren und einer kreativen Spielwiese für den digitalen und künstlerischen Zeitgeist geworden.

Wie es dort kurz vor dem Kollaps des sozialistischen Einheitsstaates aussah, zeigt jetzt ein bei Hartmann Books erschienener Fotoband von Günter Steffen: „Die Hauptstadt. Ost-Berlin in den Achtzigern“, herausgegeben von Regisseur und Autor Günter Jeschonnek.

Weder kurz vor noch kurz nach dem Mauerfall war das Interesse besonders groß, die Fotos in ihrer schrecklichen Schönheit und subversiven Kraft wahrzunehmen und als das zu sehen, was sie sind: ein Schlag ins Gesicht der großen Heilsbringer, die die Lüge zur Wahrheit erklären, das Blaue vom Himmel versprechen und nur verbrannte Erde hinterlassen.

In der DDR hätte keine Galerie gewagt, die Fotos auszustellen, kein Verlag gewagt, sie zu drucken: Jede künstlerische Äußerung und Veröffentlichung unterlag der Genehmigung und der Zensur.

Die Bilder zeigen nicht die glorreichen Errungenschaften, sondern die Schattenseiten des Sozialismus, man sieht nicht die Zuckerbäcker-Prachtbauten an der Karl-Marx-Allee, nicht den blank polierten Palast der Republik, sondern die schmuddeligen Seiten der “Hauptstadt“: verdreckte Hinterhöfe, ärmliche und herunter gekommene Ecken, die den offiziellen Verlautbarungen über die kommunistische Zukunftsgesellschaft der Freien, Gleichen und Glücklichen so gar nicht entsprachen.

Berlins Mitte neu erfinden

Wohin Günter Steffen mit seiner Kamera auch schaut: die Mauer, die Wachtürme, der antifaschistische Schutzwall, der vor den Anfeindungen des Kapitalismus schützen sollte und doch nur dazu diente, das Volk zu kasernieren. Nach dem Fall der Mauer wollte niemand mehr wissen, wie schlecht es war, sondern nur, wie gut es wieder werden kann: Die Mauer wurde weggeräumt, die Häuser renoviert, Berlins Mitte neu erfunden.

Erst jetzt, wo die Mieten von keinem Kreativen mehr bezahlbar sind und die schöne Fassade des digitalen Kapitalismus Risse bekommt, besinnt man sich auf das Vergessene und Verdrängte, fragt, was man hätte anders machen können. Wichtiger Teil dieser überfälligen Erinnerungsarbeit könnten die Fotos von Günter Steffen sein.

Sie erzählen, wie geisterhaft und unwirklich das Leben in einigen Bereichen der “Hauptstadt“ war, sie vermitteln ein Gefühl von Hilflosigkeit und Trauer, Wut und Zorn, über allem liegt eine grauenhafte Verzweiflung und niederschmetternde Lethargie, eine diffuse Endzeitstimmung: Die Straßen menschenleer, die Luft neblig und kalt, die Laternen nutzlose Funzeln, Fenster zugemauert und verrammelt, Rollläden längst für immer heruntergelassen.

In den blätternden Fassaden auch 40 Jahre nach Kriegsende noch immer Einschusslöcher. Ausgeweidete Autowracks gammeln in Hinterhöfen vor sich hin, überall Mülltonnen, tote Bäume, Kirchen ohne Dach, U-Bahnhöfe ohne Reisende, Spielplätze ohne Kinder.

Ganze Häuserzeilen stehen leer und dienen den Tauben und Katzen als Unterschlupf, vielleicht hausen dort Punks und Polit-Rebellen, die es der DDR ja auch gab. Aber man sieht auf keinem einzigen Bild irgendein Anzeichen von Leben, nicht in der Kastanien- und der Schönhauser Allee, der Friedrich- und der Chausseestraße, nicht am Gendarmenmarkt und dem Kupfergraben.

Gähnende Leere, bleiernes Warten

Auf der Museumsinsel, auf der heute endlose Touristenströme die Kunstschätze bewundern, in den Szene-Vierteln, wo heute die Nacht zum Tag gemacht wird: damals, auf den Fotos, kein Mensch, kein Leben, nur gähnende Leere, bleiernes Warten darauf, dass endlich etwas geschehen möge und jemand den grauen Vorhang wegzieht.

Ob Günter Steffen Clärchens Ballhaus in der Auguststraße oder den Jüdischen Friedhof in Weißensee fotografiert: Alles wirkt verlassen und verloren, seltsam verwaschen und unscharf, geradezu unheimlich, als wäre der Fotograf der einzige und letzte Mensch, den die Apokalypse verschont hat, und der jetzt mit seiner Kamera durch ein Gefängnis des Grauens streift.

Erreicht wird der Effekt, weil Günter Steffen immer Sonntagmorgens in der noch schlafenden und menschenleeren "Hauptstadt" unterwegs war und mit einem grobkörnigen Schwarz-Weiß-Film fotografiert hat. Außerdem hat er auf seine alte DDR-Praktika-Kleinbild-Kamera ein eigentlich völlig verkehrtes japanisches Objektiv gesetzt, das wie ein viel zu dickes Brillenglas wirkt und alles verschwommen wahrnimmt. Das wusste Steffen vorher nicht, aber es war ihm recht, denn so wird der Eindruck noch verstärkt, er stolpere hilflos und ziellos durch eine düstere Dystopie.

Gespickt mit einem literarischen Albtraum

Günter Jeschonnek, der als Regisseur und Autor in der DDR von der Zensur bedroht war und heute Kulturprojekte unterstützt und managt, ist Inspiration und Geburtshelfer des Fotobandes. Er kennt den Fotografen noch aus DDR-Tagen. Als Jeschonnek 1984 in Senftenberg das sowjetische Theaterstück "Stadt ohne Menschen" als politisches Märchen für Erwachsene inszenierte, sorgte Steffen für die Fotos im Programmheft, menschenleere Städte, die aussahen wie sinnlose Hüllen einer gescheiterten Utopie.

Hineingeschmuggelt hat Jeschonnek damals auch Auszüge aus einem im Ostblock verbotenen Roman, der sich wie ein Vorbote von Huxleys "Schöne neue Welt" und Orwells "1984" liest: Jewgenij Samjatin und seine 1920 geschriebene Dystopie "Wir".

Der von der Revolution enttäuschte Autor nimmt in seinem Roman Entartung und Terror des Stalinismus literarisch vorweg: Die Menschen sind namenlose Nummern in einem totalitären Einheitsstaat, der von einem autokratischen "Wohltäter" geleitet wird, das Leben wird überwacht und reglementiert, Kunst und Religion sind abgeschafft, alles dient dem Kollektiv, dem Wirgefühl.

Wer sich nicht an die Regeln und Vorschriften hält, wird verhaftet und getötet – oder ihm wird die Fantasie operativ entfernt. Umgeben ist das Terror-Regime von einer unüberwindlichen Mauer. Jeschonnek hat wieder Passagen des visionären Romans übernommen und lässt sie mit den Fotos kommunizieren. Es entsteht ein Zwiegespräch zwischen einem literarischen Albtraum und der fotografischen Reise ins Herz der Finsternis der DDR, eines dem Untergang geweihten, totalitären, von Mauern umgebenen Staates, an dem vieles sehr real war, nur eines sicher nicht: der freiheitliche Sozialismus.