Schiedsgericht statt „Limbach-Kommission“

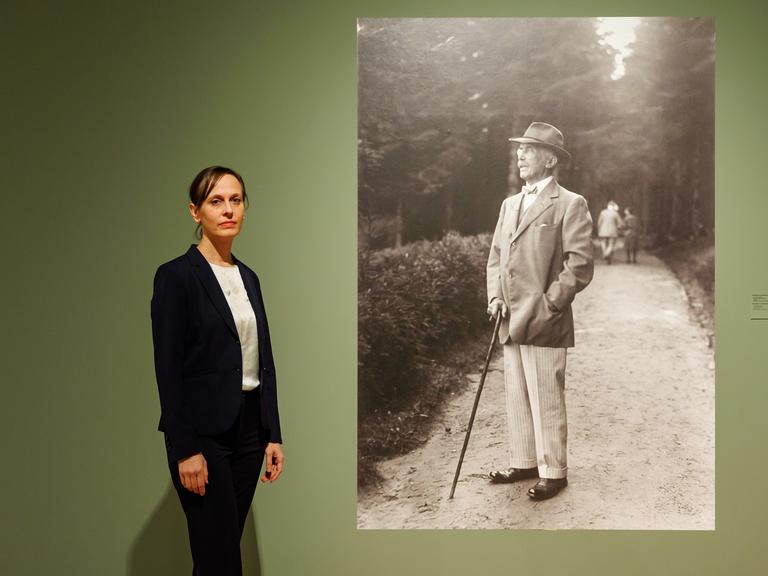

Das Bayerische Nationalmuseum gab 2023 geraubte Silberobjekte aus NS-Zeit zurück an die jüdischen Nachfahren der Besitzer. © picture alliance / dpa / Christina Storz

Rückgabe von NS-Raubkunst soll beschleunigt werden

Für die strittigen Fälle bei der Rückgabe von Kulturgütern, die von den Nationalsozialisten – vor allem aus jüdischem Besitz – geraubt wurden, sind ab 1. Dezember sogenannte Schiedsgerichte zuständig. Bislang kümmerte sich darum die sogenannte die „Limbach-Kommission“. Aber es bleiben Fragen.

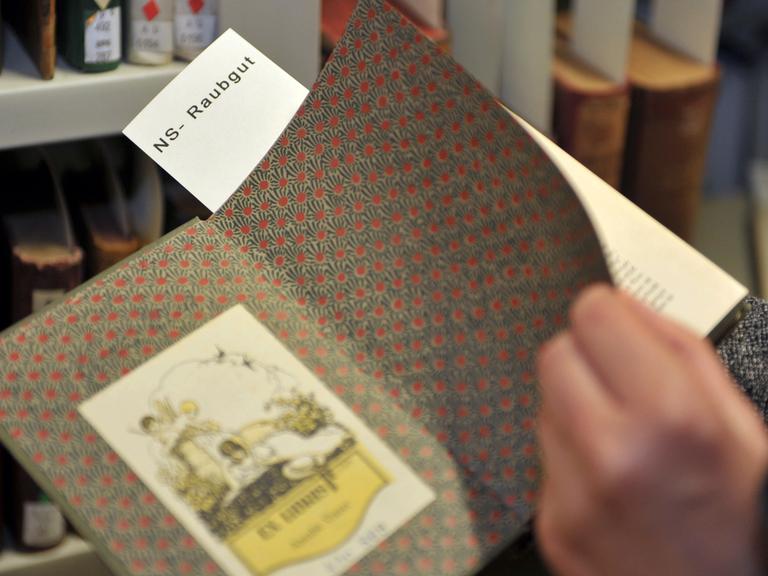

Während der NS-Zeit hat der deutsche Staat etwa 600.000 Kunstwerke aus überwiegend jüdischem Besitz gestohlen. Viele landeten nach dem Zweiten Weltkrieg auch in öffentlichen Einrichtungen wie Museen und Bibliotheken. Für die Nachfahren der ehemaligen Besitzer war es dabei oft schwierig, diese Werke zurückzufordern, denn die Herkunft der Werke war viele Jahre nach Kriegsende nicht immer einfach nachzuvollziehen.

Zehntausende Werke wurden zwar in bilateralen Vergleichen zurückgegeben. In strittigen Fällen mussten sich Kläger aber ab 2003 an die „Beratende Kommission im Zusammenhang mit der Rückgabe NS-verfolgungsbedingt entzogenen Kulturguts, insbesondere aus jüdischem Besitz“ wenden. An deren Arbeit gab es immer wieder Kritik, auch weil sie in rund 20 Jahren nur etwa zwei Dutzende Fälle klären konnte.

Rund 80 Jahre nach Ende des Zweiten Weltkriegs soll es nun schneller gehen und Schiedsgerichte sollen diese Arbeit übernehmen, darauf hatten sich 2024 Bundesregierung, Bundesländer und kommunale Spitzenverbände verständigt.

Inhalt

- Die „Limbach-Kommission“

- Die neue Schiedsgerichtsbarkeit

- So sollen die Schiedsgerichte arbeiten

- Die Washingtoner Prinzipien von 1998

Die „Limbach-Kommission“

Wenn es in den vergangenen rund 20 Jahren um strittige Fälle bei der Rückgabe von NS-Raubkunst ging – meist waren es Werke aus jüdischem Besitz –, dann war dafür die „Beratende Kommission im Zusammenhang mit der Rückgabe NS-verfolgungsbedingt entzogenen Kulturguts, insbesondere aus jüdischem Besitz“ zuständig. Nach ihrer ersten Vorsitzenden, der 2016 verstorbenen früheren Verfassungsgerichtspräsidentin Jutta Limbach, war meist einfach nur von der „Limbach-Kommission“ die Rede.

Die „Limbach-Kommission“ durfte aber nur dann tätig werden, wenn auch das betroffene Museum zugestimmt hatte, dass sich die Provenienzforschung damit befasst, die sich um die Bestimmung der tatsächlichen Herkunft eines Kunstwerks kümmert. Die Museen konnten also bislang selbst entscheiden, ob über sie geurteilt werden darf oder nicht. Und die Kommission konnte danach auch nur eine Empfehlung abgeben und keine endgültige Entscheidung in der Sache treffen.

Im Oktober 2024 verständigten sich dann Bund, Länder und kommunale Spitzenvertreter auf eine Reform: Nun soll ein Schiedsgericht verbindlich darüber entscheiden, welche Kunstwerke restituiert werden.

Die neue Schiedsgerichtsbarkeit

Die „Schiedsgerichtsbarkeit NS-Raubkunst“ kümmert sich nun ab 1. Dezember 2025 um die strittigen Fälle bei der Rückgabe von den Nazis gestohlener Werke. Dabei soll es den Nachfahren der von den Nazis beraubten jüdischen Opfer vor allem auch einfacher werden, ein solches Verfahren zu erreichen. Kläger können sich direkt an das Schiedsgericht wenden und um eine Entscheidung bitten. Das betroffene Museum muss dem nicht mehr erst noch zustimmen.

Und das Verfahren soll auch insgesamt schneller werden. Denn anders als bei der Beratenden Kommission, deren Empfehlungen nicht bindend waren, sind die Entscheidungen der neuen Schiedsgerichtsbarkeit rechtsverbindlich. Für beide Seiten soll das Verfahren zudem kostenfrei sein.

Der neuen „Schiedsgerichtsbarkeit NS-Raubgut“ gehören insgesamt 36 Personen an, darunter sind sowohl Juristen als auch in der historischen Forschung anerkannte Experten. Das Präsidium bilden die ehemalige Richterin am Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte, Elisabeth Steiner, und der ehemalige Bundesverfassungsrichter Peter Müller.

Ausgewählt wurden sie von Vertreterinnen und Vertretern des Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und Medien, den Ländern, den kommunalen Spitzenverbänden sowie Vertreterinnen und Vertretern des Zentralrats der Juden in Deutschland und der Claims Conference.

So sollen die Schiedsgerichte arbeiten

Aus den Reihen der sogenannten Schiedsgerichtsbarkeit sollen dann die Schiedsgerichte für die einzelnen Fälle benannt werden. Ein Schiedsgericht besteht dabei immer aus fünf Richtern. Jeweils zwei Mitglieder werden von den beiden Parteien benannt, ein Rechtsexperte und ein Historiker. Die müssen sich dann auf einen Vorsitzenden verständigen. Entschieden wird mit einfacher Mehrheit.

Damit diese Entscheidungen nicht willkürlich, sondern nachvollziehbar sind, gibt es einen „Bewertungsrahmen“, der die grundsätzlichen Regeln und Bedingungen für die Arbeit der Schiedsgerichte festlegt. Ziel des Entscheidungsprozesses ist „eine gerechte und faire Lösung“, wie es schon in der Washingtoner Erklärung von 1998 hieß, die den rechtlichen Hintergrund der Rückgabeverfahren in Deutschland bildet.

Die Washingtoner Erklärung von 1998

Die Washingtoner Erklärung von 1998 war das Ergebnis der „Washington Conference on Holocaust-Era Assets“ (Washingtoner Konferenz über Vermögenswerte aus der Zeit des Holocaust). Mehr als 40 Staaten und auch jüdische Organisationen verständigten sich darauf, wie in der Zeit von 1933 bis 1945 geraubte Kunstwerke ausfindig gemacht und wieder rückerstattet werden sollen.

Ziel sollte eine „faire und gerechte Lösung“ bei der Rückgabe der gestohlenen Werke sein. Rechtlich bindend ist diese Erklärung zwar nicht, aber sie legte dennoch die Grundsätze fest, nach denen in vielen Staaten die Rückgabe des geraubten jüdischen Eigentums geregelt wurde, oft auch in Form sogenannter Restitutionsgesetze. Ein solches Gesetz fehlt in Deutschland immer noch, was auch von jüdischen Organisationen schon wiederholt kritisiert wurde.

Im Koalitionsvertrag von Union und SPD wurde vereinbart, dass nach der Einführung der Schiedsgerichtsbarkeit auch ein wirksames Restitutionsgesetz geschaffen werden soll, "um zu einer befriedenden und rechtssicheren Lösung für offene NS-Raubgut Fälle zu kommen".

gue