- Warum heißt die Mohrenstraße in Berlin so?

- Warum soll die Mohrenstraße umbenannt werden?

- Wer war Anton Wilhelm Amo?

- Wer ist gegen die Umbenennung der Mohrenstraße?

- Warum dauert das Verfahren so lange an, während viele „DDR-Straßennamen“ zügig umbenannt wurden?

- Wann werden und wurden Straßen umbenannt?

Mohrenstraße in Berlin

Umbennen oder nicht? Die Mohrenstrasse ist seit Langem Gegenstand gesellschaftlicher Debatten. Der Begriff Mohr wird von vielen Menschen als rassistisch und diskriminierend wahrgenommen. © picture alliance / epd-bild / Christian Ditsch

Darum wird über Umbenennungen von Straßen heftig gestritten

In vielen Städten gibt es Streit über die Umbenennung von Straßen. Ein Beispiel: die Berliner Mohrenstraße, über deren Umbenennung bereits jahrelang diskutiert wurde. Was erhitzt die Gemüter so? Und wann sollten Bauwerke umbenannt werden?

Darf ein Platz in Hamburg nach der beliebten Volksschauspielerin Heidi Kabel benannt werden? Schließlich war sie in der NS-Frauenschaft und baute ihre Karriere im nationalsozialistischen Deutschland mit Volkstümlichkeit und Blut-und-Boden-Ideologie auf. Später setzte sie sich aber kritisch mit der NS-Zeit auseinander.

Wie ist es um einen Ernst-Thälmann-Platz bestellt, wenn man weiß: Der Vorsitzende der Kommunistischen Partei setzte die Befehle Stalins um? Oder einer Hindenburg-Straße, benannt nach dem Reichspräsidenten, der Adolf Hitler zum Reichskanzler ernannte? Und: Muss die Mohrenstraße umbenannt werden, bei der man gar nicht mehr so genau weiß, warum sie überhaupt so benannt wurde?

Um die Umbenennung von Straßen und Plätzen wird oft erbittert gestritten. Zum einen, weil es nicht einfach ist, die Worte und Taten der Namensgeber zu bewerten. Denn die meisten Biografien lassen sich nicht eindeutig in "gut" und "schlecht" einteilen. Zum anderen, weil Straßennamen immer Spiegel gesellschaftlicher Entwicklungen sind. Debatten und Diskussionen gehören also dazu.

Im Fall der Mohrenstraße dauert dieser Streit schon viele Jahre lang an.

Inhalt

Warum heißt die Mohrenstraße in Berlin so?

Die Mohrenstraße im Zentrum Berlins zwischen Wilhelmstraße und Hausvogteiplatz ist Teil der Friedrichstadt und trägt seit mehr als 300 Jahren diesen Namen.

Es gibt verschiedene Erklärungsmöglichkeiten dafür. So könnte es sein, dass hier Schwarze lebten, die als Sklaven während der Regierungszeit König Friedrichs I. als Militärmusiker oder auch Kammerdiener am Hof dienten. Andere Historiker gehen davon aus, dass die Straße nach einer afrikanischen Delegation benannt wurde, die Ende des 17. Jahrhunderts in Berlin dem Großen Kurfürsten einen Besuch abstattete.

In der DDR trug die Straße den Namen des ersten DDR-Ministerpräsidenten Otto Grotewohl. Nach der Wiedervereinigung tilgte man die DDR und entschied sich wieder für den alten Namen Mohrenstraße.

Warum soll die Mohrenstraße umbenannt werden?

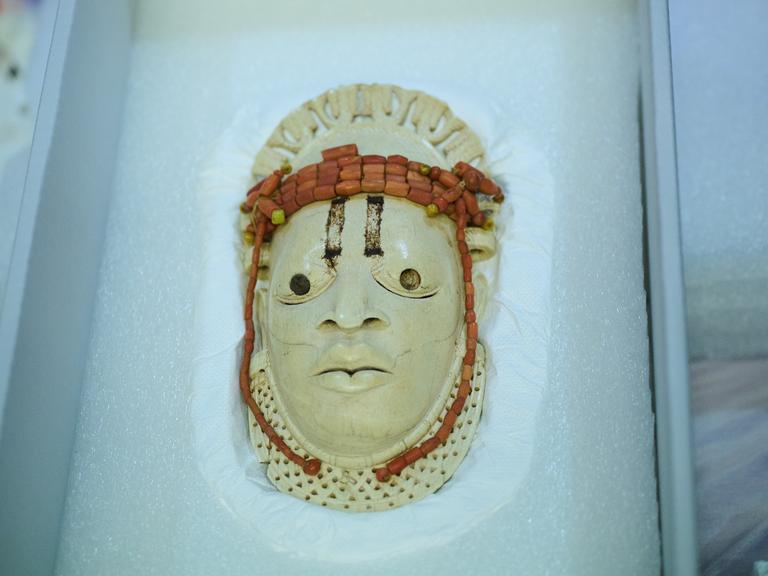

Vereine wie Decolonize Berlin oder die Initiative Schwarze Menschen in Deutschland (ISD) beschäftigen sich seit Jahren kritisch mit der preußischen Kolonialgeschichte und haben sich erfolgreich für die Umbenennung von Straßen eingesetzt, so zum Beispiel im Afrikanischen Viertel in Berlin-Wedding. Auch das frühere Gröbenufer in Kreuzberg (Otto Friedrich von der Groeben gründete die Kolonie Groß Friedrichsburg im heutigen Ghana) wurde umbenannt und trägt heute den Namen May-Ayim-Ufer. May Ayim war eine Schriftstellerin und Aktivistin. Sie hat sich mit den Themen Rassismus und Kolonialismus auseinandergesetzt.

Tahir Della von der Initiative Schwarze Menschen in Deutschland hält den Begriff „Mohr“ für historisch belastet, für abwertend und rassistisch. In diesem Zusammenhang sei nicht die Ansicht der Mehrheitsgesellschaft entscheidend, sondern die Wirkung des Wortes „Mohr“ auf Schwarze. „Also stellen Sie sich vor, Sie haben einen Straßennamen, der Ihnen immer rassistisch begegnet, und Sie müssen hier aus der U-Bahn steigen oder sich verabreden.“ Das sei schwierig.

Aus diesem Grund setzen sich Tahir Della und andere schwarze Aktivisten seit Jahren für die Umbenennung in Anton-Wilhelm-Amo-Straße ein.

Wer war Anton Wilhelm Amo?

Anton Wilhelm Amo lebte vermutlich von 1703 bis 1756 und war der erste bekannte Philosoph afrikanischer Herkunft in Deutschland. Er lehrte an den Universitäten Wittenberg, Halle und Jena. Zu Berlin hatte Amo keinen direkten Bezug.

Für afrodeutsche Aktivisten ist Amo ein Vorbild. Sie halten ihn für einen Vordenker des Antirassismus, verweisen auf seine – allerdings nicht erhaltene – Schrift unter dem Titel „Über die Rechtsstellung der Mohren in Europa.“

Wer ist gegen die Umbenennung der Mohrenstraße?

Die Mohrenstraße gehört zum Berliner Verwaltungsbezirk Mitte. 2020 forderte die dortige Bezirksverordnetenversammlung (eine Art Kommunalparlament) den Bezirk auf, die Straße zügig umzubenennen. Im 2021 gefassten Beschluss des Bezirksamtes heißt es: „Nach heutigem Demokratieverständnis ist der bestehende rassistische Kern des Namens belastend und schadet dem nationalen und internationalen Ansehen Berlins.“

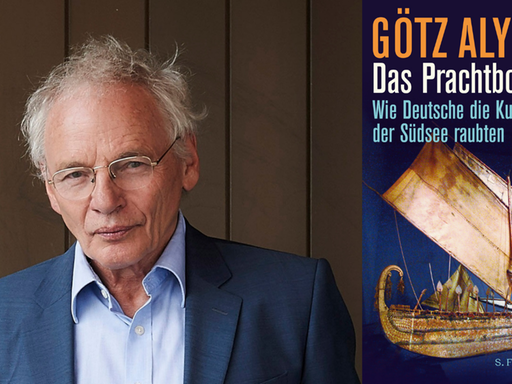

In der Initiative Pro Mohrenstraße organisierten sich daraufhin die Gegner der Umbenennung, unter anderen der renommierte Historiker Götz Aly, der in erster Linie zum Nationalsozialismus forscht, sich aber auch mit der Kolonialgeschichte seiner Vorfahren, namentlich seinem Urgroßonkel Gottlob Johannes Aly beschäftigt hat.

Die Mohrenstraße sei „nicht in böser oder diskreditierender Absicht so bezeichnet worden,“ sagt Aly. Der 78-Jährige beklagt, die Entscheidung des Bezirksamtes sei über die Köpfe der Anrainer und Anwohner hinweg gefasst worden, das Thema werde von Aktivisten dominiert. Bei ihnen handele es sich um eine „winzige Gruppe“ von „Berufsschwarzen und Profiteuren von öffentlichen Steuertöpfen“, die „durch nichts legitimiert“ sei.

Warum dauert das Verfahren so lange, während viele „DDR-Straßennamen“ zügig umbenannt wurden?

Götz Aly reichte als Anrainer – sein Büro befindet sich in der Mohrenstraße – Klage beim Verwaltungsgericht ein. Sowohl in erster als auch in zweiter Instanz wurde die Klage abgewiesen. Dies nahm allerdings mehrere Jahre in Anspruch. Das Gericht befasste sich nicht inhaltlich mit der Umbenennung, es hatte zu klären, ob der Verwaltungsvorgang nach dem Berliner Straßengesetz ordnungsgemäß abgelaufen war – was das Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg bestätigte. Kurz vor der geplanten Umbenennung hat ein Eilantrag eines Anwohners das Verfahren erneut gestoppt.

Im Zuge der Wiedervereinigung wurden auf dem Gebiet der DDR zügig Straßennamen getilgt, die zu diesem Zeitpunkt als historisch belastet galten. Widerspruch gab es damals kaum, Klagen vor Verwaltungsgerichten, die die Umbenennungen hätten verzögern können, sind nicht bekannt.

Wann werden und wurden Straßen umbenannt?

Die Entscheidung, ob Straßen nun umbenannt werden sollen oder nicht, ist nicht immer einfach. Man muss feststellen, "ob die Trägerin oder der Träger eines Namens so agiert hat, dass dieses Verhalten gegen unsere heutigen Wertvorstellungen in eklatanter Weise verstößt", sagt die Historikerin Regina Rößner. Doch das ist immer ein Abwägungsprozess – schließlich sind Biografien von Menschen in den seltensten Fällen frei von jeglicher Schuld.

Die Debatten über Namen von Straßen oder Plätzen sind also auch immer Spiegel gesellschaftlicher Debatten. Die 68er-Bewegung in der Bundesrepublik konfrontierte die Elterngeneration mit ihrer nationalsozialistischen Vergangenheit. Straßen, die nach wie vor nach Nationalsozialisten und Antisemiten benannt waren, gerieten in den Blick und wurden umbenannt.

Die deutsche Kolonialgeschichte und ihre Aufarbeitung sind noch nicht so lange Teil des Diskurses. Erst seit einigen Jahren wird über die Umbenennung von Straßen diskutiert, die die Namen derjenigen tragen, die an deutschen Kolonialverbrechen beteiligt waren – so zum Beispiel Gustav Nachtigal oder Adolf Lüderitz. Berlin tilgte diese beiden Namen. So trägt die Lüderitzstraße jetzt den Namen Cornelius-Fredericks-Straße und ehrt damit einen Anführer des Aufstands der Nama gegen die deutsche Kolonialbesatzung.

Wie sehr die Umbenennungen von Straßen Spiegel der jeweiligen gesellschaftlichen Entwicklungen sind, zeigt sich bei einem Ost-West-Vergleich. Während die DDR zum Beispiel bestimmte Straßen, die eher mit dem Faschismus verbunden waren, umbenannte, gibt es in Westdeutschland noch über 400 Bauwerke, die nach dem Reichspräsidenten Hindenburg benannt sind. Dieser ernannte Adolf Hitler zum Reichskanzler und ermöglichte so der NSDAP, eine Diktatur zu errichten. Dafür gibt es zum Beispiel in Ostdeutschland noch sehr viele Thälmannstraßen. Ernst Thälmann war bis 1933 Vorsitzender der Kommunistischen Partei und setzte Stalins Befehle um.

lkn