"Macht des Schicksals" in Linz

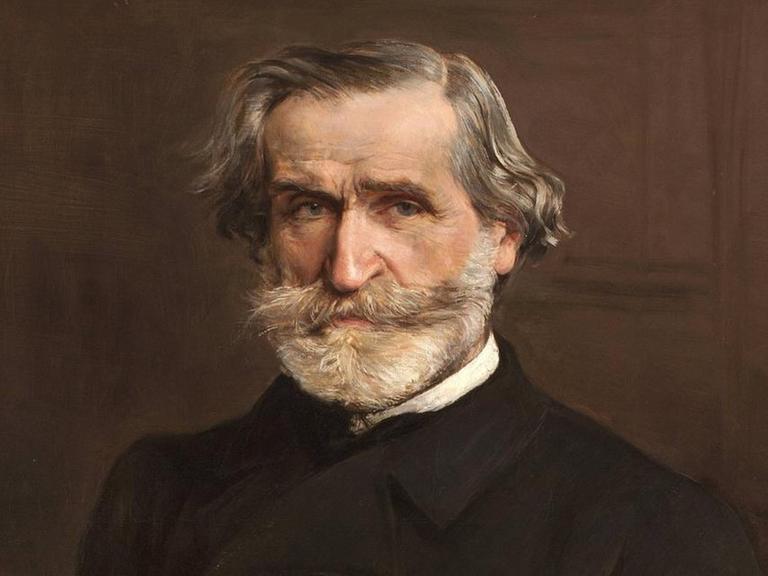

Die österreichische Mezzosopranistin Manuela Leonhartsberger als Preziosilla in "Die Macht des Schicksals".

© Reinhard Winkler

Ohne überflüssigen Opernspeck

07:59 Minuten

Regisseur Peter Konwitschny verdichtet Giuseppe Verdis "Macht des Schicksals" am Landestheater Linz auf phänomenale Weise, meint unser Kritiker. In rund 100 Minuten gelinge es Konwitschny, das Stück endlich mal verständlich auf den Punkt zu bringen.

Dass man das noch erleben darf! Da endet, wie so oft, eine Oper von Giuseppe Verdi düster und verzweifelt, die Hauptakteure werden entweder mit Einsamkeit oder gleich mit dem Tod gestraft. Und was macht Peter Konwitschny, der Meister des Pessimismus, daraus? Eine Erlösungsgeschichte! Nun gut, das ist vielleicht etwas übertrieben formuliert, aber am Schluss der "Macht des Schicksals" erklingt ein wunderbarer Sehnsuchtschor, der Gott um Hilfe bittet und sanfte, lichtvolle Kantilenen gen Himmel und auch in Richtung des nun erleuchteten Zuschauerraums sendet.

Zuvor zeigt uns Konwitschny freilich schon ein dunkles, packendes Psychodrama. Auch in seiner Sicht lieben sich Leonora (mit gleißendem Supermelos: Erica Eloff) und Alvaro (mit satter Steigerungskurve: Sung-Kyu Park). Leonoras Vater ist darüber nicht begeistert, versehentlich (Schicksal? Zufall?) erschießt Alvaro den alten Herren. Worauf Leonoras Bruder Carlo (auch exzellent: Adam Kim) Rache schwört und nach wirklich sehr unglaubwürdigen Verwicklungen - die Männer begegnen sich etwa als Soldatenkameraden wieder und retten einander das Leben - gibt es zwei tote Geschwister und einen verzweifelten Alvaro.

Ohne Soldateska-Bombast

Verdi reichert das Ganze mit etlichen eindrucksvollen, aber extrem martialischen Kriegsszenen an und kommt nach rund drei Stunden zum Schluss. Konwitschny schneidet fast den ganzen Soldateska-Bombast heraus und konzentriert sich ganz auf die wesentlichen Figuren, trotzdem gibt es die berühmte "Rataplan"-Nummer (ein Wunschkonzert-Hit), doch da tanzen vor allem wilde Weiber und wer als Soldat auftritt, ist entweder Karikatur oder tristes Häuflein Mensch.

Der Abend dauert rund 100 Minuten und mittels äußerst klugen Umstellungen von Szenen gelingt es Konwitschny und seinem Dramaturgen Christoph Blitt, das Stück endlich mal verständlich auf den - glühenden - Punkt zu bringen.

Die von Verdi bisweilen recht ungebrochen vertonte Süffigkeit des Krieges geht so flöten, dennoch schwingen die ausführlichen, sinnlosen Metzeleien im Hintergrund mit, vor allem in kleinen Auftritten, Mini-Szenen - schlaglichtartig. Es gibt ein paar ironische Brechungen (vielleicht ist das Wort auch schon zu stark, man könnte auch sagen, Momente zum Schmunzeln).

Einem schwierigen Stück klug auf den Leib gerückt

Peter Konwitschny ist diesmal sogar sein eigener Bühnenbildner. Wir sehen eine sich oft bewegende Drehbühne, die indes immer fast denselben Raum zeigt: ein bunkerähnliches Ambiente, das alle Spielorte mühelos vereint, ob herrschaftliches Haus, Kriegslager oder Kloster.

Enrico Calesso erweist sich am Pult des Bruckner Orchesters Linz als idealer Sparringspartner für Regie und Sängerensemble. Kraftvoll glühend, fein in den Details gearbeitet - wunderbar!

Das Modell, schwierigen Stücken auf solch kluge Weise zu Leib zu rücken, sollte unbedingt Schule machen. Bei den Salzburger Festspielen gab es ja im Corona-Sommer die toll komprimierte "Così fan tutte" (auch ein langes Werk, welches aber nicht solche dramaturgischen Probleme bereitet wie Verdis "Macht des Schicksals"). Hans Neuenfels kapitulierte einst bei George Enescus "Oedipe" und ließ gleich den ganzen finalen Akt weg, weil der Titelheld da erlöst wird und Neuenfels nach eigenem Bekunden dazu nichts einfiel. Konwitschny sollte sich schleunigst weiteren "Problemfällen" widmen, zack und weg mit dem überflüssigen Opernspeck!