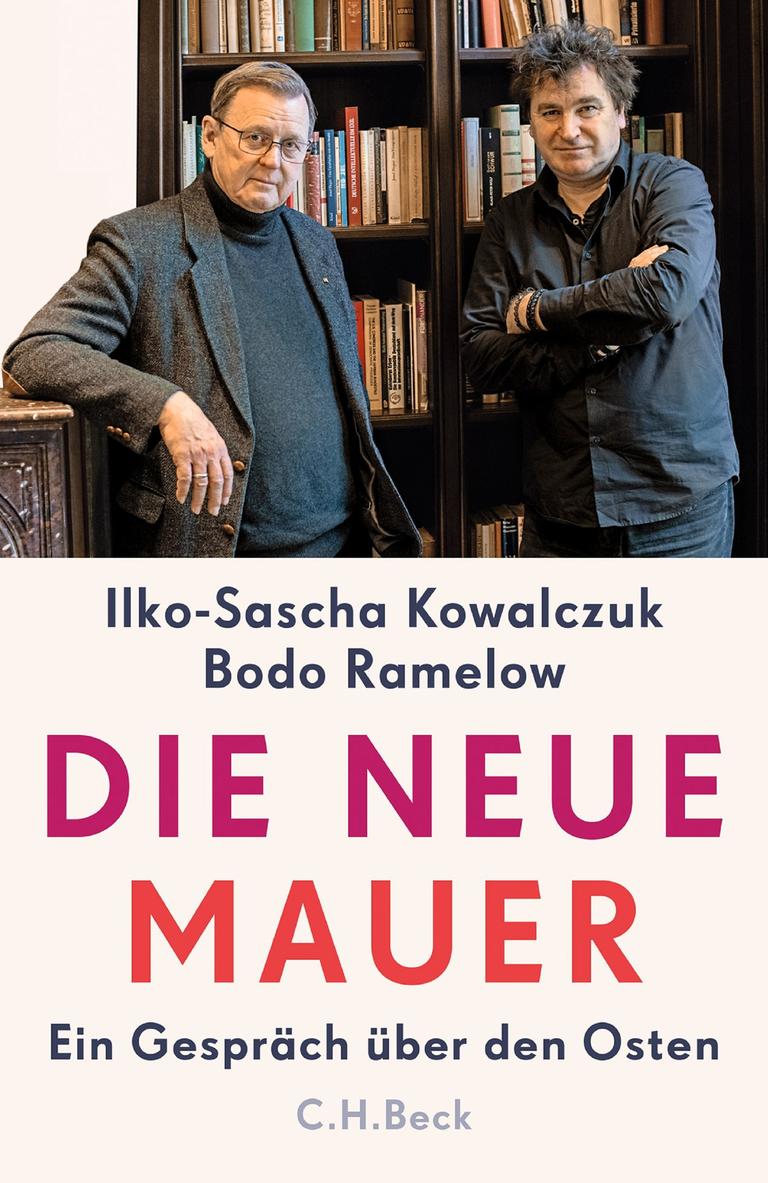

Buch "Die neue Mauer"

© C. H. Beck

Wo die Gräben wirklich verlaufen

07:41 Minuten

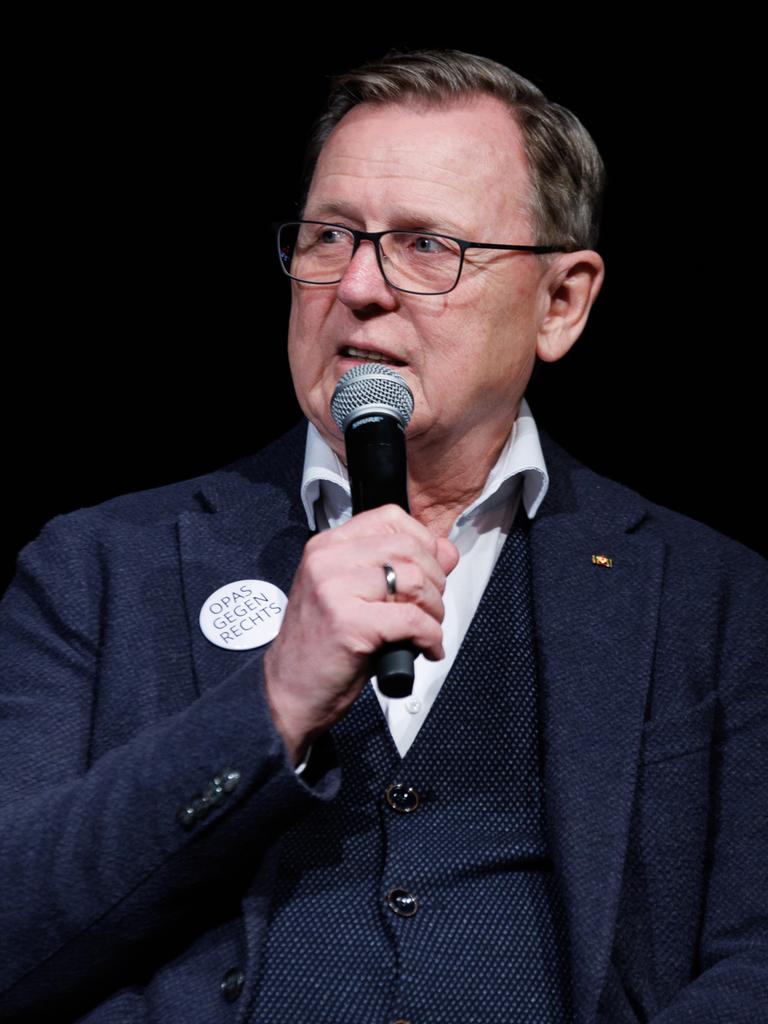

Bodo Ramelow, lko-Sascha Kowalczuk

Die neue Mauer. Ein Gespräch über den OstenC. H. Beck, Berlin 2025239 Seiten

24,00 Euro

Hier geht es ans Eingemachte, im direkten Gespräch wird viel Klartext geredet: über das BSW, über europäische Verteidigungspolitik, Russland und die Ukraine. Und immer wieder geht es auch um Fragen west- und ostdeutscher Identität.

Ein Gesprächsband wird spannend wegen der Personen, die darin zu Wort kommen. Beide, der Historiker Ilko-Sascha Kowalczuk und der Politiker bzw. ehemalige Gewerkschafter Bodo Ramelow, haben viel und Interessantes zu erzählen, beide haben auch ein ausgeprägtes Sendungsbewusstsein, sodass zu vermuten ist, dass es bei den Treffen der beiden kaum zurückhaltendes Schweigen oder Innehalten gegeben haben dürfte.

Im fertigen Buch greifen Kowalczuk und Ramelow jedenfalls den Gesprächsfaden des jeweils anderen auf, lenken offen auf andere Themen um oder bringen zuvor Gesagtes nochmal in Erinnerung. Das geht Schlag auf Schlag, die Texte lesen sich dadurch flüssig und sind leicht verständlich.

Und natürlich – darauf ist so ein Band ja unter anderem angelegt – widersprechen sie einander: „Da sind wir am Kern der Debatte. Ich widerspreche Ihnen. […] Wir sollten uns davor hüten, den Osten als eine homogene Einheit zu sehen.“ „Das habe ich nicht getan. Ich behaupte nur …“ „Ich war nicht fertig.“ „Entschuldigung, Sie haben mich auch unterbrochen.“

Für die Leserin und den Leser sind solche Stellen nicht nur unterhaltsam, sie regen im Folgenden auch dazu an, die eigenen Haltungen und Erinnerungen zu hinterfragen.

Antiamerikanismus, Friedenssehnsucht und soziale Ungleichheit

In verschiedenen Kapiteln werden Themen wie Antiamerikanismus, Friedenssehnsucht oder soziale Ungleichheit diskutiert. Auch wenn das Buch mit bekannten Floskeln wie „Welt aus den Fugen“ oder „Wer weiß, was aus den USA noch droht“ beginnt, wird es sehr schnell präzise. Und das Tempo solch eines Gesprächsbandes nimmt die Leserinnen und Leser gut mit in die Auseinandersetzung.

Was die Unterschiede zwischen Ost und West angeht, da reden Ramelow und Kowalczuk manchmal aneinander vorbei. Die Probleme in Ostdeutschland hingegen bringen sie mit erwartbar viel Hintergrundwissen auf den Punkt. Ilko-Sascha Kowalczuk: „Im Osten geschieht vieles politische Negative oder Reaktionäre früher, schneller und radikaler als anderswo. Das hängt mit der doppelten Transformationserfahrung zusammen, über die wir sprachen. Aber alles, was im Osten geschieht, vollzieht sich irgendwann auch im Westen mit zeitlicher Verzögerung. […] Legt man die Zweitstimmenergebnisse zugrunde, ist der Osten blau. Guckt man genauer hin, sind die Grenzen längst fließend.“

Bodo Ramwelow: „Ich habe im Landkreis Sonneberg den ersten Landrat in Deutschland mit AfD-Parteibuch gehabt, den Herrn Sesselmann, und mit dem musste ich das Krankenhaus retten. […] Ich habe gewissermaßen das Kooperationsverbot außer Kraft gesetzt, denn er konnte das Krankenhaus nur mit meiner Hilfe retten, und ich konnte es nur mit ihm retten. Ich habe mir keinen anderen Landrat aussuchen können, ich musste mit dem AfDler vorliebnehmen. Und jetzt frage ich Sie: Was ist eine Brandmauer? Ich kann mit dem Begriff in der Praxis nichts anfangen.“

Fokus auf dem Osten - ist das überholt?

Hier wird deutlich: Es geht ans Eingemachte, im direkten Gespräch wird viel Klartext geredet - über das BSW, über europäische Verteidigungspolitik, Russland und die Ukraine. Bodo Ramelow über die Linkspartei: „Wir sind keine pazifistische Partei! Wir haben Pazifisten bei uns, aber wir sind keine pazifistische Partei. Ich bin überzeugt, dass es ein europäisches Verteidigungsbündnis geben muss, eingebettet in ein europäisches Friedens- und Konfliktvermeidungsbündnis.“

Interessant sind die Gedanken der beiden Gesprächspartner zur CDU/CSU und die These, dass man dort in Teilen bereit sei, mit der AfD zusammenzuarbeiten. Die neue Mauer – sie verläuft eben nicht mehr unbedingt zwischen Ost und West. Der Fokus auf den Osten war lange berechtigt, aber Kowalczuk und Ramelow weiten ständig den Blick, was zeigt, dass dieser Fokus womöglich ausgedient hat. Dennoch betont Ilko-Sascha Kowalczuk: „Ich wollte wenigstens andeuten, dass ‚ostdeutsch‘ nichts ist, was man annehmen oder ablegen kann.“

Es gibt DIE Wessis genauso wenig wie DIE Ossis

Bodo Ramelows Darstellungen der westdeutschen Perspektive sind dabei jedoch so eingeübt zurückhaltend, dass man den Eindruck hat, er habe es eben doch geschafft, das Etikett „ostdeutsch“ anzunehmen. Er macht keinerlei Anstalten, DIE Wessis auch mal zu verteidigen oder festzustellen, dass es DIE Wessis genauso wenig gibt wie DIE Ossis.

Das leistet dann eher sein Counterpart: "Wir haben es uns im öffentlichen Raum leider angewöhnt, über Westler, wenn sie nicht gerade Ramelow heißen, abwertend zu reden.“ Obwohl Ilko-Sascha Kowalczuk selbst gleichzeitig häufig verallgemeinert, wenn er über Westdeutschland spricht, während er in Bezug auf Ostdeutschland richtigerweise immer Differenzierung einfordert.

Westdeutsche Identitätsfindung

Ramelows Schweigen verstört da ein wenig, und es kommt die Frage auf, ob sich hier eine noch wenig beachtete Aufgabe zeigt, nämlich dass auch die Westdeutschen ihre Identität nach der NS-Zeit offenbar noch weiter finden müssen. 1989 mussten sich Deutsche bei Auslandsreisen noch in vielen Ländern wegducken bzw. extra vorsichtig auftreten. Das hatte gute Gründe und wurde deshalb nicht groß thematisiert.

Dazu will das Bild des Besserwessis so gar nicht passen, das natürlich viel zu pauschal ist, das aber auch die beiden Autoren pflegen. Bodo Ramelow zeigt im Gespräch diese erlernte Zurückhaltung, die Westdeutsche im Osten oder im Austausch mit Ostdeutschen häufig an den Tag legen, wenn ihr Westdeutschsein thematisiert wird. Wenn sich Ost und West also wirklich auf Augenhöhe begegnen wollen, ist auf beiden Seiten noch viel zu tun.

Gelebte Gesprächskultur und Respekt

Der Wortanteil von Bodo Ramelow scheint auf das gesamte Buch gerechnet etwas höher zu sein. Der Politiker, der zwar die Auseinandersetzung nicht scheut, aber dann doch auf Ausgleich setzt. Und der Historiker, der die Differenz feiert, ohne dabei unzugänglich zu sein.

Was dieses Buch also ausdrücklich leistet, ist gelebte Gesprächskultur. So streitet man, so argumentiert man, so hört man einander zu. Als beide etwa über den Begriff Unrechtsstaat diskutieren, liegen die unterschiedlichen Deutungen und Hintergründe rasch auf der Hand, die die abweichenden Haltungen erklären.

Ramelow und Kowalczuk setzen sich über Fahnen und Hymnen auseinander und kommen auch hier nicht zu einer Meinung, aber einander über das Gespräch näher. Wenn mehr politische Auseinandersetzungen so respektvoll abliefen, hätten wir sicher ein paar Probleme im Land rasch gelöst.