Interdisziplinäre Teams in der Wissenschaft haben häufiger Verständnisschwierigkeiten. Das Spiel „Collab“ soll da weiterhelfen. Es enthält Reflexionsfragen zum eigenen Fach, große Diskussionsfragen und teilweise amüsante Ereigniskarten – und soll genau jene Fragen auf den Tisch bringen, die grundlegend und wichtig für die Zusammenarbeit sind. Katja Hanke hat die Spiele-Entwicklerinnen getroffen .

Konflikte in Forschungsteams

Wissenschaft ist zwar eine kollektive Anstrengung, aber auch Konkurrenz spielt dabei eine zentrale Rolle. © imago / Ikon Images / Alex Green

Wem gehört der Ruhm in der Wissenschaft?

30:48 Minuten

Moderne Forschung ist von Teamarbeit geprägt. Doch Preise für wissenschaftliche Erfolge gehen meist an Einzelpersonen. Das traditionelle Bild einsamer Genies wie Albert Einstein, Marie Curie oder Robert Koch passt mit der Realität immer weniger zusammen.

Eine ehrwürdige Tradition– und für Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler vielleicht der wichtigste Termin des Jahres: die Nobelpreisverleihung.

"Wenige Augenblicke vor 16.30 Uhr erhoben sich zwölfhundert Gäste im Konzerthaus an der Kungsgatan in Stockholm zu Ehren des schwedischen Königs, der Königin und der königlichen Familie von ihren Plätzen. Eskortiert von Professoren der Stockholmer Universität und schwedischen Studenten mit weißen Kappen und gelb-blauen Schärpen, zogen dann in feierlichem Zuge die Nobelpreisträger in den geschmückten Saal ein, um unter der Büste Alfred Nobels auf der Bühne Platz zu nehmen." So klingt das in einem Bericht von "Die Zeit im Funk" aus dem Jahr 1962.

Ruhm, Ehre und Nobelpreise

Wer kennt die großen Namen nicht? Albert Einstein, Marie Curie, Otto Hahn, Paul Ehrlich: Helle Köpfe, die sich um die Naturwissenschaft, nein, um die Menschheit verdient gemacht haben.

So hatte es Alfred Nobel in seinem Testament vorgesehen: Die Zinsen aus seinem Wertpapierfonds sollten jedes Jahr an diejenigen gehen, "die den größten Nutzen für die Menschheit erbracht haben".

Weiter heißt es darin: "Ein Teil an denjenigen, der die bedeutendste Entdeckung oder Erfindung auf dem Gebiet der Physik gemacht hat; ein Teil an denjenigen, der die bedeutendste chemische Entdeckung oder Verbesserung gemacht hat; ein Teil an denjenigen, der die bedeutendste Entdeckung auf dem Gebiet der Physiologie oder Medizin gemacht hat.

Wer sich in seinem Fach so große Verdienste erworben hat, an den dürfen mit Recht die Zinsen aus Alfred Nobels Schatulle ausgeschüttet werden. Doch, Moment - "an denjenigen, der" die bedeutendste Entdeckung gemacht hat?

Ein grundsätzliches Problem der Preisvergabe

"Dass es eine einzelne Person ist, die eine Entdeckung, eine Erfindung oder auch eine wissenschaftliche Leistung zu verantworten hat, war immer ein Stück weit Illusion", sagt Kärin Nickelsen. Sie ist Professorin für Wissenschaftsgeschichte an der Ludwig-Maximilians-Universität in München und Sprecherin einer Forschungsgruppe über Kooperation und Konkurrenz in den Wissenschaften.

"Wir haben beim Nobelpreis immer wieder das Problem, dass zwar in vielen Fällen Personen ausgezeichnet werden, deren Leistung völlig außer Frage steht. Aber es ist immer eine Entscheidung, die impliziert, dass viele andere Personen nicht ausgezeichnet werden", erklärt sie.

Denn Wissenschaft ist schon lange kein Geschäft für Einzelkämpfer mehr – vielleicht war sie das auch nie. Wem ist da eine bestimmte Entdeckung zuzuschreiben? Auch dem Nobelkomitee scheint die Entscheidung immer schwerer zu fallen.

Das spiegelt sich auch in der Anzahl der Laureaten: In der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts wurden noch recht häufig einzelne Forscherinnen und Forscher ausgezeichnet. Heute ist das eine Seltenheit: Seit 2000 wurde kein einziger Physiknobelpreis mehr an eine einzelne Person verliehen. In der Chemie kam es dreimal vor, in Physiologie oder Medizin zweimal.

Der Mythos vom einsamen Genie

Alle Geehrten stehen auf den Schultern von Riesen, um es mal mit Isaac Newton auszudrücken: Ihr jeweiliger Beitrag ist nur ein kleines Puzzlestück im Wissensschatz, den viele Generationen an Forschenden zusammengetragen haben. Trotzdem erinnern wir uns gerne an einzelne Namen – schließlich werden wissenschaftliche Entdeckungen und Erkenntnisse so greifbarer.

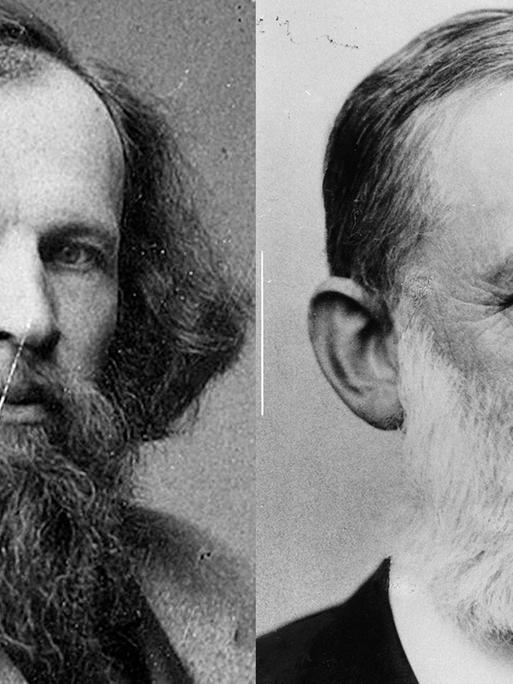

Albert Einstein trägt einen Schnurrbart und zerzauste weiße Strähnen. Er dreht sich gerade zu seinem Publikum um, während er eine Formel an die Tafel schreibt. Nicht "E = mc²", sondern eine Formel über die Milchstraße. Das Foto zeigt Einstein 1931 in einer Sternwarte bei Los Angeles.

Zerstreuter Professor und furchtloser Kämpfer für den Frieden: Albert Einstein in einer Sternwarte bei Los Angeles.© imago / Cinema Publishers Collection

Das Bild ist inzwischen ein beliebtes Postkartenmotiv. Dafür wurde die Formel durch einen anderen Spruch ersetzt: "Geist ist geil"! Ja, leider. Einstein wurde zum ersten globalen Popstar der Wissenschaft, schreibt sein Biograf Jürgen Neffe: "In der Marke Einstein verbindet sich der Inbegriff des zerstreuten Professors mit dem Bild des furchtlosen Kämpfers für Frieden, Menschenrechte, Abrüstung und Weltregierung."

"Einstein hat in einer Zeit gelebt, in der die Wissenschaft – zumindest teilweise – nach dem Ersten Weltkrieg auch für internationale Verständigung und Versöhnung stand", sagt Jürgen Renn, Wissenschaftshistoriker und Direktor am Max-Planck-Institut für Wissenschaftsgeschichte in Berlin.

"Und nun kommt auch der Charakter Einsteins dazu, es geht nicht nur um das einsame Genie, sondern es geht um einen Wissenschaftler, der auch ein politischer Mensch war: Er hat diese symbolische Aufladung selber verstanden und genutzt für Völkerverständigung. Und das hat natürlich Spuren hinterlassen."

"Er war ein souveräner Geist"

Ein einsames Genie war Einstein auch als Forscher nicht, meint Jürgen Renn: "Er war ein souveräner Geist, das ist noch etwas anderes als genial. Genial kann ja auch heißen, dass man sich irgendwo verkriecht im Elfenbeinturm. Aber er war souverän, er ist souverän auch mit dem Wissen seiner Zeit umgegangen und hat deswegen an vielen Stellen Dinge zusammendenken können, weiterführen können, bei denen andere eher die Scheuklappen – übrigens auch ein Wort, das er genutzt hat – bei denen andere eher die Scheuklappen aufhatten – die er nicht aufhatte."

"Oft bedrückt mich der Gedanke, in welchem Maße mein Leben auf der Arbeit meiner Mitmenschen aufgebaut ist, und ich weiß, wie viel ich ihnen schulde."

So hat es Albert Einstein selbst ausgedrückt: 1932 in der Schallplattenaufnahme "Mein Glaubensbekenntnis" für die Deutsche Liga der Menschenrechte.

"Ich bin zwar im täglichen Leben ein typischer Einspänner, aber das Bewusstsein, der unsichtbaren Gemeinschaft derjenigen anzugehören, die nach Wahrheit, Schönheit und Gerechtigkeit streben, hat das Gefühl der Vereinsamung nicht aufkommen lassen."

Wissenschaft ist Teamarbeit

Ob es mittlerweile weniger typische Einspänner in der Wissenschaft gibt? Jedenfalls brauchen sich auch heutige Forscherinnen und Forscher nicht einsam zu fühlen - der Trend geht klar hin zu mehr Teamarbeit.

"Wir beobachten, dass zunehmend das Wissenschaftssystem sozialer wird - also, mehr getragen wird durch gemeinschaftliche Arbeiten, durch Teamarbeit, durch Co-Autorschaften", sagt Heiko Rauhut. Das lässt sich auch in Zahlen belegen, sagt der Professor für Sozialtheorie und quantitative Methoden vom soziologischen Institut der Universität Zürich.

"Es ist sehr stark in den Naturwissenschaften, dass sich die Anzahl der Co-Autoren auf den wissenschaftlichen Papieren in etwa verdoppelt hat, vielleicht sogar verdreifacht, so in den letzten 40 Jahren. Das ist aber auch so in den Sozialwissenschaften, und es ist auch so in den Geisteswissenschaften."

Mittlerweile gibt es wissenschaftliche Veröffentlichungen, auf denen Hunderte oder sogar Tausende Namen stehen. Große, internationale Forschungsteams, in denen Menschen aus verschiedenen wissenschaftlichen Disziplinen zusammenarbeiten, können im besten Fall gemeinsam mehr erreichen als einsame Genies - und für ihre Arbeit auch mehr Aufmerksamkeit bekommen.

Der Erfolg einer wissenschaftlichen Publikation misst sich vor allem daran, wie oft sie in anderen Veröffentlichungen zitiert wird.

"Man kann sehr breit feststellen, dass Aufsätze, die in Co-Autorschaft geschrieben werden, erheblich häufiger zitiert werden als Aufsätze, die alleine geschrieben werden. Und auch je mehr Co-Autoren beteiligt sind, desto mehr Zitate erzielen diese Publikationen" erklärt Heiko Rauhut.

Ob mehr Zitate tatsächlich das beste Maß für Qualität der Forschung sind, darüber lässt sich streiten. Doch Heiko Rauhut glaubt, dass Teamarbeit durchaus bessere Ergebnisse hervorbringen kann.

Kommunikation, Brainstorming, Ideenaustausch

"Wenn man einen Statistiker im Team hat und einen Philosophen und einen, der gut schreiben kann, und so weiter, dann gibt es erst mal verschiedene Kompetenzen, die zusammen harmonieren, und man kann sich natürlich auch die Arbeit besser aufteilen, und kreative Prozesse funktionieren besser, wenn man mit anderen im Wechselspiel steht", sagt er.

"Wenn man sich austauscht, wenn man Brainstorming macht, wenn man spricht über Forschungsideen - und das sind alles plausible Sachen, dass tendenziell die Sachen interessanter werden für eine breite Leserschaft und auch tiefer gehen."

Die Genschere CRISPR ist Paradebeispiel einer kollektiven Forschungsanstrengung.© imago / Keith Chambers

Nehmen wir noch mal einen Nobelpreis ins Visier, den Nobelpreis für Chemie 2020. Er ging an Emmanuelle Charpentier und Jennifer Doudna für die Entwicklung eines Werkzeugs, mit dem sich das Erbgut verändern lässt: die "Genschere" CRISPR-Cas9.

Die Publikation, in der die beiden Wissenschaftlerinnen das Prinzip der Genschere beschrieben haben, erschien 2012 im Fachjournal "Science". Seitdem hat die Methode die Biologie revolutioniert. Forschende publizierten Tausende von Experimenten, in denen sie die DNA verschiedenster Lebewesen manipuliert haben: von Pilzen und Bakterien, Krallenfröschen, Hühnern und Primaten, sogar von Menschen.

Die Genschere – eine kollektive Anstrengung

"Bei diesem CRISPR-Cas - es ist ja nur ein Beispiel für viele - ist es ja ein Instrument am Schluss, das ganz viele Schritte brauchte, um dort zu landen, wo es ist", sagt die Wissenschaftshistorikerin Kärin Nickelsen von der LMU München.

"Man musste das Phänomen in Bakterien entdecken. Man musste das Phänomen erklären. Man musste dann ein Instrument schaffen, also das Ganze übersetzen in eine Erfindung, mit der man eingreifen kann in anderen Organismen. Das wurde zunächst an Bakterien getan, und dann musste man noch versuchen, auf andere, nicht bakterielle Organismen das Ganze anzupassen", erklärt sie.

"Und alles das ist geglückt, und das ist eine unglaubliche kollektive Anstrengung und Leistung zunächst. Dass jetzt diese zwei Personen nur ausgezeichnet wurden, ist zu Recht umstritten, glaube ich. Es überlagert sich natürlich auch mit anderen Interessen."

Ein weiterer hoffnungsvoller Anwärter auf den Nobelpreis war Feng Zhang vom Broad Institute of MIT and Harvard. Zusammen mit dem Molekularbiologen George Church demonstrierte er, dass das CRISPR-System auch in Säugetierzellen funktioniert – was Charpentier und Doudna nicht gelungen war. Dass Feng Zhang keine Nobel-Ehrung erhielt, hat viele überrascht.

Etliche weitere Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler haben den Weg zur Genschere geebnet. Dass Jennifer Doudna und Emanuelle Charpentier den Nobelpreis verdient haben, wird niemand anzweifeln.

"Wissenschaft ist auch ein Markt"

Dass sie die Einzigen sind, die ihn verdient haben, wohl schon. Umso brisanter wird die Geschichte, weil CRISPR auch großes wirtschaftliches Potenzial birgt. Schon bevor der Nobelpreis den Forscherinnen zugesprochen wurde, brach ein Patentstreit um die Genschere vom Zaun, der noch lange nicht gelöst ist.

"Wissenschaft ist eben auch ein Markt zum Teil, auf dem man sich verkaufen muss, wenn man erfolgreich sein will", sagt Jürgen Renn. Und Nobel-Würden, erklärt er, sind in der Wissenschaft von heute nicht nur verdiente Anerkennung für große Leistungen – sie beeinflussen auch die Laufbahn von Forscherinnen und Forschern.

"Sie sind sozusagen Mittel des Karrierewegs. Als Wissenschaftshistoriker kann ich mal sagen, was man im Augenblick an Impact Factor oder auch an Preiswürdigkeit feststellt, das würde ich mir alles noch mal gerne aus der historischen Distanz anschauen, ob es wirklich die großen Erkenntnisfortschritte sind, die da ausgezeichnet sind."

Konkurrenz und Karriere

Auf dem Foto sind zwei schlaksige junge Männer in ihrem Büro zu sehen. Zwischen ihnen eine über zwei Meter hohe, spiralförmige Metallkonstruktion. Die legendäre "Doppelhelix"! Mit diesem Modell wollten die Molekularbiologen James Watson und Francis Crick demonstrieren, welche Struktur laut ihrer Theorie die DNA hat.

Sind als kongeniales Forscher-Duo in die Wissenschaftsgeschichte eingegangen: James Watson und Francis Crick mit DNA-Modell.

© akg images

"Desoxyribonukleinsäure", kurz: DNA - das Molekül, in dem die Erbinformation eines Lebewesens gespeichert ist. Das Foto ist zu einer Ikone für die Entdeckung der beiden Forscher geworden. Eine veritable Doppel-Entdeckung!

So hat es Francis Crick in einem Interview mit der BBC erzählt: Wenn sie nicht dauernd miteinander gestritten hätten, wäre es ihnen wohl kaum gelungen, das Rätsel zu lösen.

"Wenn ich zum Beispiel eine Idee hatte, die sich als falsch herausstellte, sagte Watson mir geradeheraus, dass ich Blödsinn verzapfte - und umgekehrt. Es kommt darauf an, dass man vollkommen ehrlich, um nicht zu sagen grob, zum anderen ist. Deshalb hat es keinen Sinn, mit jemand zu arbeiten, der in der Hierarchie weit unter oder weit über einem selbst steht. Denn dann kommt Höflichkeit ins Spiel - und es ist aus mit jeder wirklichen Zusammenarbeit."

Watson und Crick sind als kongeniales Forscher-Duo in die Wissenschaftsgeschichte eingegangen. Aber als sie 1962 für ihre Entdeckung den Medizin-Nobelpreis bekamen, stand noch ein weiterer Preisträger mit auf dem Siegertreppchen: Der Physiker Maurice Wilkins, der mit experimentellen Methoden ebenfalls zur Aufklärung der DNA-Struktur beigetragen hatte.

Die Forscherkollegin geschickt ausgebootet

Für mehr war nicht Platz, denn das Nobelkomitee vergibt den Preis nur an maximal drei Personen gleichzeitig. Doch da war noch eine Wissenschaftlerin, die den Entdeckern – allerdings unfreiwillig – einen entscheidenden Hinweis lieferte: Rosalind Franklin. Sie forschte am selben Institut wie Wilkins und hatte sehr präzise Röntgenbilder der DNA aufgenommen.

Eines dieser Bilder schmuggelte Wilkins aus ihrem Labor und ließ James Watson einen Blick darauf werfen. "In dem Augenblick, als ich das Bild sah, klappte mir der Unterkiefer herunter, und mein Puls flatterte", so James Watson in seiner Autobiografie.

"Es ist nicht so, dass Francis Crick und James Watson nichts alleine getan hätten", sagt Kärin Nickelsen. "Es ist auch nicht so, dass es nur die Daten waren von Rosalind Franklin, aber es ist ziemlich klar, dass ihre Daten einen entscheidenden Beitrag dazu leisteten, dass Watson und Crick so schnell waren. Und es ist auch klar, dass sie davon nichts wusste."

Mehr noch: In seinen Erinnerungen äußert sich Watson sehr abschätzig über Franklin. "Wie er Rosalind Franklin darstellt, das ist das Stereotyp des Blaustrumpfs, der zwar sehr intelligent ist - aber leider zu unattraktiv, als dass irgendjemand sich für sie interessiert hätte, und ohnedies eigentlich ein Ärgernis im Labor", sagt Kärin Nickelsen.

"Ohne weiter zu zögern, gab ich ihr zu verstehen, sie sei unfähig, Röntgenaufnahmen zu interpretieren", schrieb Watson in seiner Autobiografie.

"Das braucht James Watson auch in seiner Geschichte, denn auf diese Weise wird plötzlich das, was er getan hat, nämlich ihre Daten zu stehlen, etwas, was nur recht und billig ist. Denn sie konnte offensichtlich mit ihren Daten selbst nichts anfangen. Es war also kein Diebstahl der Daten, sondern eine Rettung", erklärt Kärin Nickelsen.

Konflikte über Autorschaft und Datennutzung

1962 war Rosalind Franklin bereits verstorben. Ob sie wohl sonst anstelle eines der drei Herren den Nobelpreis bekommen hätte? Wir werden es nie erfahren. Viele Forscherkollegen sind gleichzeitig Konkurrenten. Da gibt es natürlich auch mal Streit.

Festgefahrene Konflikte zu schlichten, gehört zu den Aufgaben von Hjördis Czesnick. Sie leitet die Geschäftsstelle des "Ombudsman für die Wissenschaft": ein unabhängiges Gremium der Deutschen Forschungsgemeinschaft, das Forschende zur guten wissenschaftlichen Praxis berät.

Bei 20 bis 25 Prozent der Anfragen, die das Ombudsgremium bekommt, geht es um Autorschaften. Sie sind der Treibstoff einer wissenschaftlichen Karriere: Wer weiterkommen will, muss publizieren.

"Weil Autorschaften reflektieren, wie erfolgreich war ich mit dem Projekt, an dem ich gearbeitet habe? Ist das innovativ? Ist es neu? Die Ergebnisse werden zusammengetragen in Form eines Artikels, und der wird dann publiziert", erklärt Hjördis Czesnick.

"Und wenn ich dort einen wesentlichen Beitrag dazu geleistet habe, dann erscheine ich als Autor oder Autorin. Das heißt also, einerseits wird darüber gestritten, wer hat einen inhaltlichen Beitrag geleistet und wer sollte aufgeführt werden und wer vielleicht auch wirklich nicht?"

Inhaltliche Beiträge miteinander zu vergleichen, ist gar nicht so einfach, sagt Soziologe Heiko Rauhut: "Es kann eine Situation sein, da rechnet sich jemand tot und leistet wochen- und monatelang Arbeit, und dann kommt aber ein sehr erfahrener Forscher rein und sagt: Probiere doch mal das und das! Oder bringt eine zündende Idee, was den fünf Minuten gekostet hat, was das Projekt dann aber so richtig auf ein ganz anderes Level plötzlich bringt. Wie rechnet man das auf?"

Die Reihenfolge der Namen – ein Streitpunkt

Ein weiterer Streitpunkt: Die Reihenfolge, in der Autorinnen und Autoren aufgelistet werden. Auf den ersten Blick mag das kleinlich erscheinen. Die Frage, wer vorne stehen darf, hat aber schon eingeschweißte Teams entzweit.

"Ich habe gehört, anekdotische Evidenz von Kollegen von mir aus der Ökologie, da haben zwei Personen, die befreundet sind, ein Lehrbuch geschrieben. Und am Schluss konnten sie sich nicht einigen, wer jetzt vorne steht. Und das wurde dann nicht veröffentlicht, die konnten sich einfach nicht einigen. Und das ist schon ein Verlust, sowohl für die beteiligten Personen als auch für die Wissenschaft", erzählt Heiko Rauhut.

Verschiedene wissenschaftliche Disziplinen haben dabei unterschiedliche Gepflogenheiten, was die Abfolge der Namen angeht.

"In den Natur- und Lebenswissenschaften ist es so, dass die Reihenfolge der Autorinnen und Autoren auch die Beitragshöhe reflektiert. Das heißt, die wichtigsten Beiträge haben die Personen meistens geliefert, die an erster Stelle stehen", sagt Hjördis Czesnick.

Alphabetisch ist nicht gerecht

Könnte man sich die Streitereien nicht ersparen, wenn alle Beteiligten alphabetisch aufgelistet würden? Zum Beispiel in der Mathematik oder in den Wirtschaftswissenschaften ist das Usus. Für Heiko Rauhut hat das System aber einen entscheidenden Nachteil.

"Wenn man jetzt ein Papier schreibt, da sind viele Co-Autoren beteiligt und da gibt es irgendeinen Erstautor, dann wird das typischerweise abgekürzt mit Erstautor und andere. Also, Abraham et al. zum Beispiel. Und dann ist das Papier bekannt unter dem Abraham et al. Papier. Und somit erzielt der Abraham eine sehr hohe Bekanntheit durch dieses Papier und alle anderen, die sind einfach nur unter ferner liefen", sagt er.

Ist das denn wirklich so wichtig? "Es gibt Analysen, zum Beispiel in der Ökonomie, die zeigen, dass Wissenschaftler, die früh im Alphabet den Nachnamen stehen haben erfolgreicher sind in der wissenschaftlichen Karriere. Die erzielen früher eine Professur, sind an besseren Universitäten, und es gibt sogar leichte Tendenzen und Evidenzen, dass die Nobelpreisträger auffällig früh die Nachnamen im Alphabet stehen", erklärt Heiko Rauhut.

Zwei Forscher zu Besuch bei Präsident Clinton

Der Herr mit dem Haarkranz tritt gemeinsam mit seinem schärfsten Konkurrenten vor die Presse - nicht irgendwo, sondern im Weißen Haus, als Gast des amerikanischen Präsidenten. Am 26. Juni 2000 gaben die Genforscher Craig Venter und Francis Collins bekannt, dass sie das menschliche Erbgut entziffert hätten – ein Jahrhundertereignis!

"A Milestone For Humanity": Der damalige US-Präsident Bill Clinton (M.) steht lächelnd zwischen Craig Venter (l.) und Francis Collins.© AFP / Joyce Naltchayan

Collins leitete das 1990 gestartete "Human Genome Project". Seinerzeit der größte und teuerste öffentlich finanzierte Forschungsverbund im Feld der Biologie mit 20 angeschlossenen Instituten in den USA, Europa, Japan und China. - Venter kündigte 1998 an, die Aufgabe mit seiner Firma Celera Genomics im Alleingang zu lösen.

"Er wollte eine eigene Methode, die schneller ging, etablieren. Und das verkaufte er hervorragend einer Öffentlichkeit und politischen Entscheidungsträgern in den USA, die ohnehin sehr skeptisch waren gegenüber Grundlagenforschung, die auch noch staatlich finanziert ist", sagt Kärin Nickelsen.

Die Figur des Wissenschaftler-Unternehmers

Bill Clinton steht lächelnd zwischen den beiden Forschern. Auf einem Bildschirm hinter ihnen ist zu lesen: "Decoding the Book of Life - A Milestone for Humanity". Ein Meilenstein für die Menschheit - und ein Coup für Craig Venter. Wieso? Er hat es doch gar nicht geschafft, die Sequenz des menschlichen Genoms schneller auszubuchstabieren als der öffentliche Forschungsverbund! Aber er hat sein Foto mit dem Präsidenten.

"Was Craig Venter verkörpert und vielleicht auch in gewisser Weise geschaffen hat in dieser Form, ist die Figur des Wissenschaftler-Unternehmers, also: Scientist Entrepreneur, indem er es so eng zusammengespannt hat wie vorher noch niemand, zumindest in dieser Szene der Genomforschung, mit privatwirtschaftlichen Interessen", erklärt Kärin Nickelsen.

Den Wettbewerb um die öffentliche Aufmerksamkeit hat Venter gewonnen.

"Aber wie sich später herausstellte, war dennoch das öffentliche kollektive Projekt sehr viel erfolgreicher als Craig Venter mit seinem eigenen Projekt. Im Nachhinein ist eben klar, dass die Sequenz, die aus dem öffentlichen Projekt kam, zuverlässiger ist und auch vollständiger als die Sequenz, die er vorlegte", erzählt Kärin Nickelsen.

"Und was auch interessant ist: Eine Studie hat auch gezeigt, dass letztlich die öffentliche Freigabe von Daten zur weiteren Erforschung durch alle auch ökonomisch erfolgreicher ist als eine Privatisierung von Daten, wie es dort versucht wurde."

Gerangel um Patente und Geld

Wo es darum geht, wissenschaftliche Erkenntnisse zu Geld zu machen, können Konflikte ganz eigener Art entstehen – wie ein Biologe früh in seiner Karriere erleben musste, der hier unerkannt bleiben will. Wir werden ihn Michael nennen. Seine Worte werden nachgesprochen.

"Ich habe eben auf einem sehr anwendungsbezogenen Gebiet promoviert und geforscht und dabei coole Entdeckungen gemacht." Sogar patentfähige Entdeckungen im Bereich Biotechnologie, erzählt Michael. Nicht bei jeder Doktorarbeit springt ein Patent raus. Durchaus eine Leistung also, auf die man stolz sein kann.

"Dann rückte eigentlich so meine Verteidigung der Doktorarbeit näher. Das Patent war schon fertig geschrieben. Es war schon eigentlich festgelegt, wer alles da Miterfinder war, sprich: gewisse Leute, die mit mir im Labor gearbeitet haben, Professoren, Betreuer. Und ein anderer Aspekt war der Grad der Erfinderschaft, das heißt: Wenn je Geld herausspringt, wie viel kriegt jeder voraussichtlich?"

Die Anspannung bei Michael ist groß. Die letzte Prüfung, auf die er jahrelang hingearbeitet hat, rückt näher. Am Tag vor der Verteidigung geht Michael eine Runde spazieren. Da bekommt er einen Anruf von seinem Betreuer.

"Der sagte, dass ein anderer neuer Kooperationspartner, der in keinster Weise an dem Patent beteiligt war, quasi nichts beigetragen hat zu diesem Heureka-Moment, dass er nun auch mit noch als Erfinder auf das Patent drauf müsse, teilte mein Betreuer mir mit am Telefon – am Tag vor der Verteidigung – der Verteidigung, wo er als Gutachter mit drinsitzt, und der Betreuer, von dem ich bezahlt werde."

Wessen Anteil wird schrumpfen?

Ein denkbar schlechter Zeitpunkt, um auf Konfrontation zu gehen – aber eine Frage stellt Michael doch: Wessen Anteil am Patent wird zugunsten des neuen Miterfinders schrumpfen?

"Stille in der Leitung", erzählt Michael. "Dann habe ich gesagt, soll das vielleicht von mir kommen? – Ja, das soll von mir kommen. – Dann war ich wirklich superangepisst und hab dann irgendwie gefunden: Okay, was ist das eigentlich für eine schräge Situation, das ist schon fast halb Erpressung, würde ich sagen."

Damit solche Konflikte gar nicht erst entstehen, legen Forschungsteams zunehmend schon am Anfang fest, wer welchen Anteil an der Arbeit haben soll – zum Beispiel in Form schriftlicher "Prenuptials", sozusagen vorehelicher Verträge.

"Und das ist erst mal konfliktvermeidend, weil alle wissen: Okay, so und so ist der Ablauf gedacht", erklärt Heiko Rauhut. "Das Problem daran ist aber, dass man gleichzeitig Kreativität damit abtötet. Also wenn man erst mal mit so Riesenformalia kommt, dann kann es dazu führen, dass keiner eigentlich mehr so richtig Lust hat, daran zu arbeiten."

Wer möchte schon gern vor der Eheschließung an eine möglichst harmonische Scheidung denken?

"Das heißt, in gewisser Weise muss man irgendwie einen Mittelweg finden zwischen: Nicht zu früh über Beteiligungen, Co-Autorschaften und Reihenfolgen und wer was macht und wer danach wie honoriert wird, sprechen, aber auch nicht zu spät", empfiehlt Heiko Rauhut.

"Ich denke, das ist eine der größeren Herausforderungen, die aktuell so in der Wissenschaftsorganisation, im Wissenschaftsmanagement anstehen."

Michael hat seine Doktorprüfung bestanden. Von seiner Entdeckung hatte letzten Endes keiner der Miterfinder etwas. Das Patent wurde nicht weiterverfolgt, die Nische war bereits besetzt durch zwei Konkurrenzpatente. Für Michael hat sich die Erfahrung trotzdem ausgezahlt: Er hat seither mehrere weitere Patente geschrieben.

Kooperation wird verlangt, Konkurrenz wird belohnt

Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler haben es heute mit einem Arbeitsumfeld zu tun, das mehr und mehr Kooperation von ihnen verlangt – aber Konkurrenz belohnt, sagt Kärin Nickelsen.

"Wir haben ein System, in dem die Probleme komplexer werden und deswegen viele Personen beteiligt sein müssen mit unterschiedlicher Kompetenz, und gleichzeitig ein System, in dem Personen mit besonders spitzen Ellenbogen, besonders sichtbarer Persönlichkeit und besonders lautem Auftreten, dafür belohnt werden, an der Spitze zu bleiben", erklärt sie.

"Bei der Wissenschaft geht es ja eigentlich um einen gemeinsamen Erkenntnisprozess. Und das tritt dann vor diesen Bedürfnissen der Karrierewege ein bisschen in den Hintergrund und ich halte das durchaus für eine Gefahr", sagt Jürgen Renn.

"Wenn sie sich Herausforderungen anschauen: Klimakrise, Umweltkrise, Nachhaltigkeit, dann sind das gesamthafte Herausforderungen, die sich nicht so einfach aufgliedern lassen in disziplinäre Spezialgebiete und ich glaube, da brauchen wir viel stärker wieder Syntheseleistung. Um die Erkenntnissplitter wieder zusammenzusetzen, bräuchten wir einen Wissenschaftsbetrieb, der Kooperation belohnt."

Wissenschaftliche Leistung im Kollektiv am CERN

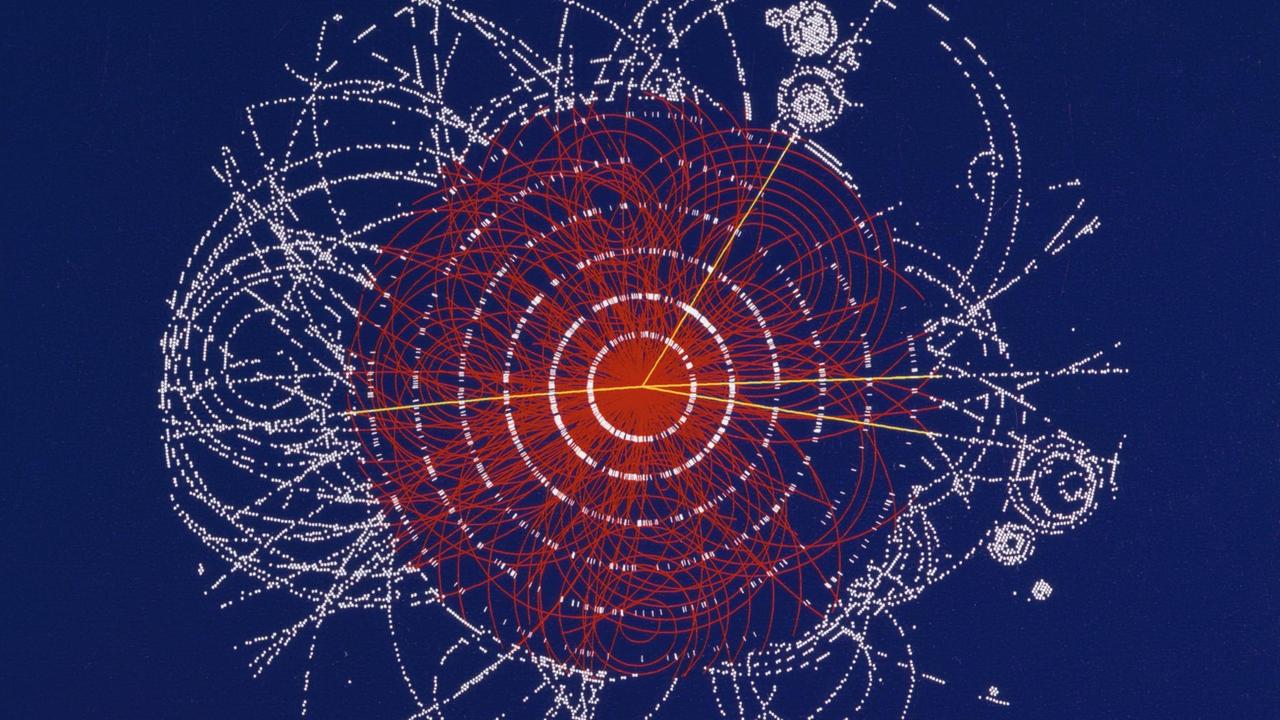

Und das Kollektiv in den Vordergrund stellt. Vielleicht könnte es so aussehen wie "The Atlas Collaboration, ein Forschungsprojekt des CERN, um das Higgs-Boson nachzuweisen. Tausende Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler beteiligten sich an der Suche.

Tausende Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler beteiligten daran, das Higgs-Boson nachzuweisen.© picture alliance / Cern

"Warum das ein besonders bemerkenswertes Beispiel ist, dass diese Gruppe niemals einzeln publizierte oder zumindest die ganz entscheidenden Publikationen nicht unter individueller Autorenschaft erschienen, sondern immer nur als The Atlas Collaboration. Als eine Kollektivperson", erzählt Kärin Nickelsen.

Die Kollektivautorschaft sollte ganz bewusst ein Zeichen setzen, erklärt sie. "Wir sind eine Gruppe, in der eine wissenschaftliche Leistung im Kollektiv hervorgebracht wird und nicht individuell."

Wie wir heute wissen, wurde das Higgs-Teilchen gefunden. Und viele fragten sich: Wer bekommt jetzt den Nobelpreis dafür?

"Die Lösung, die gefunden wurde, ist, dass die beiden Personen, die das Higgs-Teilchen in seiner Existenz vorhergesagt haben, also Theoretiker, ausgezeichnet wurden mit dem Nobelpreis - und dann aus dem großen experimentellen Kollektiv keine Person", sagt Kärin Nickelsen.

"Das ist nicht die beste Lösung, offensichtlich, weil die Leistung damit dann auf der Strecke blieb. Aber es ist die zweitbeste Lösung, weil insofern auch anerkannt wurde, dass keine Einzelperson hervorgehoben werden konnte."

Ist der Nobelpreis noch zeitgemäß?

Wenn die Forschungslandschaft also immer kooperativer wird, ist so etwas wie der Nobelpreis, der einzelne Personen auszeichnet, dann überhaupt noch zeitgemäß? "Spannende Frage", meint Heiko Rauhut.

"Ich würde sagen, zunächst mal ist es eine ehrwürdige Tradition - und eine Tradition, die für die Wissenschaft und auch die Wahrnehmung der Wissenschaft in der Gesellschaft schon auch sehr wichtig ist. Deswegen würde ich mir dreimal überlegen, ob ich diese Tradition abschaffe, selbst wenn sie anachronistisch sein sollte", antwortet Jürgen Renn.

"Das Kernproblem ist, dass der Nobelpreis nur vergeben werden kann an drei Personen in einer Sparte. Und das wird der Wissenschaft unserer Zeit einfach nicht mehr gerecht", kritisiert Kärin Nickelsen.

"Ich kann mir auch vorstellen, dass es da Entwicklungen gibt und vielleicht auch Preise an ganze Gruppen verliehen werden. Aber da muss man natürlich dann auch genau gucken: Wer gehört denn zur Gruppe? Was ist mit Leuten, die die Gruppe verlassen haben, aber trotzdem sehr wichtige Beiträge geleistet haben? Das wirft alles neue Fragen auf", sagt Hjördis Czesnick.

Autorin und Autor: Jennifer Rieger und Frank Kaspar

Es sprechen: Jennifer Rieger, Frank Kaspar, Birgit Dölling, Haino Rindler und Gilles Chevalier

Regie: Beatrix Ackers

Technik: Thomas Monnerjahn

Redaktion: Martin Mair

Das Feature ist eine Wiederholung und wurde erstmals am 10.06.2021 gesendet.