Kommentar

Der Philosoph Michel Foucault schlug ein "Jahr ohne Namen" auf Büchern vor. © Getty Images / iStockphoto / simplehappyart

Eine Buchmesse ohne Autoren?

04:43 Minuten

In Frankfurt tummeln sich auf der Buchmesse die Stars der Literaturszene. Was, wenn wir nur noch anonyme Schriften veröffentlichten? Oder Schriftsteller wie Bäckerinnen behandelten? Ein Gedankenanstoß zum Verhältnis von Literatur und Autorschaft.

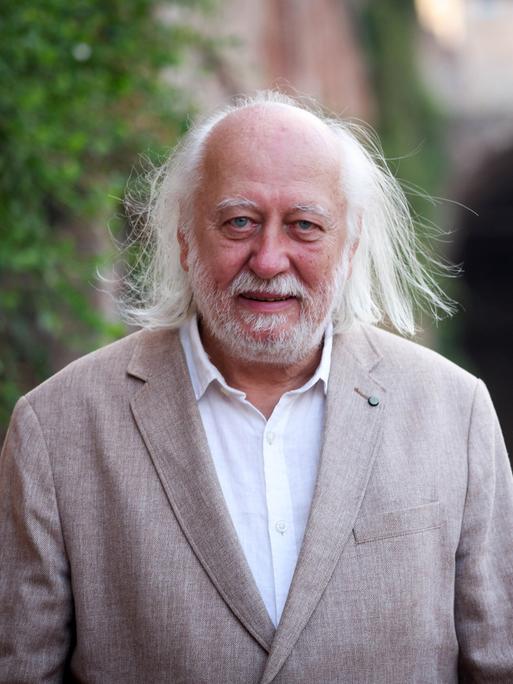

In einem Interview mit der französischen Zeitung "Le Monde" schlug der Philosoph Michel Foucault 1980 ein Spiel vor: das „Jahr ohne Namen“: „Ein Jahr lang würde man Bücher ohne Autorennamen veröffentlichen.“ Mit diesem Vorschlag ging es Foucault darum, das in den Büchern ausgedrückte Wissen von ihrer Autorisierung durch etablierte Persönlichkeiten zu befreien: Nur noch der Inhalt eines Buches sollte zählen, nicht der gesellschaftliche Status der Verfasserin oder des Verfassers. Dieses Spiel würde nicht nur den Lesenden ganz neue Horizonte eröffnen, wenn sie auf andere Kriterien achten müssten als auf die Berühmtheit der Autorinnen und Autoren, es würde diese auch von der Furcht vor dem Urteil des Publikums entlasten.

Jenseits des Geniekultes

Auf den ersten Blick spricht viel für das von Foucault vorgeschlagene Experiment. Von jeher hat die Fantasie eines freischwebend schöpferischen Genies den Blick auf die eigentlich sozialen Entstehungsbedingungen des Textes verstellt. Schreibende sind zunächst selbst Lesende und Hörende, sie nehmen den Stoff ihrer Texte aus ihrer Umwelt auf. Wie soll man da sagen können, wer der eigentliche „Urheber“ eines Gedankens, einer Idee, einer Formulierung ist? Diese Zuschreibung von Autorschaft auf eine einzelne Person beschränkt dabei auch diese selbst, etwa weil sie sich Erwartungen der Stringenz und Kohärenz ausgesetzt sieht. Wieso soll ich morgen noch das Gleiche denken wie heute, als ich diesen Text schrieb?

Diese Probleme sind inzwischen viel akuter geworden als zu Foucaults Zeiten. Auf der einen Seite haben ChatGPT & Co die Fiktion der Originalität noch grundlegender ad absurdum geführt: Alles, was geschrieben ist, ist von anderen – Menschen und Maschinen – vorgeschrieben, mitgeschrieben und nachgeschrieben. Auf der anderen Seite hat dies die „Autorfunktion“, von der Foucault sprach, nicht obsolet gemacht, sondern nur verallgemeinert: Social Media und Podcasts haben Autorschaft von der Beschränkung auf einzelne Genies befreit.

Texte backen wie Brötchen

Foucault war selbst klar, dass sein Vorschlag unrealistisch ist: Die Fixierung auf Autorschaft ist in unserer Kultur – und unserem Rechtssystem – zu stark, als dass sie sich allein durch Anonymisierung wirklich in Frage stellen ließe. Vielleicht ist es deshalb interessanter, den Vorschlag eines anderen Philosophen zu erwägen: Walter Benjamin veröffentlichte bereits einige Jahrzehnte früher den Text „Der Autor als Produzent“. Darin tritt er dafür ein, Schreibende vor allem als Arbeitende zu verstehen – wer ein Buch geschrieben hat, hat keinen grundsätzlich anderen Status als jemand, der ein Brötchen gebacken, einen Pullover gestrickt oder einen Kranken gepflegt hat.

Ganz wie Foucault geht es auch Benjamin darum, die elitäre Eitelkeit der Intellektuellen zurückzuweisen. Zusätzlich richtet diese Perspektive den Fokus aber weder auf die Autorin oder den Autor, noch den Inhalt eines Textes, sondern auf die literarischen Produktionsbedingungen. Damit meint Benjamin nicht nur die materielle Situation von Schriftstellerinnen und Schriftstellern, sondern vor allem die Art und Weise, wie sie Texte produzieren: allein, also voneinander, vom Publikum und von ihren Produktionsmitteln getrennt.

Befreiung zum Kollektiv

Befreiung in der Literatur – die Befreiung der Schreibenden vom Urteil der Lesenden und der Lesenden vom Narzissmus der Schreibenden – müsste heute vor allem heißen, dass man versucht, diese Trennungen zu überwinden: Schreiben muss kollektiv werden. Beginnen wir, indem wir ein anderes Spiel spielen. Statt Namen wegzulassen, könnten wir Namen auf Buchcovern hinzufügen: die Namen derjenigen, die die Druckerpresse bedient, das Papier getrocknet, die Tabakblätter gepflückt, den Tee gekocht und die Erstversionen korrekturgelesen haben. Sie alle sind Co-Autorinnen und Autoren, und natürlich sollten sie deshalb auch Freikarten für die Buchmesse bekommen.