Kommentar

"Werte und Interessen sind kein Gegensatz", findet Außenministerin Baerbock, hier mit dem Ministerpräsidenten von Katar. © picture alliance / dpa / Michael Kappeler

Moralische Politik macht die Welt nicht unbedingt besser

Außenministerin Baerbock will eine "wertebasierte Außenpolitik". Doch wie gut verträgt sich Politik mit moralischen Ansprüchen? Was gut gemeint sein mag, bringt nicht unbedingt Gutes hervor.

„Wer hätte das gedacht: Sogar die Tugend hat Grenzen nötig“, bemerkt 1748 der Theoretiker des modernen Staates Montesquieu. Dass es zu viel Moral geben könnte, ist besonders provokant für das damalige Zeitalter der Aufklärung, die in Politik und Gesellschaft mehr Tugend fordert.

Denn Monarchie und Adel, deren Herrschaft die Aufklärer beschränken oder gar abschaffen möchten, kümmern sich privat um keine Moral und ihre Politik orientiert sich nur rein an Macht und Interessen.

Montesquieu war längst tot, als 1789 die Französische Revolution ausbricht. Aber er scheint geahnt zu haben, worauf sie hinauslaufen wird: Die Schreckensherrschaft Robespierres will 1793/94 die Moral mit der Guillotine durchsetzen. Und sein radikaler Mitstreiter Saint-Just erklärt: „Unser Ziel ist, eine solche Ordnung der Dinge zu schaffen, dass eine allgemeine Neigung zum Guten sich einstellt.“

Anmaßung des Moralischen

Mit dieser vermeintlich richtigen Moral bringt man auch die eigenen Anhänger auf Linie. Wie erklärt bereits Saint-Just: "Patriot ist, wer die Republik als Ganzes unterstützt, wer sie in Einzelheiten bekämpft, ist ein Verräter."

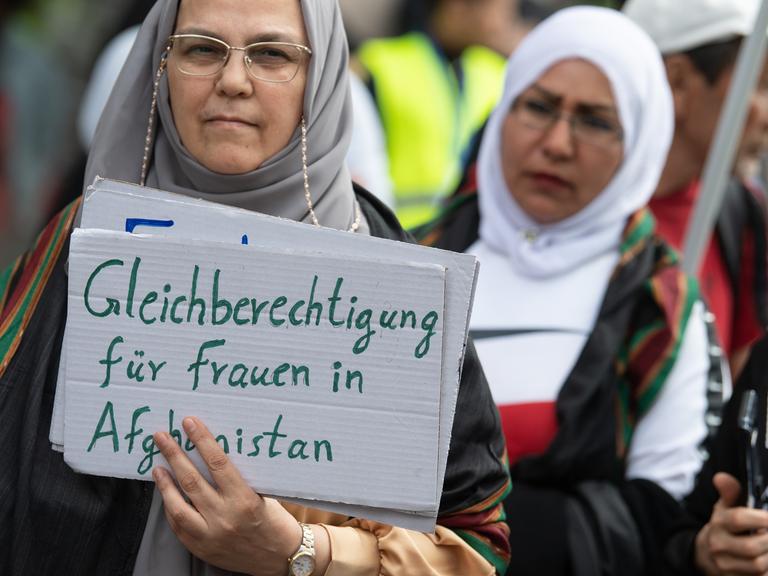

Wer meint, die richtige Moral zu vertreten, ist immer in Versuchung, diese anderen aufnötigen. Manche sehen sich sogar berechtigt, gewalttätig gegen andere Menschen vorzugehen, die sich der richtigen Moral verweigern. Vor allem religiöse Fundamentalisten setzen ihre angeblich von Gott gegebene Moral mit Gewalt durch: der Islamische Staat oder die Taliban in Afghanistan.

Aber auch in weniger hasserfüllten Kreisen, selbst unter überzeugten Demokraten messen heute viele die Politik an der Moral. Das fängt an bei der Frage nach der „richtigen“ Sprache und geht bis zum Export von Demokratie und Menschenrechten in alle Welt. Kann das etwas Schlechtes sein?

Aus Gutem folgt nicht notwendig Gutes

Als Jimmy Carter in den 70er-Jahren als US-Präsident eine globale Menschenrechtskampagne startete, betrachtete man das in Teilen Asiens als Bevormundung und proklamierte autoritäre asiatische Werte. Für Linke diente Carter mit seiner Kampagne sowieso nur kapitalistischen Interessen. Und die militärischen Interventionen im Irak 2003 oder in Libyen 2011, die Demokratie bringen sollten, führten stattdessen zu Terrorismus und politischer Instabilität, die viele Menschen das Leben gekostet haben.

Moralische Politik macht die Welt daher nicht unbedingt besser, folgt aus Gutem nicht notwendig Gutes. Entsprechend hatten viele Philosophen und politische Denker einen kritischen Blick auf die Verbindung von Moral und Politik. Der Staatstheoretiker Carl Schmitt etwa unterstellt, dass eine moralische Politik politische Auseinandersetzungen verschärft und sie dadurch schwerer lösbar macht. Man desavouiert den politischen Gegner moralisch, sodass Konflikte unversöhnlich werden können. Auch der liberale Soziologe Max Weber hielt eine wertebasierte Politik für naiv. Mit Blick auf den Pazifismus erklärte er 1919, drei Monate nach dem Ende des Ersten Weltkriegs, „dass, wer mit der Politik, das heißt: mit Macht und Gewaltsamkeit als Mitteln, sich einlässt, mit diabolischen Mächten einen Pakt schließt (. . .). Wer das nicht sieht, ist in der Tat politisch ein Kind.“

Spannungsverhältnis bleibt

Andererseits kann politisch nicht einfach alles erlaubt sein, beziehungsweise toleriert werden. Nicht erst die Verbrechen im 20. Jahrhundert führen das dramatisch vor Augen. Ein Ausweg aus diesem Dilemma sind das Völkerrecht und internationale Institutionen, die eine morallose, gewalttätige Politik eindämmen sollen.

Doch das Spannungsverhältnis bleibt, dass in der Welt verschiedene Moralvorstellungen aufeinanderprallen, die es politisch zu vermitteln gilt. So behält Montesquieu bis heute recht mit seinem Satz: „Wer hätte das gedacht: Sogar die Tugend hat Grenzen nötig.“