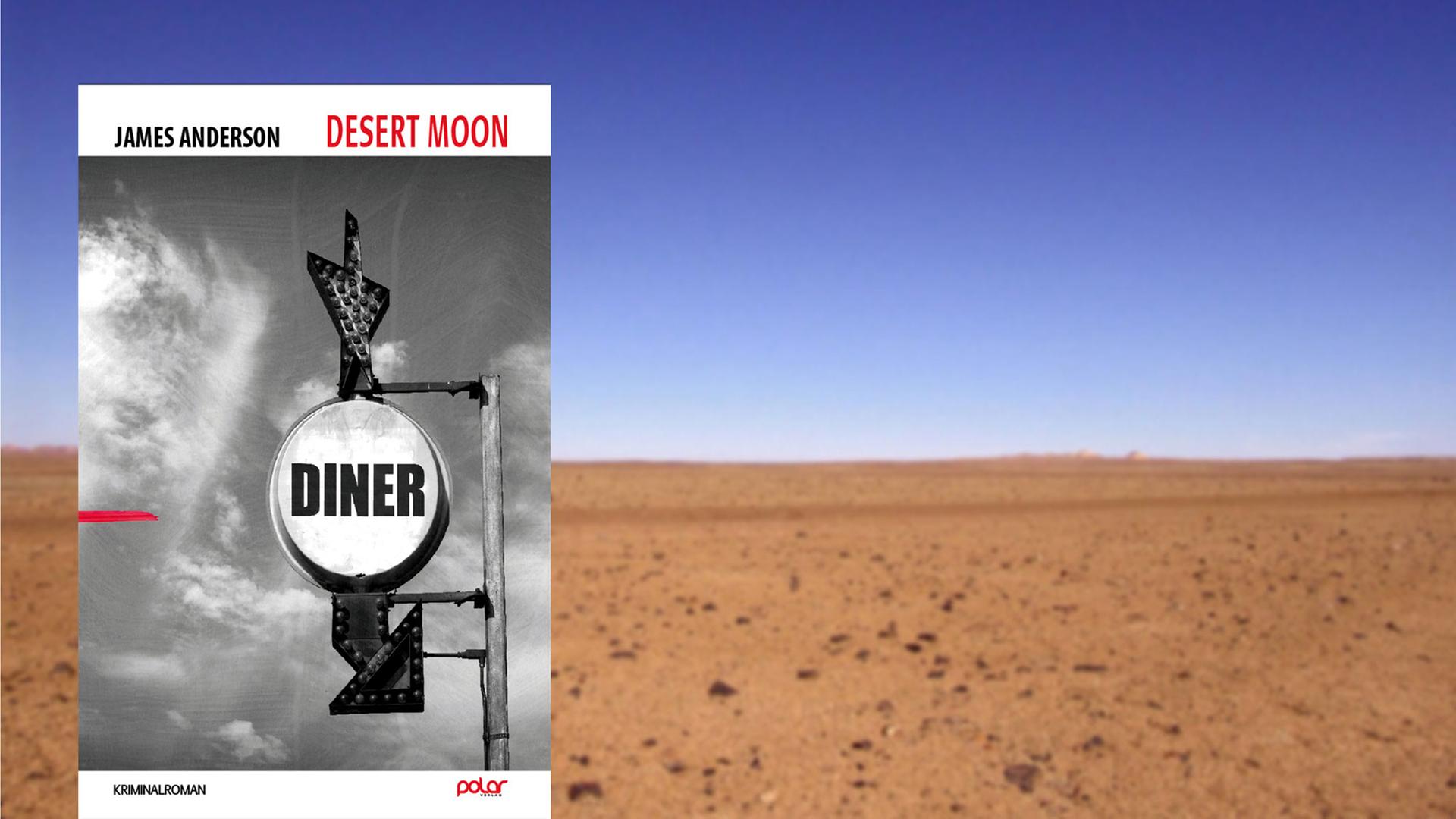

James Anderson: Desert Moon

Übersetzung von Harriet Fricke

Polar Verlag, Stuttgart 2018

344 Seiten, 18,00 Euro

Kauzige Bewohner einer Geisterstadt

Der Krimi "Desert Moon" wird aus der Sicht eines LKW-Fahrers erzählt, der mit seinem Truck durch die Wüste Utahs fährt. Als eine unbekannte Schöne mit Cello und ein angeblicher Reality-Show-Produzent dort eintreffen, beginnt die Wüste zu leben.

Irgendwo in der Wüste Utahs, die State Road 117 auf und ab, fährt Ben Jones mit seinem unterfinanzierten Truck Pakete und Gebrauchsgüter für Menschen aus, die weitab vom Schuss leben wollen und oft, milde gesagt, kauzig sind. Ein Fixpunkt in der Ödnis ist der "Well Known Desert Diner", ein Relikt aus dem Jahr 1929 und bis 1987 oft Drehort von B-Movies, unter anderen solchen mit Lee Marvin, mit dem der Besitzer, der alte Walt Butterfield, gut befreundet war. Nachdem dessen Gattin vergewaltigt und Jahre später anscheinend katatonisch gestorben, ist der Diner nur noch selten geöffnet. Dahinter, weiter in der Wüste, steht eine Art Geisterstadt, die nie bewohnt gewesen war. Und dort sieht Ben Jones durch ein Fenster eine nackte Frau Cello spielen, wobei das Instrument keine Saiten hat. Das ist sehr rätselhaft und auch ziemlich poetisch. Wie überhaupt der Roman "Desert Moon" von James Anderson, ein Debüt, genau diese beiden Komponenten Rätsel und Poesie beeindruckend kombiniert.

Menschen, die mit anderen nicht viel anfangen können

"Desert Moon" ist kein Country Noir von der Stange, auch kein Outback-Drama mit kettensägenden Irren, sondern eine sehr komplexe und vielschichtige Geschichte über Menschen, die mit anderen Menschen nicht all zu viel anfangen können und dafür ihre guten Gründe haben, so skurril sie anfangs erscheinen mögen. Das gilt für Walt und die schöne Cello-Spielerin genauso wie für den scheuen Ben Jones, für einen Prediger, der ein riesiges Holzkreuz durch die Wüste schleppt oder für zwei Brüder, die sich ihr Hinterland-Idyll wie ein Gefängnis eingerichtet haben oder für eine stockschlaue minderjährige schwangere Frau. Erst als eine unbekannte Sexbombe und wenig später ein angeblicher Reality-Show-Produzent eintreffen, beginnt die Wüste zu leben. Besonders das Cello rückt in den Fokus, und an diesem Cello hängen ganze Tragödien.

Wunderbare Bilder der Wüste

Anderson lässt Ben Jones, halb Native American, halb Jude, die Geschichte erzählen, ruhig, auch wenn´s rabiat wird, mit oft leise-sarkastischem Unterton, mit milder Selbstironie und großer Empathie für ziemlich alle Figuren. Ben Jones ermittelt nicht groß und gräbt auch keine alten Leichen aus, aber allmählich setzen sich für ihn viele kontingente Splitter plausibel zusammen – und dieses Bild ist nicht unbedingt erfreulich. Über allem aber liegt die Wüste, die Anderson in wunderbaren Bildern zeichnet. Nie verklärt idyllisch, sondern grausam bis brutal und trotzdem unendlich schön. "Desert Moon" ist eine Geschichte, die sich aus dieser Landschaft entwickelt und deren Figuren konstitutiv mit dieser Landschaft verbunden sind. Nur das Cello ist eine Art Fremdkörper, für den die Wüste kein Erbarmen hat. Sie ist und bleibt von gleichgültiger Schönheit.