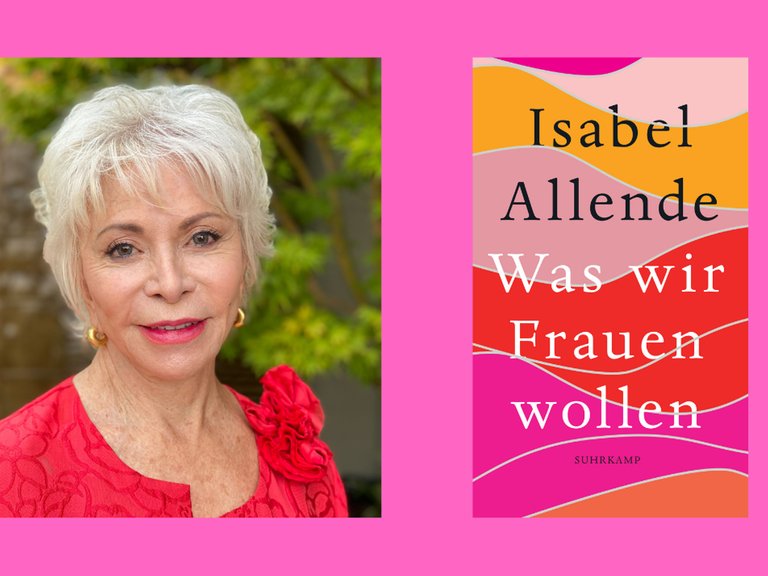

Isabel Allende: "Violeta"

© Suhrkamp Verlag

Verplauderte Huldigung einer Jahrhundertfrau

34:39 Minuten

Isabel Allende

Aus dem Spanischen übersetzt von Svenja Becker

VioletaSuhrkamp, Berlin 2022399 Seiten

26,00 Euro

100 Jahre wird Violeta alt. Sie erlebt Gewalt in der Ehe, zieht ihren Enkel groß, wandelt sich spät zur Feministin. Mit einem voluminösen Briefroman erzählt Erfolgsautorin Isabel Allende ihr Leben als routinierte Abfolge von Episoden und Anekdoten.

Gern betont Isabel Allende, dass sie beim Schreiben weder einen Plan verfolge noch eine Botschaft vermitteln wolle. Sie erzählt anekdotenhaft, erfindet eigensinnige Charaktere und vertraut auf die Spannung, die das Streitpotenzial gegensätzlicher Paare verspricht. Aber die erzählerische Verve kann nicht darüber hinwegtäuschen, dass das Schreiben für die chilenisch-US-amerikanische Erfolgsautorin längst zum Selbstzweck geworden ist.

„Violeta“ ist ein Briefroman. Jahrzehntelang haben Isabel Allende und ihre 2018 verstorbene Mutter sich täglich Briefe geschrieben. Aus diesem Fundus schöpft die Autorin, um die Jahrhundertgestalt Violeta zu formen.

Die Spanische Grippe, die 1920 im Geburtsjahr von Allendes Mutter in Südamerika wütete, und der Ausbruch der Corona-Pandemie bilden die zeitliche Klammer der Saga.

Die Großmutter und ihr geliebter Enkel

Überzeugt davon, dass ihr Leben „ein Roman“ sei, verfasst die greise Violeta Briefe an ihren auch schon nicht mehr jungen Enkel Camilo, vorgeblich die „tiefste Liebe“ ihres Lebens. Sie hat Camilo großgezogen.

Seine Mutter starb während der Geburt, erst 21 Jahre alt, aber ausgelaugt von Drogenexzessen und Prostitution. Die elterliche Mitschuld an der tödlichen Sucht des eigenen Kindes wird so oberflächlich reflektiert wie das Hinnehmen ehelicher Gewalt. Sex kittete die eigene toxische Ehe verlässlich.

Auf ihren sexuellen Appetit hält die im Immobiliengeschäft reüssierende alte Violeta sich ohnehin viel zugute. Das vertraulich-kokette Geplapper über die Libido und schlaffe Großmütterbrüste markiert den Tiefpunkt der Narration. Nach mehr als 200 Seiten der Lebenschronik enthüllt die Autorin, dass der Adressat der Briefe das Zölibat gewählt und sein Leben der katholischen Kirche geweiht hat.

Späte feministische Wandlung

Isabel Allende setzt sich seit Jahrzehnten als Publizistin und großzügige Stifterin beharrlich für Frauenrechte und gegen die Diskriminierung sexueller Minderheiten ein. Dass sie ihre bis zum 50. Lebensjahr wenig emanzipierte Romanheldin eine feministische Wandlung vollziehen lässt, erscheint deshalb zwingend. Sie geschieht, als Violeta begreift, dass ihr Ex-Mann von den Verbrechen einer Junta profitiert, die das namenlose Land, in dem der Roman spielt, unterwirft.

Der Wunsch, etwas überzeitlich Gültiges über Unterdrückungsmethoden und politischen Widerstand festzuhalten, ist verständlich, aber warum nutzt die Autorin das Leben in einer Diktatur nicht als dramatischen Kern? Der Wandlungsprozess der naiven Geschäftsfrau Violeta hin zur Bürgerin, die sich offen an die Seite von Angehörigen Verfolgter stellt und eine Frauenorganisation gründet, bleibt schematisch.

Dichte Szenen zwischen viel Geplauder

Wenn Allende den Anteil einzelner Personen an der Aufdeckung politischer Verbrechen würdigt, gelingen ihr atmosphärisch dichte Szenen. Nichts klingt prätentiös, wenn sie den alltäglichen Mut ihrer Nebenfiguren beschreibt – so den Priester, der, nachdem ein ehemaliger Offizier Morde an vermeintlichen Kommunisten gebeichtet hatte, die Berghöhle sucht, in der die Leichen versteckt wurden.

Violeta identifiziert einen getöteten Hausangestellten, der ihren gegen Staatsterror aufbegehrenden Sohn auf der Flucht in ein Nachbarland begleitet hatte. Die Kraft dieser Schlüsselszene verpufft, weil sie, wie andere Entscheidungsmomente schnell von allgemeinen Betrachtungen erdrückt wird.

Isabel Allende huldigt einer Frau, die es geschafft hat, 100 Jahre zu leben und die auf ihrem „Weg durch die Welt“ oft „mit den Gedanken woanders“ war. Es klingt nach einer Entschuldigung für das mehrere hundert Seiten lange Geplauder. Der ausufernde Briefroman bietet zu viel und zu wenig – von allem.