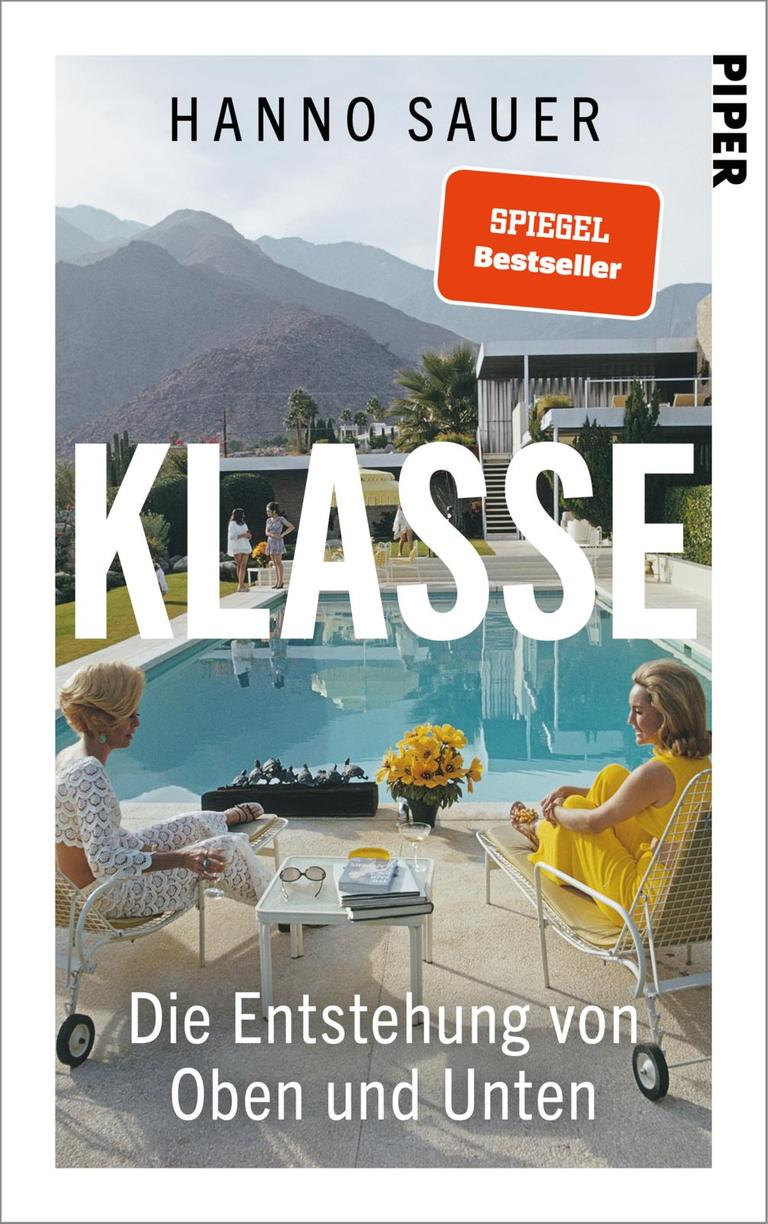

Hanno Sauer: "Klasse. Die Entstehung von Oben und Unten"

© Piper-Verlag

Der Kampf um Prestige, Status und Ansehen

06:45 Minuten

Hanno Sauer

Klasse. Die Entstehung von Oben und UntenPiper, München 2025368 Seiten

26,00 Euro

Menschen kämpfen ständig um ihren sozialen Status, ob sie wollen oder nicht. Soziale Klassen seien nicht auflösbar, argumentiert der Philosophie-Professor Hanno Sauer in seinem neuen Buch. Wir könnten uns nur entscheiden, wie wir um Status kämpfen.

„Meine Eltern sind beide promoviert, und der akademische Habitus ist meine Kinderstube. ‚Der Mensch fängt erst beim Doktortitel an‘, pflegte mein Vater zu sagen, und auch wenn ich diesen Bildungsaristokratismus selbst nicht teile, habe ich von meinen Klassenprivilegien immer profitiert.“

Hanno Sauer macht keinen Hehl daraus, in welchen Umständen er aufgewachsen ist. Die familiäre Prägung, wird in seinem Buch deutlich, ist nicht nur für die Position in der gesellschaftlichen Hierarchie von zentraler Bedeutung, sondern auch für die eigene Haltung dazu. Denn Klassenkampf ist vor allem eines: ein Wettbewerb um Status und Statussymbole, so die zentrale These Sauers, und: Klasse ist sozial konstruierte Knappheit.

„Durch diese Knappheit entsteht eine Rangfolge – ein Oben und Unten. Die Position einer Person auf dieser Rangfolge entscheidet darüber, wie viel Prestige, Macht und Ressourcen sie erhält; sie wird durch den Besitz von verschiedenen Formen ökonomischen, kulturellen, symbolischen, sozialen, ästhetischen oder moralischen Kapitals bestimmt.“

Klassen unterscheiden sich nicht nur durch Geld

Das Adjektiv „ökonomisch“ wird hier zwar an erster Stelle genannt, aber es ist bei weiten nicht das Geld allein, das unseren Status in der Gesellschaft bestimmt. In sieben Kapiteln – den sieben „G's“ – betrachtet der Autor die Klassenhierarchien aus verschiedenen Perspektiven: Gesellschaft, Geschmack, Gewissen, Geld, Gerechtigkeit, Gemeinschaft und Genug. Im Eingangskapitel fasst er sie zusammen und gibt einen Ausblick, was die Leser erwartet.

„Die bedeutendsten Klassentheoretiker der Moderne sind der deutsche Philosoph Karl Marx, der US-amerikanische Ökonom Thorstein Veblen und der französische Soziologe Pierre Bourdieu. Diese drei Klassiker – und viele weitere – werden in diesem Buch im Licht der besten empirischen Studien und aktuellen Daten neu gelesen und bewertet.“

Das klingt nach einem streng systematischen Vorgehen, aber das ist es nicht. Dafür jedoch ein wahres Feuerwerk kluger und manchmal provozierender Gedanken über den Zustand und das Funktionieren unserer Gesellschaft. Zusammengehalten wird das Buch letztlich durch den Kopf und die Belesenheit des Autors, der immer wieder zugibt, selbst in dieses System der Klassen- oder Statuskämpfe eingebunden zu sein, zum Beispiel wenn er von Pierre Bourdieus Standardwerk „Die feinen Unterschiede“ spricht.

Museumsbesuch als Klassenkampf

„Wer ‚Die feinen Unterschiede‘ einmal gelesen hat, hat ein Stück Naivität verloren und kann nie mehr ganz zurück, weil Bourdieus Entlarvungserzählung, nach der sich unsere ästhetischen Vorlieben zuallererst sozialen Distinktionswettbewerben verdanken, einen selbstreflexiven Stachel im Fleisch hinterlässt, der subtil daran erinnert, dass man mit jedem Museumsbesuch immer auch ein bisschen am Teppich sozialer Ungerechtigkeit weitergewoben hat.“

Eine Ungerechtigkeit, die durch den gesamtgesellschaftlich wachsenden Wohlstand keineswegs geringer, sondern eher noch größer wird. Materiell mag es den meisten Menschen besser gehen denn je, aber der im Bereich der Statussymbole ausgetragene Klassenkampf wird immer härter.

„Zugespitzt könnte man sagen, dass für viele Menschen – und wenn Sie dieses Buch lesen, gehören Sie wahrscheinlich dazu – ein sinn- und wertvolles Leben an die Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Klasse gebunden ist, deren Existenz gleichzeitig von strukturellen Bedingungen sozialer und ökonomischer und sogar globaler Ungleichheit abhängt, die wir insgesamt für moralisch beklagenswert halten. Darin besteht die diskrete Scham der Bourgeoisie.“

Klassistische Diskriminierung ist keineswegs tabuisiert

Es ist fraglos eine Stärke dieses Buches, dass Sauer keine distanziert-nüchterne Analyse der Geschichte der Klassenkämpfe vorlegt, sondern ein Panorama moderner westlicher Gesellschaften zeichnet, in dem sich viele Leser wiederfinden können. Denn jede und jeder von uns hat eine Position in diesem ständigen Kampf um Status und Anerkennung. Und der Autor lässt keinen Zweifel daran, dass es ein schmerzhafter Kampf ist, vor allem für die Betroffenen von Klassismus, der einzigen Form von Diskriminierung, wie er schreibt, die als legitim gilt.

„Die meisten Menschen geben sich größte Mühe, nicht als rassistisch oder sexistisch wahrgenommen zu werden, äußern aber ihre Verachtung gegenüber den ungewaschenen Massen, ohne mit der Wimper zu zucken. Für die Opfer klassistischer Diskriminierung ist dies besonders verletzend. Denn es ist eine Sache, das Ziel von Spott, Hass und Verachtung zu sein, und eine ganz andere, das Ziel von weithin als legitim wahrgenommenem Spott, Hass und Verachtung zu sein.“

Sauer spart nicht an Kritik an den kulturellen und akademischen Eliten, die diesen Klassismus ständig weiter befeuern. Er selbst gehöre zu jener „wohlhabenden, progressiven, kosmopolitisch-urbanen Quasselklasse“, die sich ihre Position im Statuswettbewerb durch moralische Symbolpolitik sichere.

Klassenlose Gesellschaft? Nicht erreichbar!

Umso erstaunlicher ist es, dass in den beiden letzten Kapiteln „Gerechtigkeit“ und „Gemeinschaft“ ein ganz anderer Blick dominiert. Der Wunsch nach Solidarität und Gemeinschaft sei zwar tief im Menschen verankert, doch im evolutionären Wettbewerb habe sich die auf soziale Distinktion setzende Gesellschaft durchgesetzt. „Das Ich im Wir bringt das Wir im Ich zu Fall“, lautet Sauers Überzeugung.

„Wir haben nicht die Wahl, ob wir Klassenungleichheiten haben wollen oder nicht; die einzige Entscheidung, mit der wir konfrontiert werden, ist, mit welchen Formen der Ungleichheit wir leben können. Statushierarchien und Klassenunterschiede sind ein robustes Merkmal menschlicher Gesellschaften.“

Und so endet das Buch, das als harsche Kritik an der diskriminierenden Struktur unserer Klassengesellschaft begonnen hat, fast als Verteidigung derselben. Sauer nennt gute Gründe, warum eine klassenlose Gesellschaft kaum zu erreichen ist, und dennoch bleibt der Eindruck zurück, dass er auch nicht wirklich ein Interesse daran hat, aus dem auszusteigen, was er das „zynische Spiel des Sich-Vergleichens“ nennt.