Ungleichheit

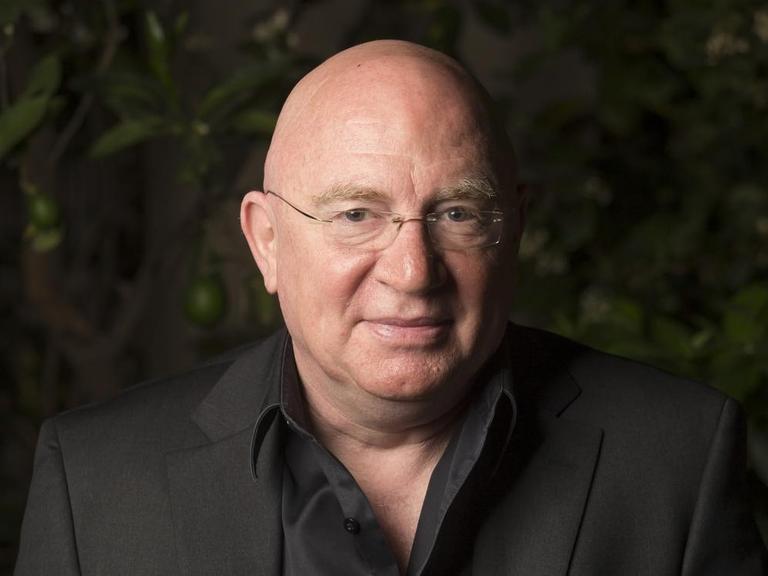

In Deutschland prägen die Entscheidungen von rund 4.000 Elitemitglieder das Leben von 83 Millionen, sagt Elitenforscher Michael Hartmann. © picture alliance / Westend61 / Gary Waters

Die deutsche Elite bleibt unter sich

Sie entscheiden über Gesetze, Geld und die gesellschaftliche Entwicklung im Land. Deutschlands Eliten formen das Leben von Millionen. Aber: Wer sind „die da oben“ überhaupt? Und wie viel ist dran an der Kritik, sie seien abgehoben und realitätsfremd?

Ob in der Regierung, in Bundesgerichten oder großen Unternehmen: Überall dort sitzen Deutschlands Eliten. Ihre Entscheidungen stellen die Weichen für die Zukunft des Landes. Doch wer hierzulande in den Chefsesseln landet, ist noch immer vor allem eine Frage der sozialen Herkunft. Das hat Folgen. Ein Überblick über deutsche Eliten und ihre Entwicklung, vom Kaiserreich bis heute.

Inhalt

Was bedeutet "Elite" und wer gehört dazu?

In der Wissenschaft meint der Begriff „Elite“ Menschen, deren Entscheidungen maßgeblich gesellschaftliche Entwicklungen beeinflussen. Das können zum Beispiel Spitzenpolitiker sein, Bundesrichter, hohe Verwaltungsbeamte oder Vorstände eines Großunternehmens. Personen also, die auf unterschiedliche Weise das Leben der 83 Millionen Deutschen prägen. Sie verabschieden Gesetze, entscheiden darüber, in welche Bereiche Geld fließt, fällen weitreichende Gerichtsurteile und sitzen in den Chefsesseln großer Unternehmen.

Der Elitenforscher und emeritierte Professor für Soziologie Michael Hartmann schätzt, dass in Deutschland etwa 4.000 Menschen zur Elite gehören. Und die sind sich in der Regel ziemlich ähnlich. Denn wer an Deutschlands Spitze steht, kommt überwiegend aus derselben sozialen Gruppe. Eliten sind meist aus reichem Haus, gut ausgebildet – und vor allem bestens vernetzt. Hartmann fasst es in einer 2025 erschienenen Studie so zusammen: "Herkunft schlägt Leistung". Das gelte vor allem für die Wirtschaftselite, aber zunehmend auch für die Politik.

Dazu kommt: Die Elite ist überwiegend westdeutsch. Auch mehr als 35 Jahre nach der Wiedervereinigung sind Ostdeutsche in den wichtigsten Spitzenjobs unterrepräsentiert. Zu diesem Ergebnis kommt der vom Bund geförderte Elitenmonitor der Universitäten Leipzig, Jena und der Hochschule Zittau/Görlitz. Danach ist zwar der Anteil Ostdeutscher in Spitzenjobs zuletzt leicht gestiegen, von 10,9 Prozent im Jahr 2018 auf 12,1 Prozent im Jahr 2024. Gemessen am Bevölkerungsanteil von rund 20 Prozent Ostdeutscher klafft allerdings weiter eine große Lücke.

Wie (un-)durchlässig sind die deutschen Eliten?

Dass der Weg an die Spitze des Landes vor allem eine Frage des Elternhauses ist, hat in Deutschland lange Tradition. Schon im Kaiserreich speiste sich die Elite vor allem aus dem Bürger- und Großbürgertum. Soziale Aufsteiger aus den Mittelschichten und der Arbeiterklasse waren rar. Und sind es bis heute geblieben, über politische Umbrüche und verschiedene Herrschaftssysteme hinweg: Kaiserreich, Weimarer Republik, Nationalsozialismus und Bundesrepublik.

„Trotz des massiven Wachstums der Mittelschichten ist die Herkunft aus den oberen drei bis vier Prozent der Bevölkerung – bürgerlichen und großbürgerlichen sowie anfangs auch noch adligen Familien – über eineinhalb Jahrhunderte der entscheidende Faktor für den Zugang zu Elitepositionen geblieben“, analysiert Hartmann in seiner Studie. Einzig in der Politik war der Aufstieg nach ganz oben leichter – bislang. Denn auch hier wird die Herkunft immer wichtiger, sagt Hartmann. Er spricht von einer "sozialen Schließung", die er seit der Jahrtausendwende beobachte.

Gleichzeitig wachsen die Eliten untereinander enger zusammen, die Trennung etwa zwischen Politik und Wirtschaft verwischt. Hartmann nennt als Beispiel ehemalige Spitzenmanager im Kabinett von Bundeskanzler Friedrich Merz. Die Folge dieser Entwicklungen: Auch die politische Elite wird zunehmend zur geschlossenen Gesellschaft. Ihre Lebensrealität und die der breiten Bevölkerung driften auseinander. Zu diesem Schluss kommt der Soziologe in seinem 2018 erschienenen Buch "Die Abgehobenen".

Welche Gefahr geht von einer homogenen Elite aus?

Doch was bedeutet es, wenn der Zugang zur Elite nur einer kleinen Gruppe sozial Privilegierter vorbehalten ist? Welche Folgen hat das für den gesellschaftlichen Zusammenhalt und die Demokratie? Zunächst einmal: Wer zur Elite gehört, hat Macht. Schließlich prägen ihre Entscheidungen das Leben von Millionen Menschen in Deutschland.

Wenn allerdings die Spitzenpositionen des Landes überwiegend mit Menschen besetzt sind, die dieselbe soziale Herkunft teilen, fehle es an verschiedenen Perspektiven, sagt Hartmann. Denn wie Menschen aufgewachsen sind, prägt ihren Blick auf die Situation im Land. "Das macht schon immer eine Menge aus, ob die Eliten, die die Machtpositionen besetzen, sehr homogen sind oder ob es in diesen Eliten selber Widersprüche gibt und unterschiedliche Positionen."

„Eine der ungleichsten Demokratien weltweit"

Gerade beim Thema Vermögen sehen jedoch viele Ökonomen und Politikwissenschaftler Handlungsbedarf. In Deutschland ist das private Vermögen äußerst ungleich verteilt. Zwar werden die Deutschen unterm Strich reicher. Doch die Schere zwischen Arm und Reich, zwischen jenen mit viel Vermögen und jenen mit wenig, geht immer weiter auseinander. Laut dem Deutschen Instituts für Wirtschaft (DIW) vereint das reichste Prozent der Bevölkerung rund 35 Prozent des Vermögens auf sich.

Deutschland sei „eine der ungleichsten Demokratien in der ganzen Welt“, sagt Politikwissenschaftlerin Martyna Linartas und warnt vor einem neuen „Geldfeudalismus“, weil es zunehmend darauf ankomme, in welche Familie man hineingeboren werde. Die Folge: eine gesellschaftliche Spaltung und Politikverdrossenheit. Immer mehr Menschen verlören das Vertrauen in etablierte Parteien und politische Institutionen, warnt Linartas und fordert, die Politik müsse der Ungleichheit im Land durch eine "gerechte Besteuerung" großer Erbschaften und Vermögen entgegenwirken.

Allerdings: Gerade diejenigen, die an den entscheidenden Positionen im Land sitzen, haben als Besserverdienende in den vergangenen Jahren von den meisten politischen Beschlüssen in der Steuerpolitik – und damit von der sozialen Schere – profitiert. Das kritisiert Hartmann in seinem Buch. Er fordert deshalb, vor allem die politische Elite muss offener werden für soziale Aufsteiger aus den Mittelschichten und der Arbeiterklasse.

Was erschwert sozialen Aufstieg – und wie wird er leichter?

Aber wie kommt es, dass kaum jemand Neues in diese Elite vordringen kann? Das liegt vor allem am Prinzip der Ähnlichkeit. „Man sucht Leute, die so sind wie man selber“, die ähnlich reden, sich ähnlich kleiden und bewegen, so Hartmann. In der Soziologie spricht man vom Habitus, den versteckten Regeln innerhalb einer sozialen Schicht. "Man erkennt sich an allen möglichen Kleinigkeiten", sagt Hartmann. Und, an der Selbstsicherheit, wenn man eben diese Codes beherrscht. Das zeigt sich zum Beispiel bei Personalentscheidungen und dann um so stärker, je kleiner der Entscheiderkreis ist.

Auch das Ost-West-Gefälle lässt sich so erklären: Nach der Wende wechselten viele Führungspersonen von West- nach Ostdeutschland und umgeben sich seitdem mit Personen, die ihnen ähnlich sind. Lars Vogel vom Forschungsprojekt Elitenmonitor spricht von „Mechanismen der Selbstrekrutierung“, die bis heute wirken.

Eine Quote für Arbeiterkinder

Einen positiven Trend sieht Elitenforscher Hartmann mit Blick auf Arbeiterkinder in der Wirtschaft. Zwar gibt es insgesamt immer noch nur wenige soziale Aufsteiger. Innerhalb dieser kleinen Gruppe der Aufsteiger aber hat der Anteil an Arbeiterkindern zugenommen - wenn auch zu Lasten der Mittelstandskinder. Hartmann führt diese Entwicklung auf die Bildungsreform der 1960er und 1970er Jahre zurück. In der Folge machten mehr Arbeiterkinder Uniabschlüsse, was wiederum als Grundvoraussetzung für den Weg an Deutschlands Spitze gilt.

Trotzdem: Am insgesamt niedrigen Anteil sozialer Aufsteiger hat die Bildungsreform nichts geändert. Auch mit hohem Abschluss bleibt der Zugang zur Elite vielen verwehrt. Um dem entgegenzuwirken, schlägt Hartmann eine Quote für Arbeiterkinder vor, ganz nach dem Beispiel der Frauenquote. Er ist überzeugt: Eine solche Quote würde "relativ schnell" für mehr Diversität im deutschen Spitzenpersonal sorgen. Und das wiederum für diversere Einstellungen zu gesellschaftlichen Fragen.

Elitenkritik im Rechtspopulismus

Vor allem im Rechtspopulismus ist das Bild von der abgehobenen Elite, die nur die eigenen Interessen verfolgt und keinen Bezug zur Lebensrealität der breiten Bevölkerung hat, beliebt. Man will es "denen da oben" zeigen, lautet das Versprechen. Als in den 2010er Jahren in vielen westlichen Ländern rechtspopulistische Bewegungen erstarkten, wurde das also auch als Misstrauensvotum gegen die Eliten verstanden.

Allerdings: Fürchten muss sich die Elite vor Rechtspopulisten an der Staatsspitze kaum. Das haben etwa Giorgia Meloni in Italien und Donald Trump in den USA gezeigt, die - aller Kritik gegen "die da oben" zum Trotz - der Wirtschaftselite durchaus nahestehen. Eine Gratwanderung, meint Hartmann, bei der sie ihre Anhänger darüber hinwegtäuschen müssten, dass es in materieller Hinsicht mit ihren Regierungsvorhaben für die breite Bevölkerung schlechter werde. Hartmann ist überzeugt: Eine Zeitlang mag das funktionieren, auf Dauer aber werde der Schwindel auffallen.

irs