Gendiagnostik

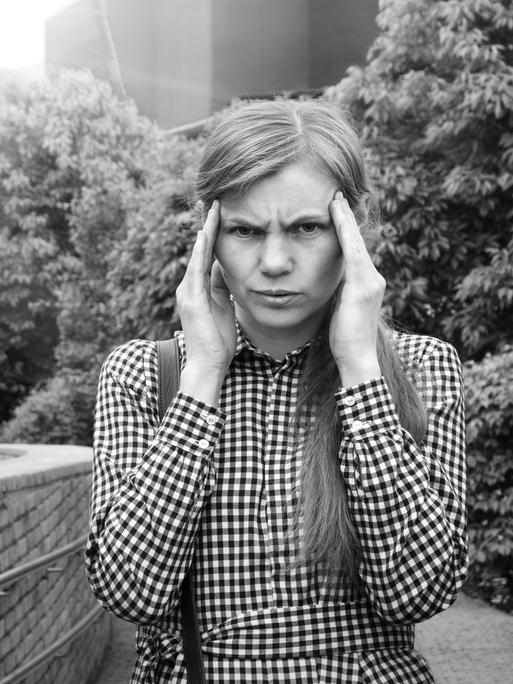

Genetische Daten, hochsensible Informationen zu eigenen Erkrankungen und Risiken: Möchte man all dies wissen? © picture alliance / Westend61 / Andrew Brookes

Das Recht auf Nichtwissen

29:47 Minuten

Mit einem Gentest lässt sich das Risiko für manche Krankheiten abschätzen. Doch das Ergebnis kann heikle ethische Fragen aufwerfen und die Betroffenen vor existenzielle Entscheidungen stellen. Man sollte also genau überlegen: Testen lassen - oder nicht?

«Ich weiß manchmal immer noch nicht, wie ich damit umgehen soll. Man erhält dieses positive Resultat, aber das bedeutet ja nur, dass man ein erhöhtes Risiko hat, diese Krankheit zu bekommen», sagt Mascha Bellmann*.

Viele Mitglieder der Familie Bellmann sind früh an Krebs gestorben. Lange wusste niemand, dass das mit einer Genveränderung zu tun hatte, die von Generation zu Generation weitergegeben wird. Bis sich Maschas Vater entschied, einen Gentest zu machen – und positiv getestet wurde.

Nun standen seine drei Kinder vor der Entscheidung: Wollen auch sie sich auf die BRCA2-Genveränderung testen lassen? «Ich habe mich im Nachhinein schon gefragt, ob ich es wirklich hätte wissen wollen», sagt Maschas Schwester Louise. Denn die psychischen, sozialen und existenziellen Folgen eines solchen Testes sind nicht zu unterschätzen.

Inhalt

Was kann mittels Gendiagnostik untersucht werden?

Die ersten generellen DNA-Tests kamen in den 1980er-Jahren auf den Markt. Die BRCA-Gene – deren Mutationen zu einem erhöhten Krebsrisiko führen – wurden in den 90ern entdeckt, entsprechende Gentests sind seit 1996 verfügbar. Die Krankenkassen übernehmen diese Tests bis heute nur bei medizinischer Notwendigkeit oder aufgrund familiärer Vorbelastung.

Bei einem Gentest wird das Erbgut eines Menschen untersucht. Dabei wird unterschieden zwischen sogenannten diagnostischen und prognostischen Tests.

Diagnostische Tests werden eingesetzt, wenn jemand bereits erkrankt ist – und zwar, um die Ursache dieser Krankheit herauszufinden. Mit prognostischen Gentests lässt sich dagegen das Risiko für zukünftige Krankheiten abschätzen – bevor überhaupt Symptome aufgetreten sind. Prognostische Tests werden vor allem dann gemacht, wenn bestimmte Krankheitsfälle in einer Familie über Generationen immer wieder auftauchen. Bei einigen Krebserkrankungen zum Beispiel kann es lebensrettend sein, rechtzeitig von der Krankheit zu wissen. Oder es lässt sich ein schwerer Verlauf abwenden.

Andere Erbkrankheiten wie Mukoviszidose, Alzheimer-Demenz oder die Nervenerkrankung Chorea Huntington sind dagegen unheilbar. Es stellt sich also die Frage, wann ein prognostischer Gentest bei gesunden Menschen überhaupt sinnvoll ist.

Warum lassen sich oft nur Risiken voraussagen?

Ursprünglich hatte man in der Forschung zwar gehofft, durch die Sequenzierung der DNA alle Bausteine des menschlichen Genoms entschlüsseln und damit auch Erbkrankheiten heilen zu können. „Aber die Ergebnisse haben dann eher gezeigt, dass es sehr, sehr, sehr komplex ist», sagt die Molekularbiologin Isabelle Bartram. Zum Beispiel könne eine Mutation in dem einen Gen «zum Teil kompensiert werden durch andere Gene oder durch Umwelteinflüsse», so Bartram.

Es gibt also zwar viele Krankheiten, die durch das Zusammenspiel von Genen und äußeren Einflüssen ausgelöst oder zumindest begünstigt werden: Asthma zum Beispiel, Bluthochdruck oder Altersdiabetes. Aber selbst, wenn bei einer DNA-Analyse ein verändertes Gen gefunden wird, lässt sich nicht zuverlässig voraussagen, ob und wann jemand dann auch tatsächlich erkrankt. Wenn man zum Beispiel eine Krebsmutationen hat, heißt das nicht, dass man innerhalb seines Lebens an Krebs erkranken wird.

Testen lassen – oder nicht?

Ein prädiktiver Gentest ist meist nur dann sinnvoll, wenn sich jemand für den Fall, dass er um sein Gesundheitsrisiko weiß, auch regelmäßig Vorsorgeuntersuchungen oder präventiven Maßnahmen zur Vorbeugung der Krankheit unterziehen würde.

Was aber, wenn eine Krankheit nicht behandelbar ist? Es also weder vorbeugende Maßnahmen noch Therapien gibt. Will man die Diagnose dann überhaupt wissen? Das müsse letztendlich jeder selbst entscheiden, betont Manuela Eicher. Sie ist Professorin für Pflegeforschung an der Universität Lausanne. Jeder Mensch habe das Recht auf Nichtwissen. Das ist im deutschen Gendiagnostikgesetz seit 2010 festgelegt.

Man muss sich also nicht testen lassen. Aber wer sich testen lassen will, muss sich vorher zu den möglichen medizinischen, psychischen und sozialen Folgen beraten lassen. „Im Falle einer unheilbaren Krankheit kann es Personen geben, die sich besser darauf einstellen können, wenn sie es sicher wissen oder sicher ausschließen können. Es kann auch sein, dass im Laufe der Zeit neue Therapien entwickeln werden oder es bereits Maßnahmen gibt, die das Herauszögern des Krankheitseintritts erlauben. Das sind Gründe, die dafür sprechen, sich im Falle einer drohenden unheilbaren Krankheit testen zu lassen.»

Vor welchen Fragestellungen stehen Menschen nach einem Test?

Die Folgen eines solchen Testes sind nicht zu unterschätzen – für einen Selbst, die eigene Psyche, aber auch für die gesamte Familie. Eine umfassende psychosoziale Begleitung wird von der Krankenkasse aber meist nicht gezahlt.

Die 32-jährige Mascha steht nach dem Testergebnis, das ihr ein erhöhtes Krebs-Risiko attestiert, beispielsweise vor den Fragen: Soll sie sich vorsorglich die Brüste entfernen lassen, um ihr Brustkrebsrisiko zu senken – mit 32 Jahren? Soll sie in ihren gesunden Körper eingreifen – allein aufgrund einer statistischen Wahrscheinlichkeit?

Seit dem positiven Resultat geht Mascha gewissenhaft zu allen Vorsorgeuntersuchungen. Aber ihre Brüste prophylaktisch entfernen lassen, das kann sie sich zunächst nicht vorstellen. Auch, wenn ihre Eltern ihr immer wieder dazu raten. «Du bist ja jetzt halt wie eine tickende Zeitbombe», sagt ihre Mutter. Wie lässt sich mit einem solchem Gefühl sein Leben überhaupt weiterführen? Was sagt Mascha ihren Kindern? Und was bedeutet das Wissen für die weitere Familienplanung?

Hohe Belastung in der Familie

Allein das Wissen darum, potenziell Risikoträger einer Genmutation zu sein, führe zu einer hohen Belastung, weiß Manuela Eicher. Und es führt oft auch zu Konflikten innerhalb der Familie. Denn die Feststellung eines genetischen Risikos betrifft nicht nur die Person, die getestet wurde, sondern automatisch all ihre biologischen Verwandten mit. Obwohl die einem Test vielleicht gar nicht zugestimmt haben. Zwar dürfe niemand ohne seine Zustimmung getestet werden. „Die Konsequenz aus dieser Testung ist dann aber nie nur die Konsequenz für eine Person. Und das ist wahrscheinlich eine der großen Herausforderungen, die wir heute haben in der personalisierten Medizin."

Das Recht auf Nichtwissen ist in der Praxis schwer umzusetzen. Deswegen rät Eicher dazu, vor einem solchen Test mit allen Familienmitgliedern zu sprechen – und im Idealfall zu einer gemeinsamen Entscheidung zu gelangen, ob man sich testen lässt.

Der Umgang mit den sensiblen Daten

Auch enthalten genetische Daten hochsensible Informationen zu eigenen Erkrankungen, Risiken oder Behinderungen. Die Molekularbiologin Isabelle Bartram warnt deshalb davor, dass Menschen aufgrund ihrer genetischen Daten diskriminiert werden könnten. Das Gendiagnostikgesetz verbietet Arbeitgeber und Versicherungen zwar, solche Daten entgegenzunehmen, selbst, wenn ihnen diese zugeschickt werden.

Trotzdem melden sich bei ihr immer wieder Betroffene, die aufgrund von genetischen Risiken von privaten Krankenversicherungen diskriminiert werden, sagt die Mitarbeiterin des Gen-ethischen Netzwerks Isabelle Bartram.

Private Krankenkassen lehnen demnach Menschen häufig aufgrund genetischer Risiken ab oder verlangen eine zusätzliche Risikoprämie. Zum Beispiel, wenn sie eine sogenannte Faktor-5-Leiden-Mutation aufweisen. Das ist eine Genveränderung, die die Blutgerinnung stört und damit zu einem erhöhten Risiko für Thrombose und damit für Schlaganfall mit sich bringen kann. In Deutschland ist es privaten Krankenversicherungen eigentlich nicht erlaubt, jemandem deshalb abzulehnen. In der Schweiz beispielsweise schon.

Vor dem Test sei sie darüber informiert worden, dass sie noch entscheiden müsse, ob sie eine Lebens- oder zusätzliche Krankenversicherung abschließen möchte, erzählt Mascha Bellmann, die in der Schweiz lebt. "Weil, wenn ich dann einen positiven Gentest habe, mich dann keine Zusatzversicherung mehr aufnehmen würde. Und ich auch keine Lebensversicherung mehr abschliessen könnte."

Mascha entscheidet sich übrigens schließlich doch, ihre Brüste entfernen zu lassen. "Ich bin jetzt erleichtert. Es ist schon richtig, wie es gelaufen ist", sagt sie heute.

Beitrag: Stefanie Müller-Frank; Online-Text: Leila Knüppel

*Der Name wurden anonymisiert.