Wechsel der Jahreszeit

Sie stehen für den Frühlingbeginn: Krokusse. Für viele Menschen ist es eine Erleichterung, den Winter hinter sich zu wissen. © picture alliance / dpa / Axel Heimken

Warum der Frühlingsanfang auf den 20. März fällt

Am 20. März ist Frühlingsanfang - so steht es im Kalender. Doch das ist nur der Beginn aus astronomischer Sicht: Es gibt auch einen meteorologischen und den phänologischen Frühlingsanfang. Ein Überblick.

Endlich wieder in der Sonne sitzen, die Vögel zwitschern und Blumen zeigen ihre Farbenpracht: Viele Menschen freuen sich, wenn es Frühling wird. Am 20. März ist es wieder so weit, zumindest steht das so in den meisten Kalendern.

Inhalt

Warum ist in Kalendern der Frühlingsanfang 2024 am 20. März?

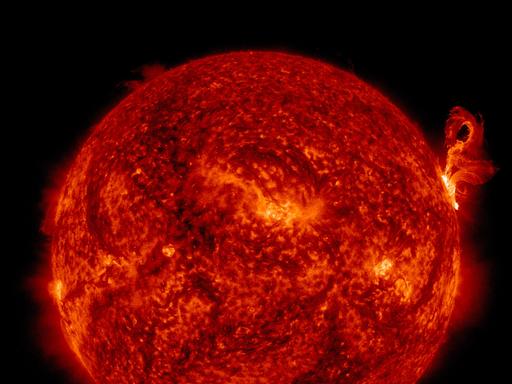

Die Kalender orientieren sich in der Regel am astronomischen Frühlingsbeginn. Der ist - zumindest auf der Nordhalbkugel der Erde - in diesem Jahr am 20. März 2024 um 4.06 Uhr. Dann steht die Sonne senkrecht über dem Äquator, Tag und Nacht sind gleich lang. Auf der Südhalbkugel ist es andersherum, dort ist Herbstanfang.

Der 21. März gilt als das klassische Datum für den Frühlingsanfang. Doch auf diesen Tag fiel der Termin zuletzt im Jahr 2011 - und zum letzten Mal in diesem Jahrhundert. Das liegt an Schaltregeln des gregorianischen Kalenders. Dadurch ist der Frühlingsanfang auf den 20. März gerutscht. Bis 2099 wird er sogar häufig am 19. März sein.

Astronomisch endet der Frühling nach drei Monaten. Der Sommer beginnt am längsten Tag des Jahres, am 21. Juni oder in Schaltjahren am 20. Juni. Bis dahin wendet sich die Nordhalbkugel der leicht geneigt stehenden Erde immer stärker der Sonne zu. Auf der Südhalbkugel beginnt der Winter.

Was ist der meteorologische Frühlingsanfang?

Neben dem astronomischen gibt es auch den meteorologischen Frühlingsbeginn. Diesen hat die Weltorganisation für Meteorologie, eine Unterorganisation der Vereinten Nationen, auf den 1. März gelegt.

Der Frühling auf der Nordhalbkugel umfasst nach dieser Definition immer die kompletten Monate März, April und Mai. Der Sinn dahinter: So sind Statistiken mit Klimadaten einfacher zu erstellen und zu vergleichen.

Was hat Ostern mit dem Frühlingsanfang zu tun?

Am christlichen Osterfest wird die Auferstehung Jesu Christi gefeiert. Das Datum des Festes ist schon ziemlich lang mit dem Frühlingsbeginn verbunden.

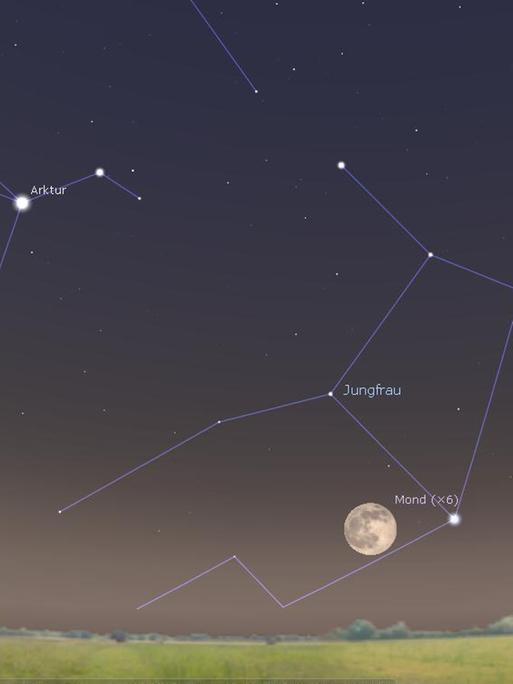

Die Regel für den Ostertermin wurde im Jahr 325 auf dem Konzil von Nicäa festgelegt. Demnach ist Ostern am Sonntag nach dem ersten Vollmond im Frühling. Wobei dessen Beginn unabhängig der astronomischen Tag- und Nachtgleiche immer der 21. März ist.

Dank dem Mathematiker Carl Friedrich Gauß (1777-1855) und seiner Osterregel lässt sich der Ostertermin für Jahrhunderte im Voraus berechnen. Was immer gilt: Der frühestmögliche Termin ist der 22. März und der spätestmögliche der 25. April.

Hat der Klimawandel einen Einfluss auf den Frühjahrsanfang?

Neben dem astronomischen und dem meteorologischen Frühlingsbeginn gibt es noch den phänologischen Frühlingsanfang. Er leitet sich vom Entwicklungsstand der Vegetation ab.

Der phänologische Frühling besteht laut Deutschem Wetterdienst (DWD) in Mitteleuropa aus den Phasen Vorfrühling, Erstfrühling und Vollfrühling. Die erste Phase beginnt beispielsweise mit der Blüte der Schneeglöckchen. Im Schnitt weite sich der phänologische Frühling pro Tag um etwa 40 Kilometer nordwärts aus.

Die Winterruhe der Pflanzen wird kürzer

Laut DWD-Daten hat der Klimawandel Auswirkungen auf den phänologischen Frühling. Die Winterruhe der Pflanzen sei durch die Klimaerwärmung inzwischen zwei Wochen kürzer als noch vor 50 oder 60 Jahren. Das führt auch dazu, dass Pflanzen, die Heuschnupfensymptome auslösen, früher blühen und die Allergiesaison verlängert wird.

Warum ist man im Frühling müde?

Schlappheit, Müdigkeit, Kopfschmerzen und Stimmungsschwankungen sind die häufigsten Symptome des Phänomens Frühjahrsmüdigkeit. Viele Menschen leiden darunter, vor allem in Ländern, in denen sich Temperatur und Lichtverhältnisse mit den Jahreszeiten deutlich verändern.

Gründe und Gegenmaßnahmen hierfür werden unter Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern kontrovers diskutiert. Schlafmediziner Peter Young nutzt die gängige Erklärung. Zu einer intensiveren Erschöpfung führt demnach eine gesteigerte Ausschüttung von Endorphinen und anderen Hormonen durch höhere Temperaturen und mehr Licht.

Die Schlafforscherin Christine Blume sieht dafür indes keine wissenschaftlichen Belege. Umstritten ist auch die Frage, ob Sonnenlicht eher wach oder abends früher müde macht. Was in jedem Fall helfen kann: Bewegung im Freien, gesunde Ernährung und weniger Stress.

Warum heißt der Frühling eigentlich Frühling?

Das Wort kommt aus dem Spätmittelhochdeutschen. „Vrüelinc“ bezeichnete den frühen, den ersten Jahresabschnitt. Das Wort ist im Wesentlichen seit dem 15. Jahrhundert gebräuchlich. Daneben wurde die Jahreszeit auch damals schon „Frühjahr“ genannt.

Der „Spätling“ als analoger Begriff für den Herbst konnte sich hingegen nicht durchsetzen. Bereits vom Klang her drücken die beiden Worte „Frühling“ und „Herbst“ Eigenschaften ihrer Jahreszeiten aus: Der Herbst klingt dunkel und einsilbig, hingegen enthält das Wort „Frühling“ gleich zwei helle Vokale.

abr