Mit dem bloßen Auge ist der Eishockey-Puck kaum zu erkennen. Auf 170 Kilometer pro Stunde beschleunigt ihn ein routinierter Profi mühelos. Wird ein Torhüter vom Puck getroffen, kann das zu schweren Verletzungen führen.

Ausgeschlagene Zähne, ein Nasenbruch, im Extremfall sind sogar Knochenbrüche möglich. Bis Ende der 1950er-Jahre war das für Torhüter ein großes Risiko. Denn sie trugen keine Maske, die ihr Gesicht schützt. Sicher, das Spiel war damals noch erheblich langsamer, die Schüsse längst nicht so hart wie heute. Dennoch kam es häufig zu Gesichtsverletzungen.

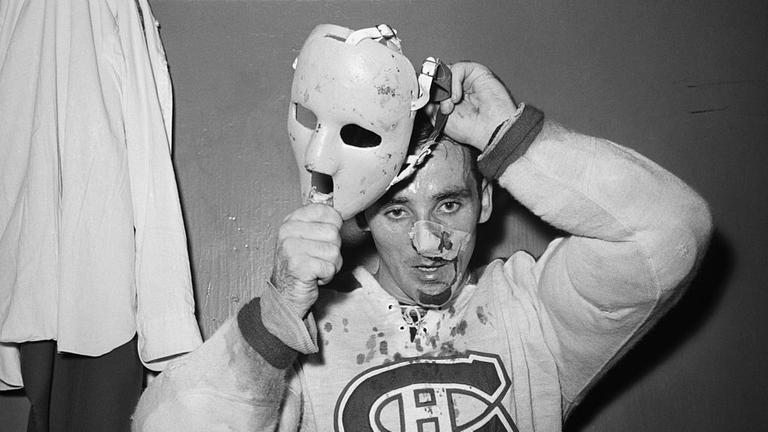

Es war der Goalie Jaques Plante von den Montreal Canadiens, der die Maske ins Eishockey brachte. Im Training trug er sie immer, bei den Spielen aber wegen der besseren Sicht nicht. Im Spiel der Montreal Canadiens gegen die New York Rangers im Madison Square Garden wurde er schon in der vierten Spielminute von einem Puck getroffen und musste das Feld verlassen. Eine Wunde zog sich vom Mundwinkel bis zur Nase.

Der Sportreporter Stan Fischler erinnert sich an die Szene:

Ich sah, wie Plante sich in einer Pfütze von Blut auf dem Eis zusammenkrümmte. Es war nicht zu übersehen, dass es ernst war. Man eskortierte ihn in die Kabine. Er zog eine Blutspur hinter sich her.

Sportreporter Stan Fischler

Plante kam mit vernähter Wunde zurück aufs Feld - und spielte mit einer skurril wirkenden Trainingsmaske weiter. Und noch in dieser Nacht zum 2. November 1959 traf er die Entscheidung, nie wieder ohne Maske aufzulaufen. Seinem Coach, der die Maske nicht mochte, sagte er am anderen Tag beim Training: „Ich werde nicht spielen, wenn ich die Maske nicht trage.“

Ein Kanadier inspirierte Ex-DDR-Torhüter Hirche

Bloßer Selbstschutz. In Wahrheit aber revolutionierte der NHL-Profi das Eishockey. Dank der Maske konnten Torhüter nun tiefer in die Knie gehen - und zur Not Schüsse mit der Maske abwehren. Auch deshalb gilt Jacques Plante heute als einer der größten Torhüter der Eishockey-Geschichte.

Es war aber ein anderer Kanadier, durch den die Maske in Europa bekannt wurde: Seth Martin. Er inspirierte einen früheren Torhüter der DDR-Auswahl: Klaus Hirche aus Weißwasser.

Hirche erinnert sich noch genau an den Tag, an dem er zum ersten Mal die Maske sah:

Wir kamen 1961 zur Weltmeisterschaft in die Schweiz, und da hatte der kanadische Nationaltorhüter Seth Martin erstmalig so eine Maske auf. Das heißt, eine kanadische Mannschaft ist in Europa mit einem Torwart aufgetreten, der eine Maske getragen hat. Na, und dann war er auch noch gut und wurde als bester Torwart ausgezeichnet - und Kanada selbst Weltmeister. Und damit war die Maske für Europa salonfähig.

Klaus Hirche, früherer DDR-Eishockeytorhüter

Hirche war sofort überzeugt. Er wollte eine Maske. Bei der Produktion kam es zu einer Kooperation mit den Torhütern aus der damaligen Tschechoslowakei, neben den Russen die führende Eishockeynation des Ostblocks.

„Sie müssen ihren eigenen Torwart auch damit ausrüsten und haben dann dort der Sportindustrie das Signal gegeben, sich Masken zu bauen", sagt Hirche. "Und im sozialistischen Lager war allgemein üblich, dass man sich da ausgetauscht hat. Als wir hörten, dass dort Masken gebaut werden, wollten wir auch welche haben. Da hat unsere Sportführung Verbindung aufgenommen. Und dann haben wir den Auftrag gekriegt, hier in Weißwasser, also in dem Heimatort jeweils, zum Zahnarzt zu gehen und einen Gipsabdruck von Gesicht machen zu lassen.“

Eine Maske direkt auf der Gesichtshaut

Dieser Abdruck war dann die Vorlage für die Maske aus Kunstharz.

Avantgarde aus dem Ostblock - aber wie sah es im Westen aus? Thomas Zellhuber ist der Geschäftsführer des EV Füssen. Er war früher einmal Torhüter des 16-maligen Deutschen Meisters – und ist dank seiner Füssener Vergangenheit als Goalie auch mit der Geschichte der Eishockeymaske gut vertraut. Denn dazu hat ein Torhüter des EV Füssen beigetragen.

Thomas Zellhuber während seiner aktiven Zeit als Eishockeytorhüter 2005. Heute ist er Geschäftsführer des EV Füssen.

© imago / Contrast

An der Wand im Klubmuseum hängt ein besonderes Stück: die Maske von Günther Knauss, der in den 60er- und frühen 70er- Jahren mit dem EV Füssen Meisterschaft um Meisterschaft gewann.

Thomas Zellhuber erklärt die Besonderheiten des Artefakts: Die Maske ist nicht gepolstert, wird also direkt auf der Gesichtshaut getragen. Wer sie mit den heutigen Masken vergleicht, der kann sich nur wundern, was damals von den Spielern im Tor riskiert wurde, sagt Thomas Zellhuber:

Ja, ziemlich verrückt, was die damals gemacht haben. Man muss es halt so sehen, zur damaligen Zeit war das natürlich die erste Maske, die erfunden wurde. Und für die war das wahrscheinlich schon ein Quantensprung. Wenn ich es heute anschaue, würde ich sagen: No way! Keine Chance!

Thomas Zellhuber, Geschäftsführer des EV Füssen

Warum nicht?

„Weil die Härte der Schüsse jetzt einfach dermaßen stark ist, dass das direkt durchschlagen würde und man nur Cuts hätte. Man wäre wahrscheinlich mehr beim Arzt als auf dem Eis.“

Heute hängt die Maske von Günther Knauss im Klubmuseum.© Deutschlandradio / Stefan Osterhaus

Erstmals lief Günther Knauss in den frühen 60er-Jahren mit der Maske auf, wann genau, weiß niemand mehr. Er kam wohl ziemlich zeitgleich wie sein DDR-Kollege Klaus Hirche auf die Idee, eine Maske zu tragen.

Es gibt noch eine weitere Gemeinsamkeit: Wie Hirche wandte sich Knauss an einen handwerklich veranlagten Arzt, um das gute Stück in Maßarbeit anfertigen zu lassen. „Ich habe gesagt, ich möchte eine angepasste Maske haben. Dann hat man mich darauf hingewiesen, dass in Murnau ein Orthopäde ist, der solche Sachen machen würde, das sogar mit Freude machen würde. Und dann hat man mir einen Gesichtsabdruck gemacht, und der hat eine Maske gegossen, mit der ich gespielt habe. Ich könnte das Material gar nicht exakt beschreiben. Es war ein bisschen flexibel, aber hat sich ganz exakt dem Körper angepasst, sodass die Augen beim Schauen auf den Puck keinen Winkel verloren hatten. Ich war immer in der Nähe vom Puck, mit meinem Blickwinkel.“

Hirche galt als "Mann mit der schwarzen Maske"

Präzisionsarbeit hüben wie drüben: Für die Torhüter in Ost und West war es eine enorme Erleichterung, sich endlich schützen zu können. Zu unberechenbar sei das Spiel, sagt Günther Knauss: „Es war halt schon schwierig für einen Torwart, immer die Scheibe im Blick zu haben. Plötzlich kommt die Scheibe auf dich zugeflogen und fliegt dir ins Gesicht, und dann war für dich das Spiel beendet. Mit der Maske hat es einen Knall gegeben, du konntest aber weiterspielen. Es war also kaum eine Verletzung damit verbunden. Es ist vielleicht ein bisschen aufgeschwollen, aber das war halt die Entwicklung.“

Hart im Nehmen musste ein Eishockey-Torhüter dennoch sein – davon kann auch Klaus Hirche berichten:

Der Schuss, den man an den Kopf bekam, wurde auf eine größere Fläche verteilt. Es gab nicht mehr so Schnittwunden. Platzwunden oder Nasenbeinbrüche konnte man trotzdem nicht verhindern. Ich hatte vorher Nasenbeinbrüche – und hatte auch mit der Maske dann noch zwei Nasenbeinbrüche. Wenn man da einen Schuss an die Nasenspitze gekriegt hat, hier oben an der Nasenwurzel - da ist eben kein Halten mehr, das wurde dann eben zur Seite gedrückt.

Klaus Hirche, früherer DDR-Eishockeytorwart

Klaus Hirches Maske war schwarz – und ihr hat er auch den Namen zu verdanken, der jedem Eishockeyfan in der DDR geläufig war: „die schwarze Maske“. Bedrohlich sieht ein Torhüter damit ganz sicher aus.

Aber das sei gar nicht seine Absicht gewesen, sagt Hirche. „Manche haben geschrieben: damit der Gegner Angst hat. So viele Gedanken habe ich mir dabei nicht gemacht, ganz ehrlich. Ich hatte schwarzen Nitrolack zur Hand. Ich wollte einfach eine Farbe. Diese Masken waren aus einem Material, die hatten eine Farbe – ich habe immer den Begriff gebraucht: Schlüpferfarben. Ich sage mal, so nach 1945, wenn man auf die Wäscheleine geguckt hat, da hingen dann manchmal so rosafarbenene, von den älteren Frauen, Schlüpferfaben eben. So wollte ich nie aussehen.“

Eher unbeabsichtigt wurde Hirche also zur „schwarzen Maske“ des Eishockeys.

Eishockeyfans in der DDR bezeichneten Klaus Hirche als "Mann mit der schwarzen Maske".© Deutschlandradio / Stefan Osterhaus

Andere Keeper wie der große Gerry Cheevers aus der nordamerikanischen Profiliga NHL von den Boston Bruins erkannten das gestalterische Potenzial, das die Maske bot: Jedes Mal, nachdem er von einem Puck getroffen wurde, malte er eine Naht auf den Kunststoff. Und mit der Zeit ergab sich das Bild einer von vernähten Narben überzogenen Maske. Fürwahr ein schauriger Anblick.

Kann es da verwundern, dass die Maske alsbald Einzug in die Populärkultur hielt? Der Serienkiller Jason aus dem Horrorschocker „Freitag der 13.“ tarnte seine finsteren Gesichtszüge mit einer weißen Eishockeymaske, der Sänger John Cale wütet auf dem Album „Guts“ mit Kettensäge und Hockeymaske.

Allmählich merkte auch Klaus Hirche, dass die Gestaltung nicht egal war:

Die Geschichte hätte keine Wirkung gehabt, wenn ich beim Eröffnungsspiel der WM 1963 in Schweden gegen Schweden mit einer schwarzen Maske aufgetaucht wäre und ein schlechtes Spiel gemacht hätte. Die Leute haben das damals noch nie gesehen, und die Journalisten auch nicht.

So war natürlich auch das Risiko, wenn ich schlecht gehalten hätte, dann hätten vielleicht alle geschrieben: ‚Wer fürchtet sich vorm schwarzen Mann – niemand!‘ Und so weiter. Ja, man hätte mich auch auslachen können damit. Aber da es eben ein Spiel war, das bis in die letzten Minuten hinein nicht entschieden war und die Schweden am Ende froh waren, dass sie das Eröffnungsspiel gewonnen haben, war das von da an eben mein Spitzname.

Klaus Hirche, früherer DDR-Eishockeytorhüter

Mit den Modellen von damals haben die Masken der Gegenwart nichts mehr gemeinsam. Mittlerweile garantieren sie einen soliden Rundumschutz, sind fast gebaut wie ein Helm, aber an der Rückseite nicht geschlossen. Innerhalb der letzten beiden Jahrzehnte hat sich noch einmal allerhand getan. Denn die Maske musste stets Schritt halten mit dem Tempo, der Entwicklung des Spiels, sagt Thomas Zellhuber: „Das eine ist ein aktuelles Modell, das wird derzeit auch so gespielt, und das andere ist aus dem Jahr 2000. Also gute 20 Jahre alt.“

Die aktuelle Maske sei deutlich schwerer: "Die war vor 20 Jahren schon leichter. Da hat man ein bisschen noch gespart, aber man hat die Schüsse auch stärker gemerkt. Und eines ist hier auffällig bei dieser alten Maske: Die hat bei den Augen noch ein zusätzliches Gitter eingefasst. Da gab es mal eine Regularie, dass das Stockende nicht durch das Katzenauge gehen darf. Und deswegen durfte nur dieses Modell gespielt werden."

Mittlerweile ist die Öffnung wieder grösser. Denn die Torhüter, sagt Zellhuber, beklagten eine etwas eingeschränkte Sicht durch die zusätzlichen Gitterstäbe. Es wurden also Konzessionen gemacht. Und es zeigt, dass sich die Konstruktion der Maske stets an den Bedürfnissen der Torhüter und an der Entwicklung des Spiels orientierte – in diesem Fall sogar ein wenig zulasten der eigenen Sicherheit.

Masken im Hockey nur in bestimmten Situationen

Ortswechsel. Eine Sporthalle in Berlin-Zehlendorf. Auch hier treffen wir Spieler mit Schlägern, aber ohne Schutzausrüstung. Wir sind beim Berliner HC, einem der erfolgreichsten deutschen Hockeyclubs. Hockey ist eine der olympischen Disziplinen, in denen deutsche Nationalteams zahlreiche große Erfolge feiern konnten. Darunter mehrere Olympia-Goldmedaillen bei Frauen und Männern.

Der Berliner HC ist ein Spitzenklub, der viele Nationalspieler in seinen Reihen hat.

Beim Aufwärmen trägt keiner der Spieler eine Maske. Schwer gerüstet ist nur der Torwart, der nicht nur aus der Ferne Erinnerungen an seine Kollegen vom Eishockey weckt. Sein Gesicht wird durch ein Gitter vor den Bällen aus Kunststoff geschützt.

Doch im Hockey gibt es noch eine andere Maske – eine, die gar nichts mit der des Torhüters zu tun hat. Sie ähnelt eher den frühen Varianten, die von Eishockey-Torhütern benutzt wurden.

Es sind Feldspieler, die ihr Gesicht damit schützen - allerdings nur in einer ganz bestimmten Situation: der kurzen Ecke, auch Strafecke genannt. Sie wird vom Schiedsrichter bei unabsichtlichen Regelverstößen im Schusskreis oder bei rüden Verstößen außerhalb des Schusskreises verhängt.

Sie ähnelt einem Freistoß im Fußball – aber die Situation birgt viel mehr Torgefahr, da ein versierter Spieler sehr präzis schlenzen kann. Auch bildet sich eine Art Mauer:

Der Sportler, der erst einmal keine Ahnung vom Hockey hat und so eine kurze Ecke sieht, der kann so eine kurze Ecke wohl gar nicht nachvollziehen. Denn da stehen vier Leute, plus Torwart fünf Leute, hinter einer Torlinie – und die andere Mannschaft kann volle Lotte auf dieses Tor draufschießen.

Und diese fünf Leute müssen versuchen, dieses Tor zu verhindern. Also, per se ist die Situation für jemanden, der nicht aus dem Hockey kommt, erst mal eine sehr komische Situation - oder viel mehr eine sehr ungewohnte Situation.

Adi Pasarakonda, Hockeytrainer

Das sagt Adi Pasarakonda, langjähriger Co-Trainer der deutschen Männer-Nationalmannschaft und Berater des Berliner HC. Vor allem ein Spieler muss sich schützen – derjenige, der den Teil des Tores verteidigen soll, den der Torhüter nicht abschirmen kann.

Die Schutzsituation im Hockey ist also ganz klar begrenzt. Das Gesicht schützen die Spieler, denen diese heikle Aufgabe zukommt, mit einer einfachen Maske, sagt Adi Pasarakonda:

„Und dann gibt es natürlich auch einen Spieler, der auf der Linie steht, und der trägt dann meistens eine durchsichtige Maske, Ecken-Maske heißt die bei uns. Diese Ecken-Maske darf auch nur während dieser Ecken-Abwehrsituation getragen werden, und wenn diese Situation beendet ist, müssen die Spieler die Sachen auch wieder ausziehen und hinter die Aus-Linie schmeißen. Zum Beispiel darf ich auch nicht aus dem Viertel rausgehen und weiter mit einer Maske spielen.“

Der Grund ist die Verletzungsgefahr. Das Sichtfeld der Spieler ist eingeschränkt, vor allem, wenn die Spieler auf den Boden schauen. In der Wahl des Maskenmodells sind die Spieler frei.

Freie Wahl des Maskenmodells

Nationalspieler Martin Zwicker vom Berliner HC etwa verwendet gern eine Ausführung mit Gitter. Dadurch fühle er sich weniger eingeschränkt:

Es ist ja ein Gitter, und da hat man eigentlich eine gute Sicht. Aber es ist natürlich für jeden individuell, denn man muss sich entscheiden, was man für eine Maske trägt. Da gibt es ja auch unterschiedliche. Ich zum Beispiel setze eine mit einem Gitter vorne auf. Die gibt es natürlich auch noch in anderen Varianten, sozusagen mit Plastik.

Aber es muss halt jeder selber wissen. Man spielt ja eigentlich nicht mit den Masken, sondern es ist halt nur ein Bruchteil eigentlich von einer gewissen Zeit. Und dann wirft man die Maske ja weg.

Martin Zwicker, Hockeynationalspieler

Zwicker ist überzeugt: Die Maske ist unbedingt nötig, keiner sollte auf sie verzichten: „Auch weil sich natürlich auch die Technik der Schläger verändert hat. Genauso hat sich die Technik, um aufs Tor zu schießen, verändert. Und das sind ausschlaggebende Gründe, worum halt man härter oder schneller aufs Tor schießt.“

Schneller und härter: Die Athleten vom Hockey stehen den Eishockeyspielern darin kaum nach, sagt der Trainer Adi Pasarakonda: „Ein direkter Treffer von einem Eckenschützen, der mit, keine Ahnung, über 160 Kilometer pro Stunde so ein Ding aufs Tor schlenzt, klingt ja erst mal nicht so angenehm, wenn man sowas ins Gesicht kriegt. Ich glaube, diese Abpolsterung hilft auf jeden Fall schon.“

Als Risikosport gelte Hockey nicht, sagt der Trainer. Verletzungen durch Schüsse hat er kaum erlebt. Und doch gibt es Ausnahmen, wie jene, die unter Nationalspielern die Runde machte.

Es kommt tatsächlich nicht so oft zu Gesichtsverletzungen. Es gab eine sehr schlimme, vor zwei Jahren von einem englischen Hockey-Spieler, der spielt jetzt wieder. Er hat auch Olympia gespielt, ihm geht es gut. Das sah aber sehr lange danach aus, als ob der sein Augenlicht verlieren würde, weil der direkt einen Ball – das war aber ein Torschuss aus dem freien Spiel heraus, von einem eigenen Spieler – unters Jochbein bekommen hat. Und da war ziemlich viel zerstört. Aber der hat ganz normal Olympia gespielt.“

Adi Pasarakonda, Hockeytrainer

Chris Ward heißt der Mann, der in einem Länderspiel der Engländer gegen Malaysia so schwer verletzt wurde. Zehn Tage nach dem Unfall wurde er operiert, vier Eisenplatten wurden mit 31 Schrauben fixiert. Die Sehfähigkeit auf dem linken Auge ist beeinträchtigt geblieben.

Bei Olympia lief Ward mit einer schwarzen Gesichtsmaske auf, wie man sie manchmal von Fußballern nach Kopfverletzungen sieht. Die englische Boulevardpresse schrieb daraufhin, dass sein Auftritt dem von Zorro ähnele.

Lange Tradition von Masken im Fechtsport

Hockey und Eishockey ohne Maske - das war tatsächlich einmal der Regelfall. Es gibt aber eine Sportart, in der die Maske schon lange unverzichtbar ist: das olympische Fechten.

Ein feinmaschiges Metallgitter aus Edelstahl schützt das Gesicht der Sportler. Auf den ersten Blick könnte man denken, dass es die Sicht sehr einschränkt. Doch dem ist nicht so, sagt Aris Enkelmann, Landestrainer der Berliner Fechter: „Es ist nur am Anfang für einen Laien, sage ich mal, ungewohnt, wenn man so eine Fechtmaske aufhat. Aber wenn man sie eine Weile trägt, gewöhnt man sich sehr schnell daran, auch die Augen, dass man alles sieht, man ist doch nicht groß eingeschränkt.“

Fechten ohne Maske? „Unvorstellbar“, sagt Enkelmann. Das gibt es wohl nur in schlagenden Studentenverbindungen. Im Fechtsport aber hat die Maske eine lange Tradition. Dem französischen Fechtmeister Texier de la Boëssière wird die Erfindung der ersten aus Draht gefertigten Maske zugeschrieben - das war Mitte des 18. Jahrhunderts. Eine etwa zur gleichen Zeit veröffentlichte Enzyklopädie hält fest, dass diese Masken aber vor allem von Anfängern getragen wurden: Gute Fechter, so hieß es damals, hätten dies nicht nötig.

Masken im Fechtsport sind unverzichtbar (hier

Steffen Gebhardt bei Olympia in Peking 2008).© dpa / picture alliance / Marcus Brandt

Natürlich erkannten die Athleten rasch, dass ihnen die Maske Schutz bietet. Und so war es bald der Regelfall, sie zu benutzen. So verwegen, auf sie verzichten zu wollen, war kein Fechter, der halbwegs bei Verstand war.

Tödlicher Unfall im Florettflechten 1982

Unfälle gab es dennoch. Ein besonders tragischer Vorfall ereignete sich 1982 im Florettfechten. Es geschah in Rom bei der Weltmeisterschaft - auf allerhöchstem Niveau also. Der Südwestrundfunk meldete am 28. Juli 1982 in einer Magazinsendung:

„Der sowjetische Fechter Vladimir Smirnoff, er ist tot. Im Weltmeisterschaftskampf am 19. Juli mit den deutschen Fechter Matthias Behr war die Klinge von Behr durch die Fechtmaske hindurch in die Stirn Smirnoffs gedrungen. Smirnoff war nun seit Tagen praktisch klinisch tot. Heute hat sein Herz aufgehört zu schlagen.“

Vladimir Smirnoff war einer der besten Fechter seiner Zeit. 1980 holte er in Moskau Olympiagold mit dem Florett. Unmittelbar nach seinem Tod kam eine Diskussion um die Sicherheit im Fechtsport in Gang. Daran beteiligte sich seinerzeit auch der heutige Präsident des Internationalen Olympischen Komitees, Thomas Bach, der selber ein Spitzenfechter war:

Der internationale Fechtverband hat mit dem Nationalen Olympischen Komitee für Italien reagiert und einen Preis ausgesetzt zur Verbesserung der Sicherheit im Fechtsport. Nach meinen Begriffen muss diese Sicherheitsverbesserung bei einer Änderung der Klinge beginnen, hier muss man sich Gedanken machen, ob eine Kunststoffklinge nicht besser wäre, die denselben Anforderungen Rechnung trägt - oder aber eine vorgefertigte Bruchstelle an der Stahlklinge, damit auch diese geringe Wahrscheinlichkeit eines Unfalls in Zukunft ausgeschlossen ist.

Thomas Bach, IOC-Präsident

Bis heute sind die Klingen aus Metall gefertigt. Aber ihre Oberfläche ist mittlerweile so präpariert, wie es Bach forderte: Bei einem Bruch bricht sie glatt – und nicht scharfkantig.

Große Verbesserungen gab es bei der Maske. Aris Enkelmann, der Berliner Trainer, zählte damals zu den Nachwuchsfechtern der DDR. Er kann sich noch gut an die Diskussionen erinnern, die durch den tödlichen Unfall ausgelöst wurden:

„Das war genau diese Zeit, wo die Masken nur geflochten waren, und wenn die Klinge abbricht, dann ist das nicht mehr elastisch, sondern sehr fest, und wenn sich dann der Maschendraht auseinanderbiegt, dann kann so etwas passieren, und so ist es dann auch passiert.“

Die Konsequenzen, die seinerzeit für die Ausrüstung gefordert wurden, kamen prompt.

Mittlerweile sind die aus Edelstahl gefertigten Maskengitter verzinkt - so ist es nicht mehr möglich, dass sich die Maschen auseinanderbiegen, was Smirnoff zum Verhängnis wurde. Das Maskengitter muss einer Krafteinwirkung von 3000 Newton standhalten - das entspricht 29.430 Kilogramm.

Getestet wird auch der Maskenlatz, der die Halspartie schützt, denn häufig wird er getroffen. Aris Enkelmann kennt gerade diese Situation nur zu gut:

Ich selber hatte ja auch schon mal einen Unfall gehabt, da ging das noch durch den Latz durch. Denn früher war es noch nicht aus Kevlarzeug. Wir zu DDR-Zeiten hatten einen derberen Stoff. Die Oberschicht war kein Leder, das war ein Kunststoff.

Aris Enkelmann, Fechter

Ein Material, das längst nicht so gut schützte, musste Enkelmann feststellen: „Ich habe das gar nicht mitgekriegt, das ging so schnell, war auch nur ein Zentimeter drin, aber es ging rein und wieder raus. Ich habe es dann erst mitgekriegt, als es blutete. Das ist halt mal vorgekommen. Aber es hätte auch böse ausgehen können.“

Es ist gutgegangen. Und die Fechter, die Enkelmann in Berlin trainiert, profitieren von der Entwicklung der Sicherheitsstandards.

Bessere Sicherheitsstandards für Fechter

Mittlerweile sind Kunststoffe auf einem hohem Niveau. Es ist sogar vorstellbar, dass sie einmal Edelstahlgitter verdrängen könnte - diesen 270 Jahre alten Entwurf. Den Anforderungen aber wird die Gittermaske nach wie vor gerecht, sagt Aris Enkelmann: „Aufgrund dieses Unfalls wurden dann ja auch die Standards für Masken letztendlich erweitert und sicherer gemacht, sodass wir aus heutiger Sicht sagen können: Wir sind eigentlich von den Sicherheitsvorschriften her auf einem guten Weg.“

Der Sport und der Gesichtsschutz, die Maske: Beim Hockey ist sie eine bloße Notwendigkeit für ein paar Sekunden. Das Fechten ist ohne die Maske gar nicht vorstellbar.

Im Eishockey aber hatte die Maske einen gewaltigen Einfluss - sie verstärkte nicht nur den Schutz der Sportler erheblich, sondern hat auch das Spiel von Grund auf verändert. So oder so aber gilt: Sie ist unverzichtbar.