"Chronist bundesrepublikanischer Gefühlswelten"

Die "Welt", die "Zeit" und die "Neue Zürcher Zeitung" befassen sich mit Rolle und Bedeutung des verstorbenen Schriftstellers Wilhelm Genazino. Die NZZ konstatiert dabei er habe "das Elend des Scheiterns in das Glück des Schreibens verwandelt."

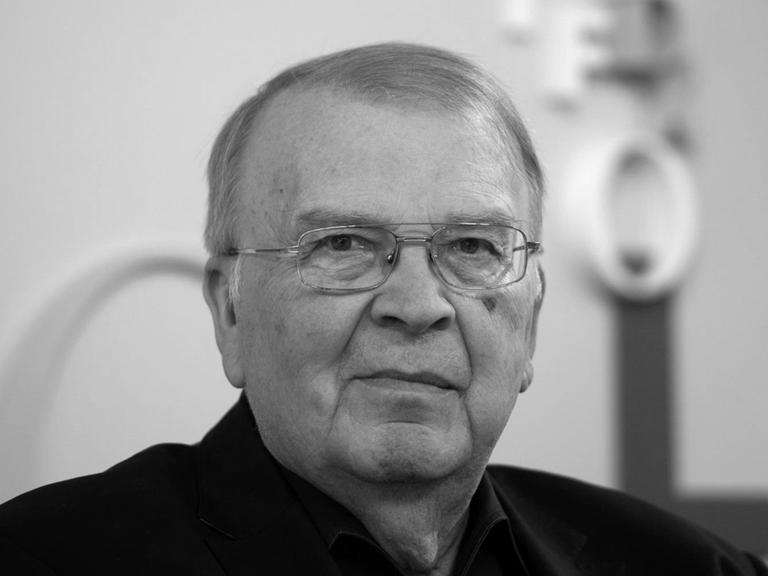

"Org, Worg, Zorg, Schnorg", titelte die Tageszeitung DIE WELT eine Lautfolge, die selbst geübten Feuilleton-Lesern Rätsel aufgegeben haben dürfte. Es sei denn, sie wären Kenner des Werks von Wilhelm Genazino gewesen, der nun im Alter von 75 Jahren gestorben ist.

In dem Roman "Mittelmäßiges Heimweh" nämlich fühlt sich der Protagonist Dieter Rotmund anlässlich eines Bordell-Besuchs verunsichert, weil seine Gespielin beim Fellationieren jene Geräusche produziert, die Genazino mit besagtem "Org, Worg, Zorg, Schnorg" verschriftet hat.

"Gespensterhaftes Kabinett der Taugenichtse "

"Die Lächerlichkeit des Sexualakts nahm in seinen Büchern stets eine zentrale Rolle ein.", betont der WELT-Autor Philipp Haibach. Genazino war nämlich von der Prüderie ebenso weit entfernt wie von der reinen Lust, zu schockieren, von falscher Scham ebenso weit wie von Schamlosigkeit. So gelang es ihm auch, seine Controller, Wäschereiangestellten oder promovierten Philosophen, die erst hinter dem Tresen und dann als Aushilfsredakteure von Lokalblättchen verenden, so glaubhaft und lebensnah zu zeichnen."

Die WELT lobte Wilhelm Genazino als "Dichter der Mittelmäßigkeit", für die Wochenzeitung DIE ZEIT war er "ein meisterhafter Chronist bundesrepublikanischer Gefühlswelten" und in der NEUEN ZÜRCHER ZEITUNG hieß es: "Er hat das Elend des Scheiterns in das Glück des Schreibens verwandelt."

"Man kann den spröden Zauber von Genazinos Büchern nur durch die liebevolle Hingabe an dieses gespensterhafte Kabinett der Taugenichtse erklären.", betonte der NZZ-Autor Roman Bucheli. "Die Magie seiner Sprache verwandelt diese verstockten, in ihrem kleinen Unglück vertrockneten und still leidenden Figuren zu Heroen des Widerstands in einer Gegenwart der funktionalen Coolness und herablassenden Abgeklärtheit."

Das journalistische Idol war ein Betrüger

Ein ganz anderes Leben leben als die Figuren Genazinos, das wollte Claas Relotius.

Doch der preisgekrönte SPIEGEL-Redakteur ist aufgeflogen. Es kam heraus, dass er seine Reportagen mit Hinzudichtungen, blanken Fiktionen und Unwahrheiten reichlich ausgeschmückt hat. Darüber völlig baff zeigte sich die TAGESZEITUNG in Person von Anne Fromm und Jörn Kruse:

"Ausgerechnet 'Der Spiegel', der so stolz ist auf seine Recherchen und seine Dokumentationsabteilung, die eben diese Recherchen überprüfen soll. Das Magazin, in dessen Haus man bis heute von Rudolf Augsteins Motto 'Sagen, was ist'" empfangen wird. Und ausgerechnet Relotius, der 33-Jährige, den 'Der Spiegel' in seiner eigenen Geschichte 'ein journalistisches Idol seiner Generation' nennt."

Selbstlob trotz journalistischen Totalschadens

"Wir befinden uns in einer großen Krise", gestand in der WELT Ulrich Fichtner, der designierte SPIEGEL-Chefredakteur, um im selben Atemzug die transparente Aufarbeitung des Falles hervorzuheben.

"Ich denke, dass wir mit den Veröffentlichungen bewiesen haben, dass wir sehr kritisch mit uns selbst sein können. Mir fällt kein Beispiel ein in der deutschen Presse, bei dem jemals so offen mit einem ganz klaren Fehler und einem schlimmen Unfall umgegangen wäre." So Ulrich Fichtner, den der journalistische Totalschaden vom superlativischen Selbstlob nicht abhielt.

Deepfake - die fast perfekte Fälschung

"Auch was falsch ist, ist irgendwie wahr - nur anders", titelte derweil die NZZ. Aber nicht, um Partei für Claas Relotius zu ergreifen, sondern um Deepfake vorzustellen: "Eine Technologie, die real wirkende Videos und Filmsequenzen erstellt.", wie Sarah Pines erläuterte.

"Wer sie entwickelt hat, ist nicht bekannt, aber sie funktioniert so: In Filmsequenzen werden Gesichter digital über die echten Gesichter kopiert, und so kann jede beliebige Person bei so ziemlich allem gezeigt werden, was Menschen so tun - ohne dass das Ganze je stattgefunden hätte. Die Deepfake-Technologie entzieht sich dem menschlichen Dekodierungsvermögen, kein noch so geschulter Blick vermag die Falschheit zu enttarnen."

Der NZZ-Autorin Sarah Pines schwante Böses: "Die Verzerrung des demokratischen Diskurses, Wahlmanipulationen, Institutionen, die ihre Glaubwürdigkeit verlieren, öffentliche Sicherheit, Diplomatie, Journalismus, anscheinend ist das alles in Gefahr. Wie orientieren wir uns künftig in einer Medienwelt, in der auch das bewegte Bild Zweifel an der Realität aufkommen lässt, die es darzustellen vorgibt?"

Niedeckens Favorit heißt Keith Richards

Bevor Sie jetzt, was verständlich wäre, ins Grübeln geraten, lenken wir Sie mit einer Überschrift aus dem Berliner TAGESSPIEGEL ab: "Happy Birthday, Mister Rock’n‘ Roll." BAP-Boss Wolfgang Niedecken gratulierte Keith Richards, dem Gitarristen der Rolling Stones, zum 75. Geburtstag:

"Bei mir war es dieser Dreisprung: Die Beatles haben mich für die Musik gewonnen, die Stones haben mir gezeigt, wie man mit vermeintlichen Autoritäten umgehen kann und Bob Dylan hat mich für Lyrik interessiert. Dabei war Keith Richards immer richtungweisend, mein absoluter Favorit. Auch wenn er unrühmlicherweise ein ganzes Jahrzehnt vor lauter Drogen nicht mitbekommen hat. Dass er das überhaupt überlebt hat!", wunderte sich Wolfgang Niedecken im Berliner TAGESSPIEGEL über sein Idol Keith Richards.

Bitte schön, natürlich kamen die Feuilletons auch in der vergangenen Woche nicht an der Gender-Problematik vorbei. Hoffen Sie jetzt aber ja nicht auf substanziell Neues! Die WELT titelte etwa "Genus ist nicht Sexus" - was sich rein sprachlogisch nicht bestreiten lässt - und der Theologe Richard Schröder wetterte: "Die Idee, durch Änderung des Sprachgebrauchs reale Machtverhältnisse ändern zu können, ist eine Schnapsidee. Man kann sich das alles sparen."

"Weihnachten ist kein besinnliches Fest"

Jede Wette, auch 2019 wird man sich zum Thema Gender rein gar nichts ersparen. Aber jetzt erst mal: Weihnachten!

"Schnell, ein Kirschwasser!" überschrieb die ZEIT Jens Jessens "Lehrstück über Familienphysik und Eskalation" an den Festtagen. "Ja. Weihnachten ist kein besinnliches Fest - jedenfalls nicht, wenn es gesellig im Schoße der Familie begangen wird. Es ist das ganz große Unterhaltungsprogramm, und zu diesem gehören die komödiantischen Einlagen ebenso wie der Psychothriller."

Na gut, darauf wären Sie auch ohne Jens Jessen gekommen. Persönlich ist uns im Dezember der 21. am wichtigsten. Denn seither werden die Tage wieder länger. Wirklich wahr: Es geht ab sofort - wir sagen es mit einer Überschrift des TAGESSPIEGEL und wünschen ein frohes Fest - "Der Sonne entgegen".