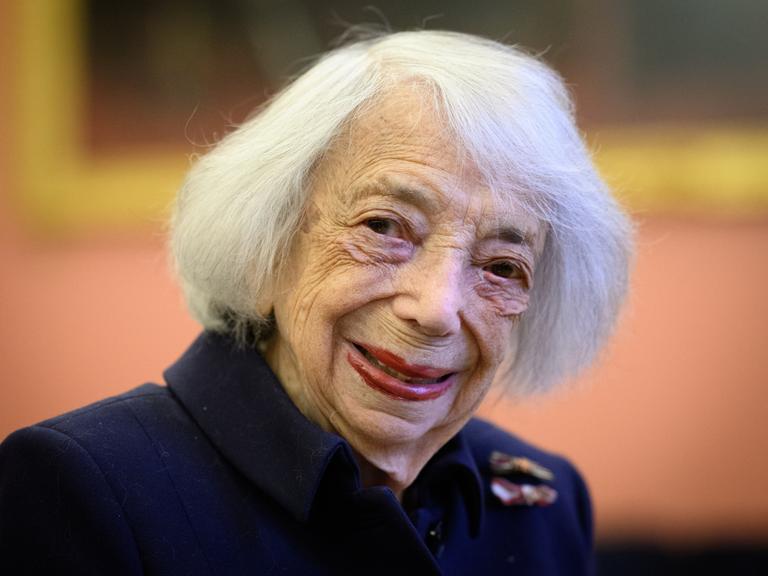

Holocaust-Zeitzeugin

Zahllose Interviews und Vorträge hat Anita Lasker-Wallfisch gehalten - ihren 100. Geburtstag will sie nun in Ruhe feiern. © imago / Emmanuele Contini

Anita Lasker-Wallfisch - Eine Stimme für die Verstummten

Die Cellistin und KZ-Überlebende Anita Lasker-Wallfisch wird am 17.7.2025 100 Jahre alt. Sie ist eine der letzten lebenden Zeitzeuginnen des Holocausts. Bis ins hohe Alter hat sie sich für Aufklärung und Erinnerung eingesetzt.

"Hier spricht Anita Lasker, eine deutsche Jüdin. Ich befinde mich mit meiner Schwester seit drei Jahren in Haft."

So beginnt einer der ersten Augenzeugenberichte aus deutschen Konzentrationslagern – ausgestrahlt am 16.4.1945 im deutschen Programm der BBC. Da ist Anita Lasker 19 Jahre alt. Tags zuvor wurde sie mit ihrer Schwester Renate und, laut der Zeitung Jüdische Allgemeine, weiteren 53.000 Menschen von britischen Truppen aus dem KZ Bergen-Belsen befreit.

Ihre Eltern waren 1942 in das polnische Durchgangsghetto Izbica deportiert und ermordet worden. 1939 war es ihnen gelungen, die älteste der drei Schwestern, Marianne, als Begleiterin eines Kindertransports nach England in Sicherheit zu bringen.

In ihrem Bericht für die BBC schildert Anita Lasker die unfassbaren Zustände im Lager Bergen-Belsen und in Auschwitz, wo sie zuvor war, sowie ihren Unglauben, nun in den britischen Befreiern endlich Menschen begegnet zu sein, die ihr helfen und nichts Böses wollen.

Das Cello rettet ihr das Leben

Dass sie überhaupt noch am Leben war, als die Befreier kamen, verdankt sie ihrer Liebe zur Musik, wie sie selbst oft erzählt hat. Bei ihrer Ankunft in Auschwitz habe sie einer Mitgefangenen und Aufseherin erzählt, dass sie Cello spielt. Daraufhin sei sie dem sogenannten "Mädchenorchester" zugewiesen worden und so den Gaskammern entgangen.

"Unsere Arbeit war, Märsche zu spielen für die Menschen, die auf Außenarbeit gegangen sind und zurückgekommen sind", sagt sie in einem späteren Interview. Märsche, Schlager, Klassikmusik – während die Häftlinge in umliegende Fabriken gebracht wurden, um dort Sklavenarbeit zu leisten.

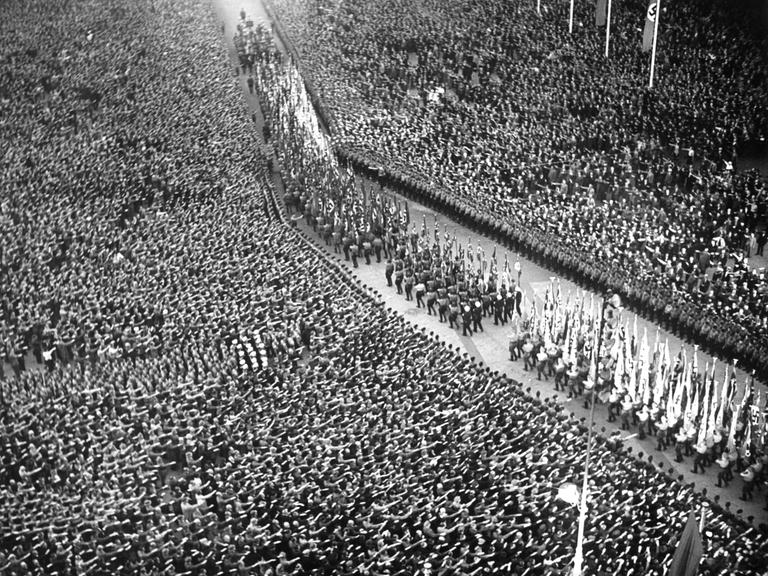

Außerdem muss Anita Lasker auch die führenden Nationalsozialisten unterhalten, darunter auch Josef Mengele, den berüchtigten Lagerarzt.

Für ihn muss sie auch das Klavierstück "Träumerei" von Robert Schumann spielen. Das zu tun für einen Mann, der Experimente an Zwillingen ausführte, bis sie starben, sei eine "obszöne Situation" gewesen, sagt sie viele Jahre später gegenüber der BBC Newsnight anlässlich des Internationalen Tags des Gedenkens an die Opfer des Holocaust 2014.

Doch dies habe ihr weder die Träumerei noch Schumann verdorben: "Die Deutschen haben so viel zerstört, doch die Musik ist unzerstörbar."

Ein Neuanfang in England

Nach der Befreiung hätten die beiden Schwestern noch elf Monate in einem von den Briten errichteten Lager als "Displaced Persons" in Bergen-Belsen gelebt, bis es ihnen schließlich gelungen sei, nach England auszuwandern, erzählt Renate Lasker-Harpprecht.

Dort nimmt Anita das Cello-Studium wieder auf, heiratet den Pianisten Peter Wallfisch und bekommt zwei Kinder. Als Anita Lasker-Wallfisch wird sie Gründungsmitglied des English Chamber Orchestra.

Laut der Jüdischen Allgemeinen schweigt sie viele Jahre über das Erlebte. "Ich hatte geschworen, nie wieder meine Füße auf deutschen Boden zu setzen. Mein Hass auf alles, was deutsch war, war grenzenlos", sagt sie 2018 im Deutschen Bundestag.

Gegen den Hass - Für die Erinnerung

Doch in den 1990-ern bricht sie ihren Eid und beginnt über den Holocaust zu sprechen, vor allem in Schulen in Deutschland. "Ich bin eidbrüchig geworden und ich bereue es nicht“, sagt sie damals. "Hass ist ganz einfach ein Gift, und letzten Endes vergiftet man sich selbst."

Zu ihrem Sinneswandel trägt 1994 auch ein Besuch der Gedenkstätte Bergen-Belsen statt: "Dann hab‘ ich verstanden, dass ich eigentlich einen Beitrag hier leisten kann, der größer ist als in England zu sitzen und die Deutschen zu hassen."

Und sie entschließt sich, ihre Geschichte aufzuschreiben. Mit dem Erfolg ihres Buches "Ihr sollt die Wahrheit erben", wird sie international als Zeitzeugin bekannt. Sie sieht es als eine Pflicht an, "dass die, die überlebt haben, die Stimmen der verstummten Millionen sein müssen". So sagte sie es, laut der Jüdischen Allgemeinen, 2020 zum 75. Jahrestag der Befreiung von Bergen-Belsen.

Gesprochen werde in ihrer Familie über den Holocaust hingegen nicht. Resolut sagt sie in einem SZ-Interview 2015, sie wolle manches nicht teilen, schon gar nicht mit ihren Kindern. "Diese Welt gehört nur mir, und niemand soll sie betreten, warum sollte ich meine Tochter in eine Welt des Schreckens lassen?"

Aufklärungsarbeit in den Schulen

Für ihr Engagement, die Erinnerung an die NS-Greuel wachzuhalten, wurde Anita Lasker-Wallfisch mehrfach ausgezeichnet. Mit Kindern in Schulen über ihre Erlebnisse zu sprechen, betrachtet sie als Privileg. Dort habe sie sehr gute Erfahrungen gemacht und war beeindruckt von der Hingabe der jungen Lehrer und dem Interesse der Kinder. Diese habe sie immer ermutigt, Fragen zu stellen, denn:

"Es macht einen großen Unterschied, ob Sie da jemanden vor sich sitzen sehen, der da war, ein Augenzeuge, oder das im Geschichtsbuch zu lesen. Denn im Geschichtsbuch ist es dann tot, nicht wahr? Und da kann man auch weiterblättern."

rja