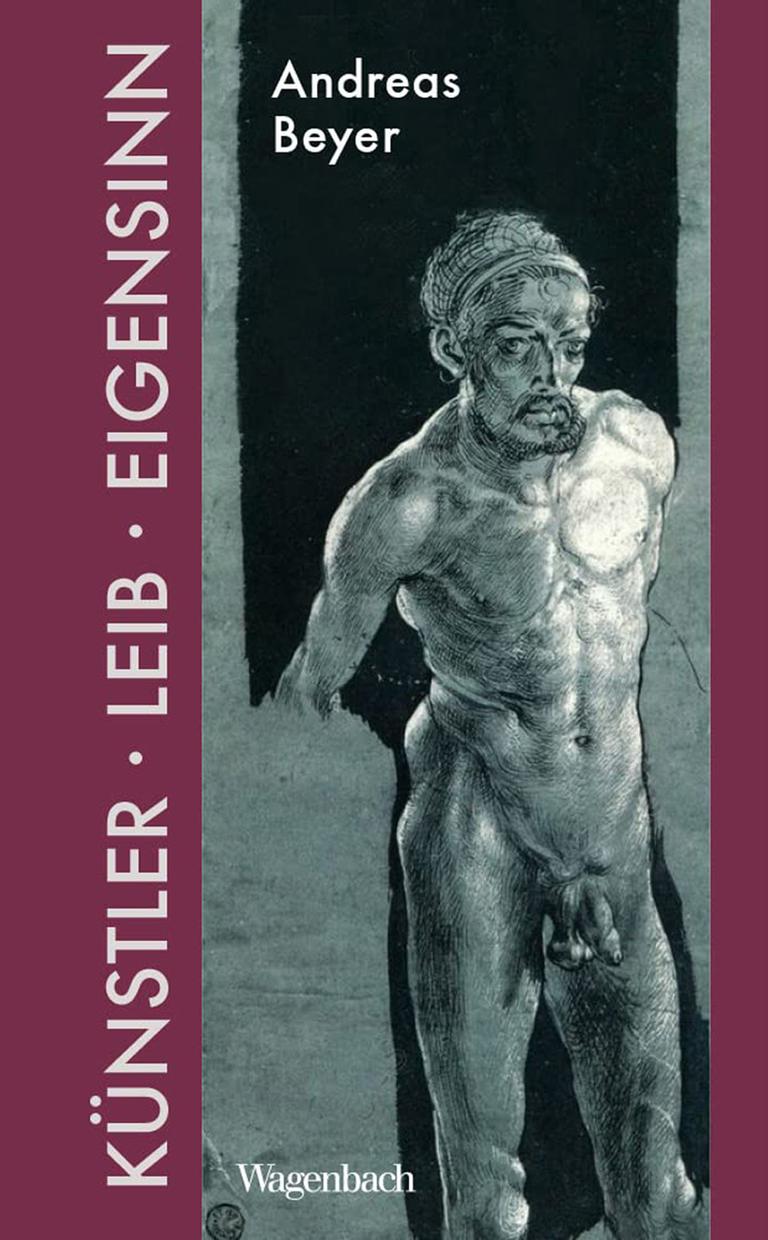

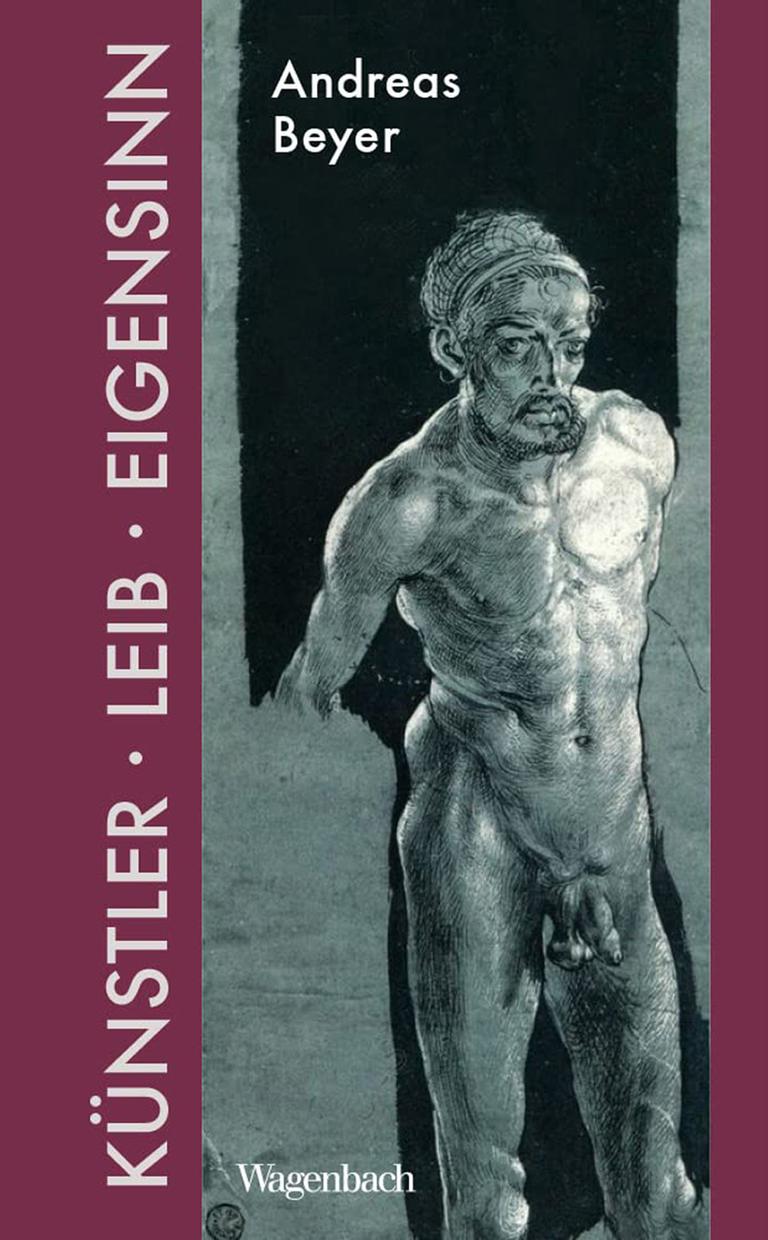

Andreas Beyer: "Künstler, Leib und Eigensinn"

© Klaus Wagenbach

Die Spur des Leibes

06:32 Minuten

Andreas Beyer

Künstler, Leib und Eigensinn. Die vergessene Signatur des Lebens in der KunstKlaus Wagenbach, Berlin 2022336 Seiten

36,00 Euro

Finger, Kopf und Genitalien: Auf der Suche nach einer existenzialistischen Ästhetik spürt der Basler Kunsthistoriker Andreas Beyer der Bedeutung des Körpers für die Kunst nach. Seine Studie reicht von der Aufklärung bis in die Postmoderne.

„Ich denke, also bin ich.“ Der berühmte Satz René Descartes' gilt als das Leitmotiv der Aufklärung. Vernunft war für den französischen Philosophen oberste Maxime. Den Körper beschrieb er als einen Automaten.

Die durch Denker wie Descartes, aber auch durch Platon begründete Kopflastig- und Leibfeindlichkeit der Ästhetik ist der kritische Ausgangspunkt von Andreas Beyer. Für den Kunstwissenschaftler ist gerade der reale Leib die Basis des Künstler-Ichs und seines, bis heute beschworenen Eigensinns und seiner Individualität.

Symbole kreativer Potenz

Akribisch spürt Beyer der Signatur des Leibes bei einigen der Protagonisten der Renaissance nach – der Ära, in der die Emanzipation des individualisierten Künstlers begann. In zahllosen Zeichnungsstudien stilisierte etwa Albrecht Dürer seine Hand als Basis des künstlerischen Schaffens. So wie er in seinem Weimarer Selbstporträt von 1509 seinen Kopf und sein Genital hervorhebt, stilisiert er sie zu Symbolen seiner kreativen Potenz als Künstler.

Beyer rekonstruiert den Hang von Dürers Zeitgenossen Raffael, sich in seinen Selbstbildnissen mit dem Signum des körperlich Makellosen zu inszenieren wie ein stilbewusster Influencer heute.

Obsession mit dem Körper

Der Florentiner Manierist Jacopo da Pontormo (1494-1557) führte akribisch Buch über seine tägliche Nahrung ebenso wie über die Ergebnisse seiner Verdauung. Um Kunst als gleichsam körperliche Hervorbringung zu belegen, erinnert Beyer an den schönen Satz Michelangelos: „In meinen Werken scheiße ich Blut.“ Selbst Marcel Duchamp, der Erfinder der Konzeptkunst, hat mit seinem 1946 mittels seines Spermas entstandenen Bild „Paysage Fautif“ einen Beleg dafür geschaffen, was Beyer die „grundsätzliche Verwobenheit von leiblichem und künstlerischem Selbst“ nennt.

Beyer deutet die Obsession vieler Künstler mit ihrem Körper, seiner Konstitution, seiner Präsentation in der Öffentlichkeit und seinen Ausscheidungen nicht als Ausweis einer Psychopathologie, sondern kulturgeschichtlich als „neue Qualität des Ich-Bezugs“.

Bedingung für Kunstproduktion

Beyers Rehabilitierung des Leiblichen als conditio artis ist eine faszinierende Lektüre. Sein Querschnitt liest sich streckenweise wie eine kleine Einführung in die Kunst der Renaissance. Mit der Fülle an frappierenden Beispielen und Selbstzeugnissen ruft Beyer den Körper als unhintergehbare Bedingung künstlerischer Produktion in Erinnerung, ohne daraus gleich ein Dogma oder eine neue Theorie zu machen.

Es fragt sich nur, ob sich sein Material zu einer existenzialistischen Ästhetik verallgemeinern lässt. Bis auf wenige eingestreute Referenzen verzichtet Beyer darauf, seine Beispiele aus der Frühen Neuzeit systematisch mit solchen aus der Moderne und Postmoderne abzugleichen.

Antidot zum Transhumanismus

Es mag auch sein, dass die sozialen, ökonomischen und kulturellen Netzwerke, Strukturen und Kontexte, die für Philosophen wie Pierre Bourdieu den eigentlichen Seinsgrund der Kunst darstellen „die schiere Existenz“ von Künstlerinnen und Künstlern verfehlen, wie Beyer schreibt.

Doch wer wie Beyer die Kunst als „Antidot zum Transhumanismus“ versteht, sollte nicht das eine gegen das andere ausspielen, sondern ihr Verhältnis zueinander genauer bestimmen. Das wäre umso wichtiger, als mit der neuen Artificial Intelligence (AI) des digitalen Zeitalters die Spur des Leibes in der Kunst weiter zu verlöschen droht, die Beyer so eloquent wie gelehrt beschwört.